自新中国成立以来,全国因自然或人为煤矿安全事故而罹难的人超过26万。仅在2019年前11个月内就有118起矿难发生,273人因此离世。

几十年来,中国经历着与矿难的持久对峙。政策法规与监管体制的完善开始见效,但未来仍任重道远。

记者 | 胡卜文 林珺瑶 汤涵钰 温瑞琪 朱月萌

她的父亲是2004年中国6027名矿难遇难者中的一员,但陷落煤山之下的远不止于这个数字。自新中国成立以来,全国因自然或人为煤矿安全事故而罹难的人超过26万。在2019年前11个月内,就有118起矿难发生,273人因此离世。

依然有人身处煤矿开采的前线。第四次全国经济普查数据显示,截至2018年末,全国共347.3万人从业于煤矿开采。如何保障煤矿安全,成为了延续至今的重要议题。

几十年来,中国经历着与矿难的持久对峙。政策法规与监管体制的完善开始见效,但未来仍任重道远。

中国煤矿安全生产网数据显示,近十年间,中国已记录的矿难共790起。在地域分布上,这些矿难多发于产煤量高的内陆地带。

矿难起数与死亡人数并不完全对等。尽管贵州在近十年共发生了57起矿难事故,数量不及山西的一半,但共344人因此丧生,遇难人数已经接近山西。

以死亡人数来看,中国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,发生10人以上、30人以下死亡的为重大安全事故,30人以上死亡的为特别重大安全事故。山西以一般事故见多,重大安全事故和特大安全事故则多发于贵州、河南等地。2010年6月21日凌晨,河南省平顶山市发生一起特大煤矿安全事故,共46人遇难,是中国近十年里伤亡规模最大的一次。

此外,据数据统计,约有30%的矿难发生在凌晨3时、正午前后或下午4时左右。这可能与矿工们“三八制”的轮流值班模式有关。

黑暗的煤山下光亮不灭,时间被人为划分成八小时、八小时和八小时。每八个小时过去,又一批工人将打开帽上的头灯。

李国涛是神华宁夏煤业集团的一名一线采煤工人,他工作的煤矿即实行“三八制”。早班从早上八点开始,下午班是四点,最累的是夜班“出零”——白天睡觉,半夜十二点得摸黑爬起来上工。

《中国劳动统计年鉴2017》数据显示,在中国,近三成的采矿业就业者平均每周工作超过48小时,约一半人平均每周工作40小时。现实情况比这个数字更加复杂,李国涛表示,虽然说工作八小时,但算上从家里到矿上的来回路程,以及偶尔延长的工作时间,实际每天都得要12个小时上下。

同时,内蒙古正重点进行“数字化矿山”建设,将煤山之下的人类工程活动全部信息化,以便实现计算机统一管理。以高新矿山观测和网络技术为支撑,煤炭开采的安全系数大大提升。同为产煤大省,内蒙古与山西在矿难数量上却呈现出了明显的区别。

自然和技术条件之外,煤矿事故还笼罩着“人祸”的阴霾。

中国矿业大学管理学院教授、博士生导师陈红曾对中国1980年到2000年的1203起造成死亡的矿难事故进行数据分析,发现人为致因占比达97.67%。她在2011年接受《中国新闻周刊》采访时表示:“工人违章作业,管理人员违章指挥以及煤矿企业组织施行不安全行为,目前仍然是导致我国煤矿事故的主要原因。”

与私营、小型煤矿相比,国有、大型煤矿在开采操作上的规范要求普遍更为严格。马正民所在的煤矿曾为国家煤炭工业部直属,矿工在正式工作前都要进行一个月的安全培训,期间还要下井实习。

同时,傅强还指出,我国国有、大型煤矿在煤矿开采前的勘察期有充足的科研投入,能够预测煤矿开采对地层可能造成的破坏,评估整体开采条件和安全状况。而一些事故多发的私营、小型煤矿根本不具备这些条件。

值得一提的是,国家统计局数据显示,近年来,国有控股单位数在煤炭开采企业中占比逐年上升。2014年,国家发布了《关于加快落后小煤矿关闭退出工作的通知》,要求深入开展落后产能淘汰工作,到2015年底全国关闭2000处以上小煤矿(年产30万吨以下)。煤炭行业风起云涌,但国有、大型煤矿比重的增加无疑会给安全生产管理水平的提高带来更多可能。

竖井外的光明,是几十万罹难煤矿工人再不可及的。粉碎的岩块,坍塌的顶板,灾祸背后或许还藏着另一种黑暗。

在中国裁判文书网上以“矿难”和“受贿”为关键词,共检索到66篇文书。从几万元的私相授受,到上百万元的巨额往来,因受金钱之利,官员们对煤矿企业“特殊关照”,放松对非法煤矿检查力度、给予行贿者承包煤矿或办理牌证的特权等。

而在悲剧酿成之后,未及时查处矿难、减轻矿难责任人的相关处罚、政企合谋瞒报矿难等问题同样层出不穷。根据中国煤矿安全生产网的数据统计,2010-2018年,全国被曝光的瞒报谎报事故有102起,其中2011年多达61起。

2003-2018年的中华人民共和国特别重大事故调查报告显示,每一起煤矿特别重大事故的背后或都牵涉到从厅级到科级各官员的“疏于管理”和“监督不力”。

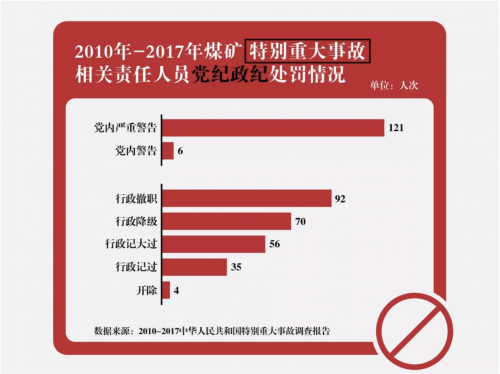

2011年到2017年,全国因煤矿特别重大事故共处罚274人,多数失职官员受到了党内严重警告、行政撤职等重罚。

为进一步界定地方各级党委和政府在安全生产中的职责,明确责任追究制度,2018年4月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,将领导干部落实安全生产责任情况纳入了考核之中。

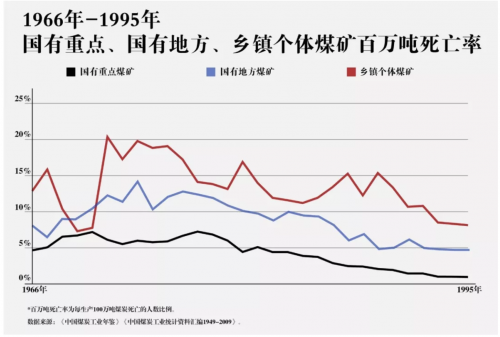

改革开放以来,煤矿安全工作逐渐步入法制管理的轨道。1982年,《矿山安全条例》和《矿山安全监察条例》发布。1987年,《中华人民共和国矿山安全法》开始起草,五年后正式发布,分别就矿山建设和开采的安全保障、企业安全管理、事故处理、矿山安全的行政监督管理和法律责任作了规定。20年间,百万吨死亡率波动下降。

拉锯没有结束。1998年,国务院机构改革,煤炭工业部被撤销,煤矿安全工作划归国家经贸委下属安全生产局负责,百万吨死亡率又呈现出了1.09的显著上升。

时间来到世纪交汇点,旧的煤矿安全监管体制被留在了九十年代。1999年末, 国务院对煤矿安全监管体制开始了根本性改革,将煤矿监察与煤矿管理分开——煤矿安全监察局及其下属机构成立,由国务院垂直管理。这标志着中国建立起独立的煤矿安全监察机制,由国家监察代替了原先的行业管理。

此次改革颇具成效。2000年来,百万吨死亡率连年下降,并在2018年首次降至0.1以下。但这场与矿难的持久战还在继续。

然而,我国经济发展对煤炭有持续性的依赖,这意味着与矿难的持久战还在继续。BP世界能源年鉴数据显示,不同于世界能源以石油为主的消费格局,我国目前的能源消费结构仍以煤炭为主,占比超六成。

煤炭资源与安全开采国家重点实验室副主任黄炳香表示:“能源转型的确正在进行,但即使到2050年,煤炭的比重仍至少占50%。这就是说,基于富煤缺油少气的禀赋特点,我国不可能彻底摆脱煤炭。”石油、天然气以及各类新能源仍在循序渐进地开发中。

如何在现有基础上减少矿难的伤亡?黄炳香指出,煤矿开采正逐步向井下智能化转型,通过尽量减人来避免意外发生带来的伤害,“但目前,‘机器换人’还处在非常初步的阶段,需要有一个发展的过程”。

注:应受访者要求,文中刘涵、徐安安、李国涛、马正民均为化名;封面图片引言来源于袁凌2012年发布的报道《血煤上的青苔》。