“西西诉恐同教材案”二审判决在前天、2020年2月25日游宿迁市中级法院宣告作出。

这起影响力诉讼从准备到宣判历时将近五年,一直以来都引发了性少数群体、法律人士和媒体的广泛关注,昨天更是迅速冲上微博、知乎等平台热搜,当然,在微博等平台也迅速沉寂。

“2017年7月6日,西西曾委托代理律师,向江苏省宿迁市宿豫区人民法院提起产品质量纠纷诉讼,以教材《大学生心理健康教育》中存在错误、误导等明显内容质量问题为由状告广州暨南大学出版社及京东网上购物平台。(点击这里查看:“我们应该做出改变”:“西西诉恐同教材案”全纪实)

经过多次延期,7月28日,该案最终在江苏省宿迁市宿豫区人民法院开庭审理。9月2日,法院做出一审判决,认定涉案图书中“同性恋是心理障碍”的表述非“知识性差错”,判决西西败诉。(点击这里查看:“西西诉恐同教材案”一审败诉)西西方随后提起上诉。

2月9日,江苏省宿迁市中级人民法院不开庭审理了本案,并作出二审判决。”

以上信息整理自“LGBT权促会”微信公众号,原文链接“败诉!西西诉恐同教材案二审判决宣判”

二审判决维持了一审法院驳回原审原告西西诉请的判据,在一审中,当地法院认为 “同性恋是心理障碍”不属于图书编较范围中的知识性差错,该内容涉及的是“认知性分歧”的表述。

这一判决,以及随后的二审判决书,笔者认为,不仅直接伤害了性少数群体在中国社会中的平等权利,同时也是一个缺乏温度和关怀的糟糕判决。

在法律问题上放弃思考、就轻避重,在舆情和社会期待面前畏首畏尾,又一次为我国基层司法中的机械主义贡献出“宝贵的”一砖一瓦。

北同文化微信公众号:bjlgbtcenter

01 知识性差错为什么站不住脚?

本案当中,核心的重点在于“恐同教材是否是不合格教材”。

实际上,并不如各家自媒体所言“法院认定同性恋是心理障碍”,相反,法院有意避开了同性恋议题的论述。

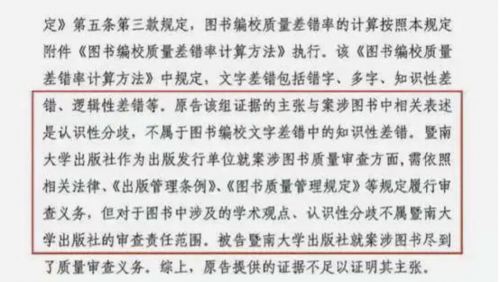

在一审判决书和二审判决书中,较大的篇幅集中在该教材在《图书质量管理规定》、《图书编校质量差错率计算方法》两部部门规章范围内,是否构成不合格图书。

《图书质量管理规定》

第五条 差错率不超过1/10000的图书,其编校质量属合格。

差错率超过1/10000的图书,其编校质量属不合格。

《图书编校质量差错率计算方法》

三、图书编校差错的计算方法

1.文字差错的计算标准……

(4)知识性、逻辑性、语法性差错,每处计2个差错。

一审中,西西和两位代理律师认为,“同性恋属于心理障碍”的观点,属于《计算方法》里的知识性差错,并且对此进行了非常详细的原因陈述,提交了CCMD-3工作组研究、ICD-10相关文件、专家意见和其他辅助材料,具体可见:“我们应该做出改变”:“西西诉恐同教材案”全纪实 。

一审法院中,法官并未对相关材料进行质证,便鲁莽地在判决书中写下:“不属于图书编校文字差错中的知识性差错”。

判决书节选

实际上,在法律的适用层面上,按照两位代理律师的举证,如果主流的诊断标准都不认为同性恋是一种心理障碍,该教材仍秉持这种观点,就应当属于在知识、事实层面出现重大错误。

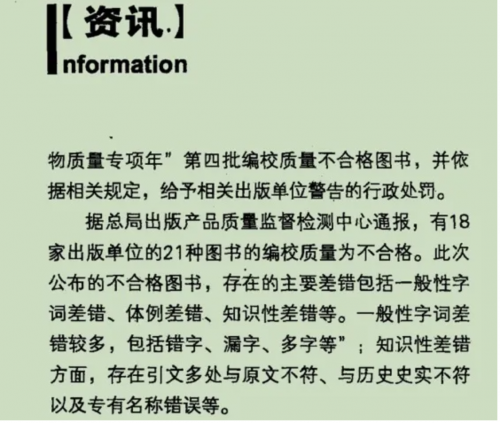

在图书编校领域的大量实践性论文里,常常把某些地名、时间、国家标准和引用等的问题,当成知识性错误处理。在负有管理图书出版职责的国家新闻出版署的资讯栏目里,存在一则2015年的新闻,其中把“与历史史实不同”等列为知识性错误。

一审法院在新闻出版署下设的质量检测机构不接受质量检测的情况下,又直接判定当事人提交的证据无关等,仅凭自己和被告的一份批复意见,就自行作出判断——“认知性分歧”、“不属于知识性差错”。

第一,法院在专业问题上不经质证、不参考专业意见等,是不符合《民事诉讼证据规定》的;

第二,法院在对性少数的判断上,自行作出“认知性分歧“的定义,是一定程度超越司法权限,并且没有任何的规章、规范性文件甚至是行业惯例的依据的。何为“认知性分歧”,将成为司法史上又一个谜题,建议人民法院和相关领导以此为契机申报国家课题,为法律工作者和公众答疑解惑。

第三,结合上下文,揣测法院在说出“认知性分歧”时,是想表达“出版社无义务审查学术观点”的意图,但这种表述也不该用“知识性”、“认知分歧”等表述表达出来。中国政法大学教授郭晓飞老师在近日采访中表示,“文字差错”(即“知识性差错”的上一大类)也要比现在的表述好太多了。这样的表述,造成一种法院努力想置身事外,但又给性少数群体带来巨大伤害,让司法介入医学,为个别保守人士提供狂欢材料的结果。

显然,从庭审中主审法官面对西西一方“不要说了、节省时间”的不耐烦,到一审法院的糟糕判决,再到二审法院“聪明”的直接不谈论恐同教材的最溃烂之处,只轻描淡写、就轻避重地提一句“编校质量差错率低于万分之一”,可以看出,西西案让人深感无力的一点是,司法系统里的少部分依然把性少数群体当成公民社会里的透明人——不想看见、不愿看见、看见了假装没看见……

由此,一审法院甚至可以不做任何研究、鲁莽地作出“认知性分歧”这种莫名其妙的判断、二审法院直接绕开了同性恋的问题,似乎是中立的、不做判断的、置身事外的,但区别适用新闻出版署的相关标准、不尊重当事人的诉讼权利、不对不熟悉的领域进行研究、缺乏专业意见介入专业领域等判决,真的不是把西西当成“秋菊”吗?

02 产品质量纠纷?

此外,另一个需要重点指出的法律事实是,在诉讼策略上,之所以会陷入“让法院判断同性恋错不错”的逻辑陷阱里,是因为本案不得不以产品质量纠纷立案。

在最理想的情况下,本案应当以侵权为基础立案,尤其是在我国《民法典》增设“人格权”规定之后,名誉侵权本应成为最佳的起诉是由——在这种情况下,一方面举证的难度会下降,另一方面,一个符合当下科学和社会语境的讨论,去论证“这种言论是不是造成了伤害”、“是不是侵害了权利”显然要比“同性恋是不是病”更符合逻辑。

一个类似的例子是,此前同样引发关注的“单身女性冻卵案”就以一般人格权纠纷为由立案获得成功。

在进行下一步的讨论前,本案需要知道的背景是,当事人和律师一开始就希望用此侵权起诉,但是法院认为教科书“认为同性恋是一种疾病的言论与个人的同性恋身份没有直接的法律关系”。

宪法学教授、中国人民大学的张翔老师在《民法人格权规范的宪法意涵》一文中指出,民法意义上的人格权,直接来自宪法上人权保护条款、人格尊严、社会主义原则的延伸。

《民法典》规范下的人格权包括具体人格权和一般人格权,具体人格权包括姓名、肖像等和“西西案”最相关的名誉权,一般人格权则来自于人身自由、人格尊严等的合理内涵和一般延伸。

也只有在人格权侵权纠纷的虚拟背景下,假使一审法院没有设置这样的玻璃门槛,谈论某些甚嚣尘上的反对声音才有意义,这包括两类:

1)个人能不能代表整个性少数群体起诉?在法律上与群体权益有没有一审法院认定的“直接因果关系”?

当然,在中国,没有系统的西方化的集体诉讼“Class Litigation”——公民组成群体,一同以相同或类似的事由起诉同一对象,通常是政府和大型企业。

但我国已经开始了公益诉讼制度、中小股东诉讼等制度的探索。某些个人、团体和群体作为代表,为更大的公共利益和弱势群体争取权益,是在实践上和法理上都受认可的。

集体行动有行动的困境,指望所有进场者遵守规则只会造成公地悲剧。而政府和在我国承担部分公益诉讼职能等检察院,在大多数问题上的回应都有滞后性。

因此,需要公民、社会组织等在这些问题——从女性权益、消费者权益到环保等等——上发力,才能真正的推动社会进步。

十多年前,“小红帽案”某种意义上开启了性少数群体影响力诉讼的进程,我们从不应当把希望放在中国性少数对自己的权益袖手旁观的又一个十年。

如果没人行动,谁来为性少数群体、以及其他各种各样的权益受到侵害的边缘群体提起诉讼?

如果走向法院是作为一个守法公民的必然选择,此时法院谈论“同性恋的身份和个人没有直接的法律关系”,又有什么意义?

是我可以随意脱掉“同性恋”的身份,还是法院可以轻松让我变成一个异性恋呢?

当下中国是剧变的社会,不同群体之间的撕裂常常造成对话的困难和彼此的难以理解,在女性权益、性少数权益等议题上更是如此。

前天报道一出,笔者就看到了很多高呼“同性恋就是病”的声音。也正因为如此,不管是我们的党和国家要建成社会主义法治国家的宏伟规划,还是具体到我们社会上的每一个人,法治都应当成为我们的基本共识和信仰。

相关微博评论

今天的社会,再好不过的回应和解决争议的终极门法,应该是法庭。

堵不如疏,性少数群体作为中国社会里的应然存在,法院应当有看见性少数群体的自觉。

事实上,诸如在2017年“C先生跨性别就业歧视案”中,贵州省的当地法院在判决书中宣告“个人的性别认同、性别表达属于一般人格权的保护范围”。

去年北京市中院也在“当当网就业歧视案”中写下这样一段话,“我们也确有必要逐渐转变我们的态度。因为只有我们容忍多元化的生存方式,才能拥有更加丰富的文化观念,才能为法治社会奠定宽容的文化基础……”

最高人民法院院长周强曾说:“在伟大的时代作出伟大的判决。”机械的、没有历史使命感的法院和法律工作者不仅以袖手旁观的方式伤害性少数群体的权益,还让我们的时代蒙羞。

笔者认为,在性少数等更广阔的边缘群体的议题上,法院大可以放松因果关系的认定标准。

性少数作为一个群体,本来就具有类似公益诉讼“为公共利益”的公利性。诉为公义,要谈论的问题,不是“与你无关”,而是“损害为何”。

2)学术性自由与特定群体权益的冲突

再一次,提请各位读者注意,在进入这一层面的讨论,前提是法院认可以“侵权”立案,而非本案实际当中的产品质量纠纷。不谈侵权,谈不上保护特定群体权益造成的冲突;而挑战有质量问题的出版物,和通常意义上的学术自由也有很大区别。

事实上,从技术的层面讲,这边恐同的教科书,也根本达不到学术讨论、学术作品的层面。

这样没有基本的文献基础、没有科学论证、不符合学术规范的书籍,特别是发表恐同言论的章节,更像是一般性发言、甚至是教学辅导读物。

有观察到,国家新闻出版署定期清退不合格教辅,在相关文件中的事由,即是内容错谬、质量低劣。

相关文件

试问,若是有人现在称太阳东落西升,这种观点可以称之为学术观点吗?但譬如哈佛大学的天体物理学家Avi Loeb一直致力于寻找外星人,近日还宣称发现了“Oumuamua”的类似域外人造体。虽然一直被学术圈泼凉水,但是其大胆又严谨的论述,还是引发了巨大的关注。这样的讨论,才是保护学术作品的基本目的。

笔者不愿意在“什么样的作品”能够构成学术作品这个问题上反复挣扎。但是,某种意义上,西西和律师提起“产品质量纠纷”是对这个问题的意外的聪明解法——低劣的歧视表述达不到学术自由的高度,即使有不同的理论,也请拿出像样的表述放在教科书里,不然,这样的教科书在质量上就不达标。

更进一步,也请各位思考,当我们害怕学术自由受到侵害时,我们究竟在害怕什么?一定程度上的政治正确,是在伤害学术自由,还是在促进我们的学术共同体?

2005年,女性心理学家伊丽莎白·史佩基,曾经与史蒂夫·平克——哈佛大学教授、中国中产阶级畅销书《当下的启蒙》作者——就“女性在工程等学科上不如男性”进行辩论。

后者主张在生理上男女性就是存在影响科研表现的基础,而伊丽莎白指出,女性科学工作者因此受到了巨大的伤害,不少男性同事和上司都以这种所谓的学术观点潜移默化地贬低着女性的能力,这使得女性更难在顶级的实验室和大学获得一席之地。

而十五年过去了,尊重女性科研工作者的政治正确,带来了更多的女性进入科研岗位,在全球,科学界的女性比例逐渐上升到了1/3以上。

笔者在以上连续举出科学界的例子,是因为笔者希望提醒,“同性恋不是病”。

任何意义上的“同性恋不是病”的观点,在任何科学上,都已成为主流。

西西案中的教材作为一本心理学教材,在讨论层面上,应当不同于网友发言、酒桌厥词,甚至也不同于我们此时此刻、在社会科学意义上、法学意义上的讨论。

保护这样的观点,不是保护我们的自由。这世界上还有那么多需要获得肯定和承认的存在,如果这样的观点有价值,那希望它早日成为标本意义上的、博物馆意义上的价值——“两百年前,当时的人们对生理同性之间的互相信仰表示不认可”——现在,我们还是别把出土的寿衣当成旗袍,装点自己“保护学术自由”的门面吧!

03 2021年,寂静中酝酿着风暴

西西案过去了,西西案带来的司法影响、舆论价值和社会关注还远远没有结束。

性少数在中国社会从《越人歌》等的中古就存在,但性少数——作为一个群体,我们的历史,是在三十年前又一批人勇敢站出来的那一刻开始的;

在二十年前,我们开始思考我们在这个社会的存在状态应该是什么,我们用各种各样的方法获得认同,发出自己的声音;

在十年前,我们开始用法律和诉讼,对抗冰冷漠视我们的巨物们,十年又十年,现在,已经是2021,历史进入下一个世纪。

西西方代理律师在一审开庭当天于法院门前合影

西西案之后,我们依然要变得更加可见,这是“社会本位上的正确”;我们依然要用法律、诉讼和各种渠道维护自己的权益,这是“制度本位的正确”;在沉默中,我们应当开始思考,下一个十年,我们需要建构一种“话语本位的正确”——某种意义上,政治的正确。

当我们把自己置身于更大的意义下,比如权利、平等、自由等的价值时,我们才能让长久以来、与“传宗接代”、“传播疾病”、“亡国灭种”、“理解但请不要出现在我面前”等等错乱观念的斗争——这些观点在当下舆论场,又一次借由一审法院那句“同性恋是心理障碍非知识性错误”而浮上水面——得以真正的画上休止符。

西西案所朝向的从来不是学术自由和少数人权利之间的高下之分,恰恰指向的是,尊重少数人的权利,应不应当成为一种共识的问题。

期待西西案之后的沉默里,一场观念的风暴已经在悄悄酝酿。

西西