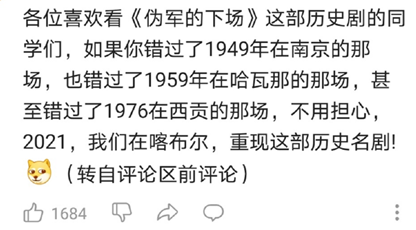

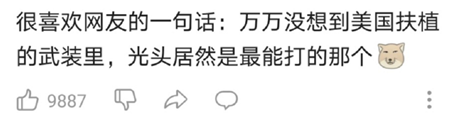

2021年8月15日晚,阿富汗塔利班攻陷喀布尔的新闻横扫了中文互联网。无论在中文还是在英文世界,关于阿富汗塔利班组织的发展、组织、政策与近况的分析与讨论已经连篇累牍,其中不乏细致与周到的见解。在这种背景下,本文希望将关注点从动荡的阿富汗本体,转移到中国网络舆论中的阿富汗形象。在今日的舆论场上,作为棱镜的阿富汗新闻究竟折射出怎样的大众意识形态景象?打开各大自媒体平台,我们就不难发现悲痛于塔利班践踏妇女权利,斥责残暴统治者有之;“静观其变”者有之,暴论阿富汗人“劣根性未改”,需要多一些殖民课业者有之;站在民族国家立场上宣称“支持塔利班”者有之;而欢呼美帝国主义霸权受挫者,当然也有许多。需要注意的是,一部分舆论试图将塔利班视为反帝爱国志士,乃至将其直接与他们对中国革命的想象进行比附。

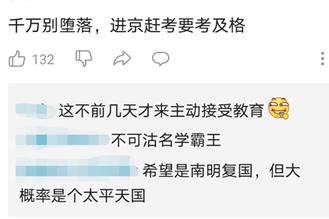

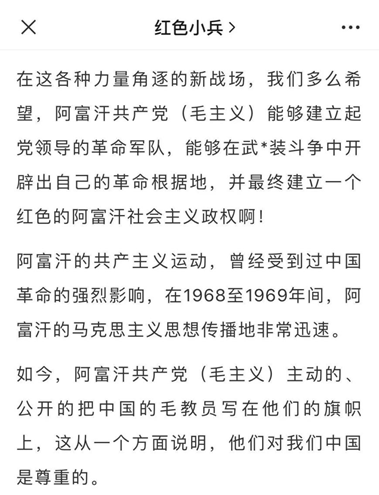

当然,同样的观点背后自然也可能存在不同的立场与动机。一些网友可能只是对美帝国主义带着天然的愤恨,同时对塔利班的信息知之甚少,但是另一些(例如有一些人明言塔利班武装是什么“人民子弟兵”)则难说不想搞什么“通三统”的把戏。我们可以想象,是不是有人看着一些大国出于地缘政治动机选择与塔利班组织接洽,就不得不翻出(已经被他们操弄、扭曲以至于成为僵尸的)三个世界划分理论,将现实主义国际政治逻辑下的战略选择涂抹成“反帝行为”。不消说,此种“僵尸第三世界理论”在理论与逻辑上自然是站不住脚的:吸收了大量基层反动势力(迎合父权制结构,“凝聚”地方实权派与各式军阀武装)的极端主义组织做大,难道可以被进步力量视为是“人民选择了塔利班”吗?他们眼中的“人民”究竟是些什么?这种静态和单向性的“反帝话语”,无非是等待战争废墟上出现“最后”的胜利者,然后不管胜者是谁,就给他们带上“反帝英雄”的桂冠。当然,这样的观点不值一驳,但是也正因为其不值一驳,此种舆论必然在日后“扬弃自身”——投入国家主义与此岸的保守主义的怀抱。可以说,将塔利班视为阿富汗人民“反帝诉求”代表只是第一步,第二步则是指认出中国反帝道路远远优越于阿富汗的反帝道路,如果走到此处,则不得不被国家主义回收,用以证明现状的合法性乃至于用以证明中华民族有什么高于阿富汗人民的“德性”。实际上,这样的过程在互联网舆论中已现端倪。

诚然,在阿富汗恶劣的地缘政治局势与国内政治格局下,阿富汗人民反抗帝国主义,追求自由与解放的诉求是被压抑的,但此种压抑不应成为纵容践踏乃至嘲讽阿富汗人民的声音的理由。以上呼吁的合理性不止来源于进步阵营内部最起码的人道关怀,更是因为此种舆论正是今日中国意识形态场域,乃至(进一步说)现实的政治经济场域脉搏的折射。社会观察家夕岸在一篇文章中尖锐地指出了西方建制派对中国境内发生的抗争与进步主义运动的忽视、扭曲乃至嘲弄——当这些运动碰巧与建制派的政治议程联系起来时,它们就能被视为“人道主义灾难”,成为政治斗争中的一个注脚;而当它们无法被西方建制派“利用”时,此类运动就只能被视为嘲笑中国“野蛮落后”的笑料或者作为证明“我们更优越”的自我安慰。[2]

于是,不像先进、优越、文明的中国则能够拥有现代的、强大的列宁式政党;(“野蛮、“落后且愚昧”的)阿富汗民众的反帝诉求,则只能由塔利班这样的极端组织来表达。通过这一意识形态建构,此种所谓“第三世界民族解放运动的回光返照”最终不得不展现其大国沙文主义面向。更进一步说,这一诉求终究会为(如今在话术上已然过气,但是在义理上却维持下来的)“入关学”所利用:既然中国的反帝道路如此优越,那第三世界国家就应当乃至必须模仿中国唯一正确的反帝道路,应当来中国“接受教育”,乃至“接受中国领导”。这一观点不难引出以下结论:只有中国(无论是在国力、制度或意识形态上)才是摧毁美帝霸权的主角,其他国家的反帝斗争只能是中美矛盾的陪衬。不难看出,这一思路极有可能滑向某种美国式的霸权主义。

那么说到底,阿富汗的极端主义是否根植于阿富汗国内的“野蛮落后”呢?他们又是否真正地拥有反对帝国主义乃至广义资本主义的面向?乃至于他们所支持的意识形态是否真的是某种伊斯兰原教旨主义?从现象上,我们似乎确实可以指认出某种表面上的“反资本主义”实践,但是塔利班政权实际上的所作所为恰恰深深嵌入了全球资本主义逻辑。有专业的经济政策分析师已经指出塔利班的经济收入中有大量来自海外的资金,而(被伊斯兰教教义禁止的)毒品贸易也是塔利班政权的经费支柱。[5]值得注意的是巴基斯坦记者艾哈迈德·拉希德曾经就毒品问题与塔利班禁毒人员有过交谈,塔利班负责人如此解释他们鼓励鸦片种植的政策:“种鸦片是允许的,这种毒品是西方卡菲勒的最爱,我们穆斯林和阿富汗人不吸这种玩意。”而另一个塔利班高层则宣称毒品是维持政权的“无奈之举”,并希望将毒品问题作为争取国际承认的筹码。[6]好吧,他们可真是“虔诚”,难道我们真的可以认为这样的实践是“反资本主义”的吗?很显然,他们一方面不打算质疑国内与国际市场的合法性,另一方面又要通过回溯(实际上是创造)传统去抵制资本主义特有的那种解离特征。与其说这是一种宗教传统的“复兴”,不如说是波兰尼式逻辑在后革命时代的一种展开方式。这样的意识形态并不真正反对帝国主义乃至资本主义,而仅仅希望通过一些方式规避掉资本主义对其所构想的反动秩序造成直接威胁,并要求自己在其中谋求“合理的位置”(比如外交承认)罢了,至于所谓“传统”实际上并不是核心问题(只要有心,读者不难在大多数民族的发展过程中找到一些在今天看来极其残酷乃至反人类的实践)。在这点上,塔利班政权所实践的意识形态当然不是“野蛮落后”或者“反资本主义”的,他们绝对是全球资本主义的同时代人。而这样的一种“与资本主义合谋,同时把自己卖个好价钱”的后革命意识形态难道还少吗?我们在中国难道找不到这种倾向吗?了解了这一点,我们就不难理解某些人对塔利班的亲近究竟是为什么。

当然,阿富汗现行的政治变动自然应当受到关注,中国的进步力量也应当与全球进步力量一起了解并支持阿富汗人民在各种场域中的进步事业。同时,我们确认阿富汗今日的危局首先是帝国主义干涉造成的,而美帝国主义的干涉显然对此负有直接责任。在这一背景下,阿富汗人民的反帝斗争不仅是天然正义的,也是当下阿富汗最重要的斗争。然而,就时局来看,中文世界可见的一切关于阿富汗人民反帝斗争具体路线的断言都为时尚早。[4]在塔利班接管政权的过程中及其后,其国内矛盾与地缘政治层面的国际矛盾如何发展,其国内进步力量会做出什么动作,都有待进一步观察。然而,在当今的“世界大舞台”之上,中国舆论以何种方式阅读他者,同时也折射着人们如何想象自身。[7]因此,即使现实的联结尚未实现,我们对阿富汗的阅读都应当是审慎,负责的。瑞贝卡·卡尔在著作中提到,在19世纪到20世纪之交的中国,曾经有人将“同种”一词赋予了真正进步性的,有着真正的反帝性质的理解。但如果没有更明确的批判意识,这种以反殖为起点的想象也很容易基于中国/汉族中心主义,把亚非拉的其他地方作为代价和工具,从而被资本主义和“西方”的历史想象更强有力地控制住。(“‘亚洲’和世界其他地区对中国的民族事业来说日益起着功能性的作用,而不是成为这个事业的一部分。”)对今天的我们而言,如何在全球资本主义时代重塑“全球南方”的想象,乃至于在现实的低潮中寻求激进变革的可能?我们有必要认清以下现实:这将是一场艰险、晦暗、没有既存道路可循的任务。

注释:

[1]张宏良:塔利班——人民战争的伟大力量,复兴网:2021年8月16日。 [2]夕岸:被围困的ls论述,需与后冷战的时代光谱重新对接,端传媒:2019年6月3日。 [3]红色小兵:阿富汗已经变天,可惜不是解放区的天……,2021年8月16日。 [4]正如许多文章指出的这样,阿富汗塔利班武装内部派系林立,政权交接也尚未彻底完成,未来的阿富汗向何处去仍有诸多变数。 [5]同时hxotnongd:塔利班的资金从哪里来,2021年8月17日。 [6]艾哈迈德·拉希德:《塔利班:宗教极端主义在阿富汗及其周边地区》。 [7]见瑞贝卡·卡尔《世界大舞台:十九、二十世纪之交中国的民族主义》。卡尔在书中分析了世纪之交中国知识界与大众文化中的第三世界形象,在民族-国家建构尚未完成的时代,中国人对第三世界的阅读与想象同时塑造了中国人自身的民族认同。不难看出的是,直至今日,这样的阅读依然没有退出历史舞台。