作者:老虱

在批评复旦大学侵犯学生隐私,高调处理嫖娼男生的事情之前,请容我先打一点字,大致叙述一下,我对“卖淫嫖娼”这个人类最古老的社会问题的个人观念史。

我声明:本人48岁,独身主义,老处男一枚。一向反对嫖娼,至今从未嫖过娼,但是,曾经差一点就失过足。

1994年-2000年是我的青葱岁月,我却困守在山区小镇的一家小国企。

那几年,除了看电视,剩下的娱乐就是打麻将。我经常和同事一起,麻将打到晚上十一二点才结束,然后,到小吃店吃宵夜、喝白酒。

在那个绝大多数人从未摸过电脑,根本没有网络的时代,人的时间和精力无法像现在一样,可以随时拿起手机,通过刷短视频发泄。

偶尔,男同事喝完酒,还嫌无聊,便会提议,连夜包一辆面包车,去县城洗桑拿,找小姐按摩。

那时候的小县城,只要是靠近城乡结合部的地方,几乎所有巷子,都遍布洗头房。

洗头房非常容易识别。几乎无一例外,门都是窄窄的,里面透出的灯光都是粉红色的。门口总是坐着几个十八九岁或二十出头的小妹。

远远看到男人,她们便会热情地招呼“先生,进来洗头”。

你如果路过,看都不看她们,她们大都比较识趣,不会过于热情。

你若贼眉鼠眼地瞄她们几眼,一旦目光有接触,嗅觉灵敏的她们,立刻便能从人流中挖掘出你这个潜在的客人。于是,马上会站起来,热情地拉住你的手臂……

第一次去洗头房,是1996年夏季。

那天晚上,十二点打完麻将,被几个同龄和中年男同事怂恿着,一起去县城洗洗头、泡桑拿。当时,22岁的我,我对“洗头”毫无概念,就稀里糊涂地跟着去了。

同事带我进洗头房的时候,我根本不知道那是色情场所。只是非常好奇,洗头房灯光这么昏暗,理发怎么看得见啊?

那一刻,我本能般地产生一股举起双手、护住双耳的冲动,心里总担心,理发的时候,一不小心,耳朵被她们剪到。

刚刚坐下来,我就更好奇了。除了几张椅子和沙发,怎么压根看不到一个理发工具?

小小“会客厅”后面是工作区,被一张布帘隔开。布帘后面并排放着几张窄窄的躺床。床与床之间,也用布帘隔开,彼此看不见,但是,声音能听的一清二楚。

布帘后面传出调情的声音,总算让我知道,这是什么地方。

尽管小姐非常热情地拉我享受她们的服务,我仍然是坐怀不乱。

不是说我这个人有多么高尚,而是我天生患有严重洁癖。不要说找小姐,就是正常性爱,我都觉得脏。(本文对自己的详细介绍“另一种政治启蒙:我的无性人生与公号写作”)所以,我至今还是守身如玉。

当男同事们在布帘后面寻欢作乐的时候,我便坐在会客厅,耐心等他们出来,带我去泡桑拿。

利用这个间歇,我会找小姐聊聊天。

若问她们叫什么名字?名字几乎都不出小红、小白、小青、小蓝……这些色谱的范围。问她们来自哪里,更是瞎编,反正都不是本地人。

我心里总会想,那些同事当中,除了中年男人,有几个跟我同龄,才22岁、23岁,都有女朋友,竟然全都会背着女友,出来开开荤。

天下的男人,有几个对老婆从无二心、绝对忠诚的?男人真的没几个好东西。

如今,二十多年过去了,我还时常挂念当年那些小红们、小白们、小青们……她们应该早就结婚生子了,正和中年的我一样,哀叹时光易逝,年华易老。

那个时候,我一直以为,只有学历低的青年男人,才会出去嫖娼,以至于第一次看到研究生模样的男生嫖娼的时候,我非常震惊。

2000年,我到厦门打工。那几年,我在厦大后门的胡里山炮台租了个农民房小单间。

房东的卫生间窗户一推开,就能看到沿街那一排店面的地下室。

隔三差五,在卫生间,我总能看到上面那一家发廊的小姐带着男的,进入地下室房间。然后,关上门。

有时候,我会好奇地躲在卫生间,看看他们能在里面“战斗”多久。

被领进地下室的,绝大多数都是中老年人。一般不到二十分钟,就会出来。快的不到十分钟,就出来了。

“战斗”结束,门一开,男的迈出门槛那一刻,一般会先伸出脑袋,警觉地朝四周张望几眼。发现没有埋伏了,便大胆地走出来。

进去的时候,一般是女前男后,有说有笑。出来的时候,一般是男前女后,彼此冷面冷心,好像不认识。皮肉交易,不过如此啊。

偶尔,我会看到和我算得上有一点面熟的厦大研究生,都是27、28、29岁模样的男生,背着书包,大多像是刚刚从学校图书馆的故纸堆里,或实验室的仪器堆里,爬出来,带着一身的疲倦,被小姐领进地下室房间,躺倒在席梦思上。

那时候,我第一次意识到,嫖娼原来不分学历。

2004年,复旦大学经济学院陆院长屡次嫖娼败露被抓。在中国的网络世界,新闻轰动一时。毕竟,只要是社会文化知识精英出丑,总会成为民间的一道舆论盛宴,引来阵阵欢呼。

很多嫖客们开心:“高级知识分子尚且管不住自己的那个家伙,何况我们这些没有文化或文化不高的男人呢?”

某些女人们开心:“大学教授都会出去寻花问柳,也难怪我老公了。看来,这并非我人老珠黄、魅力不再,而是男人都管住不自己的下半身。嗨!”

某些贪官们开心:“这帮知识分子,平时总喜欢批评这个,批评那个,搞得自己多干净似的。以后终于可以闭嘴了。”

最让我震惊的是,在我父亲退休之后,患癌去世前几年,我发现,70岁的他染上了嫖娼的恶习。

他经常跟着同伴(一位退休教师),骑着自行车,到郊区一个旅馆去…..他甚至为此专门到药店去买壮阳药吃,小镇一半的人都知道。我是在父亲去世之后,整理遗物的时候,才发现那些药丸。

父亲一辈子从来没有做过坏事,是一个公认的地地道道的心地善良的老好人。

父亲的嫖娼告诉了我,也告诉了很多熟人朋友,嫖娼不应该提倡,但是,一个人嫖娼行为与道德水准之间,真的没有必然联系。法律可以禁止,但是舆论不必过度指责。

2014年,博士毕业,我成了高校教师。和全国各地的大学同行交流多了,我惊讶地发现,很多高校的中年男教师,有些甚至是我的同学,已成嫖娼主力。

别看他们平时站在讲台上,满嘴“论语”、满嘴“三字经”,每到夜幕低垂时分,或每次出差在外,他们便活跃在全国各地火车站附近的小巷子里…..

我目前工作的学校是从未听说过,但是,我知道的其他多数高校,都有听说男教师嫖娼被抓的事情。

被抓之后,无一例外,不能再上讲台,发配图书馆。各大高校图书馆,几乎已经沦为嫖客收容所。

……

啰啰嗦嗦,胡扯了这么多,终于可以转向复旦开除几个嫖娼学生事件了。

大学生嫖娼,肯定不对。这一点,毫无疑问。

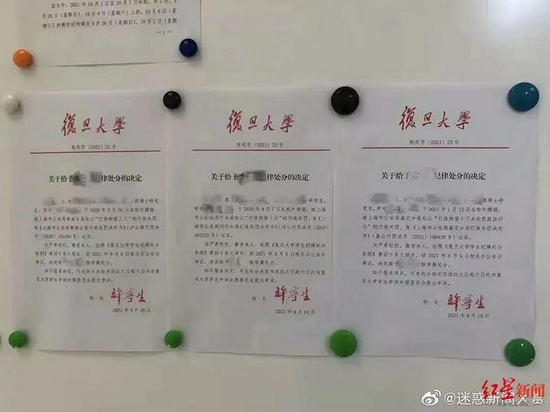

但是,复旦这一次做得太过分了。本次开除行动,显得非常高调。高调到,堂堂一所百年名校,不惜触犯学生的隐私权,把人家名字全部公开。

我个人分析是,复旦如此高调,不过是为了伪装有道德洁癖,假装容不得任何瑕疵,以此挽救自己近年来被一起起丑闻弄脏的名声。

两年前,一位复旦女博士脚踩四条船,同时劈腿四个男人,不但骗取大量财物,还骗取了几篇博士毕业所需的关键核心论文,用于公开发表。

这位女博士的道德水平,比起那些自己掏腰包的嫖客,比起那些用自己的体力赚钱的小姐,不知道恶劣多少倍。

请问,复旦处理了吗?

不久前,轰动全国的青年教师姜某某手刃学院领导事件,更让复旦蒙羞。

声名日渐不彰的复旦大学,这一次重拳出击,以公布实名的方式,高调开除几个嫖娼学生,在我看来,不过是为了“装纯”,结果,却进一步弄脏了自己。

真正可怜的是那几个年轻的学生。他们嫖娼固然不对,但是,成为复旦伪装圣洁的祭品,名字被公之于天下,更是他们的不幸。