今天是5·3世界新闻自由日——这是一个鼓励和提出新闻自由倡议的日子,是一个评估全球新闻自由状况的日子。对于依旧受疫情影响的你我来说,尤其需要一个“良好”的新闻环境。

新闻自由并不局限于新闻媒体。包括你我在内的所有人,都与新闻自由有直接的利害关系。

拿今天热搜的“马某”和“马某某”来说,因为媒体在报道中使用的称谓不同,引发了一波“混乱”的社会猜疑舆论(为什么有的报道要故意漏掉一个字呢?)。受控于“动作要快、效果要轰动,流量要大”的驱动,媒体从业者索要“自由”的同时,也的确需要自我“反思”。

“疫苗”“特效药”“封控”“团购”,当热搜新闻被剪辑加工,当图片被贴上又一个解读标签,当报告被片面解读和翻译,于是等来了一波又一波的“辟谣”……作为受众的我们,早已陷入了“有图无真相”的时代,也在渐渐丧失对信息真实性的溯源能力。

尽管今天是所谓的“新闻自由日”,但在任何语境下谈论“自由”二字,都显得不切实际。也许对于当下的人们来说,更应该思考的是:你**正处在什么样的媒体时代?新闻媒体或舆论平台,对你工作和生活造成了多大的影响?你与舆论以及媒介之间,到底是什么样的关系?**

“主编已死” 依赖可靠的新闻媒介

面对突发新闻时,有多人觉得自己足够理性?一般来说,我们常见的信息处理方式主要有六种:一是情绪,二是记忆,三是想象,四是专业判断,五是事实判断,六是价值判断。事实是,在建立了对事实的想象后,情绪是我们使用次数最多,也是速度最快的。

比如看到一件不平的事,人们可能立刻就会产生罗宾汉情结,然后挺身而出。最终在情绪的刺激下,我们只会牢牢记住那些最让人气愤的细节。而忘记进一步思考。什么最容易被操控?就是情绪。

比如媒体对于“食物短缺”的报道,也仅仅在谈论物资本身。但是为什么会产生饥荒?阿玛蒂亚·森早就指出过:经济繁荣期会有饥荒、粮食供给充足时也会有饥荒,导致饥荒最关键的原因都是对权利的剥夺。它与如下因素有关:

一是经济体系,是否对交换关系有完整保护;二是阶层因素,处于不同的阶层意味着分配权实现的程度;三是运输和职业的约束,交通条件限制了粮食达到的可能性,职业性质限制了获得交换粮食的可能性;四是政府福利政策的程度。

为什么大多数媒体做不到“一针见血”?为什么媒体总是“浮于表面”?为什么总是情绪主导而非事实主导?或者,谁定义了事实?我们需要从这一些或那一些不负责任的“信息搬运工”的产生开始探究。

没错,主导新闻的人和流程早就变了(或许这是我们自己的选择?)。媒体发展和大众传播的历史,就是一部变革的历史。回顾一下互联网对媒体的影响,把新闻从报纸上搬到网站上,传统媒体就开始走上了一条自我颠覆的不归路。

互联网赋予我们进行内容创造、分享与传播的权利,于是出现了一批用户产生内容的网站,与记者、编辑竞争。社交媒体更是从规则和机制上“消灭”了传统媒体中的记者和编辑,以至主编。

内容的价值是永恒的,但是内容本身如何演变?内容由何产生?谁拥有内容的价值?

象征传统媒体的莫过于主编职位了,它位居传统媒体等级制度中最高的一层。而如今的主编需要被重新定义。他们仍然会扮演意识的灌输者、稿件的枪毙者、内容的审查者,但会越来越困难。他们不能决定头条,因为权力已经被“用户”剥夺了。他们甚至也不能决定栏目的设置,他们对抗不了“算法”。

为传播而传播的媒体将泡沫化、混沌化、沉渣化。假如缺乏传统媒体成熟发展的环境与条件,尤其是基本的制度和专业不完善,**许多新媒体尽管花哨和极客,可以哗众取宠一时,但终将无法获得真正的价值。**

那些能实现传播的可溯源,核实与判断信息的真伪,尊重信源、原创与版权的媒体精神,才是媒体的价值。技术应帮助更好地实现这些精神,而不是摧残它们。来源不明的信息是没有价值的。

什么是我们可信赖的新闻媒体?

愿意且能够——把每条信息的真实来源都标注得清清楚楚。

02 “信息愚弄”当你处于舆论之中

无论愿意与否,任何地域的现代人都难逃信息的轰炸。尤其是全民性话题、社会性事件、灾难性新闻带来的舆论旋涡,你我都被裹挟其中、难以抽离——表态容易,站队也容易。人们最需要也最缺乏的,是对事件的分析、思考、判断(能力)。

“混乱的媒介、碎片的信息、浑浊的新闻”,在如今的舆论场上,作为受众的我们又或主动或被动发生着什么变化?理解这个变化,你就可以理性看待所谓的“网络攻击”,冷静思考所谓的“全民热评”。

王小波在《沉默的大多数》中写到,“我活在世上,无非想要明白些道理,遇见些有趣的事……但我总得申明我的态度,所以就有了这本书——为我自己,也代表沉默的大多数”。几十年过去了,多数人都已不再是“沉默的大多数”。

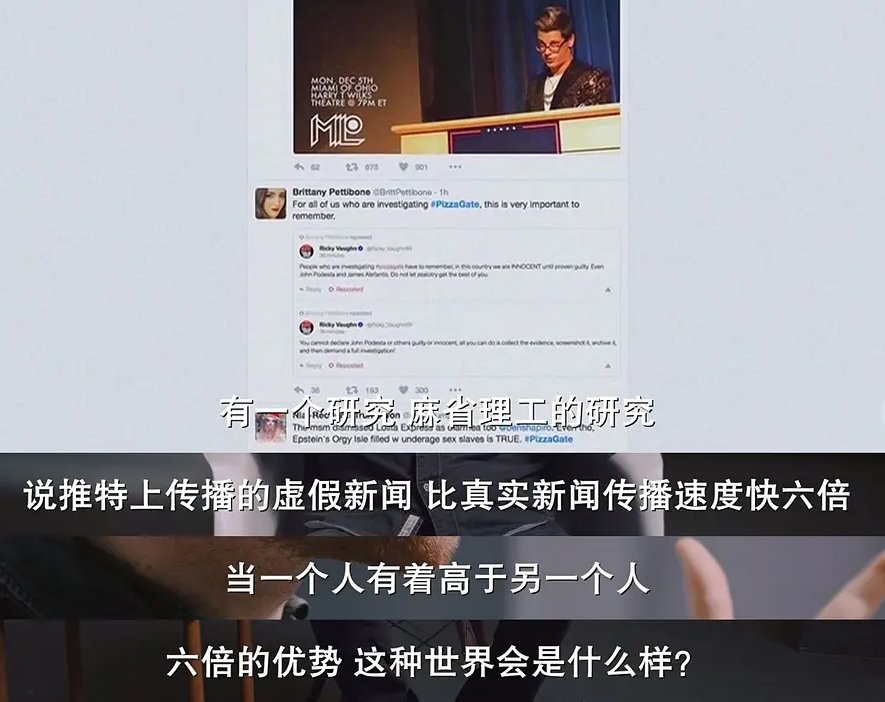

来到互联网时代以后,我们打破了印刷时代以视觉为主的习惯,又重新动用了五种感官。八卦、谣言、鸡汤在互联网环境下其实是更容易传播的,这是一个口语环境——它需要满足人们对于情绪的诉求。

在报纸期刊为主的传统媒介时期,信息的接收端主要是少数的知识阶层(并非引战)。得益于系统的教育,他们在接收不同的信息后,多数可以保持理性和克制。但随着移动互联网的发展,参与信息传播的人群门槛越来越低——大多数人并没有沉默,反而变得越来越喧嚣浮躁。他们不足够理性,甚至极端。

我们总是误以为新媒体时代应该是特别个性化的,但事实上最后你会发现,今天的互联网在很大程度上体现为一种群体效应——网络成为了他们情绪出口。每一位敲响键盘的参与者,都是引发舆论旋涡的一部分,“同一个wifi”,彼此间的认知水平却存在巨大差异。

另一个现状是,高质量的声音很难在大众舆论空间流通,这其中包含过度娱乐化的“侵蚀”。——人被信息包裹,既影响自己准确看外面,也影响外面的人准确看自己。总是来不及驻足思考,原本理性的人也逐渐丧失了理性。

简而言之,科技和社会的发展已经把人们带入了“后真相时代”:

社会发展充满了高度的不确定性,权威被消解;

信息技术的飞速进步,让人越来越惰于记忆与思考;

注意力经济争夺流量的过程,会让有些媒体不惜牺牲真相以迎合大众。

03 “警惕媒介” 它们就是人的延伸

《理解媒介》作者马歇尔·麦克卢汉提出过一个基本假设,“媒介直接影响了我们的中枢神经系统”。或者说,媒介改变了人的本性。如果车轮是脚的延伸,书就是我们眼睛的延伸,其他媒介载体不也都是自我的延伸吗?

凡是其形式或结构会影响我们如何感知和理解周围世界的技术,都是媒介。手机是,抖音、快手、微博、小红书、豆瓣……手机里面的不同信息平台也是,如果再往里探究,相同事件基于算法的不同呈现也算入其中。媒介其实变成了我们的第二天性。

麦克卢汉还有一个著名的比喻:“人类是技术世界的性器官”,这一思想是从塞缪尔·巴特勒的小说《乌有乡》那里继承来的。这部小说是最早提出机器作为一种生物会进化出自我意识的作品。

塞缪尔·巴特勒认为,虽然人造出了机器,但“机器反过来又对延伸出它的人产生影响,机器因此具有替代性的生殖机能”。

“机器世界促进人的意愿和欲望的实现,给人提供物质财富,以此来回报人的呵护。”然而,假使有一天,机器不再回报我们,而是想控制我们,会怎么样?

这个问题暂且留给下几代人解决。当下我们需要审视的,仍然是:信息制造者,如何通过控制舆论机器(媒介),继而控制和影响媒介受众。

比如我们需要警惕“对被害者进行全面地贬低”。把犹太人说成老鼠,就是纳粹意识形态的重要宣传口径——习惯了用“称谓”来异化同类,就是掉入了人性统治的陷阱。(已经有人将感染人群称为“小羊人”,把防疫称为“捉羊”)。这种被舆论操控的无意识,会彻底“消灭”人之间的愧疚感和同理心。

为什么要通过信息传播让人的道德感麻木呢?在《人性中的善良天使》中,作者史蒂芬·平克论述到,“所谓的道德脱离机制和推卸机制,会使得参与屠杀的士兵,更多地意识到他们只是一个庞大国家机器当中的一个小零件,他们所做的事情的责任在于上方,而不在于他们自己。所以他们心安理得。”

终归要被媒介包围,我们应该怎么做呢?怎么做才能不算愚蠢呢?批评家们和传播学家们指出,“**一味的愤怒,只会把我们变成道学家。正确的策略应该是积极进取,而不是防御**”。

——我们应该置身这个漩涡的中心,钻进去观察事态的作用,去仔细分析演变之中人人卷入的情景。只要你足够深入,在分析这个戏剧性情景的过程中,许多具体的谋略,将能够自然而然地浮现出来。

比如社交媒体中常出现的“屏蔽”一词,这个中文词由两个字组成。只要你稍加审视就能明白:这两个字的含义可以是屏蔽,也可以是屏和蔽。每一个屏,都意味着一次显示。而每一次显示的屏,同时也是一个遮挡板——它构成了一次蔽,一次信息遮蔽。

深陷多元媒介和新闻旋涡,我们的选择,是要走进那些屏,穿透它,甚至打碎它。要看到被遮蔽的真实,无论你是受众,还是新闻从业人员。

最后,与你分享联合国在往届“世界新闻自由日”活动中的倡议:

要事实,不要恐惧

要科学,不要传言

要团结,不要羞辱