文 | 五十

编辑 | 邱不苑

一直记得自己人类图中有一条“无常”的通道,意思是我的人生比大多数人更无常,那些日常琐碎的小事,别人做100次都不会有意外的事,就像买咖啡,前面10个人都顺利拿到,到我便是:很抱歉,咖啡机坏了。拥有这个通道的我,确实经历了很多无常。

清楚记得那天我一直窝在客厅赶ppt。居家办公对拖延症人士实在不友好,明明有接近三天的时间准备,我却等到开会的前一天才开始打开电脑。看着会议时间开始倒计时,焦虑不断涌上,为了缓解焦虑我播放着听了快五年的专辑,Arcade fire的《her》。室友早早回房间睡觉,担心吵到她,我不敢播放太大声。

那个晚上,客厅里只有微微的音乐声,和我焦虑的敲键盘声。突然,外面传来像大石头掉落的声音。我第一反应便是:有人掉下来了。

回想起来,这个反应悲观又冷漠,我没有第一时间去窗外看,而是继续敲电脑,但脑子里开始浮现那期间看到的负面新闻。不久传来很痛苦的哭声,我下意识看了一眼时间,凌晨12点15分。

我犹豫着要不要去窗外看,思绪从原本焦虑万分的“我该拿什么去开这个该死的会议”,慢慢转变到——“我该花力气在做不完的工作上,还是在也许需要我帮助的哭声上?可是我有能力去帮助别人吗?我连自己简单的工作都完成不了又怎么有能力去帮助别人呢,但我没有行动没有尽力又怎么知道自己没能力呢,我在害怕什么吗?”

对自己的灵魂拷打了几分钟后,我走去阳台打开了窗户。顺着哭声,我看到隔壁栋一楼的草丛里站着一个人——“也许她不是从楼上掉下来的”,我当时想——直到我看到旁边的树有明显折断痕迹。住在9楼的我无法确认草丛里的她什么状态,也无法确认她身上的红色是鲜血还是图案,只能确认她在喊痛,不断的重复着。

对面楼好几户人在拍照,楼下却一个人都没有。我决定下楼看看她。

从听到掉落的声音到我下楼,只是二十分钟不到,但现在回想起,这里的犹豫却像是一部正在播放的电影,直到那些拍照的人按下了暂停键。

下楼后,我发现她已经不在草地里,但也没听到她的哭喊声。担心她晕倒在哪的我开始在附近寻找着。没走两步,我就看到一个很瘦小、裹着小毯子的背影,走路不太稳,头发里还夹杂着树叶。

“你还好吗?”我在她身后和她打了招呼。

她转过身,平时不看血腥电影的我第一次看到一个活生生的人,身上有这么多血,整个外翻变形的嘴唇、脖子都是血,顺着流到了衣服上。我没忍住的颤抖了一下。

“我在哪里?我好害怕。”

这是她和我说的第一句话。我问她是不是从楼上掉下来的,她说不知道。于是我带着她走回我在楼上发现她的位置,问她是不是从这里走出来的,她说是的。我顺着那个位置往上看,发现三楼的窗户打开着:

“这是不是你家?”我问。

“好像是。”她说。

我告诉她我们在小区里,并且告诉她我在家里看到的一切后,她还是迷迷糊糊,意识不太清楚,然后说只记得自己喝了酒晕乎乎的睡觉了。我了解大概情况后拨通了120,并在工作人员指导下观察她外伤情况。她脖子上有很大的出血口,也一直扶着腰。工作人员提醒我不要轻易触碰她,也不要让她走动,担心有内出血或骨折,并提醒我要报警。于是我又拨打了110,再一次和他们描述情况。

在等待救护车和警车时,她不断说很痛,为了转移她注意力我和她聊起天,也许能再掌握一些信息告诉警察。聊天得知她是台湾人,刚从隔离酒店出来不久,前段时间刚飞来上海没想到就碰上了封城。

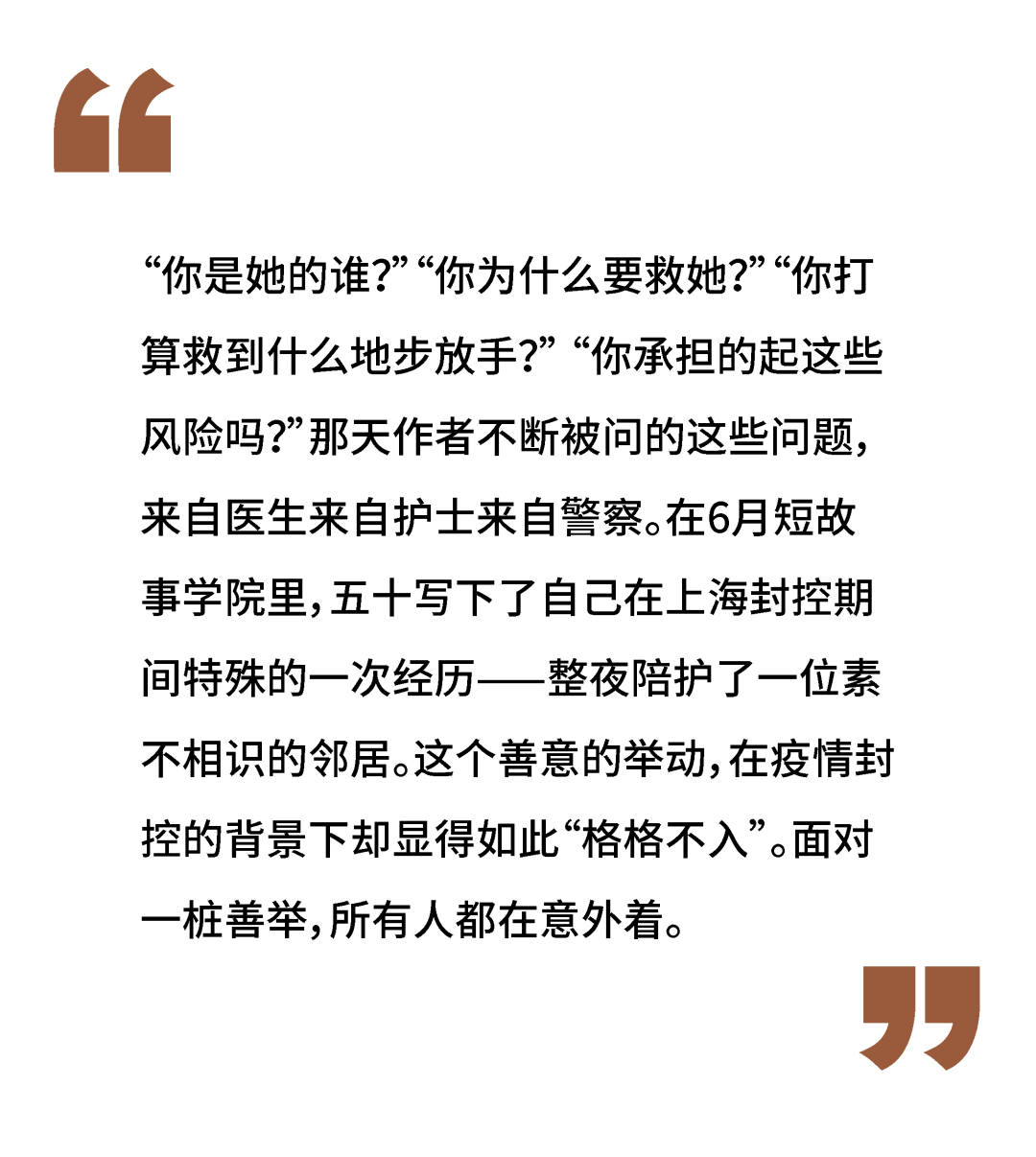

救护车和警车都到位后,我以为助人为乐之旅即将告一段落。却没想到为我准备的无常,人间的冷漠,正要开始。

警察和救护车人员同时抵达了现场,我开始接受警察第一轮盘问。“你是谁,她又是谁?”我一边回答着警察的问题一边看救护人员的处理,他们粗鲁的指令她自己坐上担架上,也粗鲁的给她进行第一轮检查,在一旁的我没忍住吼他们:“轻一点!她刚摔下来的!你们让我不要随意动她,怎么你们就能这么粗鲁。”

在这个特殊时期必须有手机里的核酸报告才能去医院,警察决定上楼帮她拿手机并且通知她的室友们。我不断强调她是12点15分摔下来的,现在已经过去快半小时了,有没有办法先让她去医院接受治疗,就算无法治疗是否能先将她送到医院门口。我提出一个又一个解决方案,全被否决。“我们没有办法,按照规则办事。”

想起那段时间报道过没有核酸报告而被拦在医院门口,无法接受治疗的新闻,以为离我很遥远的事情,就这么毫无预警的在我身上发生。虽然主角不是我,但那份无力感,我体会到了。

等了好一会儿,警察拿了五部手机下来,却没有一个室友下楼。关于舍友不下楼的原因,警察没有多说,恐怕也没有多问。我既有些困惑又很愤怒,这愤怒来自她室友们的冷漠——虽然在她清醒时有提到过她刚搬进来,我猜想她们大概还不熟。愤怒还来自这该死的疫情,一个从三楼摔下的人,躺在担架上的人,却没法第一时间去医院。

我替她接过手机,确认哪部是藏着关键的核酸报告后,再次看了一眼时间,凌晨1点了。也许是疼痛也许是酒精,她被抬上救护车已经彻底昏迷。我不知道该不该就这么让她一个人去面对,可是想如果是我躺在那里,我一定会希望有人陪着我吧。于是我和警察说:我陪她去医院。

封闭一个半月以来,我第一次踏出小区居然是用这种方式,这也是我第一次坐上救护车。不得不说是有些兴奋的,但兴奋的下一秒,救护车的小哥和我说:

“你知道我们送了你过去,没办法送你回来吗?现在特殊时期你要自己想办法回来的。”

“为什么不能送我回来?”我问。

“我们救护车只负责运送伤者,你不是伤者。”

“可是你也说了特殊时期,你们不送我回来怎么办呢?”我反问。

可确实啊,我怎么没有想到呢,在这个无法打车的封控情况下,我也没想过这个时期去医院是多危险的一件事。我家里还有室友,还有狗狗,万一我感染了新冠怎么办呢?当下的绝望,可能只有在上海经历了这次封闭的人才能理解。

车大概开了十几分钟,还没来得及多想,我们便到医院了。

临下车前,小哥给了我专业的防护口罩:“搞不懂你,这么危险的时期还陪陌生人来医院。”

我接过口罩,只说了谢谢。我只觉得眼前的女孩子需要陪伴,哪怕是个陌生人,我也不希望她一个人去面对这些。危险是一回事,但我愿意。

到了医院以后,我和护士再一次交代这位女孩子的情况,几点摔下,伤势如何,几时开始昏迷。平日里的我是个非常迷糊的人,在这个特殊情况下我意外的清醒。

交代完情况,护士边不耐烦的打电话喊值班医生出来,边询问我:“你是谁?”

“隔壁栋的,我不认识她。”

“隔壁栋?好心人啊?这年头还有你这种人吗?”她打量着我。我沉默,接不上话。

第一次看到这么多个医生围着一位伤者,因为她伤及到的部位并不少,但她又处在昏迷状态,基本与伤口相关的医生都出现了。印象比较深刻的有骨科、牙科、整容科三位值班医生——我也是第一次知道牙科也需要有急诊,需要有人值班。

每位医生都很负责的进行一轮检查,检查后就是数不尽的挂号,我拿着厚厚一沓单子跑去缴费,因为她关键的第一步是CT,需要排除内出血的情况。

“急诊室人手不够,你和护工一起推她去CT室吧。在另一栋楼里。”

护士话音刚落,救护车的工作人员在旁边说:“这怎么行,这是我们的救护车的床,你得先还给我们。”

他们在争执着,我又一次没忍住怒吼:“现在这个时刻到底谁更重要!”说完我就让护工带路,把她推走了。

CT室并不近,床也比想象中的难推,推了一半路程我已经有些出汗。我看着昏迷的她,突然觉得她的命似乎就在我手上。“万一她就在我眼前死了怎么办?”想到这个我又加快脚步。我小小声的喊了她名字:“佩佩,再坚持一下。”

到了CT室再次碰上人手不够,医生让我把她抬到台子上,我赶紧哀求护工帮忙。成功抬上后,再帮她把身上的金属物一点点卸下,卸的时候沾到了她的血,但并不害怕,只想着我们终于开始第一步的检查了。

CT结束后,护工默默在门口等着,帮我一起推到了急诊室。最开始接待我的护士看到我回来了,告知我接下来需要做的检查和伤口处理,又是厚厚一沓单子,又是跑去挂号、缴费、找医生,再经历了抽血、插尿管、缝针。在这些过程中,我不记得自己回答了多少次“你是谁”这个问题。每位医生护士知道后都有些诧异。

印象比较深刻的是负责缝针的那位医生。缝针需要她本人同意并签字后才能进行,医生走过来让我想办法叫醒她让她签字。我说她现在不太清醒,偶尔醒一下又晕过去了。她现在的情况怎么可能签得了,我甚至怀疑她不知道自己在医院里。

医生很冷漠,只是淡淡的说:“叫醒她。”我明显感觉到旁边的护士都倒吸一口凉气。我说我叫不了。

“你能签吗?缝针过程出了什么事你能负责吗?你以为你担当的起是吧?”

“那你要我怎么办!我只是一个住在隔壁栋的人而已!我就是叫不醒她啊!”

我确实不知道该怎么办,说这句话的时候已经带点哭腔。我只是想陪着她而已,但我也确实没法去承担更多的责任了,我有些害怕了。

在我们争吵的过程中,一位医生推门而入喊:“这支笔你们用不用的?我这边有家属要签死亡通知书。”

原来这么大的医院,会差我手上这一只笔去签这样的文件;原来在我们争吵这一分钟里,外头刚有人离开这世界。

旁边的护士说可以让她指纹盖章,盖章前确保有人和她说明接下来需要进行的事就可以了。那位冷漠的医生看着我说:“告诉她,快点。”没想到在这时候女孩醒了,我赶紧告诉她接下来要缝针否则无法止血,需要她指纹盖章同意。她似乎没听懂我说什么,但她看着我,点了点头。我感到被信任,终于我抬起她的手完成了盖章。

她的伤口比较深,加上口腔内也有伤口,缝了快有一小时,至少我的感觉是。我需要全程抬高她的脖子,否则医生不好处理。这个过程是那天晚上最漫长最难熬的。我没办法看着这个过程,边抬着她的脖子边扭过头去。她在打麻药的时候疼醒了,叫的非常惨烈。我没忍住哭了,原本就泪点低的我再配上这个声音,实在太心疼了。我不断的抚摸她的头,希望能安慰她,告诉她忍一忍,马上就好。缝针的过程也伴随着她的哭喊声,缝没多久她安静了。

“她估计又昏过去了,是好事。”医生还是一如既往的冷漠,但他说得没错,确实是好事。在缝针的过程中我再次接到警察的电话,询问我女孩子情况如何。那时候CT结果已经出来了,骨科医生说她腰椎骨折情况不乐观,需要联系她家人或者朋友。我告诉警察拜托他们帮忙联系,结果又再一次听到“我们无能为力”的回答。接着他们问我:“你打算帮到什么地步才收手呢?”

“那你们又什么时候愿意接手呢?”

“你知道你没办法一直帮下去对吧?”警察没有回答我的问题。

“我知道,但我在尽力。至少现在我还不能走。你们联系不上她家人,那我自己想办法。”

警察沉默了一会儿说,因为我救了台湾同胞,所以他们会等我处理完医院的事后送我回家。那如果不是台湾同胞呢?他们还会送我回家吗?他们还会关心这位伤者吗?他们还会关心我吗?

我不敢细想。

那位冷漠医生听完我的和警察的电话后,大概猜到了我们的谈话内容。他边缝针边说:“小姑娘,我知道你是好人,我知道你很想帮她,但你连她是一个什么样的人都不清楚都不了解,值得你这样去帮她吗?再乐于助人你也要先保护好你自己。有些事该撒手就撒手,别管那么多。”

我说:“我现在撒手后有人管她吗?她会被怎么处置呢?她还有这么多针没有打,报告没有拿,你们会管吗?”

医生说:“没人照顾的患者我们会走应急通道,只要这个人是活着的就行,但其他我们不会管的。”

“是阿,所以她现在有我在照顾着。”

缝完针医生再次很认真的劝我:“把她交给警察,以防万一。”我说:“谢谢你我会的,但不是现在。”

我确实不知道这位女孩到底是个什么样的人,不管是好人,坏人,所谓的烂人,都应该被爱,都值得被善待。很希望这些冷漠到我这里为止,很希望能在我的能力范围内,最大程度的让这些冷漠变成温暖,传递出去。我并不希望别人去走我走过的路,哪怕是个陌生人。

如果每个人都能在十分的冷漠里留一分温暖给需要的人,很多事情都会不一样。

缝针后我陪着她在急诊大厅等待着输液。在等待的半小时里,我看到从抢救室里推出一个黄色装尸袋,后面跟着两位脸色凝重的中年人,也许袋子里那位是他们的家人吧。我微微地鞠躬,心里默念一路走好。看了下急诊大厅,大部分人都没注意到这个袋子,大部分的人都在自己的世界里苦恼着。人类的悲欢并不相通,我能做的,也只是鞠躬。

在她成功输液后,我翻出她的手机,用她手指解开手机之前,我在她耳边说:“抱歉我要打开一下你的手机,我需要联系你的家人。”

她的微信置顶就是家人,我点开她妈妈的聊天框,从画面显示的内容来看家人都在台湾,我在对话框里简单描述了女孩的情况并留下我的手机号码,告诉他们请联系我。那时候是凌晨五点,我想短时间内也不会回复了。

我走出急诊大厅, 坐在了医院门口的花坛上,才意识到自己这一整晚没坐下来过。我的身体疲惫到极致,抽烟时手臂也在发抖。我给警察打了电话,告诉他们我给女孩家人留了我的联系方式,也给医院留了一个,希望他们能先送我回家休息,等她家人回复后再看看怎么处理。警察说:“麻烦把我们的电话也留给医院吧,局长说要送你回去让你好好休息,剩下的交给我们。”

也许我真的该交给他们了,我也该相信他们。

在我准备走的时候女孩清醒了,她很诧异的看着我说:“你怎么还在这里?是你一直在陪我吗?”她不敢相信。我告诉她的伤势,也告诉她联系了她家人但还没回复。她不断说谢谢,我说但很抱歉我现在要回家了,需要我的话可以联系我,我就住在隔壁栋。然后给她留下我的手机号。

来接我的警察大概只是听领导安排,并不知道我发生什么事,也好,终于遇到一个不会审问我的警察了。我坐上车,像第一次来到这个城市似的,好奇的看着窗外。

两个月以来,我第一次看到外面的上海,太阳刚出来,照亮了这个满是垃圾的城市。鸟儿在马路上找吃的,人类关在家中,我坐在警车里。开到静安寺的时候,我每天回家都路过的建筑物,它变得很陌生。

推开门,我的狗狗异常兴奋的来迎接我,这是封城以来我离开他最久的一次。我在客厅拿了一大包抗原,急冲冲回房间脱掉所有衣服去洗澡。躺在床上的时候已经早上六点多了,浑身无力的我还是发了消息给室友,坦白自己去过医院会进行自我隔离。

我看着天花板想,也许这是一个选择善比恶要艰难的时代,但我希望自己有能力,一直选择善良。

那天睡不到三小时就接到女孩家人的电话,听出来很着急,她家人说一直联系不上她。我安抚他们的情绪也交代了情况,至少在我走的时候女孩情况是稳定的。因为封控原因我没法再去医院,和她家人结束通话后我就联系了警察,希望他们能跟进一下女孩情况,后来他们很负责任地联系上医院,也联系了小区居委,不断和我汇报最新情况。最后女孩在和医生沟通后,决定回家休养直到上海解封回台湾治疗。

在上海未解封前,我们在小区见了一面,为了归还当时帮她卸下的耳环戒指。她走路有些不稳,脸也还是歪的。她说每天都在吃止痛药然后睡觉。她一直以为我那天是碰巧路过救下她,我说我是在家里听到声音后下楼的。她不断感慨:“我这条命是你救回来的。”我强忍着压抑着自己不哭出来。

五年前我的朋友跳楼自杀,在那之后,很希望自己能成为一个“拯救者”,我知道我救不回他了,但我能尽自己最大的努力,“拯救”他人。女孩的这句话让我觉得,我做到了。

那晚之后我不断做噩梦,梦到浑身是血的她,梦到她在缝针一直抓着我,梦到警察和医生围着我质疑我。我能理解每个人的不同,但直面这些人性冷漠时,还是需要时间去消化。在缝针医生质问我的时候,确实有那么一刻动摇,好人真的有好报吗?

没有好报又如何呢,忠于自己,不被影响。

前几天写这篇故事的时候看了下她朋友圈,已经回到了台湾和家人一起。