文 |蔡家欣

编辑 | 周航

「阳过」

铁皮屋的机房被阳光烤得发烫,十几台机器隆隆运转,喷吐出一股又一股的热浪,像一锅蒸笼。这是上海历史上罕见的高温天,室外都达到40度,还有机器轰鸣的响声,紧紧贴着耳朵,这些都让长逸感到眩晕。

每天,长逸要在这样的环境中工作十几个小时,连续灌下20来瓶的盐汽水。上厕所的时候,还是憋不出一滴尿——那些水全变成汗液,从皮肤流淌而出,渗进眼睛、嘴巴。衣服、口罩一挤全是水,脚底的劳保鞋,又厚又硬,浸着黏腻的汗气。

没人能忍受这样痛苦的工作,两天时间,和长逸一起过来的八九个人,跑得只剩下他。他也想过走,但实在没有选择余地了。

这段时间,长逸怎么也找不到工作,原因是他“阳过”——这个词出自劳务中介之口,形容感染过新冠的人,即使已经康复,因为企业担心“复阳”让全公司停摆,他们也不接收。

过去一个多月,长逸就没找到工作,招聘群甩出的启事,有的明确说明“阳过的不要,去过方舱的不要”,有的则要求,“最近3个月的核酸检测报告”,问过几十家,没有单位愿意接纳。

他不死心,骑着自行车到现场找劳务,没人理会他,“他们人多了去了,怎么可能会听你的?”也曾试图隐瞒,到现场后才发现要扫“核酸码”——而“阳过”、进过方舱的人,只有专门的“随申码”能扫出信息。

这种经历并不是长逸一人独有的。不久前,一篇名为《我躲在虹桥卫生间,不知道去哪》的文章在网上刷屏,文中的主角阿芬因“阳过”找不到工作,无奈住进了虹桥火车站的厕所隔间。

遭遇这一就业歧视最严重的,正是阿芬和长逸这样,飘萍般游荡于都市各个角落的日结工。又或者护工这样的特殊群体,比如一位55岁的妇女,她说自己在上海做了两年护工,还清治疗儿子抑郁症和自己车祸欠下的债务,但在感染后,再也找不到护工工作了。

长逸在高温机房里作业两天。讲述者供图

日结工

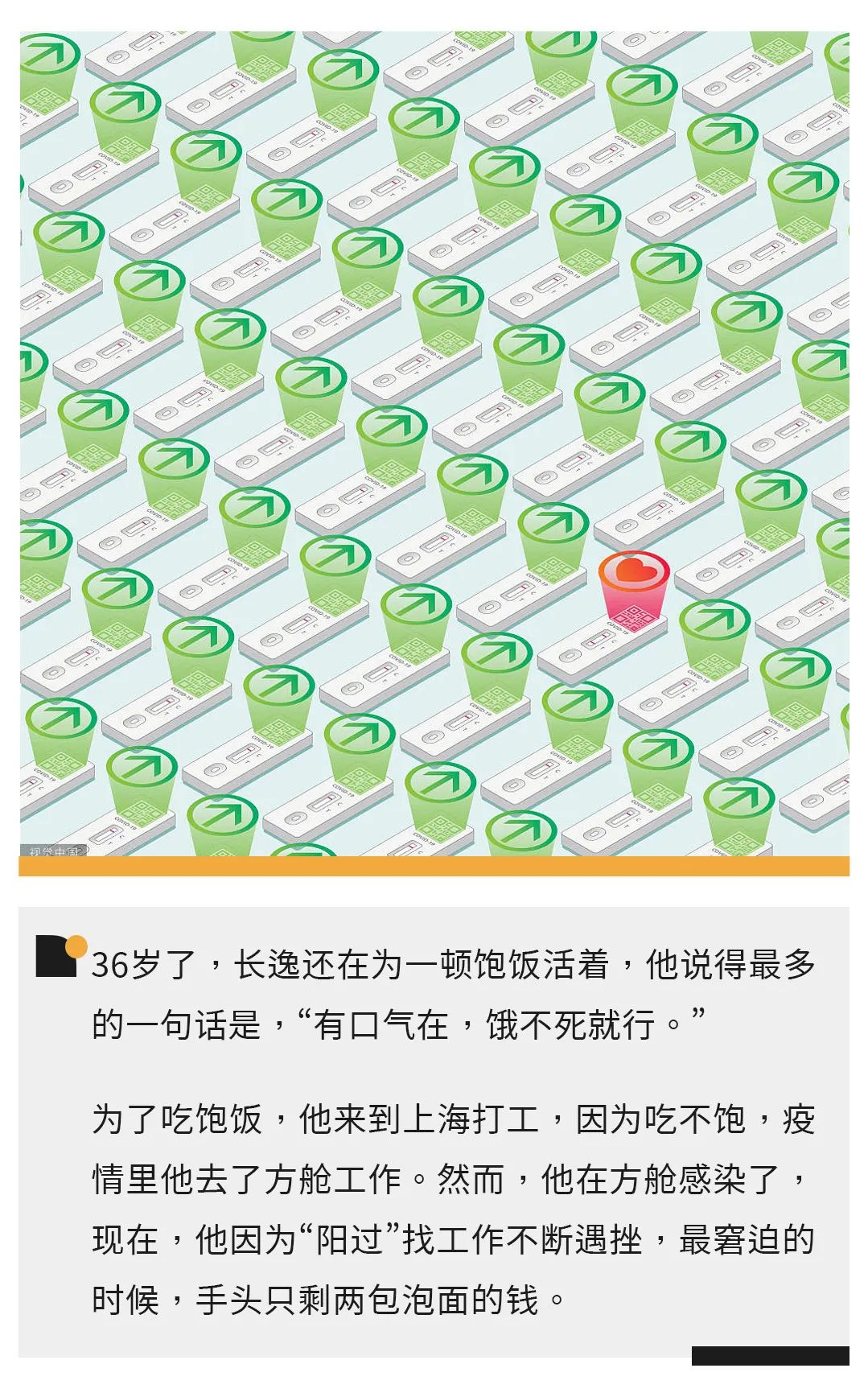

长逸顶个光头,今年36岁,上过大专,但人生的全部信念,还是吃饱饭,他说的最多一句话是,“有口气在,饿不死就行”。

对于他这样有力气的人来说,活下去原本不算难,但十多年前,他得了躁郁症,要长期吃药,在福建老家办了精神残疾症。这张证帮他减免了医药费,但也让吃顿饱饭变难了,比如没法考取保安证,县城的很多单位也不敢录用他。

就因为这,去年10月,他孤身一人来到上海,“异地他们查不出来”。在宝山区一个快递站做临时工,分拣、拉货,面对成千上万个包裹,每天重复10多个小时。

日结工再适合他不过。这类工作不审查,干一天结一天工钱,累了,就休息两天。要说坏处,就是中介抽成太多:一个小时28块钱,到手只有17块。每个月挣4000来块,刨去房租、吃饭,剩不了几个钱。夏天总是费水一些——房间没有空调,太热,只能频繁冲凉。生活太拮据了,得管住每个水龙头,电话里,他絮絮地算着这些账。

夜里下班后,他骑一辆共享单车,穿过尽是铁皮工厂的村庄,来到一栋红砖房前。下车,用密码锁锁住单车,要不这样,第二天就没车骑了,每月他会缴10元包月费。房间原是澡堂,被粗略地隔成两截,一半厨房,一半卧室,每月租金800块。里面只有一张硬床板,桌子、柜子都没有,长逸买床垫子和被子,就住进来了。

但长逸很满足。工作之余,没什么娱乐,他总躺在床上看书玩手机,饿了就给自己炒菜做饭。每两个月,家乡那位好心的医生会给他寄药品。

小心维持的生活的平衡,直到4月初被疫情打破。

封控来得仓促,他临时买了五六十块钱的菜,却在小卖部被人顺走。又高价买白菜和萝卜,靠家里仅剩的大米和豆腐乳,每天只吃一两顿,愣是撑过10天。隔壁人家虽是卖菜的,但拖家带口,有六七口人,他也不好意思开口。“天天跟坐牢一样被耗着。”他说。

2022年3月11日,辽宁沈阳,街头等活的零工。图源东方ic

去方舱

那天凌晨,长逸正躺在床上为吃饭发愁,群里弹出一则志愿者招聘,写着“包吃住,每天800元”,“我太激动了,终于有救了。”他立马翻出厨房的米袋子,抠出最后半碗米,一口气全煮掉,就着最后一丁点豆腐乳,将肚子填饱。他形容自己当时“心情悲壮”,“就像要参加革命一样”。

凌晨4点半,抓起一包衣服,带足药和充电宝,他翻身过墙,骑着那辆共享单车,趁着夜色,逃离封控中的村庄。一路上,他看见一个陌生的上海,昔日宽阔的柏油大道铺满落叶,路边的电瓶车东倒西歪,积了一层厚厚的泥尘。除了站岗的防疫人员,路上几乎没人。到处是关卡,长逸不断绕行,快要抵达终点时,黄浦江挡住了他的去路。实在没辙了,他只好给劳务中介打电话,换到最近的方舱——酬劳也由每天800块变成400块。

长逸没觉得太可惜,脑中只有一个想法,“还是有饭吃。”共享单车越骑越重,实在踩不动了,他就下来边推边走。沿途看到别人喝剩的矿泉水,他捡起来就喝,“没办法,顾不上那么多,命要紧啊!”

到达方舱已是下午5点多,离出发过去12个多小时。骑了50公里的路 ,长逸整个人饿得发抖,他却说,“心情解放了”——终于不再为吃饭发愁。那晚,他一口气吃了三份盒饭,至今清楚记得里面有鸡肉、牛肉和红虾。他笨拙地形容当时的感受,“菜好好吃,我都感觉好幸福。”

方舱由一所中学临时改造,长逸每天要清理病区的生活垃圾,给病人做核酸、通知他们领盒饭。防护服一套就是9个小时,一天下来汗淋淋的。虽然累,长逸又回到疫情前的满足,“至少能吃饭嘛。”

每个志愿者管一层楼,10来间教室,100来号病人,最难受的是那些老人。情况好点的,是60多岁的女儿陪90来岁的老人而来,情况差的有坐轮椅的,还有戴呼吸机的。有人上厕所一蹲起不来,在厕所间大哭大吼。印象最深的是一个得帕金森综合症的老人,手抖得不行,筷子也拿不稳,讲话也不利索,长逸担心他拿不到饭,总是单独给他预留起来。

第10天,长逸确诊染上新冠,低烧、喉咙痒,会出汗。不到两天症状就消失了,长逸被调到感染楼层照顾阳性病人。他没太把感染的事放在心上,觉得反而让工作轻松许多,因为不用再来回穿脱防护服。

就这样幸福地工作了20天,挣了8000块钱,还掉之前看病、租房欠下的外债,剩下千把块钱。但此后发生的事,远远超出他的理解能力。

先是方舱工作结束后,5月1日,他被劳务公司调往浦东当保安,但因为“阳过”,在半夜12点被送回宝山。5月17日,隔离结束后,他拿着解除隔离通知书进村,却在村口被人拦下。他打过110,也拨过市长热线,都无济于事。他绕了好远的路,寻着路障的缝隙就往里钻,终于躲回了出租屋。

接着便是6月1日上海全面恢复生产,长逸发现自己怎么也找不到工作了,“(没想到)把饭碗给砸了。”

生活陷入了更大的困顿,房租重新开始拖欠,担心他跑路,房东打来视频查看他是否还在出租屋,最拮据的时候,手头只剩七八块钱,只够买两包泡面。

2022年4月16日,上海,康复人员从一方舱医院出院。图源东方IC

循环

令长逸这样的求职者无奈的是,歧视普遍以“潜规则”的形式存在着,7月上旬,上海本地媒体走访发现,许多企业招聘不公开要求“历史无阳”,但在实际招聘中将康复者拒之门外——他们担心复阳影响整个企业生产。

这显然是不能接受的现象。事实上,国内外研究结果一致证明,核酸复阳者没有传染性。7月13日,国务院常务会议特别提到,严禁在就业上歧视阳性康复者,“发现一起严肃处理一起。”

很多人已经选择回到老家,有人打算等核酸记录回溯不到,再回上海谋生,也有人决定彻底离开。3个月前,一个44岁的护工从深圳奔赴上海谋生,感染新冠后却像皮球一样,被人在学校、宾馆、待完工的楼盘之间转移。直到离开那天,她才第一次坐上这里的公共汽车——路上,她决心不再踏足这个大都市。

7月13日这天,长逸还在朋友圈看到招聘上明晃晃写着,“阳过的不要”。对他来说,唯一值得庆幸的,是7月9日接到那份在铁皮机房的活——给一家集装箱工厂换装新的压缩机。

在高温机房里干了两天,长逸领到700块工钱,终于补齐房租,他松了一口气,“最起码不用流落街头。”但回到家,他中暑了,接连发烧好几天。他不敢买药,身边没人,被烧得迷迷糊糊,还要在病中提醒自己,记得起床冲凉降温。

高温机房是不能再去了,“再干连命都得搭进去。”只是他又陷进吃不饱饭的循环中。靠三、四斤米维持着,能省则省,每天只吃一顿,就着榨菜下咽,饿的时候,就喝水填肚子,因为缺乏维生素,牙龈天天出血。

他期盼的日常并没有完全回归。做核酸时,“阳过”的他被要求排在单管队伍里,每回见着他,混管一列总有人要后退好几步。

长逸明显感觉到,往日热闹的城中村冷清了许多。曾经这里工厂集中,打工者众多,很多餐饮店以此为生,沿街夜宵店的吆喝声都要囔囔到凌晨。现在许多店铺门户紧闭,人流似乎比以往少了一半,经常听人提及,谁谁谁又拖欠房租跑路了。

长逸也想过回老家,只是相比大多数人,他总是少了一点选择的余地——回家隔离费好几千块钱,哥哥在外打工,回去也是一个人。在他小时候,妈妈就出车祸去世了,父亲好不容易拉扯两个儿子长大,几年前也病逝了。老家是偏远的农村,他不会种地,回去也没有能吃饱饭的营生。

对他来说,最艰难的时刻已经过去了。因为躁郁症,这些年他一直孤身一人,现在已经习惯了。平日里,他喜欢看苏轼和王阳明,试着学习他们的生活态度,“一生颠沛流离,也还是照样那么过。”他给自己取的网名叫“长逸”,寓意事了拂衣去,深藏功与名。

不久前,在朋友的指导下,他开始在网上卖家乡的桃子,利润薄,卖到东三省都得倒贴邮费,但也算多了个营生。等天气没那么热,他还打算去一个私人工地,朋友介绍的活,做装修前拆房,说到要在烈日下扛着一大麻袋的建筑垃圾,他只是笑了笑,“做苦力的,就当锻炼身体了。”