今天,是第23个记者节:一个万马齐喑的日子。

从2016年大一,进入北京一家校媒开始,每年11月8日就是我最期待的日子。我会打开朋友圈,给每一个记者点赞。今天一早,我也打开社媒,想看有没有记者朋友或机构,说点“不丧气”的话。

发现没有。

第一个看到的是杜强老师的文章《新闻记者的形象为何一落千丈》:

9年之后,当然很多事情都不同以往。但最明显的个体感受是,在大众那里,新闻记者的形象已经一落千丈。他们不再被信任,新闻记者也不再是值得投身的职业。

微博上另一位我关注的记者小李也说:

现在还在媒体行业内的人,我想没有不感受到行业之下行的。spotify中的一期题为“中国媒体过去十年发生了什么”的播客中,从业十余年的洁平说:

其实从来没有什么黄金时代,但以往与现在最大的差别是,以前的记者和媒体,还有“把天花板往上顶一顶”的勇气。

当然不是说现在的记者没有勇气了。明眼人都看得出来,是因为环境。而“环境”的坍缩,不只来自由上而下的挤压,还有自下而上的崩塌。

人大的刘海龙老师也观测到,在民粹主义和后真相时代,一出事先骂媒体,已几乎成为民众共识。“记者在90年代是神圣的、有尊严的职业,现在说起记者就是为了利益、造谣、敲诈。”

其实不只是记者。医生、老师、文化行业从业者,公共场域中还在发出声音的人,也早已藉由“公知”这个集体面貌,一齐被社会所唾弃,失去社会地位和美誉。

上层压缩空间,下层失去支撑。我看见,想做事、在做事、在发声的人,此刻正面临的是无路可逃的双面夹击。

继续的动力和意义究竟是什么?

1

不知道在看这些字的你,是否现在是记者,或以后还想做记者。如果是的话,先祝你节日快乐。

在这样的时代,新闻行业从业者早已没有夕阳可看。黑夜已至,暮色沉沉,曙光暂时不会到来,更可能长久不会。我敬佩一些仍在一线的老派媒体人,支持那些仍在车上的记者朋友。ta们从白昼一路走进极夜,至今还在守夜。

此刻,下车是容易的,离开是正常的。在上车之前调头,在心理健康、个人前景等各个价值维度上,好像都是“应该”的。

而在这样的状况下,在看清周遭的前提下,还想上车,是反常的。

这一年,我有无数个想要放弃进入新闻行业的时刻。

但不做这个,作为一个从大一到研三,一直以此为志业的学生,我又能做什么呢?

有段时间,我试图躲到湖南女友家的一个小镇,这里物资充足。我每天穿暖喝足,观影读书,进行互联网脱退的尝试。但信息仍以各种方式涌来:群聊里,远方的亲戚被赋“黄码”,生活中,人们在饭桌上谈论核酸、封控。

电影下架、经济倒退、个人生活被入侵、自由被剥夺,当一种氛围已经无孔不入,最岁月静好,最无心政治、笃信集体叙事的人,也很难继续镇定。

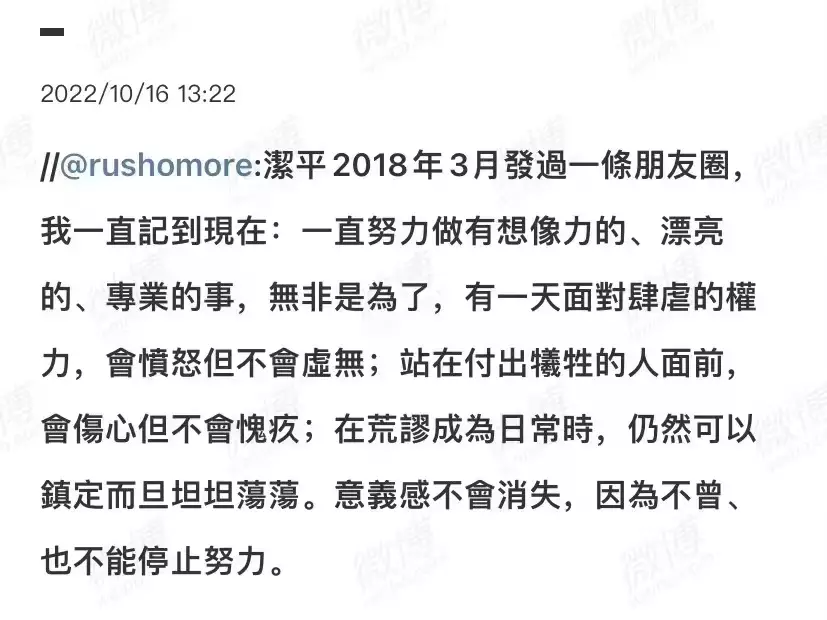

一天,我看到记者洁平在2018年说的一段话:

“一直努力做有想象力的、漂亮的、专业的事,无非是为了,有一天面对肆虐的权力,会愤怒但不会虚无;站在付出牺牲的人面前,会伤心但不会愧疚;在荒谬成为日常时,仍然可以镇定而坦坦荡荡。

意义感不会消失,因为不曾、也不能停止努力。”

它打动了我。我决定仍要去做新闻:如果我无论肉身在哪,都无法忽视正发生的一切,那便浸入其中。因为,即便在一个最差的时代,即便最严苛的环境甚至还未到来,新闻媒体仍然是距离现实最近的地方。

做事,不为其它,不管其是否“漂亮”,只有我还在行动、在参与、记录,我才能有面对自我、对抗虚无的底气。

在今天的记者节巡航中,在冰点实习、刚上大四的子伊,是唯一一个给我巨大安慰的人。她在今天的8点47分,记者节的一大早,在微博上发道:

奔跑着。虽然不知道能跑多久,何时抵达。可能明天就停下脚步。但抬起头,就能发现更多的同行者。他们有挖掘问题的决心,直面问题的勇气,不被问题压垮的自信。

他们也在奔跑着。即便无限遥远的终点正在塌陷。

她在这段话的最后说:“奔跑本身就是意义,一代代的奔跑还将继续下去。”

我感受到年轻、清新的勇气,这种勇气不是不谙世事,而是没有怨怼,是看清周遭的一切后,仍然在无力处鼓起气力,在悲观时继续潜行;不是纯真的理想,是胆大的妄想。

这些话语,让我想起7年前在校园媒体,第一次知道“记者节”之存在时的心情。

这种清新的青年精神,塑造了我青年时期的底色。但在此刻,我发现它成为了一道精神防线,挡在我和虚无与绝望的深渊之间。

近期,我又接触了一些大三大四的校园记者。我想,我愿意相信,这道新闻业的防线,此刻也正由这些年轻的力量,在不可知处铸建。

2

2019年,《好奇心日报》关停时,刚刚大学毕业的@早见Hayami曾给编辑写过一封信,她在末尾写道:

最近在听一个 podcast, 开头说「时代的症结在于自信心。年轻人自信心越少,胆量就越少,胆量越少,能做的事情就越少」。

那么时至今日,这个时代的年轻人还会有自信心么?不管怎样,我们总是要去相信一些事情的。而你们,就是我所相信的事情。

编辑回信道:

时至今日,年轻人还在相信一些事情,拥有这样的读者,就是我们的信心。

三年过去,这句话再次变成一个问号,也有了更重的分量:

时至今日,年轻人还在“相信”吗?在价值重构、意识形态分裂、全球化江河日下的下沉世纪,还有人,想要上车,去发声与创造吗?

我身边有一些真正的乐观主义行动派,这种乐观不是无视现实的盲目,也不是虚妄的个人英雄主义,而是一种无论在多坏的现实里,都能去“相信”尚未来临的希望的信念。

我找到一种在深渊中仰泳的存在主义。我相信生在60年前,ta们能在“无路可逃”的时刻,找到一条路去“熬”;能在严冬里为他人驱寒,在烈火中淬洗自己;能在好似没有尽头的永夜里,看见尚未出现的点点繁星。

ta们没有在绝望中走向自毁,或温和地走入这良夜。ta们有能力、且愿意守这夜到黎明。

我想做这样的人。我想聚集这样的人,通过写作与传播,传递青年人的信心和勇气。

我想知道,想尝试,这种相信能否让历史胆寒?

我在风中期盼,期盼着,寒气有朝一日退去,新的世界,就像曾经我们所有的昨日那样到来。

七年了,我还朝着车的方向,打磨自己。我想,如果未来没有车,那便将由“我们”来造。

附录

最近几个月,我一直在播客、文字中,寻找能重新出发的力量。这是我的一些发现。它们是一针可能有效的肾上腺素,一颗速效救心丸,我想将它分享给所有还在行动、还有妄想的人:

今天,“荡秋千的妇女”也准备上车了。在过去半年,我们经历了自己所处平台的坍缩,失去了一片阵地。现在,我们重新聚集在一起,准备把秋千荡起来。

作为一个由女性青年人自发组织的写作团体,我们受过一些人文社科教育,相信民主、自由、科学与女性主义。

我们不挂靠任何机构,没有内部审查,不自我定义,写作我们自己想写、想看的东西。

在虚无的深渊中游泳,以寻找存在;

在压迫的结构下呼吸,以重寻自主的精神;

重新定义荡妇,相信“相信的力量”。

如果你也相信,就一起把秋千荡起来吧。