过去一周,新冠感染潮抵达县乡镇,一些地方迎来重症高峰。我们联系到了3家县医院、6个乡镇卫生院,和4位生活在县/乡/镇的患者,涉及10个省。我们发现了感染潮冲击基层医疗系统后,产生的10个问题。

县医院没有抗病毒药,呼吸机只够需求的一半。医院在40天前采购了呼吸机,现在被告知“没产能”;

过去3年,退烧药等“四类药”在基层被严格管控,不少村卫生室完全没储备,放开后又买不到,以“0”退烧药迎来感染潮;

一个13000多人的乡里只有两位护士,高烧后领导不许测核酸,其中一位护士上岗时呼吸困难;

感染潮前,一家县医院财政只能撑三四个月,有的医院已发不全工资;

基层在感染潮下遭遇的很多问题,本质上和大城市是共通的;但是,同样的问题在基层,常常会转化为更沉重的现实,也更少得到支持,更难被看到。

感染潮、重症提前抵达

失去过渡期

截止12月27日,在我们联系到的分布在不同省的7个县/乡/镇,感染高峰早已抵达,重症高峰即将或已经开始。病毒传播之快和形势变化之快超越了医护们的想象。

这和专家们原本预测的很不同。10天前,12月17日,中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友在《财经》年会上作出研判:今冬疫情将分为三波,第一波以城市为主,后两波分别在春运前后。此后多位专家预测,感染潮要到1月下旬才会大规模冲击乡镇。

实际情况是,很多农村地区的感染进度和城市基本同步。在湖南湘西花垣县的一个乡,发热病人12月14日达到高峰,25日开始回落;山东济宁微山县的一个乡,23日发热病人达到峰值,村医估测当地感染率已达65%。

安徽一位县医院院长对形势的感受是:“一放开直接到高峰,没有过渡期”。在这家医院,放开后第一周,发热门诊病人数量上升;第二周,发热门诊达高峰;第三周迎来重症潮,一天的死亡人数和抢救人数相当于平时的5倍。

被问到医院应对更高峰的预案时,安徽一位县社区医院的医生回答:“没有预案,因为眼前的问题都解决不了。”

临阵转身的仓促

放开当天有医护还在隔离点没回来

“太仓促了”、“太突然了”,一些地区的基层医护说,放开时,他们在状态上没有准备好。

“新十条”发布那一天,湘西一位乡卫生院的护士还在支援隔离点,第二天隔离点就解散了。她回来后第一天就被领导叫去上班——乡里感染潮已经爆发了。

陕西汉中一个乡,放开这天,乡镇卫生院还有数位医护在方舱和隔离点没回来,原本的10个人只剩3个在正常上班。

基层接到的指令从“不允许接诊发热病人”,突然变成发热门诊要“应设尽设”、“应开尽开”。不止乡镇卫生院和社区医院,一些地方连牙科诊所、中医诊所和专科医院都要求开发热门诊。短短几天的窗口期,空间要腾挪,人手要调配。在安徽一个县社区医院,一位有过全科经验的皮肤科医生也被调去看发热病人。

对于县医院,方向是在几天内从严防“院感”变成了优先保救治。河北那家县医院,从11月底到12月初,一周之内,单是入院的核酸要求,上级政策就变了3次。一天下午,突然通知第二天不测核酸了,改成测抗原。医院连夜做方案,发通告,吊来一个彩钢房。做了3天,又通知抗原也不用测了。

11月底,这家医院出现一例医护感染。当时的要求还是“医护人员零感染”。他们反复开会,追查传播链,做消杀,隔离感染人员。短短几天后,省里通报说,这种情况不再定义为“院感”,而是“职业暴露”,防护到位就不追责。

但同时,感染潮来了。医院立刻要面对:如何在医护大量感染后,接诊爆增的病人。

80%的医护都“阳”了

13000人的乡,只有两名护士

几乎每家医院都迎来了大规模医护感染。截至12月27日,河北、浙江、安徽三家县/区级医院的医护感染率分别是:90%、80%、90%。

浙江那家医院规定,只要有阳性症状,公休3到5天,第6天还没康复也可以继续休息。河北县医院的院长则说,他们对是否带病上岗不作要求,“这个时候你提任何要求都特别虚伪,或者说太不近人情”。

实际上,不论医院如何规定,三家医院里,带病上岗是普遍情况。河北院长说,因为“工作在那,病人在,他是不会等到你院领导要求才去的”。

有部分医护症状重,不得不休息。为应对减员,三家医院都做了临时动员:护士全院轮岗、合并平行科室,甚至对外招人。浙江那家医院把有医学专科背景的行政人员也补充进各科室,还招募了4位退休护士。

但在很多专业性太强的部门:儿科、核酸检测标本人员;以及一些重点部门:急诊、呼吸科,发烧的医护无人能替,只能硬扛。浙江医院的一位呼吸科护士,怀孕3个月,38.8度还在上班;另一位急诊科护士,39度在岗位上晕倒。

12月25日,也在发热的浙江医院副院长接到一系列投诉电话。有患者质问:医院为什么不把阳性病人和阴性的完全隔开?副院长答:没办法,现在阳性病人比阴性多,我们医护有的也发热了。对方又要求不发热的医护来照顾患者。他答:几乎都发热了,达不到你的要求了。

在河北那家县医院,不少医护感染20多天后,还出现低热、咳嗽。医院安排病程长的医护免费去拍肺部CT。一部分医护是感染后,支气管黏膜脱落,神经暴露引起的刺激性咳嗽;还有几位医护是肺炎。院长一一细数:三个科的主任都肺炎了,一位副院长也查出肺炎,好在都是轻症。院长要求查出肺炎的必须休息。

但在更基层的乡镇卫生院,感染后休息几乎不可能。山东济宁的一个乡,全村1300多人只有两位村医,高峰期一天100多个病人。两位村医住在卫生院,24小时接诊。其中一位说,高烧时,他凌晨2点才睡下,5点又起来,因为“你不及时给诊治,老百姓有一个不好的看法”。

湖南湘西一个13000人的乡,卫生院只有4位医生和4位护士,放开后还有两位护士辞职了(一位恰好在这时考入其他单位,另一位不愿意被调去支援新冠定点医院),剩下两位只能一直上班,隔天轮一次夜班。6位医护都高烧,但医院没有抗原,领导还不许测核酸,他们猜,领导是怕有人测出阳性要请假。

一位护士烧到38度,一夜没睡着,第二天还要起来给几十人打针、加药。她咳得厉害,还要戴两层口罩,忙时常卡痰,又来不及喝水,会持续一两分钟呼吸困难。但在病房加药时,她会尽量憋着不咳嗽,怕引起病人恐慌。

她觉得自己快崩溃了。可是院里没别的方案,无人能增援,一直让坚持。12月22日,她说,“如果让坚持到过年或到3月,我们肯定坚持不了”。

她感叹:“没放开的时候,全国一起抗疫,放开了医疗人员自己抗疫。”

县医院的抗病毒药库存告急

一些乡镇退烧药为0

正值重症高峰期,某地县医院的抗病毒药却几乎没库存了。院长说到缺药无奈感叹:“全国都一样”。他们四处找药,找来的量当天就用完。

河北县医院在线上订购后,私下每天找医药公司,催他们的人去药厂门口排队领药。浙江那家区级医院开放了线下采购,自己找厂家谈价格。

河北这家医院院长说,她真想呼吁行政部门,能不能关注源头,让药厂提高产能,再分配下去,而不是天天让填表。疫情三年来,最多时一个科室一天要报34份不同的表单,就连此刻也还有很多表要填:每种药卖了多少,库存多少片……她想问统计的意义是什么。医院至今没得到实际的支持,只是不断被催备药,还担心后续被问责——报表显示医院药不齐。

“您想,我们是直接面对病人的,我们怎么会不赶快备药”,这位女院长说,他们已想尽办法。放开后,医院接到居民电话,问能不能像超市一样配送药,他们也答应了。中医康复科的医护们像外卖员一样全城跑,从早跑到半夜12点,每天送出几百副汤剂。

而在乡镇的基层医疗单位,就连最基本的退烧药也难以保障。过去3年,退烧药、止咳药、抗生素和抗病毒药长期被列为严格管控的“四类药品”,基层大多没储备,放开后再采购又已来不及。陕西汉中的一个乡就是如此,以“0”退烧药迎来感染潮。

那些有储备的,还要面临抢药、囤药潮,很多地方没有第一时间限制。安徽社区医院的医生记得,有天他开了6万块钱的退烧药和抗病毒药。几天后才接到指示:退烧药非发热门诊不许开。

也有一些地方能保证药品供应:山东微山县的一个乡、四川甘孜的一个乡、无锡某街道。这和各地的资源差异有关。比如山东有新华制药,是全国最大的布洛芬生产商。

湘西一个13000多人的乡,放开3天后,卫生院里退烧药就只剩7瓶布洛芬悬浮液,布洛芬颗粒只剩个位数。县里连温度计也买不到。一位护士说,放开前她自己都没抢到药,“如果之后小孩(3岁)烧到39度,我只能给物理降温,或者去求院长,能不能分给我4ml布洛芬”。

河南漯河舞阳县,一家7口(包括胃切了2/3的83岁老人和8个月的孩子)在网上求药,得到北京一位好心人捐的21粒布洛芬,结果因物流瘫痪,4天后药到时,全家一半人已“硬扛”退了烧。

一些乡镇用输液、打针替代退烧药。山东的一个村,近几日去卫生室打退烧针要排队1小时,每天打针的人数在两三百左右。村里总共才1000多人。

安徽那位县医院院长说:“这个病不推荐输液。一是对治疗没直接作用,二是增加了风险。我们这里很多猝死的病人,怀疑是心肌炎或心血管损失,这种情况不适合输太多液体。除非有病人呕吐腹泻严重,可以输一点。”

应对重症无支援

基层最缺:ICU床位、呼吸机

应对重症潮,县一级比大城市更缺资源,特别是ICU床位和呼吸机。外省医疗队在12月陆续来支援北京,基层却没有得到支援。

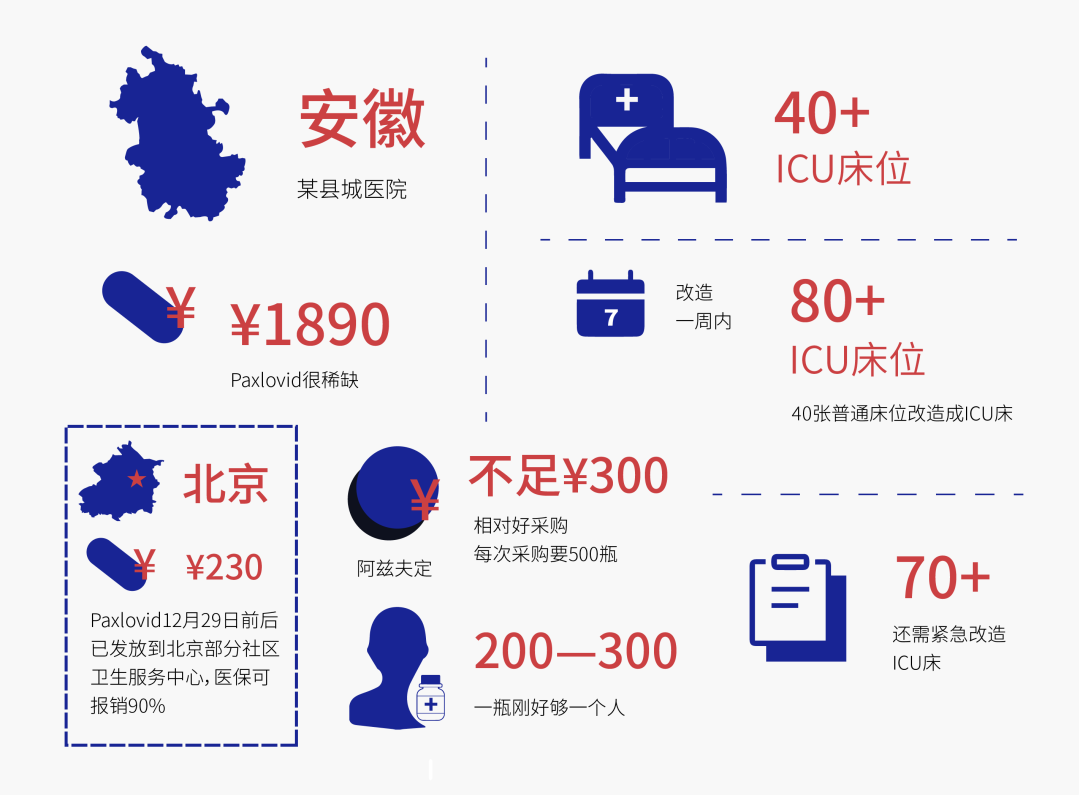

在安徽这家县级医院里,原本只有40多个ICU床位,面对重症患者激增,在一周内临时腾出40张普通床位,改造成基础版的ICU床。院长说,“电视里放的那种ICU,还有吊塔的,搞成要两三个月,我们来不及”。但80多张还不够,眼下又有70多张正紧急改造。

原则上,每台ICU床至少配一台呼吸机,如今还差一半。他们早在“二十条”颁布时就采购了,但货至今没到,厂家一直说产能有限。他们每天四处找厂家协调,一天调来五六台,物资增速和病人增速基本持平。

病人人数在上升,他们在评估后,把呼吸机优先给已经呼吸衰竭的病人。

如果之后还不够,院长说,他们能想到的应急手段是“捏皮球”——用面罩扣住患者口鼻,让一个护士徒手捏球囊供氧。这种操作很考验技术,风险也更大,因为球囊不像呼吸机能监测呼吸频率等参数,要靠医护自己把控手捏的快慢轻重,操作不当可能会影响抢救效果。

一些地方已经在如此应急了。据《知识分子》报道,一位浙江医生因挪不出呼吸机,捏了一晚上球囊。

住院病人诊治资源也紧张。截至12月27日,安徽这家医院内科近700张床位已全部收满,又腾出4个外科病区改造为呼吸科。外科医生经过培训也都当内科医生用,每个病区配一名呼吸科医生和一名临床药师,协助改造的科室管理病人。

治疗新冠的抗病毒药,他们前期用过奈玛特韦片/利托那韦片(Paxlovid),后来很难采购到。据了解,这种药在12月29日前后已发放到北京部分社区卫生服务中心,医保可报销90%,个人只需支付230元。但在这个县,Paxlovid很稀缺,且价格高达1890元。

他们改用了国产的阿兹夫定,在机理上和Paxlovid是同类药,疗效暂无法比对。阿兹夫定价格不到300块,相对好采购,但他们每次采购要500瓶,有时也只能给到200、300瓶。

各方面资源里,县城目前唯一不紧缺的是(仅指我们联系到的三个县/区):120——拨打无需排队,医院也都能接收。安徽县医院院长听合肥的同行讲,市里已经不行了,120拉一个病人跑一圈没医院能收,又把病人送回去了。

他猜测是因为小地方能外溢,病人可以去周边其他县、市、省。但他也想到,县域发展是很不平衡的。他所在的县有两家规模相仿的医院,能互相分流。但其他很多县人口更多,却只有一家医院。他无法想象它们的压力有多大。

据《知识分子》12月28日报道,河南东北部一个县医院,10张ICU病床已满负荷运转。农村的病人不断送来,但医院收不了,也转不上去,市里和省里的ICU也都收满了。

钱的危机

有的县医院已发不全工资

席卷全国的感染潮下,基层的医疗资金有多少呢?在有些地方,答案是零。

某县医院,不必说升级医疗设备,光发工资加维持正常运转,就只够三四个月。周边还有医院在借钱发工资。河北一些医院,工资已经发不全。

钱的危机一部分是因为,这3年,开支大大提高了。河北这家医院院长说,全市医院都垫了核酸检测的钱,财政在分阶段拨款,至今还欠一部分。安徽这家医院院长说,此外还有数次改建病房、买设备,很多是医院在负荷。

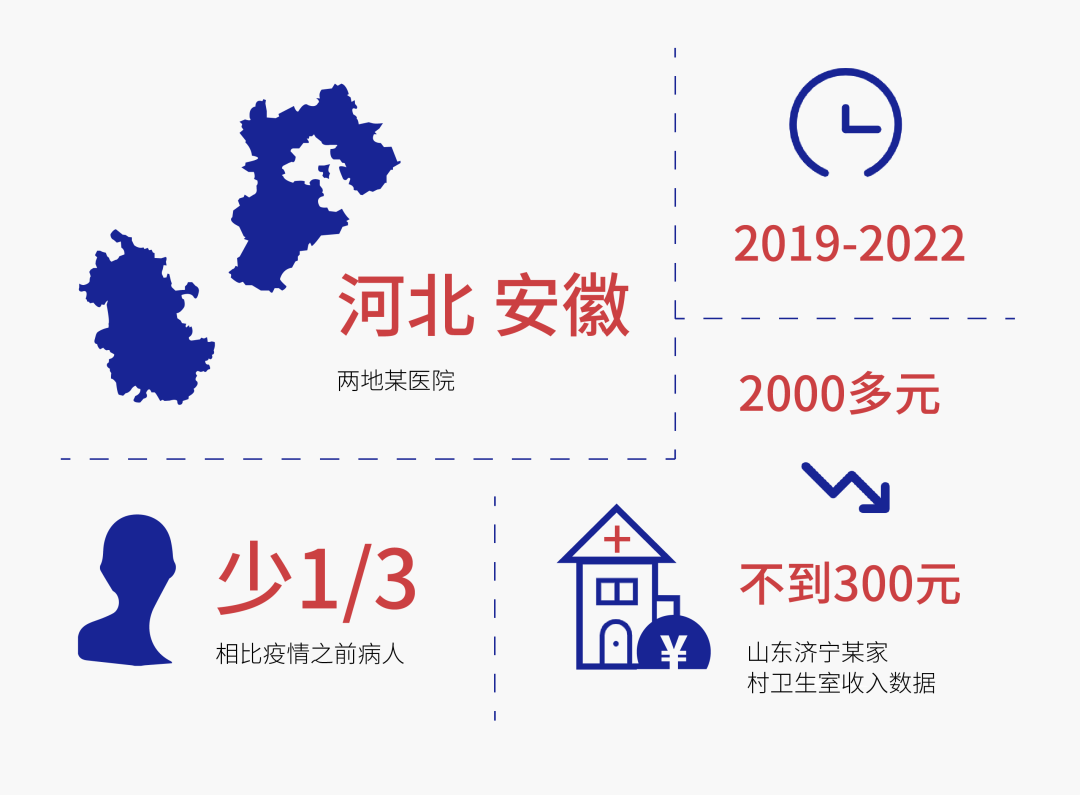

但同时,很多医疗单位收入在下降。河北和安徽的两家县医院,病人都比疫情前少了1/3。院长们觉得,是居家、防控一定程度上降低了一些病的发病率,同时,大家来医院更谨慎了。

乡镇卫生院和县社区医院,一方面忙于防疫,常常停诊,另一方面不允许接诊发热病人。山东济宁一位村医说,村里人已习惯“小病自己扛,大病直接去县医院”。这三年,村卫生室的月收入直接从2000多元跌至不到300元。

三年来我们没能做的:

疫苗第四针、基层医疗建设、正常的看病

上面讲到的很多问题,都指向一个关键词:时间。很多冲击本可以避免,但在一些地方,三年的时间被荒废了。

一位县医院院长提到了疫苗:多数人距离第三针已过了近一年,免疫效果降低。如果放开前普遍接种过第四针,就不会出现这么密集的感染,医护减员也会少一些。

人手、设备、技术,如果能提早建设,基层应对感染潮也会更从容。我们联系到的各地医护无一例外都表示:过去3年,占据他们大量时间、精力的是防控,而不是建设。

在乡镇卫生院和社区医院,过去3年,医护的主要工作从看病变成了核酸采集、封村站岗、流调、消杀,还有人被调去支援县里,临时当转运车司机。

汉中负责两个村的唯一村医,一个人要给两个村共1000多人做核酸,每周做两次。此外还会被叫去高速路卡点值班,一去一星期,村卫生室只能关门。

湘西一位乡卫生院护士,从4月初到放开前,每隔15天就要去隔离点封闭上班15天,如此在两个岗位间循环。隔离点人手不够,医护们负责消毒、送饭,甚至是搞卫生。在卫生院的15天里,出现1个密接就要封整个乡镇,她又要去守路口,一站8小时,每次站3天。

她是这个乡的肺结核管理、儿童健康管理等工作的唯一负责人。这3年,一大堆该建档的资料,至今没人建。

有关重症的信息不明

谣言、恐慌、混乱

当重症潮袭来,临床上出现大量肺炎病例,“白肺”(严重肺部感染)照片在网上流传。有传言称,目前国内仍有德尔塔毒株在流行。12月27日,中国疾控中心病毒病所所长否认了这一说法。

安徽这家县医院的院长从同行那儿听说北京有不少重症肺炎病例,一度很紧张。直到几天后,他看到自家医院的重症病人,大部分还是合并基础病的老年人,重症肺炎只占全部重症的5-10%,才略感心安。

在河北一家县医院,12月25日,呼吸科总共108个住院病人,还在加床,都是肺部炎症,不过大部分是轻症。能确定的是,这一轮肺炎的重症率和死亡率,还是远低于2020年的。

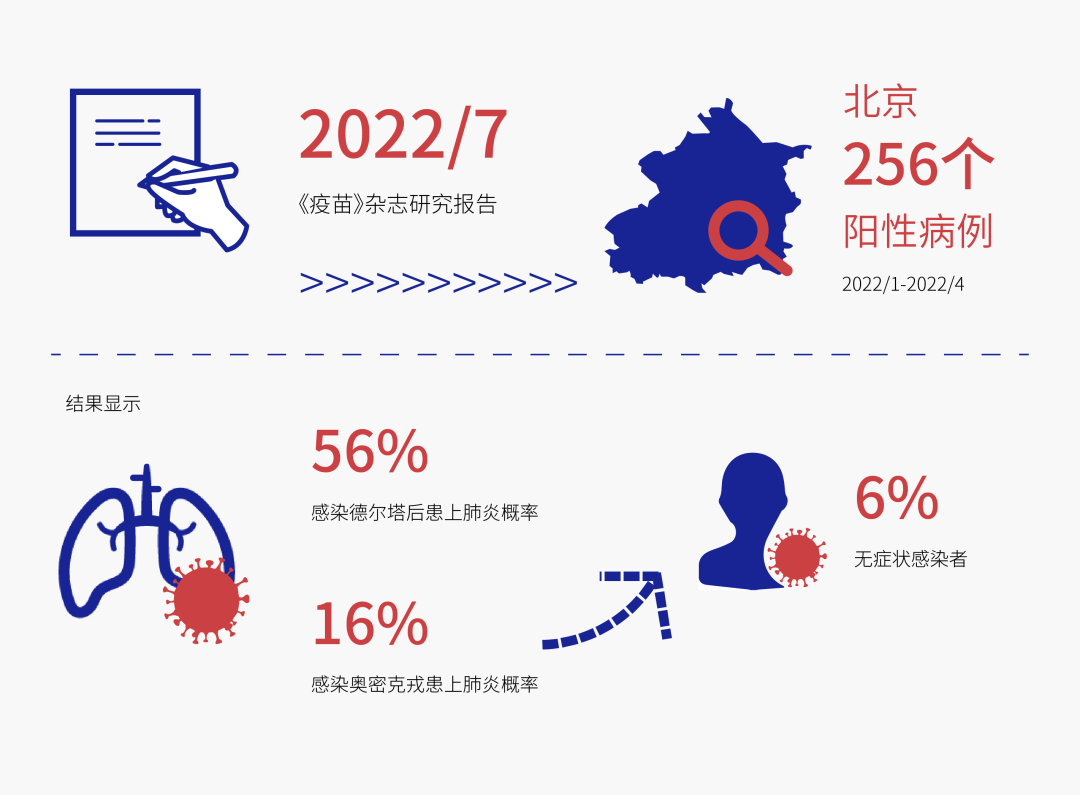

根据2022年7月发表在《疫苗》杂志上的一份研究报告,感染德尔塔后患上肺炎的概率是56%,而感染奥密克戎后,这个比例下降到16%。

因此,“毒性下降”一说没有错,但同时,16%乘以巨大的人口基数仍是一个庞大的数字。

长期以来,这个数字很少被提及。防控期,人们被告知形势严峻,特别是在基层,不少人对新冠还有强烈的“死亡恐惧”。放开后,人们又被告知奥密克戎只是一种上呼吸道疾病,“九成以上无症状”。很多人没有意识到,这是基于之前的大规模核酸更容易找出无症状感染者,很多人测出阳性时症状尚未出现。上述《疫苗》杂志的研究报告基于北京阳性患者数据,结果显示无症状感染者在奥密克戎感染者中仅占6%。

在河北那家县医院,医护们观察到,感染潮下人们的认知出现了两极分化:

一部分病人不在乎,延误就诊,最后出现了白肺;另有病人明明没事,烧到39度时却极度紧张,甚至一天看两次发热门诊。

“难判断”、“凭感觉”背后

缺失的数据和统计

这一轮感染潮,奥密克戎引发肺炎的实际比例是多少?暂时还没有答案。常态化核酸取消后,我们不知道全国感染者有多少,肺炎患者又有多少。

同样暂无数据的还有:全国重症患者人数、死亡率、重症患者中重症肺炎和合并其他基础病的比例、重症患者的疫苗接种情况。

12月23日,全国公布的新增确诊病例是4000多例,然而青岛当天公布的每日新增感染就达到近50万人。12月25日,国家卫健委发布公告:即日起,不再发布每日疫情信息,将由中国疾控中心发布相关疫情信息,供参考和研究使用。

在县城,安徽这位院长说现在主要是“摸着石头过河”。他看到大城市很多医院爆满、重症患者排不上队,担心自家医院也即将如此。几天后,看到自家没出现严重医疗挤兑,他感到侥幸,感觉小城市可能会好点。

他向上汇报后,领导说,是咱们的高峰还没到。他又感到困惑,“这个事我也搞不清了”。

同样搞不清的还有:近期明显升高的死亡数量和新冠感染是什么关系?12月26日前后,他感觉到急诊科、抢救室更忙了。一天的死亡人数、抢救量相当于平时的5倍多。

某县医院院长说,近几日他们接收的病人,不少是猝死。他们凭感觉认为,死亡和新冠之间有联系,但这联系暂时还说不清。

不知道自己得了什么病

也不知道为什么死去

放开后,在很多乡镇,就没有“诊断”一说了。

12月16日,国家发布《关于印发加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案的通知》,其中提到乡镇卫生院、村卫生室要按服务人口的15-20%人份动态储备抗原检测试剂盒。但在湘西一个乡、山东济宁一个乡、广西北海一个镇、河南漯河一个县,都没有抗原。

广西北海合浦县石康镇的一位居民说,他没见过抗原,“镇上95%的人恐怕都不知道抗原长什么样”。

山东济宁一位村医说,从前防疫时,他常给居家隔离人员送抗原。但在放开后,他觉得抗原没用了,“因为排队做核酸是免费的,抗原得自己花钱买,没必要浪费这个钱”。他都给村民当感冒治。

在湖南湘西一个乡,有两位老人在放开前一天查出核酸阳性,不久去世了。卫生院的护士说,除了参与防疫的医护,没人说他们是新冠。

老人去世后埋在山上。办过白事后,村里就出现很多“感冒的人”。“我们也不知道阳不阳,只知道他们感冒了,而且很多人感冒。”

12月27日,这位护士说,乡里又有四五位老人“感冒去世了”,没去过医院,死在了家中。

我们问:这几位老人是否会纳入统计并上报?

护士答:“是不是新冠,我们也不知道,没有统计什么。”

一个“好消息”

医护们期待着“重新开始”

第一波感染高峰过去,接诊量回落,医护们暂时松了一口气。第一批阳的医生都已返岗了,无锡一位社区医生显得乐观,“相信可以战胜疫情”。

“早就应该放开了,我们已经盼了很久了”,这位女医生说。刚刚过去的感染潮让她精疲力尽,但过去3年采核酸更辛苦,因为“我们学医是为看病,是要为病人解除痛苦的,现在毕竟是能发挥自己本身专长了”。

在山东济宁,住在乡卫生院的村医夫妇也盼着“重新开始”。

张医生从96年就在这个村做村医,住在这个卫生院,结婚后和妻子一起守着村民。防疫三年,他的卫生院月收入从2000元降到200多元,一家人生计主要靠鱼塘(年收入3万)。

2022年最后的半个月,他做回了全职医生,每天从早持续接诊到凌晨2点。截至12月25日,他说,全村1300多人还没有一例死亡,所有乡亲们都安全。

参考资料:

J. Li, R. Song, Z. Yuan, Z. Xu, L. Suo, Q. Wang, et al. (2022, Protective Effect of Inactivated COVID-19 Vaccines against Progression of SARS-CoV-2 Omicron and Delta Variant Infections to Pneumonia in Beijing, China, in 2022. Vaccines 10(8).

《多地ICU告急,大白肺再现,奥密克戎的重症风险被低估了吗?》,苏惟楚、宋安娜,知识分子,2022.12