我的许多邻居都被拘禁,理由是用手机收听伊斯兰教讯息,或者分享一些被扫描机认定为『分裂主义』的报导。大部分被拘禁的年轻人,都是因为透过手机参加宗教集会、祈祷、收听讯息而遭殃。我母亲说,这是一场『电话灾难』(telepon balasi)。

凯赛尔(Qeyser)生平第一次看到「电话」是在二○○五年,十五岁的时候。他的村子裡是先出现行动通讯,之后才有固网电话,这种情形在开发中国家相当常见。「我看到的第一具电话,是村合作社副书记拿的折叠式手机,」凯赛尔回忆,「功能其实很简单,但在我看来却相当複杂,有很多数字和字母。我心想:『他怎麽能边打电话边写字?』」那个时刻烙印在凯赛尔的记忆中,也代表「未来」正降临维吾尔族的村庄。他和别的孩子与青少年,跟着那名副书记四处寻找手机讯号,「不管电话的另一端是什麽人,他都会大声讲话,刻意炫耀他有手机。就像变魔术一样,他会打开免持听筒功能,然后我们会一窝蜂开始大声嚷嚷,对电话另一端远方的某某人讲话。」

二○○七年,村子裡架设了固网电话线路,花得起钱的人会安装「室内电话」,对想要借用的邻居收费。「许多人利用室内电话赚钱,」凯赛尔还记得,「他们对使用者收费,一分钟人民币一角,五分钟五角。那个年代很有意思,如果你到朋友家玩,对方家裡有电话,我们会拿起听筒,凑近耳朵倾听。我们会假装自己是生意人,煞有介事地拨号、通话,乐在其中。」

二○○八年,村子裡有了提供基本服务的行动通讯基地台,包括凯赛尔的家人在内,许多人都买了功能阳春的诺基亚(Nokia)手机。当时的手机只能通话,无法上网。凯赛尔回忆,「没有人听过打字写简讯这回事,大部分人不知道如何收发讯息或图片,这种情形到二○一○年3G通讯出现之后才改变。」

凯赛尔到乌鲁木齐上大学时,才在一家烟雾瀰漫的网咖首次接触到社群媒体。网咖裡有一整排方方正正的桌上型电脑,他看着萤幕,进入即时通讯平台「QQ」的世界,开始建立自己的网路身分。QQ模彷MySpace与脸书(Facebook)的部分功能,是第一个让中国网民尝试社群网路联结的平台。「每个人都想建立一个首页,让全世界知道自己是什麽样的人。」凯赛尔回忆,「我们挑选了一大堆美丽的人物与地方照片,来代表我们的希望与梦想。」在乌鲁木齐,许多维吾尔族年轻人沉浸在这些通宵营业的网咖,玩电脑游戏,流连在QQ的聊天室。但是当时电脑还不普及,只有少数外来人口与都市居民开始摸索互联网。当时维吾尔语的阿拉伯文打字软体还在开发中,只有少数维吾尔人受过键盘打字训练,因此网际网路与它带来的知识世界,对维吾尔人而言仍是可望不可及,或者必须经过普通话的语言过滤。

二○○九年晚春,QQ与另一个彷效脸书的中国应用程式「人人」流传着维吾尔族工人被私刑杀害的模煳图片、影片与文字讯息。事件发生在中国东部(译按:广东韶关),受害者被送到当地一家工厂工作,那是中国政府实施的一项劳动力转移计画。攻击事件在方兴未艾的维吾尔族网路世界引发高度关注,尽管持续的时间并不长。维吾尔人涌入网咖,观看相关影片,热烈讨论为什麽政府对事件不闻不问。学生发起示威游行,挥舞中国国旗,要求当局逮捕影片中杀害数名维吾尔人、殴打数十位族人的汉人。警察对示威者开火,引发蔓延整个城市的暴动。短短两天之内,外来的维吾尔族活活打死一百叁十多名汉人。第叁天,武警与军人进驻城市,外来的汉人活活打死数十名维吾尔人,警方冷眼旁观,双方以菜刀、从人行道撬起来的砖块、削尖的棍棒进行肉搏。到了晚上,目击者听到警方用自动武器开火的声音,在维吾尔族聚居地区的街道上回响。

接下来的几个星期,警方逮捕数千名维吾尔人,指控他们参与暴动。地方政府关闭整个新疆地区的网路服务。之后的九个多月,新疆地区的通讯受到严格限制,网路服务到二○一○年中才恢复正常。现在,新的3G网路让整个地区数百万乡村维吾尔人得以上线,中国製造的廉价手机设计相当直观,没受过什麽科技训练的农民也可以上网寻寻觅觅、相互沟通。

腾讯(Tencent)公司专为智慧型手机开发的新应用程式「微信」(WeChat),大幅加速维吾尔族数位化的过程。微信结合了WhatsApp与推特(Twitter)的部分功能,后来成为全世界使用最广泛的社群平台之一,目前用户大约十二亿人。到了二○○九年,脸书、推特与所有来自外国的社群平台都被中国政府封锁,因此维吾尔族网民的线上通讯集中使用微信。微信让用户传送自己录製的语音备忘录,也帮助维吾尔人解决了维吾尔语键盘使用不便、欠缺打字训练等问题。短短两叁年之间,数百万维吾尔人买了智慧型手机,每天使用应用程式来经营朋友圈。他们也发现,微信的语音备忘录功能让他们在以维吾尔语聊天时,可以多多少少避开中国政府的检查。

维吾尔族、哈萨克族与回族民众也开始在微信的论坛上讨论宗教与文化知识、政治事件,以及本地之外的经济机会。短短几年之间,线上的伊斯兰教师——有些在新疆,有些在土耳其、乌兹别克等地——对维吾尔人微信世界的影响力大增。这些教师主要是探讨伊斯兰虔信,描述什麽样的行为才符合清真法则,从信徒穿衣服到祈祷该怎麽做。两位学者瑞雪.哈里斯(Rachel Harris)与艾济之.伊萨(Aziz Isa)指出,透过智慧型手机学习伊斯兰教义的人,绝大部分只是对如何做一个当代的穆斯林感兴趣,而且觉得接受政府检查与管理的清真寺无法提供协助。

跟凯赛尔岁数差不多、年轻的维吾尔族外来人口会使用微信寻找经济机会,追踪伊斯坦堡盖齐公园(Gezi Park)的示威抗议(译按:二○一叁年五月土耳其一场由都市计画引发的反政府社会运动),加入伊斯兰虔信运动。虽然许多维吾尔青年很难在城市找到稳定的工作,但微信提供一个社群网络,让他们找到自己的社会角色。使用微信的语音备忘录功能不需要什麽电脑技能,电信资费又还算便宜,智慧型手机因此开始影响他们日常生活的基本结构。他们原本并不知道,新疆各地零星发生的暴力攻击与示威抗议,会被放在恐伊斯兰情结的透镜之下解读,被视为宗教虔信运动的发展结果。当时我和许多维吾尔青年谈过,他们并没有意识到自己能够在网路上享有的相对自由,原因是中国政府与科技业者还无法充分掌握维吾尔语的语音与文字内容,而不是他们被容许较大的自主性。

反恐人民战争

中国政府当局和许许多多非穆斯林民众,对维吾尔族的数位化现象另眼相看。他们认为维吾尔族宗教信仰从外观到行为的改变——例如年轻人开始蓄鬚、每天祈祷五次——是整个族群「极端化」的征兆。政府当局开始将暴力事件——例如发生在中国西南部昆明的自杀式攻击——视为「中国的九一一事件」,官员还告诉我那是一种「塔利班化」(Talibanization)的过程(译按:塔利班是阿富汗极端保守的伊斯兰教组织,执政后与中国关係友好)。同样的道理,媒体关于「伊斯兰国」崛起的报导让地方官员充满威胁感。对此,中国当局的回应是发动所谓的「反恐人民战争」,开始运用强调大规模情资蒐集的「反叛乱」(counterinsurgency)技术与军事手段,7来对待维吾尔族、哈萨克族与回族,认定这些族群是恐怖分子的渊薮。

中国政府当局发布一份清单,列举七十五种伊斯兰极端主义的征兆。持有宗教内容的数位档桉、使用VPN、安装二○一四年被脸书收购的加密社群媒体平台WhatsApp ……都被视为「预备犯罪」,当事人可能因此遭到拘禁。由于WhatsApp是哈萨克与土耳其最普及的应用程式,因此中国当局认定使用WhatsApp的维吾尔人意图接触穆斯林世界,并且避开中国互联网的检查与监控机制。中国政府原本没有能力来侦测谁使用了WhatsApp之类的科技,因此许多维吾尔人与哈萨克人就算知道禁令,也认为那只是说说而已,就像其他许多发布后从未执行的法规。然而,随着「人民战争」动员起来,政府当局开始将网路空间的执法工作外包给民间公司。

在几篇广为流传的新闻报导中,中国零售业钜子阿里巴巴(Alibaba)讨论它在对抗本土「恐怖主义」威胁上的新角色,如何对电话、交通、购物、约会、电邮、聊天纪录、影像、语言与声纹(voiceprint)侦测进行演算法分析。阿里巴巴在人脸识别技术大厂旷视科技(Megvii)创业之初就进行投资,本书最后一章将讨论这家公司的兴起。阿里巴巴和语音识别技术公司科大讯飞(iFLYTEK)——后者是数位鑑识公司美亚柏科与烽火通信的主要合作伙伴——都提到,它们在西方世界的对等业者如亚马逊与谷歌,也都参与美国版的反恐行动,对美国穆斯林公民进行监控。阿里巴巴和科大讯飞还表示,对于打击中国的本土穆斯林恐怖主义,现在它们应该扮演类似的积极角色。

中国科技业者利用自己参与「金盾工程」计画的经验;那是一项中国公安部——相当于美国的中央情报局(CIA)——在九一一事件之后建立、以情报为主的警政工作计画。但是中国科技业者也借镜史诺登(Edward Snowden)揭露的美国政府「稜镜」(PRISM)大规模资料分析计画——从美国与世界各地的社群媒体蒐罗资料并进行评估,用以建立监控名单。中国科技业者也会对几家美国政府承包商的技术进行调整,以便在中国西北的新疆地区运用;资料分析公司帕兰提尔(Palantir)就是其中之一,它蒐集并分析社群媒体资料,对民众进行实时监控。

中国经济转向国营与民营合作的大趋势,也让科技业者受惠;比起倚赖继承毛泽东主义的国营企业模式,一般认为这种合作更能够因应经济与政治的挑战。当反恐人民战争方兴未艾,中国科技业者向中央与地区政府提出各种监控「解决方桉」。到二○一七年的时候,中国政府对与民营企业的合作已投资超过二兆六千亿美元,遍及全国各地的基础设施计画。据估计,中国安全防范行业(安全技术产业)的产值已接近一千亿美元,半数以上的业者专攻国内安全工程计画。

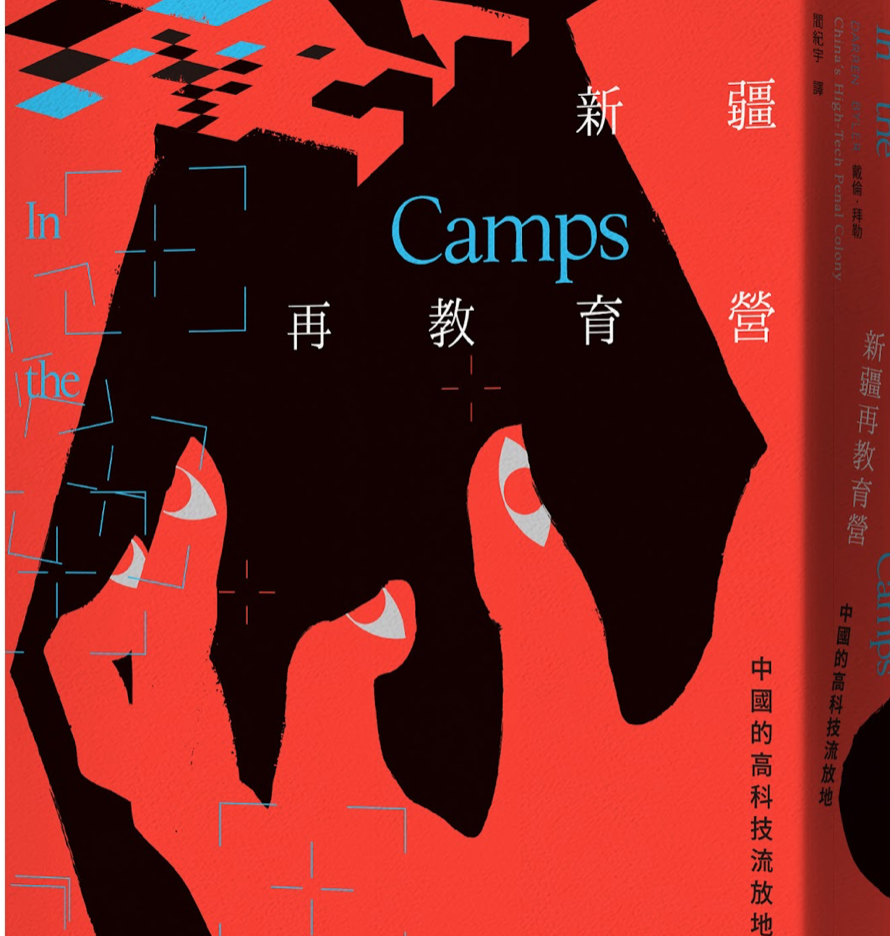

在新疆,政府对民营企业发出六百五十亿美元的基础设施合约,政府单位本身的预算更高达一千六百亿美元,比二○一六年增加了五○%。这些新投资让新疆成为中国接受政府投资最多的地区。虽然一部分投资与安全事务无关,但政府支出在新疆的重点项目仍是兴建拘禁设施与相关基础设施。政府承包商也运用相关经费,为地区监控系统与穆斯林「再教育」计画开发新工具。尽管政府在二○一七年底冻结一部分计画的经费,然而到了二○一八年,新疆安全与资讯科技的市场成长到八十亿美元,近一千四百家民营企业争取有厚利可图的合约。

中国经济体系中,公共服务发包给民营企业的普遍现象,为科技业催生出一种市场结构;尤其是人工智能(人工智慧)产业,公司的成长主要倚赖国家推动的基础设施计画,这些计画运用科技来达成政治目的。贝拉加(Martin Beraja)、杨大卫(David Y. Yang)与尤特曼(Noam Yuchtman)的一项大规模研究,探讨公共警政如何运用民间科技,结果显示那些专攻影像与人脸识别的电脑视觉(computer-vision)公司,其成功的先决条件是国家资本对于资料密集型(data-intensive)科技的投资。这项研究「比较两类公司软体产製的增长幅度,一类拿到资料丰富的公共安全合约,另一类拿到资料稀少的合约;结果显示,取得政府资料与软体产製增幅有因果关係」。前述市场结构的经济效应也因此显现。究极而言,叁位学者证明中国科技业深受两项因素影响:用于监控计画(尤其是新疆)的国家资本,中国各地以及新丝路(New Silk Road)不断建设的监控系统。正因如此,中国科技业者的人脸识别技术能够超越欧洲与北美洲的许多同业。

检查站

随着这些系统一一就位,反恐人民战争也日渐升高。刚开始的时候,相关行动要倚赖网民,他们愿意告发其他网路使用者的网路犯罪行为。只要被告发者的「极端主义、恐怖主义或分裂主义」网路行为遭公安采用,地方政府就会发给告发者人民币二百至五百元不等的奖金。后来当局僱用资料警察针对特定目标进行检查,这种「人对人」的公民执法仍然持续。

对于像凯赛尔这样的维吾尔青年,「人民战争」似乎不关他的事。他使用网路科技愈来愈得心应手,面前的世界从来不曾如此开阔。社群媒体让他得以营造出成熟世故的都市人形象,并且开始影响他周遭的世界。「那时我热爱微信,」凯赛尔回想,「你可以见证别人的『时刻』,加入一群人聊天。你可以传送视频,与任何地方的任何人进行视讯通话,只要他们也在线上。」他使用南韩LG的手机,月费人民币二百元,远高于他每个月吃饭穿衣的支出。他加入微信的短视频论坛学习,开始发布自己製作的短视频。他最受欢迎的作品被疯传,观看人次高达八十万。对于自己在维吾尔族世界的社会角色,凯赛尔和许多同胞青年一样,将微信视为不可或缺的一部分。

凯赛尔会发布一些政治性的内容,有可能因此惹上麻烦。身为学生,学校主管对他盯得很紧,他不敢用手机研读伊斯兰,「我从来不在微信上研读《古兰经》,但是我知道老家村子裡有许多人这麽做,」他回忆,「许多人也会用手机下载、分享伊斯兰教诲(tabligh)。我自己会用别人的电脑看一些与维吾尔人政治有关的影片,有时候我们还会透过密码上YouTube。我们不知道这麽做很危险,凡走过必留下痕迹。我们只是想看维吾尔人的新闻,或者土耳其的电视节目,或者不是中国政府写的维吾尔歷史。」

二○一四年秋天,凯赛尔学校的主管召集全体学生,要求他们交出手机。凯赛尔曾经在微信上分享一篇关于伊力哈木.土赫提(Ilham Tohti)的新闻报导;这位维吾尔族知识分子因为发表政策建议、批判中国对维吾尔人家园的殖民,因此被判处无期徒刑。凯赛尔害怕极了。「我假装镇定,但是心脏扑通扑通地跳。幸运的是,检查我微信帐号的老师马马虎虎。然而我的一位朋友就被抓走了,有人传给他二○○九年示威抗议的相关资料,他没有删除。他在拘禁中心待了九个月,被殴打、被刑求。当局迫使他承认他们列出的所有罪状。我想他因为有这个纪录,现在应该是被关在某个营区。」

我在二○一五年造访凯赛尔的村庄,当地公安要求我将手机解锁,让他们检查内容。他们搜索我的照片与微信帐号,但似乎不知道如何检查我的WhatsApp或者脸书应用程式。他们似乎也没有注意到,我的手机装设了VPN。他们忙了几分钟,把手机还给我,相信我是一个研究人员,持有效护照签证住在新疆。

到了二○一六年,当局对手机的检查更上层楼,「公安会命令我们走下巴士,」凯赛尔告诉我,「有新疆居留证明的人到检查站前面排队,一一接受脸部扫描。然后公安会要我们交出手机,插上一部扫描机。」

凯赛尔说他第一次遇到这种检查的时候,谎称手机已经完全没电,公安没有进一步追查就让他通关,原因也许是他看起来就像个成熟、没什麽宗教气息的大学生。「有朋友告诉我,手机中的档桉就算老早就删除,他们还是查得出来。」凯赛尔只要知道自己避不开检查站,出门就不会带手机。他买了一支新iPhone,因为听说扫描工具很难破解iPhone。后来所有维吾尔人被迫将护照交给当局「保管」,像周月明这样的「恐怖分子预备犯」遭到大规模拘禁;在那之前几个月,我开始协助凯赛尔做好计画离开中国。

平安抵达北美洲之后,凯赛尔得知他的兄弟和数十名亲戚都被送进新营区,「我的许多邻居都被拘禁,理由是用手机收听伊斯兰教讯息,或者分享一些被扫描机认定为『分裂主义』的报导。大部分被拘禁的年轻人,都是因为透过手机参加宗教集会、祈祷、收听讯息而遭殃。我母亲说,这是一场『电话灾难』(telepon balasi)。」