编者按:白纸运动的能量是否被延续?转移到了哪里?这是端传媒“白纸周年”专题关注的核心问题。我们推出系列报导,关注行动者在被恐惧裹挟中如何艰难前行;关注白纸能量转移到海外后的具体困境;关注运动留给中国大陆行动者的巨大创伤;以及,海内外的白纸亲历者们想说给你们听的话。

在很长一段时间里,艾歌害怕敲门声,害怕陌生来电,即使如今已身处海外,听到游行喊口号、看到游行中警车灯光晃过来,她仍会全身发抖、心跳加快。恐惧是如此日常、具体、随处可见,催生出或战或逃的应激反应。柏莉总会随手攥住一串钥匙,手指穿过钥匙扣,在脑中模拟遇到突发危险时、一拳击中施暴者太阳穴的画面。顺财则试图“洗白”自己,在朋友圈转发港区国安法的讲座,她想“做个好人”。

一年前的白纸抗议,让他们在恐惧中向前迈出一步,但紧随而来的是更猛烈的打击——被捕、被连夜审问、被拘留、被扣上“寻衅滋事”的罪名。一些人在接下来的几个月里反覆被问话;一些人被送回户籍所在地,不允许离开;还有一些人在关押四个月后取保候审。

沟通变成一件很可怕的事,无论是和他人还是和这个世界。在微信里询问一个朋友是否安全,是很不安全的行为。沉默安抚了恐惧,也切断了人与人的连结。被警察没收又退还到自己手中的电脑和手机,好像内置了一双监视的眼睛,盯得人喘不过气。获释后的几个月,艾歌不敢联络朋友,不敢翻墙,不敢搜索新闻。

在广州和上海,街上巡逻的警车比以往频密,地铁里检查手机的警察也变多了。每每遇到,宝荣都会加速绕着走,并在心里默诵警察不可随便查看公民手机的法律条文。获释后,羊艮将手机从静音调整为铃声模式,以防错过有关部门的电话。她想,要是漏了接听,警察找上房东或父母,可就更麻烦了。每当警车从身边呼啸而过,羊艮脑海中就会出现去年自己被警察拉走的画面——这一情形,也发生在艾歌和她的朋友们身上。

疫病感染高峰随着那个冬天的终结逐渐回落,有关白纸的记忆——与无人统计的感染病逝者一样,陷入失语。但恐惧留了下来。事实上,恐惧从未消失,它潜伏在每一个亲历者、见证者的身上,不时发作。恐惧成为他们共同面对的课题,连结了彼此的经历和感受。一些人尝试回答这样一个问题:我们可以做些什么,来抵制恐惧?

我们都曾被恐惧击倒

恐惧穿墙而来。

3月,海外独立杂志《莽莽》的几位成员暴露在危险中——有人受到有关部门施压,被要求停止活动、透露成员信息,也有成员的家人被骚扰,被询问孩子是否参加反华活动。

2022年末在欧洲掀起的抗议浪潮,始于10月的北京四通桥事件。一些海外留学生组织了柏林集会,结束后,几位参与者决定做一本中文杂志。11月12日,《莽莽》初创团队成立。

《莽莽》的创刊介绍中写到,这是一本不受审查的中文独立杂志,“书写大离散时代中的行动、连结和历史”,“令华语创作在审查的高墙之外野蛮生长”。

随后到来的白纸运动成为第一期主题,这群书写白纸的人很快遭受到来自官方的压力。据创刊成员傅梓说,到今年10月,在德国被国安找过的至少有8人,其中也包括和杂志无关的人士。傅梓20多岁,两年前来到欧洲留学。

几乎是一夜之间,《莽莽》的工作群组全数解散。

“当时就想缩起来。”傅梓把两三年来积累的海外群组资源全部切断。

由于不知道有多少成员的信息被掌握,所有人都陷入未知的恐惧。很快,有人退出、切割,或再无法联络。《莽莽》初创成员尤加去探望其他成员,“我清清楚楚看到焦虑,愁眉苦脸”。大家都在担心:未来还能回国么?家人会不会被找?

尤加想起杂志第一期出炉时,成员们带着杂志、搭地铁去聚会的地方。在途中,尤加想要一本看看,一位成员把杂志抱在胸前、如视珍宝,说抵达酒吧后大家再一起看。“没想到过了两个月,这位成员就『半死不活』,没有力气了,就因为这个恐惧。”尤加说。他20多岁,在欧洲留学。

信任感正从日常生活中流失。和朋友聊正事,尤加总是将手机开启飞行模式,把微信从后台关掉——万一会被监听呢?去到其他国家,手机上蹦出陌生来电,虽然心里知道那大概率是诈骗电话,仍会想像那是公权力的触手。倘若在外地留宿,传来预期之外的敲门声,亦会让尤加胆战心惊。

傅梓在恐惧中感受到孤独。身边的外国同学每天快乐地喝酒、玩乐、积极讨论问题,他却忧心安全。“每天活得很抽离,好像夹在欧洲和中国之间某个不知名的地方。两边都在施压,把我挤在中间。”

“我们好像变成了一个敏感词。”尤加说。恐惧一度溢出,传染到其他社群的海外行动者。一些社群原本有定期的线下聚会,也因《莽莽》的安全事件取消。

白纸运动促使政治站队变得大胆而公开,大家在看到彼此的同时,亦加剧了恐惧和警觉。缺乏安全感的交流,也难以在人与人之间建立真实的连结。身处美国的行动者胖丁说,以前大家参加活动还愿意添加彼此的微信,现在都用 Signal、Telegram 或 Whatsapp 等相对更安全的社交软件。线上群组中,也更倾向使用匿名。胖丁在海外参与运动已有四五年,关注女权、种族、社会动员等议题。四通桥事件后,纽约在地组织“不粉红”成立,胖丁加入其中做志愿者。

“我不觉得在海外就安全,家人还在国内。我知道他们(政权)会做什么,如果暴露了,一定会牵连到家人。”航星20多岁,正在日本留学。曾将政权视为“慈祥的父亲”的她,少时使用母亲的VPN翻墙出去,了解到六四的历史:“原来慈父不仅家暴、还会撒谎。”

刚到日本时,她不信任身边所有中国人,甚至假设所有人都和秘密警察有关系,自己随时可能被举报。“秘密警察算是我最大的恐惧。我不知道话说到什么份上是不可以的,不知道在哪里说有可能会被听见。”

为了参加在日华人组织的白纸运动,航星做足了伪装。除了口罩,她也戴上帽子包住染成亮蓝色的头发,连耳朵也不落下,并专门购入优衣库当季热销衣装——穿得愈普通愈安心。背上日常使用的背包时,航星也会取下挂饰、徽章。2022年参加港人在日本举办的六四集会时,航星甚至戴了两层口罩,因为担心现场有冲突,会被人扯下口罩。

恐惧是“鸡生蛋、蛋生鸡”。“特别是在简中媒体上,过度渲染海外游行的冲突、抗议者的暴力破坏。让大家害怕暴乱、肢体冲突、警察抓人等,也就降低了出去参加身边事情的动力。”胖丁观察到,这种恐惧被一定程度放大,有参与者要求组织者创造一个绝对的安全空间,比如英国的女权脱口秀要求“全女环境”。

港区国安法落地后,顺财认定,在政府时常担忧“剿匪不力”的“新香港”,做行动要建立比“打压已相对制度化”的大陆更严格的自我保护,比如,保持匿名和使用安全的手机软件。顺财也在日常人际关系中练习区分人——哪些人不会举报我?哪些人的安全措施做得够好?

“2019年之后,大家都知道安全水平线大概在什么地方。又经过2020年,看了那么多的case(法庭案件),知道怎么去做区分。”顺财20岁出头,她一度以为自己能踩住安全线。

但这套区分系统被现实击得粉碎。年中,在港大陆学生曾雨璇被控煽动罪。曾雨璇2022年来港后参加白纸运动,又于2023年1月和6月两次被捕,第一次涉及悼念2021年“七一刺警案”的涉案者梁健辉,被保释后,又因试图于六四前夕进行纪念活动再度被捕。曾雨璇认罪后被判刑6个月,是第一位被判“煽动罪”罪成的港漂。她刑满后被香港政府遣返中国,随后音讯全无。

曾雨璇案披露的证据包括:她与八九民运人士、传媒记者、朋友等人的对话记录,以及手机备忘录写下的注意事项和紧急联络人等。相关证据被法官接纳,写入判词。

旁听曾雨璇案后,顺财的恐惧被推至最高点:“感觉距离很近。好像你和朋友之间的聊天就可以被定罪。”她开始失眠,脾气变得暴躁,“无差别攻击”亲近的人,有一两次甚至在公共场合崩溃大哭。顺财忍不住想洗白自己,把国安法讲座转发到微信朋友圈,清理社交媒体帐号里的行动相片,退出活动群组。

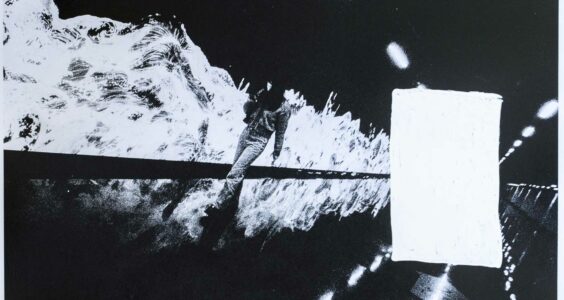

白纸后,在人人自危的恐惧下,海内外社群活动减少,联系也变淡了。傅梓有时觉得,“我们在社会浪潮之下,曾经有无数人站在身边,像海浪一样裹挟着冲向体制高墙。现在浪潮退下去了,我们留在沙滩上,进也不是,退也不是,好像被抛下了。”

共存

精神最紧绷的时期,羊艮依然在社交媒体转发公共议题,发完又很害怕。她自嘲“胆小又觉得要发声,发完就害怕,不发又做不到”。

傅梓也发现,局势根本不允许自己缩起来。“因为身边朋友一个个被找到。我们需要收集情况,我就承担收集风险、了解具体情况的工作。”

他“受够了活在恐惧中”,并做了最坏的打算——政治庇护。傅梓仔细研究所在地的政治避难法律、程序运作,还跑去难民营了解生活,评估自己是否有能力踏上这条路。“基于安全考虑,必要的时候要下决心,另一方面还是有很多牵扯、顾虑, 要完全和中国切断联系还蛮遗憾的。”

但不管怎么说,下定决心这个动作给了他勇气。

“你把那个东西(恐惧)想像得比你还大,你觉得它伤害你,你解除了那个误会,或把自己变强大,恐惧会消失。”柏莉曾是一名社会新闻记者,在北京工作数年,参加了在北京的白纸运动。

庞大的恐惧被拆解为细小的、可应对的解方。航星为自己打造了两个身份,普通大学生和在日活动家。大多数人认识的航星,是一位大学生,过着上学、吃吃喝喝、与教授吵架的生活。在日活动家则会组织活动,运营女权相关的 Instagram 帐号,在线下办展览。航星有意识地避免合照,以防两个身份在社交媒体上相遇。

傅梓也有控制恐惧的方式。例如建立一套信任判断的标准,“看大家做的事情,哪个刑期更重。如果刑期差不多,那就可以有信任的基础。”在向不熟悉的人介绍自己时,他会优先展示不那么敏感的身分,例如先介绍自己是读者、或者向对方介绍某个平台;如果对方也是参与者,傅梓会考虑用行动者的身份介绍自己。

“你不踩线怎么知道线在哪呢?”在香港参加过白纸运动的小钱认为,红线是测出来的。“比如你看新闻和做行动就会知道,六四悼念是不行的,但是目前来看做女性(行动)还可以。”

一度徘徊在解体边缘的《莽莽》决定继续走下去。大家转移了工作平台,更加注重信息安全,日常采取信息“阅后即焚”的形式。

“我们自己也很感慨,分明是做文字的,但信息只能存在一天,24小时后就会准时删除。”傅梓说。

被恐惧缠身数月后,改变发生在六月。傅梓在英国参加六四纪念,现场不同社群的行动者们向傅梓夸赞杂志办得不错。他感受到还能在不同国家、社群之间做更多横向连结,“重新找回未来行动的可能性”。

在连结中,恐惧衍生的孤独会被切断。随着与更多NGO行动者接触,傅梓了解到伊朗、阿富汗、俄罗斯的行动者也有相似处境,孤立感随之减少。有一次,他和班上伊朗同学聊起安全问题,伊朗同学耸耸肩表示理解,然后缓缓从怀里掏出两个手机。傅梓很惊讶,也从怀里掏出两部手机。两人打开手机,都开着VPN,一人在A国、一人在B国(注:均不是所在国),二人相视苦笑。

顺财认为,与恐惧共存是一个不断学习的过程。白纸过后,吸纳和维系社群成为面对恐惧的缓冲地带。例如,小范围做一些“人畜无害”的事,看电影、骑车、爬山。在这些不敏感的活动中,或许能发现聊得来的可靠朋友。通过建立和维系社群,打开新的窗口,也能从中了解更多本地议题。“很多“正常”的途径(游行、集会)无法实现,个人的表达力量也很小,所以不得不去通过一个『社群』的方式做一些事情。”顺财说。

这个秋天,为了接触到更多真实的人,《莽莽》举办了第一次线下分享会。在确定做线下活动前,尤加花了些时间了解和认识当地社群,心里有底后,才敢发布活动信息,“也没法100%感到安心,发布信息的群里有许多人不认识。”为了控制风险,尤加拒绝参与者空降活动现场,必须提前报名。

不过,恐惧仍会在不经意中现身。活动前,尤加忙碌于准备分享内容,在现场接触到读者,也一度让他将担忧抛至脑后。但中途出现了小插曲——一位走错门的人士突然开门、探进身子,尤加赶紧叫停线上成员的分享,气氛一度凝滞。后来经过交涉,才知道对方不是秘密警察,仅是一位找错地方的路人。

在上海,让羊艮紧张的警车巡逻已成了一种常态,她发现自己没有那么害怕了。“你每次出门都可能会遇到,从恐惧慢慢变成习以为常。”

因端传媒为付费网站,故不提供全文转载,如需阅读全文,请点击此处前往端传媒网站购买会员后阅读