编者按:《CDT报告汇》栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样,包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。

中国数字时代本周推荐媒体:

华语自由创作社区大声(大聲- Dasheng):“我们致力于构建自由、有尊严的华语精神生活。由资深新闻工作者和专业人士组成的团队,凝集数百个跨越地域的创作者,通过新闻策展、采访编辑和深度访谈,以及一站式无审查的图书、影视和资讯共享社群,维护体面与美的华语文化圈层。要联结,也要大声。”

吴仁华本期精选:

我2015年还有2016年,连续在全美的德州扑克比赛的一个项目当中得冠军,所以我有两个大奖杯。

我就特意要去搜寻新六所说是什么地方。一查,包括李鹏总理在内的一个高级住宅区。

106号坦克的二炮手叫吴彦辉。因为我过去透露过,现在说没问题了。在很多年当中我不说这个人,因为我想保留一个悄悄地托可靠朋友去试下采访他(的可能性)。

徐勤先将军看病被撤职了。代军长这些人,包括留下来的政委、参谋长,一直到师团一些指挥官,为了洗脱自己,想要其他的戒严部队表现得更好,杀人要更狠。

一场政治运动,灾难性的运动不仅得有受害者的记录,一定也要有加害者的记录。只要有加害者和受害者的两份记录,这个事件的记录才是基本合格的。

编者注:华语自由创作社区大声(大聲- Dasheng)已授权中国数字时代全文转载。

吴薇:然后,就要问您一个我一直想问的问题,当然您书里也讲过,您现在再具体讲一下。就是刚才您反复说到的核查、不断地核实、不断地收集信息、收集证据,但这个是非常非常难的。因为可能现在很多年轻人不知道,已经想当然地认为随便我们搜索一下,在互联网上Google一下什么,你们当时是没有任何信息的。所以您这么多年,您给我专门讲一讲,您收集信息、收集资料、考证的方法和中间的困难,然后您怎么克服这些困难。

吴仁华:对,因为你想,做社科、人文研究的任何项目、题目,只要是图书馆或多或少都有现成资料,包括专著或者包括一些论文。但是“六四”这个特殊,一方面是中共把它到现在还是作为最大的禁区之一,是严令禁止的东西。对,严令禁止的。所以当事人到现在为止不能站出来说六四的经历的。

哪怕是我刚才说的像北航那个硕士生王宽宝,是一个受害那么深的受害者,已经在海外了,又是受了那么严重伤害的受害者,都不敢站出来说。所以说“六四”的资料是极其欠缺的。

我做的资料的收集和研究,跟所有的人文科学来讲,是相对来讲难度非常大的,主要是在收集资料这个部分。因为我们要研究一个东西,首先要资料收集,然后才能写研究报告。资料收集,一般人不可想象的那个难度。你想我是学国学的,过去说要做一个国学方面研究项目,也是花很多时间到全国各地的图书馆、善本室去看所有的版本,也要花很多时间,但毕竟是在各图书馆里都有相关的善本书。就是说借阅比较困难,但是还是有的。“六四”没有啊,所以这样的话,资料收集真的是一个不可想象的难度。

中共解放军内部出版的描写“六四”的《戒严一日》,图片来自网络

。1994年,我记得中国有互联网之后,那时候才有的。所以在那之前,我只能尽量地找一些官方出版的书籍,比如说《戒严一日》。当然,《戒严一日》因为是内部发行的,是解放军总政治部文化部编辑的内部发行的。可是发行以后不到一个月,他们发现不对,审查还不够严。尽管经过严厉审查,还是透露了很多不该透露的镇压信息。所以一个月以后收回去,重新编。本来是上下两大厚本,后来出了一个精华本,就剩了一本,还不如原来的二分之一,所以那本书很珍贵。

那本书,我就谈到感谢香港原来《文汇报》的副总编辑程翔。所以“黄雀行动”帮助我抵达香港,也就是1990年的2月底。程翔第一时间就私下来见我,然后跟我谈。我就谈到刚才说到的在政法大学教学楼前五具遗体的情况。我就是想记录他们,程翔主动说:“我有一本书很重要,我送给你。”就是《戒严一日》上下册,所以最早我去记录戒严部队官兵的事,就是从拿到程翔那一套书开始的。1990年2月在香港开始的,那时候真的很珍贵。所以我一再说,书面资料对于戒严部队的研究或者资料收集来讲,《戒严一日》是最重要的。

1990年5月,吴仁华在摄氏七度的深夜游过海湾抵达香港,图片来自吴仁华X (Twitter) 账户

像《共和国卫士》这些和官方为了宣传戒严部队官兵的镇压所谓的“平暴”的丰功伟绩,那书的资料就差很多。因为《共和国卫士》总共才介绍了三十七个人的情况,然后透露了一些部队的资料。《戒严一日》不一样,总共一百九十篇文章,有的文章还是多人合写的。作者都是真实姓名,而且有军职跟军衔,比如说集团军军长某某某少将,所以价值非常高。至少牵涉到很多的部队。

一百九十篇文章,除了几篇是北京警察局警察写的,至少有一百八十篇左右是戒严部队官兵写的。所以说那本书对我来讲非常重要,是初步的开始工作。最后我破解有十四个陆军集团军参加“六四”镇压,也是以这本书作为主要基础。因为我把这本书里头所有的官兵,包括作者,花了很多时间一一地去查证。

吴薇:怎么查证呢?

吴仁华:查证还真的是在1994年中国有了互联网以后,做网络查证。因为现成的书的资料找不到。

吴薇:对啊,我就在想,因为我们也是做调查记者出身的,我们太知道这个。我就想一定要当面问您这个方法论的问题,太难了。有几种方式吧,对吧?首先是基本的信息。比如说中国有一个什么问题,比如说中国这些军队的建制、番号,每个团队里有多少人,每个师、每个团、每个连、每个营有多少人,这些名单从哪里来?然后还要知道这些人他们是不是在这个时候执行了这个任务,这个工作您怎么做的?我真的觉得,对,就是您说的无法想象,您再给我解释解释。

吴仁华:抱歉哈,我点了烟。我刚才说到六部口事件跟教学楼前五具尸体,心情真的是……这是三十五年以后了。头几年我讲到这个,我都控制不住。我平息一下,本来也有抽烟习惯。

1989年6月4日清晨,制造六部口惨案的坦克第1师军官们,左起:唐琳、张芝元、王孝国、张武佃、高青云、金海龙、邓汉桥、贾振禄、姚跃旋、臧远征、彭杰。副团长贾振禄与团长罗刚一起率坦克车队追轧学生队伍。图片来自吴仁华X (Twitter) 账户

我接着话题说,后来有了互联网,给我提供了寻找“六四”官兵资料的一个很好的途径。因为现成的文字资料没有嘛,就是互联网。后来我主要是利用互联网来做一个实现。因为中国军队规定保密,所以说部队番号是不能用的。媒体报道包括官兵自己不能透露,比如38集团军,38集团军步兵112师,绝对不能透露的啊。他对外只能用部队代号。

部队是一个代号,一个番号,代号是对外可以用的。从团一级开始,都有一个五个阿拉伯数字的代号。比如说51120部队,它可能是某个集团军,然后51123,可能是这些团队军步兵第一师。团一级开始的都有。所以我首先收集这个部队的代号,因为代号在网络上都有。先把代号收集起来,然后通过代号在互联网上去收集所有的部队的官兵资料。代号一收录,当然Google一输入,有很多关于这个代号的资料出来。

吴薇:有一些可能是当地的好人好事啊,团队的过年送温暖啊,军民联欢啊,是吧?不断地横向比较的。

吴仁华:对,他们会用部队的代号。部队代号允许对外使用,所以代号先收集起来。第二步就是把代号给它破解了。这需要自己去用考据学方式去破解。比如51120部队到底是哪个集团军,51123到底是哪个集团军、哪个师、哪个团。这花了很多时间。然后,这样弄出更重要的部队番号。因为部队代号的话,我要写出来或者研究出来,读者也不知道是哪个集团军,也不知道是哪个师、哪个团。必须得把番号搞出来。

所以第一步,我花了很多时间,把所有的部队代号全给破解了。这五个数字是哪个部队,那五个数是哪个部队。这样把番号弄出来。这是第一步,花了很多时间,不是你能想象的。

然后,再去收集这十九支部队,因为都破解了。十九支部队一直从团开始,代号有了,番号有了,然后确认到是十九支部队跟“六四”戒严是有关系的。然后就去设定关键词,去收集这十九支部队的官兵,先建立一个官兵名录。这个花的时间更多更多。因为十九支部队,进入Google一搜寻,比如输入38集团军,出来太多的资料,太多的官兵名字,我都要记录下来,分十九支部队做成十九个文档。当时我记得大概有四十多万官兵。

1989年6月3日晚,38集团军112师装甲车队从南苑机场附近的东高地出发,向天安门广场挺进,途中一度受阻。装甲车队担负为主力部队开路任务,参与广场清场,并起着威慑民众的作用,而38集团军也被认为是杀人最狠的部队。图片来自吴仁华X (Twitter) 账户

吴薇:参与整个“六四”?

吴仁华:对。然后,接下来就把四十万官兵确定哪些是“六四”戒严部队,这个花的时间更多。因为1989年“六四”之前已经退伍的,就跟“六四”没关系,要排除掉。对,然后“六四”以后才参军的也没关系。所以你要确定他是在“六四”期间还在这支部队。

那四十多万人,一一要通过Google搜寻去确定,非常艰难非常艰难。所以你把这些官兵,哪怕是职位比较高的一个团长的名字,输入进去,Google不会马上给你答复说这个团长“六四”还在这支部队。你要辗转去用考据。

我们考据的方式就是说追踪,按照媒体来讲,调查记者去追踪团长。我把名字输进去,部队番号输入进去,没有直接告诉我答案说他是戒严部队的。但是有的资料里头,聊天记录也好,或者部队宣传资料提到,他当时做团长,政委是谁,第一营营长是谁。然后又通过查他的政委和营长再去搜寻,终于找到了一份资料说这个团长是38军步兵112师334团的政委,那就证明了那个团长就是这个团的团长。

所以说花的时间很多,但是最终确定了三千多人三千多人。所以有些朋友或者读者不太理解,他们就说:“吴老师,你花了无数的功夫,收集了四十多万军人,最后才确定三千多人,不是无用功(吗)?占的比例太大多了吗?”他们不了解。

对对,他们不了解我的想法。我就说,一场政治运动,灾难性的运动,不仅得有受害者记录,一定也要有加害者的记录。只有有加害者和受害者的两份记录,这个事件的记录才是基本合格的。所以我作为一个文献学者、历史记录者,当然我很清楚这个基本的要求。哪怕花再多的时间,我一定都要有受害者和加害者的记录。

1989年6月3日晚,空降兵15军从南苑机场出发向天安门广场开进,在天桥、珠市口、前门开枪挺进,杀人程度仅次于沿西长安街挺进的38集团军。图片来自吴仁华X (Twitter) 账户

三千多人的这个名单对我来讲,我觉得是非常重要的。所以在出第二本书《六四事件戒严部队》当中,十九支部队每支后面我一定要附一个名单。读者觉得说这名单,哦,就是一个名单啊,什么军衔,什么职位,然后离开部队以后在什么机构工作,他们觉得很枯燥,好像没有意义、没有价值。但对我来讲,我一定要把它附在最后部分,一定要有名单,这是我的想法。

吴薇:这个意义无比大!就像您说的,完整的历史,一定有受害者,有加害者,甚至在历史里加害者更重要。在开放社会,就是要让权力者负责,负责的第一步是你要知道是谁在做的这件事情。

吴仁华:对,所以说也还是很多国家民主转型以后,包括台湾这个转型正义问题嘛。转型正义转型或者是什么,一个是真相,这必须要实践真相。第二个就是追责,追究责任。第三步才是国家赔偿,所以第二步很重要的。

我在台湾这么多年,我去过很多次他们国立的国家级的二二八纪念馆,也去过台北市市立的二二八纪念馆。所以我就说你们转型正义是做了很多努力,包括行政院还专门成立了促进转型正义委员会,也建立了两个二二八纪念馆,还有二二八纪念公园,每年还举行活动。但是我说,“台湾的转型正义还做得不完整”。

他们很不理解,问:“吴老师,你为什么这么说?”

我说:“你看那博物馆,我看了,有受害者的部分记录,没有加害者啊。你不能说加害者就是当年的台湾省主席陈仪,也不能说最高统帅蒋介石。在台湾,二二八各县市具体指挥的军警负责人应该记录在案。然后说那个杀人比较狠的,那些官兵你必须记录啊。

比如说,在台北市立的二二八纪念馆,有死难者名单,二十三个县市的死亡名单。我说,为什么这人口少的县,死亡人数还超过了人口多的县和市?为什么?”

2022年,吴仁华在台北自由广场六四33周年纪念晚会上发言。图片来自吴仁华X (Twitter) 账户

我说:“很简单嘛,因为我研究‘六四’镇压”。我说,“因为那个人口少死亡多的县,说明那个指挥官更残暴,那个具体负责镇压的部队更残暴”。就像‘六四’一样,我说死亡最多的是西长安街,为什么?38集团军。因为它的军长被撤职了,徐勤先将军看病被撤职了,代军长这些人,包括留下来的政委、参谋长,一直到师团一些指挥官,为了洗脱自己,要想比其他的戒严部队表现得更好,杀人要更狠。要么就会被认为跟徐勤先军长可能多少有些牵连,因为你是代军长,原来是副军长,你是政委,是跟他总要一起打仗嘛,对不对?所以说那为那个地点死亡就最多。

所以,我说,同样的,台湾有关的人在台上一听就明白了,说,“吴老师你真专业啊”。可是,我说,“你没有记录嘛”。人口少死亡多的那个指挥官,一定要把它找出来,很容易找的。

吴薇:您这其实也在给那些相对,比如说像那个徐军长,虽然他们是解放军或人民军队里面的人,但每个个体的行为和选择是不一样的。您把加害者清楚地钉在那儿,其实也是对拒绝加害的人的一个公平。其实您在用自己的力量在给这些人公平,因为我们也不能说“人民军队”里面全是坏人,相信很多也是好军人。

拒绝执行镇压命令的前38集团军军长徐勤先,被判入狱5年。图片来自网络

吴仁华:对,因为这些我都是很客观地说的。因为一个是把加害者记录在案,杀人凶残的部队,包括它的各级指挥官记录在案,一个是给受害者一个公平的交代。另外一个,实际上也是,我们老说,因为搞历史,老说以史为鉴嘛,要给以后的军队,那些指挥官,那些官兵,一个警告,你们如果手上沾了血,会有历史记录负责把你记录在案。

吴薇:对!

吴仁华:再一个也是,给那些没有开枪杀人的戒严部队官兵一个肯定。所以我很客观地说,我说进京的戒严部队,十九支部队,总共二十多万人,如果都像38集团军那样杀人的话,那死亡的人不是几千人,几万人都打不住。因为当天镇压开始的当天晚上,至少有一百万以上的各界民众在拦阻戒严部队,为了保护天安门广场的学生。所以那死亡不是说就几千人,而且主要是西长安街嘛。所以我就说,这种记录就刚才你所说的有多重的意义在里头,所以我要花更多的,哪怕花更多的时间,再多的时间,我必须要做。

谈到资料收集,还有一个就是,我是设定关键词,这也是跟我专业有关系的。好,因为Google大家都知道,你搜一些什么东西,要打入一些关键词。

吴薇:完全是取决于你用什么关键词来搜。

吴仁华:对,大家都会,但是你输入关键词不同的话,Google给你的资料结果完全不一样。所以这实际上就牵涉到我的专业嘛,因为我们专业基本课程里就有个目录学。目录学主要是告诉你怎么分类,知道分类你就知道到哪去找,到图书馆找资料,你知道分类才能找。要么图书馆那么多藏书,到哪找?Google互联网搜寻也是这样。你有一个目录学分类的概念,你设定的关键词就会比普通使用者更专业。

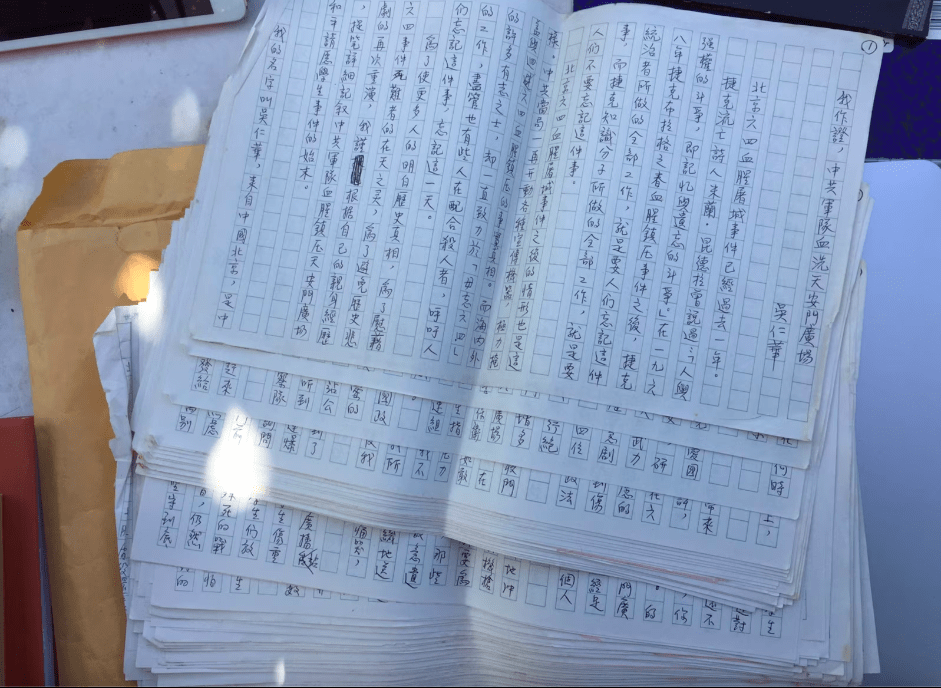

吴仁华手稿。图片来自美国之音

然后呢,我当然也不是说用一个关键词,比如说“六四”。Google进去会出来很多资料,但是会遗漏更多的资料。因为“六四”本身是敏感词,戒严部队官兵聊天的话也不敢提“六四”,可能后来他们也习惯不提“六四”,他们提“平暴”,就是平息反动暴乱。一些反对镇压的当事人不敢用敏感词,敏感词的话马上会有问题。

所以你光用‘六四’作为搜寻关键词是不够的,戒严部队也可以搜出来一些资料,但是也是不完整的。所以我当时从专业角度看,我设定了40个以上的关键词:开枪、抢救、遗体、戒严部队当然有了、装甲车、坦克。我考虑得非常细,尽量做到不遗漏。

这样的话,我可以说专业训练帮助了我。互联网,别人如果没有专业训练,不知道设定40多个关键词,他绝对不会得到我这样比较好的搜寻结果。

可是问题是,你用40多个关键词一一去搜寻的话,要花多少时间?

吴薇:是啊。

吴仁华:我至少搜寻了当年北京近200家医院,以及当年戒严部队向天安门广场开进的近200个地点。那就要搜寻400次,用40个以上关键词搜寻400次。你想,会出来多少?

吴薇:几十万?几百万?

吴仁华:我就举例一个,医院,用40个关键词里的很多词打进去,出来无数的资料。比如遗体,医院本身就是救死扶伤的地方,那你必须把资料点进去看,这具遗体跟‘六四’有没有关系。比如说抢救,医院就是扶伤的机构,和“抢救”这个搜寻词有关的有太多资料了,每一家医院。

所以说,光是像200家医院,近200个地点,40多个关键词花多长时间,一般人想象不到,一般人也不愿意去做,也承受不了。所以只有我们这种有心的人,又经过专业训练,耐得了寂寞,坐得了冷板凳,又知道这种搜寻的重要性,才会做下去。

1989年6月4日,北京复兴门医院的医务人员查看天安门广场周围被士兵杀害的抗议者尸体。图片来自自由亚洲,原图来自路透社

所以关于资料搜寻,我可以说主要是来自于互联网。因为我搜寻定的关键词几乎包含了所有的可能性。所以互联网上,可以说哪怕是戒严部队一句话的聊天,都被我记录在案。

然后,有时候你想,这一句话,对我们专业训练来讲非常重要,里头一个时间、一个地点,对考据学来讲是很重要的因素。所以我很清楚记得,退役了的一个戒严部队士兵,跟战友聊天的时候,战友问他:“你当年在哪搞‘平暴’的?”他们聊的“平暴”,说当年在哪?他说,“我在新六所执勤”。就这么一句话,因为‘执勤’也是我关键搜寻词之一。比如找到了,里头没有“六四”,没有开枪,在执勤。有个地点新六所,太重要了。别人会忽略过去,一句话,也没有开枪,也没有受伤。

但是因为地点、时间对我很重要。新六所,我就特意要去搜寻新六所是什么地方,一查,包括总理李鹏在内的一个高级住宅区。因为1949年中国建政之前,省部级以上的人把北京原有的那些王府全分光了,所以后来提拔的国家领导人,没有王府可分了,只能盖高级的地方。大家都知道,木樨地那个22号楼是部长楼,但是更重要的是新六所。李鹏总理都在那里,包括国家领导人,每人都是独栋的楼跟院子,对外叫新六所,很重要。

一个让我知道李鹏住在那,一个是让我知道在开枪之前,戒严部队开始负责起所谓中央领导人住所的安全保卫。那戒严部队,我至少多知道了他们的一个功能,除了镇压民众之外,还有一个是要保护高官。

“六四”屠夫、中国前总理李鹏,图片摄于1994年,来自路透社

另外一个就是,我知道有证明说要先占领新闻机构,像中央电视台,人民日报都已经提前进入戒严部队。所以说这一句话和新六所给我一个很好的资讯。所以我研究戒严部队进北京执行的任务多了一项,叫做保护中央领导人的住地。

后来,我顺着线索去追查,果然发现邓小平和所有中央领导人都提前派戒严部队保护,包括中南海。中南海原来保护部队只有中央警卫团,但是戒严部队在北京,首先也是有一部分兵力进入中南海。

所以,这个资料搜寻就是专业化,然后设定很专业的关键词,不会遗漏,连这么一句话都不会遗漏。

吴薇:您这中间有没有,比如说被您锁定的一些人,他们用各种方式找到您,说您把我说错了,您给我写错了。但实际的情况是什么样的,这么漫长的二三十年中间有没有这样的情况?

吴仁华:说实话,我倒希望被我记录在案的3000多戒严部队官兵,能够通过渠道联络我,说,“吴先生,你记录错了,我不在这个名单里头”。从我们文献学者角度来讲,我们应该要随时纠错的,我们很担心记录错误。你找我,我真的很欢迎。

可是,可能“六四”是比较特殊的情况,或者是我的记录还算比较准确,这么多年过去,还真没有戒严官兵部队找上门来。

吴薇:一个也没有?

吴仁华:对,一个都没有,包括106号坦克那个二炮手,叫吴彦辉。因为我过去透露过,现在说没问题了。很多年当中我不说这个,因为我想保留一个可能性,悄悄地托可靠朋友去私下采访他,想知道那个坦克的车长是谁,驾驶员是谁。

“六四”中坦克驶入天安门,图片来自网络

后来,因为有一次在推特上,网友一直追问这个人,我就控制不住情绪,我就说了。他们一看吴先生的记录,里头有他的手机号码,还真有网友第一时间打手机给他,接通了。网友问:“你是吴彦辉吗?是河北那个老白干集团推销员吴彦辉吗?”他说:“是’‘。”那请问你是当年那个坦克第一师第一团第一营第一连第一排102号坦克的二炮手吗?”他说:“是啊。”然后,两个问题一确认,网友就开始骂他,刽子手啊,什么杀人犯啊。

吴薇:有没有问他,你当时有没有杀过人?有没有直接问他这个问题?

吴仁华:其实后来也是。我们还在谈这个人嘛,他当时把通话记录又发到推特上了,说‘我给他打过电话了,怎么样’。后来他又再打电话,吴彦辉不接了。他开始以为是老战友找他来的,先确认他身份,确认了以后,然后说‘我也是坦克第一师的’,后来才发现是骂他来的。

吴薇:应该就多问几个问题再骂,怎么控制不住自己情绪。

吴仁华:所以后来我就说,我本来就不想公布,想找机会对他做一个口述历史,保证不会透露。我最想知道就是车长跟驾驶员。所以现在我觉得,反正我都透露了,那就没办法了。所以,倒是没有说别的戒严部队被我记录在案了,然后找我?我倒希望他们找我。

然后,相应的关于资料收集,我刚才说的是,但是读者很多人还是以为:“吴老师,你肯定是有戒严部队的人给你提供资料。”

吴薇:我也想问您这个问题。有没有人私下给您提供资料?

吴仁华:对呀,要不你怎么对戒严部队记录那么清楚?19支部队,然后每支部队从集团军军长到团长,甚至到士兵都有一部分的记录,一般人都会这么想。

其实没有。如果能够拿到这些戒严部队自己的记录的话,那太珍贵了,而且会缩短我收集资料的时间,可是真没有。实际上这19支部队,事后我因为进入他们的聊天室,他们退役军人建立的网站,所以说知道每支部队是否按照部队的规定都有一个“平暴”的报告,也就是部队出任务一样嘛,每次回来有个很完整的报告,但是我拿不到。

1989年6月3日,人民大会堂西门,65集团军奉命前往新华门参与抢夺弹药车,遭到学生和民众拦阻。图片来自吴仁华X (Twitter) 账户

能拿到的话,那当然好。所以只有两支部队在网络上可能被他们这两支部队内部人透露出来部分章节的资料,一个是38集团军,一个是27集团。所以那资料很珍贵,因为时间、地点、人物都确认。我刚才讲的就是说,虽然我拿不到戒严部队内部的总结报告,那要能拿到是非常重要的,对我来讲。

这么多年只有一个人来给我提供一本书,是关于中国人民解放军英模人物的一个传记,提供这么一本书。里头有一部分就是关于“六四”戒严部队的《共和国卫士》,37个“共和国卫士”的记录。TA是用匿名的方式邮件发给我的。当时我看了那个资料以后,我就确定这个人是位军人,而且职位不低。一是这本书是内部资料,一般人拿不到的,是军方的内部资料。第二个,很有意思的细节是,只有在“六四”戒严部队的“共和国卫士”这部分没有抹掉那个部队的番号,其他的各个时间,比如说抗美援朝时期、七九年对越作战时期,那些资料TA把部队番号都抹掉了。所以我就知道TA是有个保密意识的军人。

六四屠杀后,部分参与屠杀的解放军官兵被授予共和国卫士称号。图片来自鄭若舜Yorkson的X (Twitter) 账户

所以只有提供了这么一个。当然我是很感谢TA,因为TA是知道我的需要,所以那部分的部队番号尽管TA有保密意识,TA还是透露给我了。所以唯一拿到的关于资料来源就拿过这本书。因为TA匿名的,我也没法感谢TA,但是实际上内心里我是感谢TA的,因为一下子把37个“共和国卫士”所在的部队番号都搞清楚了,很明朗。

网络上,本来37个“共和国卫士”我当然都搜到了,包括《共和国卫士》中国官方出的那本书,但是里头没有部队番号。再一个呢,网络上搜集到37个“共和国卫士”的话也有遗憾的地方,细节比较少,但是这个内部资料细节就比较多了,所以还是感谢这位提供者。

吴薇:还有一个问题,比如我们都知道的,因为就算当时有的信息,很多网站消失了,很多信息审查了,还有数据库不断地自我更新。我都知道,因为我们也做记者,也是要不停地搜索资料,横向比较,经常这个网页去年还在,今年就找不到了。所以不断地去跟审查做斗争,然后还要不断地去更新信息。这个过程中间有多难,您再给我讲讲。您老是把困难放得非常轻,让我们知道有多难。

吴仁华:对,你说的对。因为互联网的审查,包括一些题材的敏感,造成很多网站会消失。对我来讲,我就是说,一些聊天记录网站的管理者、版主会及时把它删除。这样就会造成我一直在追踪退役军人的网站跟聊天记录。特别是聊天,我发现牵涉到“六四”。

吴薇:很多论坛(是)您说的聊天记录,因为大家现在想的聊天记录是微信群,其实您那个时候在找的可能是很多论坛、BBS、这些小的群。

吴仁华:对,那时候还没有微信,也没有微博。幸亏没有,主要是退役军人建立的他们退役军人的网站,然后主要还是QQ群。所以说聊天记录很容易会消失的。因为一个是可能容量的问题,还有更重要的可能就是版主、管理者敏感,一看你聊到‘六四’了,可能随时把你删掉。所以在追踪过程中,一旦碰到跟“六四”有关的,我真的是离不开电脑了。我就怕我一离开,可能最关键的那个人名、那个部队番号、或者那个时间点我就没有记录下来。所以那段时间真的,我是除了很困了睡一会,吃饭我都很简单地微波炉热一下,然后坐在电脑前面吃,就怕消失。

后来过了很多年,我去再找,重要的一些网站就没有了。比如说我记得印象深刻的,就是28集团退役军人建了一个网站,叫战友网站。从那里头我就得到很多资料。因为28集团军跟38集团军是有特点的,在19个戒严部队里,28集团军是军一级的领导人集体地消极抗命,所以就造成对官方来讲表现是最差、最恶劣的一支部队。

后来,我们看到西长街上很多装甲车、军车。

吴薇:弃车而走的那些军人。

吴仁华:被烧嘛。对,就是他们28集团军因为整体的领导人集体消极抗命,然后就撤走了。所以后来粉红也是利用这个,说暴徒烧军车什么的,他们看不到时间点,也不知道原因。所以28集团军的网站我就经常去追踪,得到很多有用的信息。

特别是收到两张照片,一张是28集团军当时的军长何燕然少将,一张是当时28集团军的政治委员张明春少将。这是过去我搜的几千张照片里都没有的,因为这两个带头消极抗命是最重要的。我收到那张照片,而且是在北京“六四”戒严期间的照片,很珍贵。所以一般人是搜不到的互联网上。

“六四屠杀”中,因为消极抗命,28集团军军长何燕然、张明春被调离野战军,分别降职为安徽省军区副司令、吉林省军区副政委。张在一年后因病逝世。图为89年进京戒严时拍摄的照片,左三何燕然,右四张明春。图片来自吴仁华X (Twitter) 账户

所以这些一旦遇到,特别是聊天,因为很多退伍军人网站里头有一个专门栏目,叫战友重逢,他们就会在这个栏目里聊天。一旦我发现聊到“六四”,我就离不开了。

还有QQ群。QQ群也很有意思的,他们战友那个QQ群,它有两个基本条件你才能加入、进入。一个就是说出你当时在这个部队的职位、具体番号。第二个,你得说出当年两个战友的名字。这对我来讲太容易了,我已经掌握了19个部队的很多名单了,随便报两个很容易,那我就混进去听了,对不对。所以就听,我通常不说话,因为说话容易被暴露嘛,有很多当年的战友在里头。直到关键的时候,我会插一句话,比如说聊到这支部队一个团长或者师长,比较关键的一个领导人,如果我记录下来,我通过TA在互联网搜寻可能发现更多的,我就忍不住会插一句,我说当年的团长我记得是叫某某某,瞎编的。当场有战友就指正我说,你记忆力怎么这么差,当年的团长明明是叫某某某嘛,正确的出来了,我赶快记下来。就偶尔会插一句。所以就像刚才说的,你说很多东西会被消失,所以就逼着我到关键的时候一步都不能离开。

吴薇:而且您还有一个困难,就是您是在美国,对吧?所以永远都是十几个小时黑白颠倒的时差,那您那个时候过的是个什么生活?

吴仁华:对,那时候我真的是颠倒日夜,特别是碰到这种聊天里头有重要资料的时候,根本顾不了时间。没有时间概念,就是一直到他们聊天结束我才结束。然后,比如说用四十个关键词搜寻某一家医院或某个地点的资料的时候,我不把这家医院或者这个地点资料看完,我停不下来。

为什么?你再搜寻一遍的话又从头开始,那浪费太多时间。所以一定要坚持把它看完。可是单单一家医院的话,四十个关键词进去的话,要花很长的时间搜寻,所以一定要告一个段落我才能停下来去微波炉热一下剩饭剩菜,吃一口饭,实在太饿了。所以说真的是没有白天黑夜的感觉,而且没有时间的概念。

包括我《六四事件中的戒严部队》那本书,我是2019年5月份出版的。出版之前那两个月做最后的修订,我是在一个朋友办公室里屋、小房间里头完成的。那个小房间是没有窗户的,等于是白天跟晚上一样,漆黑一片,都是开着大灯。做的实在太饿了,热一口饭吃,实在太困了就休息一下,没有白天黑夜的感觉。那没有窗户的一个房子,小黑屋。

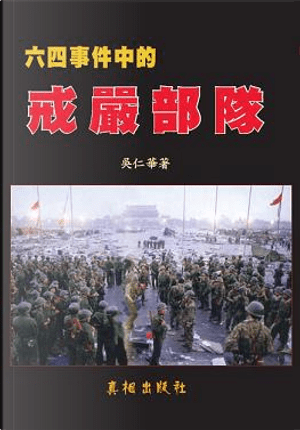

吴仁华著作《六四事件中的戒嚴部隊》,图片来自Amazon

我就想,在最后时刻我就保留一个非常安静的一个环境,把它在预定的出书时间去出版。因为我租的一个房子,在朋友家后院。朋友房子本来是两室一厅,三年了,把它隔成八个房间租出去。那八个房间你想住了多少人?那当然,修改跟写作的环境是不太好的。所以我特意选择了里面的那个小黑屋,没有时间概念,没有白天黑夜概念,就是到了关键的时刻,真的没有。

吴薇:您这样不断地收集资料,不断地收集资料,一共多少年?

吴仁华:我开始说了,我开始收集资料就是1990年2月底,抵达香港。程翔先生给我《戒严一日》的书开始的。然后当时又到香港,在香港又到各个书店、书报摊买了跟‘八九六四’有关的书,包括1989年5月、6月、7月的杂志。是从那个时候开始(搜集资料)的。然后,到了美国以后,因为我自有工作,在做《新闻自由导报》主编,工作挺忙的,只能在下班以后,晚上我就收集那些资料。

真正的全力的(搜集)是2005年,我就把《新闻自由导报》关掉了。我一看,一直到2005年关于“六四”屠杀的记录、关于戒严部队的记录,没有这方面的书,只是一些个人的片段文章和回忆。对我这个文献学者来讲,我觉得这个情况非常不好。所以,2005年以后,我是全职的在做这个书的写作,后的写作。

资料我已经掌握差不多了,所以2005年到2007年,两年我就出了第一本书。然后2007年到2009年,又出了第二本《六四事件中的戒严部队》的书。本来计划再过两年——2011年出第三本书。可是后来到了2011年,发现自己身体出现状况。

在洛杉矶家中的吴仁华,图片来自美国之音,拍摄于2014年

吴薇:什么问题呢?

吴仁华:就是因为长期接触特定的屠杀资料,再加上自己又见过那个血腥的场面,所以每次见到那些“六四”资料,在网络上收集过程中,见到的话就是悲伤、痛苦、愤怒。当年我说过,从小到大,因为自己崇尚侠义,自己也拜师练武,意志是非常坚强的。可是因为这么多年一直接触特定的材料,慢慢累积到伤害。到了2011年就爆发出来,就在准备出那第三本书之前。

那个书所有的初稿都完成了,就是剩最后的修订没有完成。有朋友当然也跟我谈过,我也知道旧金山有个年轻的女作家张纯如,就是因为写了一本《南京大屠杀》的书,接触了她认为非常残酷的这些资料。书是出版了,后来人就重度抑郁症,最后自杀了。所以,很多朋友也担心我。我说我只是伤害累积出来了,所以后来想对第三本书《六四事件全程实录》做最后的修订进行不下去了。每次用电脑一打开书稿,就头脑一片空白,然后心脏觉得压力非常大,一个字都改不下去。

吴仁华在家中写作,图片来自美国之音,拍摄于2014年

多次以后,我就知道出问题了,也只能停止。

后来,最后委托一个好朋友,我说实在做不了,你帮我不要做修订,你就把整个文字给我校对一遍。所以(书)里头还是有点小问题的,那本书我知道,因为本来预想修订的没做。

吴薇:因为我刚才听您这么说,我也其实很担心。不光是现在听,其实多年前从2005、2006年开始看到您的消息,那时候我还是年轻记者。我就说您对八九的整个回忆和记录,在我们当时看来真的就是黑暗中的一道光。而且是(像)一个师长,是在历史里的人,但是他在继续写这个历史,他在回忆历史。就是这种感受,当时就在想象吴老师要怎么度过每天的生活。包括我自己做记者也是,做了几年,天天看这些苦难就受不了,就停下来,然后去干点别的。但是又回来做记者,又回来做媒体,所以我就非常非常知道您在说什么。可是还是要问您,那么多年你怎么去修复这个精神的创伤?这个是绝对的创伤,我们现在后来知道,叫PTSD(创伤后应激障碍),或者说需要具体的人给你抚慰,去给你消化、开导。你不会觉得您承担的太多了吗?我一直觉得,怎么所有的事情都在你一个身上呢?

吴仁华:是承担很多,常人一般承担不了的,这是事实。所以有一些比较亲近的朋友,他们知道我这么些年来一路走来是很艰难的。我个人承担了很多,所以一般外界的人会比较简单认为主要付出的代价就是花了时间,然后又没挣到钱,包括自费出版嘛,都没挣到钱。但是,实际上更难承担的是精神层面的,就我刚才说的,因为你接触的是特定的屠杀资料,自己又是亲身经历看到那些血腥场面。所以每看一张照片,或者每看一个“六四”的文字记录,就会悲伤、痛苦、愤怒。这种承受,外界的人可能不太了解,只有身边亲近的一些朋友看到我的精神状况一天不如一天。

我2018年4月去台湾之前,很多朋友说我的气色不好,脸色灰白。也是精神问题,长期累积的伤害造成的。所以你要靠什么方式?你通常会想找心理医生给你做心理治疗,但是我还是没有用这种方式,因为在美国的话,这个费用太高了。我说句老实话,到现在为止,我为了省钱,我没有买过医疗保险,我没有做过身体检查。

2018年4月后,吴仁华曾长期居住台北,图片来自吴仁华X (Twitter) 账户

吴薇:天呐。

吴仁华:因为做这工作本来就是花时间不挣钱嘛,自己还要贴钱进去,这边出版你要自己贴钱,所以我主要的开导方式,(就是)后来我就跟朋友在后院开了很多地,搭了菜棚,种很多蔬菜。

洛杉矶干燥缺水,所以我每天以浇水的理由(来锻炼)。所有的菜地,包括瓜果给它浇一遍,要花一两个小时,然后也可以晒晒太阳。他们院子墙上都有水管,可以拿皮管浇,很容易。我特意就提到了小铁桶,用个水勺一颗颗浇过来,每颗蔬菜、每个瓜果一颗颗浇过来。我刻意用这种方式,有点强迫式地让自己做一种锻炼。后来状况好了一些,我当时做了很多呀,什么丝瓜、葫芦瓜、黄瓜、南瓜、冬瓜,光是瓜类就种了很多,还有很多蔬菜。所以有一种好的心理疗愈方式。

吴仁华在友人家中后院种植蔬菜,图片来自美国之音,拍摄于2014年

另一种自我调节是,后来我就喜欢德州扑克,我就去打德州扑克。有时候会抽空,特别是去打比赛,比赛每年都有几次。因为你如果每天去打德州扑克,没那么多时间。所以最主要就是用这种方式来调节自己,一种精神上的压力或者伤害,要有些活动嘛。一个是体力式的活动,我就种菜和浇水。精神上的调剂,就是去打德州扑克。

一般人不知道,我是德州扑克高手。后来,王小山老说他得过多少奖,我说你那些比赛不专业。我说你得很多比赛冠军可能不如我得一个冠军。我2015年,还有2016年,连续在全美的德州扑克比赛的一个项目当中的冠军。所以我有两个大奖杯。

反正我觉得我们是最真实的人,你就刚才问到了,我就说这个。德州扑克跟赌场别的(项目)不一样,那些都是赌运气,德州扑克是一个智力活动,综合性的,有概率学,算输赢的概率。然后,要利用位置。有时候你位置在后面,你还得利用兵法上的“兵不厌诈”的方式。比如,明明牌不是最大的,我下大注,你都在扔牌了,我就赢了。

吴薇:所以,您肯定是个绝顶聪明的人。

吴仁华:这种就叫“偷机”,刚好符合我从小到大的一个个性。

我从小到大就喜欢有输赢的东西,或者通俗地说,有个好胜心。这也是后来我为什么带头游行,最后又不服输,要做“六四”研究,都跟这个个性有关系的。我不服输嘛,对不对?你可以动用机枪、坦克把我们镇压了,当然我们不服输啊。那我用的方式,我个人专业能力,我就给你记录啊,对不对?

吴仁华与他的母亲。2012年,吴仁华曾持美国护照秘密回中国探亲。图片来自端传媒,由吴仁华提供

所以说,跟这个性有关系。我从小就喜欢有输赢的。我从小到大,所有的牌的打法,包括所有的棋类——跳棋、象棋、军棋,我的水平都挺高的。因为喜欢,加上应该说智商也还可以,所以每学一样东西都懂得很快。后来在大学和研究生时期,就喜欢了围棋。因为围棋在所有的棋类里头是最需要动脑子的,所有日本超一流的棋手那些棋谱,我都有的。我一本本买。后来“六四”被抄家,我都知道,棋谱肯定被那些喜欢围棋的人拿走了。

所以浦志强给我保留的书,可能都是专业的书,他们也用不上,也看不懂,棋谱肯定拿走了。我就是喜欢围棋。1989年,大概年底,我已经回到高校。政法大学的围棋比赛,我是教职员工的冠军。尽管那时候经过“六四”屠杀,心情很低落,我还是冠军。

青年吴仁华(左),图片来自BBC

很有意思的是,学生冠军是被关押了几个月回来的,叫隋牧青,人权律师隋牧青。所以我们俩都是高手。在“六四”之前,我们还下过棋。到了美国,我说精神出了问题,一直收集“六四”资料压力很大。我的精神解压方式主要是德州扑克,所以我很快就进入了这个领域。

我最好的名次是在世界大赛的一个项目当中得第26名。

如果搜寻德州扑克职业网站的话,有很多我的照片。因为亚裔人打德州扑克的历史不久,最后进入有奖金的名次的时候,很多记者会盯着我拍,因为很少见到亚裔的面孔。我都没想到,怎么有很多我在牌桌上的照片。也因为这个个性吧,所以“六四”当中和“六四”以后,我会这么坚持下来。因素很多,但其中一个是个性的关系,我绝不认输。

只要有口气在,我不会认输的。

1989年4月22日,吴仁华 (前排右起第五) 在北京天安门广场时,被当时的香港记者司徒元拍下的一张照片。图片来自端传媒,摄:陈焯煇