编者按:《CDT报告汇》栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样,包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。

中国数字时代本周推荐媒体:

华语自由创作社区大声(大聲- Dasheng):“我们致力于构建自由、有尊严的华语精神生活。由资深新闻工作者和专业人士组成的团队,凝集数百个跨越地域的创作者,通过新闻策展、采访编辑和深度访谈,以及一站式无审查的图书、影视和资讯共享社群,维护体面与美的华语文化圈层。要联结,也要大声。”

吴仁华本期精选:

过去说三五个人或者七八个人的反革命集团案,首犯主犯都是唯一的死刑。 这么大规模的一个民主运动,定性为“反革命暴乱”,判一批人死刑,合乎我们所理解的那个逻辑。 必须有人到海外去介绍秦城监狱这些人的情况,然后引起国际社会的关注跟研究,能够保他们一命。

但是,都是读书人出身,都是知识分子,所以根本没有偷渡渠道,也不知道怎么偷渡。 当然偷渡风险是知道的。所以在这种情况下,我只能自告奋勇。

十年寒窗苦读的结果肯定付诸东流,所以我就说过,在那个晚上最后我把我随身带的政法大学的工作证,很痛苦地把它撕了。

那个深更半夜还下着细雨,那个海浪一波波地就泼到那海边的礁石上,当时真的是有点犹豫。后来事后我查过那天的温度,最低温是摄氏七度。

编者注:华语自由创作社区大声(大聲- Dasheng)已授权中国数字时代全文转载。

中国六四真相追踪者吴仁华(五):寒冬游水偷渡澳门 香港的黄雀行动|说温州话才找到蛇头|感谢香港各界的六四捐助|赵紫阳的女婿有情有义

吴薇:就是您的黄雀行动。因为我知道其实黄雀行动救了很多人,但您的这个经历还是怎么说都是很传奇的。 就是你自己主动跳到冰冷的水里,但是很多人都没有专门细问过您,这一段您给我讲讲,从设计,然后下决心,中间到有什么样的考量,什么样的纠结,最后成行。

吴仁华:黄雀行动,就是香港人组织的救援八九年以后被追捕的那些重要参与者。大家知道这个行动,我跟黄雀行动的关系应该分两部分:我逃离中国的前一段跟黄雀行动没关系,是我自己个人的行动,后一段是跟黄雀行动有关系,他们给予了帮助。

这件事情是发生在一九九零年到二月底。我有离开中国到海外的念头,大概应该是在一九八九年的年底。那时候因为我们底下还有几个观念一样的一些年轻知识分子在关注着秦城监狱里头关押的那些八九民运参与者。能够关到秦城监狱,当然都是所谓重要的参与者。在当局眼中都属于重要的“幕后黑手”或者学生领袖。当时关押了很多人。到了一九八九年底的时候,我们当中朋友就得到信息说当局正在(为)大审判做最后的准备。也就是说大审判很可能会来,然后重要的那些参与者就关押在秦城监狱的很多人会被判死刑。

1989年5月1日,前六四学生领袖王丹(图中)在天安门广场上对现场的外媒发表演讲 ,六四之后王丹被捕入狱,关押在秦城监狱,图片来自法新社,转自自由亚洲

当时我跟几位朋友都是相信的,因为我们对中国了解。过去说三五个人或者七八个人的反革命集团案,首犯主犯都是唯一的死刑。那当局把这么大规模的一个民主运动定性为“反革命暴乱”,那判一批人死刑是完全可以相信的,是合乎我们所理解的那个逻辑的。所以当时几个朋友就说了,必须有人到海外去介绍秦城监狱这些人的情况,然后引起国际社会的关注跟研究,能够保他们一命。

但是,都是读书人出身,都是知识分子,所以根本没有偷渡渠道,也不知道怎么偷渡。当然偷渡风险是知道的。所以在这种情况下我只能自告奋勇。因为我从小到大有侠义精神嘛,这种有风险的事,我不做谁做呀,只能我做。我说我来做。

那这样呢,这一周是决定要离开中国。就一直到了学校很快放寒假,我想等到寒假一路南下偷渡出国,至少有一段时间官方不会注意到,因为寒假离开校园很正常。刚好等到寒假呢,能回家跟母亲过最后一个春节。我想不管成功不成功,好长时间来可能见不到母亲。因为不成功的话被抓住的话,老账新账一起算,可能判得不轻吧。因为本身你是八九参与者,然后没有抓你,躲过风头,已经饶了我一次,然后又要外逃,那不是普通偷渡,肯定把你定义为叛国投敌,对吧。如果成功的话呢,也有好长时间可能见不到母亲。

2012年11月28日下午,吴仁华于上海浦东机场用美国护照入境关后的留影,后返回故乡温州探亲,图片来源:吴仁华推特账号@wurenhua

所以放寒假的时候我就先回家。我像往年一样先回家,跟母亲一起过春节。所以那一次寒假,我跟过去那么多年寒假回家过春节不一样。那时候年轻不懂事,也不珍惜这个亲情,所以好多时间都是在外头跟朋友,甚至在朋友那过夜,太晚了,不回家的。但是八九年年底那次回家,到九零年的春节,我基本上都在家里。我比较珍惜,我知道好长时间可能见不到母亲。

过了春节以后,然后我就一路南下。我跟母亲当然不会说我要走,走的话,母亲坚决不会同意。所以我就说我回北京,开学了,然后就是一路南下,先到的广东省佛山市。因为佛山刚好有人介绍了一个温州做生意的朋友,作为一个落脚点。然后找到了温州朋友,跟他住在同一家旅馆,因为他是做生意,旅馆里头有固定的房间作为办公室,公司地址。可是等了好久,大概至少等了有半个月多吧,找不到愿意帮我偷渡的蛇头。蛇头就是偷渡集团的负责人嘛,他们总是叫蛇头。

为什么呢?因为当时沿海地带,风声还很紧。因为好几个重要的人还没有抓到,比如说广场总指挥柴玲,跟她的丈夫副总指挥封从德, 好多没抓到,所以边境沿海地区风声还是很紧。所以偷渡集团,它不愿意带不讲广东话的人。因为带将广东话的人被抓住没有后果,蛇头随便一个身份出面,一百块人民币一交,当场放人,不追查,不追问。可是你要是不讲广东话的外地的偷渡客的话,一旦抓住的话,不会说一百块钱就放人,要审查到底是不是“六四”分子。所以这样的话呢,等了半个多月。

当然还是继续努力。后来我就想了一招。温州人不傻,别看我是异类,好好读书的。我就跟那个朋友说,我下一次去见偷渡集团人的时候,我们要先讲温州话,让他先知道我们是温州人。尽管普通话讲得不错,我们还是温州人。 这么多次以后终于成功了,有一个蛇头愿意带了。他相信我是温州人,因为除了广东人福建人以外,温州人也有偷渡习惯。华侨基本上都温州人。我说我是要到海外跟家人团聚,只能用偷渡方式。终于有一家有一个蛇头相信了,但是要了比市场的偷渡费高三倍。当然钱对我来讲不是最重要的,就同意了。

这样就有了偷渡渠道。然后他就带着我从佛山市到广东省中山市。所以中山那个晚上是最后一个晚上,第二天到珠海就直接出境了。那天晚上对我来讲是比较沉重的,因为想从此以后,离开中国,离开母亲,特别是离开自己的专业。因为这么多年,北大七年读书,你想想,然后在政法大学也是从事古文献(研究),十年寒窗苦读的结果肯定付诸东流。所以我就说过,那个晚上最后我把我随身带到政法大学的工作证,很痛苦地把它撕了,然后冲在马桶中。因为偷渡过程当中,万一被边防武警抓住就暴露我身份对吧。 所以撕烂工作证的过程是非常痛苦的,非常痛苦。

吴仁华的大学毕业照。图:吴仁华提供,图片来自端传媒

然后,中山市旅馆只住了一夜,第二天就去珠海市。珠海市因为隔着海湾就是澳门嘛。所以蛇头呢,开始给我两个选择:一个就是说坐船偷渡,这样的话呢他说比较安逸,但是偷渡成功率低。因为渔船在海上目标比较大,很容易被公安或者武警的巡逻艇抓到。另一个方式就是游过去,目标小,但是可能比较辛苦,但成功率高。那我当然选择成功率高的,我就选择了游泳过去。

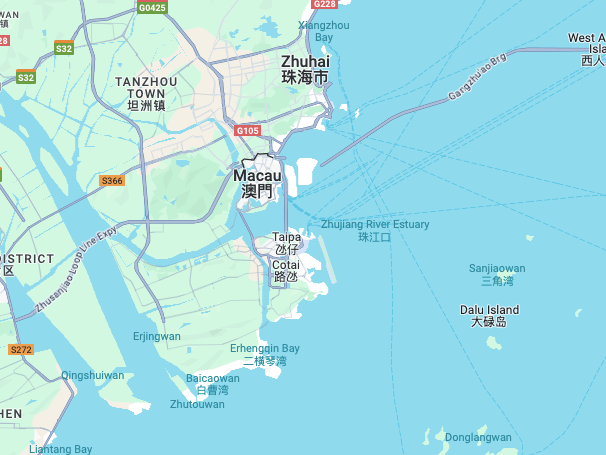

珠海澳门地图,图片截自谷歌地图

选择完了以后呢,我就问他,我说到底是要游过什么样的一个地方。他结果又怕我反悔。那退钱的话,你想想,三倍市场价的偷渡费挣不到了嘛。然后告诉说,很简单啦,就一条河啦,说最深的水深就到胸口啦,几乎跨条腿就过去了。那我想对我从小到大在河里江里混大的孩子来讲,不是个问题。

然后,到珠海下去就是在一个茶餐厅待了一个下午,等到天黑,天开夜幕降落以后,就带着我步行前往那个偷渡点。然后穿过农村,很大的一片农村的田野。途中还在一个农家放稻草放农具的田野小屋里头休息了一会儿,就养足精神,到时候好很快地游过去哈。说我是温州人,其实也犯了个错误,就他说就聊天嘛哈。他在稻草堆上聊天哎,他说,你们到了香港以后,到了澳门以后,有没有足够的生活费之类的。我当时想带着人去的,其中一个人就说了,说我们带了足够的钱。这个话是不应该说的,因为带着我们偷渡的两个年轻人,人高马大的。那我们看着文弱,万一他见财生心的话,我们不瞎球了嘛。我赶快制止他,说没多少钱嘛。

那个带着的也是温州人,好像帮助我偷渡的,因为这可能,我想时间哈,没有先去说那个人的事。然后到了深更半夜,然后再从那个农家的放工具稻草的屋子出发,到了偷渡地点。我一看我爹妈家家呀,这哪是一条河,整个是一个海嘛。那个深更半夜还下着细雨,那海浪一波波地波到海边的礁石上。所以当时真的是有点犹豫,因为距离太远,看不到澳门的灯光,这一下真的是说生死难料。

当时我想已经在北京子高地说我去,然后再回北京的话,我说丢不起这个脸。所以说江湖人嘛,侠义为先的话,脸面最重要嘛。最后后来就咬咬牙跳下去了。后来花了,当中要穿过一个小岛,然后等着岛上那个驻军,边防武警部队驻军巡逻队过去,然后再快速穿过小岛,再跳下去游过去。到了小岛,穿过小岛才看见模模糊糊澳门的灯光,这时候心里有了底,毕竟看到灯光了,跳下去再游过去。

主要是天气太冷,二月底,深夜。对呀,下着雨。后来事后我查过,那天的温度,最低温是摄氏七度,非常寒冷,所以快速的热量就消耗光了。所以到快到岸的时候,我发现那个脚,大腿不对劲,有抽筋的感觉。幸亏呢因为有那个养殖业的大竹竿,因为养殖业就是立几条大竹竿,然后围成一个网,用那个大网来养鱼虾。我关键抱住那个大竹竿,然后两条腿反过来慢慢地蹬蹬蹬蹬活动一下,感觉不错,那我再重新游过去。

吴薇:当时穿的什么衣服,那么寒冷的天。

吴仁华:到岸边之前当然是像正常人穿着祖国的衣服。可是下海之前都把衣服要脱掉,就穿条内裤。所以说特别是穿越小岛,趴在那儿到岸边等边防武警过去那段时间,是感觉有生以来最寒冷的。因为北京我生活很多年,冬天是很冷,可以穿足够衣服嘛,进屋有暖气。可是你想只穿一件内裤等于是赤裸的,海风吹过来。

所以在那个时候,两个护送我们过去的年轻人,专门做这个生意,其中有一个受不了的,他说抱歉抱歉,我今天感觉不对,我不能再继续护送了,他说我得先回去。后来等于就剩下一个人,带我们两个人游过去。所以说是非常寒冷的,连他做这个生意的,常年做生意的年轻人都受不了。

到了最后一段路程是最艰难的,就不是沙滩,沙滩的话我们熟悉,站起来就走上去了,是一片海涂,海涂就烂泥嘛。烂泥就是沼泽地似的嘛,你不快速地四肢跑动的话,就陷下去,完蛋了。所以我只能四肢快速地跑动,可是因为天气寒冷,加上中间我们又花了三个多小时,体力耗得差不多了,最后大概离岸不到十米左右,爬不动了。脑子在想着赶快爬,赶快爬,赶快上岸。因为事先我们知道,澳门被中国官方渗透得比香港还严重,广东人就叫它半个解放区,而不仅是,其他领域,就连这个警察系统都被渗透。 所以蛇头年轻人告诉我们说,我们不能被澳门警察抓住,抓住了等于是给共产党的警察抓住一样。

所以我当时说赶快上去,可是实在不行。那个蛇头跟另外一个我的同伴,他已经上岸了,招手。我脑子说恐怕爬不动了。后来那个年轻的蛇头就又跑下来给我拖上去了。拖上去就要糟糕了,后来就因为(被拖上去),下半身到处是伤口,因为那个海,烂泥里头很多锋利的贝壳,被割的,你要自己爬,不会沉下去的话,不会碰到底下的那个贝壳。贝壳哈,就这样上了岸。然后,他们有临时落脚点,然后就是在离海岸不远的连锁落脚点。我们就简单地在院子里用水龙头冲一下身子,都是泥嘛。就是几十秒,我就赶快进屋,大家都挤到被窝里头去了,实在太冷了。

然后,等到天亮,带着我们往澳门市中心到他们的那个窝点去。就到了,然后下一步我才去给人黄雀行动。

我比较幸运的是,在这个过程中,两个幸运,所以说上帝在保佑我。好,第一个我没有选择做渔船,同时也是这个偷渡集团负责的,有几个女的选择做渔船,渔船被拦截了,被中国公安抓了。然后第二天在澳门临时说从窝点出发,往城里的窝点去住,走的时候开始蛇头说我们叫一辆出租车,临时他又改变主意,说不太远,我们走路去吧。我说好,就走路去了,然后另外一拨的人也是在那个临时窝点过夜的人,叫出租车走,被抓住了。这两次我们都是很偶然的,一次我就躲过了那个被捕,一次是中国的公安,一次是澳门的警察。所以我就说,我能够九死一生。最后登岸以后,又两次避过了被抓,我说冥冥之中可能有神在保护。

到了澳门以后,我才去联络香港支联会。为什么我开始不联络香港支联会,是因为这之前,黄雀行动的这个救援救人行动出了问题,就是他们在救王军涛、陈子明的时候,黄雀行动,他们派了两个人到大陆去接应,被捕了。就说明出了叛徒,后来出了特务,然后导致王军涛陈子明,一个在长沙火车站,陈子敏是在广东湛江,夫妻俩都被抓了。他们知道这个救援当中出了问题,后来当然我们知道是谁出卖。

吴仁华(右三)和六四亲历者方政、王丹、周封锁、李晓明、滕彪和王军涛等在台北中正纪念堂前的坦克人装置艺术前。(萧洵拍摄),图片来自美国之音

吴薇:是谁?

吴仁华:是一个跟我们一样老北大的,北大七八级的一个物理系的学生,很有名。当时北大学生会的文化部部长,也是北大的活跃分子,跟王军涛他们北大活跃分子走得非常近。然后后来以留学名义到美国,在美国也非常活跃。后来是全美学自联的总部监事,又是海外第一个民运组织中国民联的总部监事。

后来因为在很长的时间里头,国安部门找不到最重要的“幕后黑手”,王军涛和陈子明的下落。所以就动用这个人,以海外带着捐款,带着偷渡渠道回中国,帮助陈子明王军涛逃离中国。因为我介绍的他的背景嘛,王军涛陈子明一个非常重要的合作者叫费远。费远也是北大七七级经济系的,也是活跃分子。大学毕业以后在陈志明那个民间……

吴薇:经济研究所

吴仁华:就是民间的机构,北京社会经济科学研究所担任副所长。然后他们后来出资跟北京《经济学周报》合作,费远是副社长,高瑜是副总编辑嘛。费远是这么一个重要而且跟陈子明王军涛关系密切的人。所以当然也熟悉海外派的这个人嘛,就相信了他。说我可以出面,把王军涛陈子明下落找到,你负责把他给送出去。费远出面找,最终找到了。然后费远第一时间就被逮捕了。很多人以为是费远出卖的,其实不是,其实是这个海外来的北大这个前学生会文化部部长。

所以这样呢,我就决定先自己出境,然后再联络黄雀行动,联络香港支联会。后来通过哥伦比亚大学的一个教授,叫做史天健,因为他现在已经去世了,我讲他名字没关系,也留下一个真实记录,就让他联络香港支联会,说我们在澳门,急需救援。然后支联会来,派了两个年轻的大学生,一男一女,到澳门给我们录音录像,拿回去做查证用。回头查证,我们的确是这个人,讲的是真的。然后就安排,让六哥安排渔船偷渡。后来六哥就派他的孪生弟弟七哥,到澳门来接送我们俩。七哥一见面他就掉眼泪,江湖背景人,他掉眼泪。他说我救了这么多人,因为我说过他已经救了134个人,他说第一次看到这么比较悲惨的状况,身上很多伤,脸上还割了一道。

吴仁华来香港后的照片。图:吴仁华提供,图片来自端传媒

吴薇:而且您穿着一个短裤跳到冰冷的海里头,之外,身上没带任何东西啊 ?

吴仁华:带了东西。这个也是很有意思的细节。刚才先把过程讲一个完整的,这其中有两个补充。因为你不可能穿着裤衩上岸,那很容易就(会被看出)是偷渡客嘛。所以所有的衣服裤子鞋腰带所有东西,他蛇头是有经验的,就装到超市购物的塑胶袋里头,然后把口袋扎紧了,里头就多少有空气,然后再套上一个塑胶袋,再扎紧它,再套上,一直套上大概七八个,最后再用绳子把它扎紧了。七八个塑料袋里头就有比较够的空气了。

然后,那个绳子打成圈,挂在脖子上,那一包东西放在胸前。他说你抱着它,游过去。我当时我就,我就很惊讶的,我说我从小到大游泳,最忌讳的就是脖子上挂东西,抬不起来呼气。你蛙泳,游一下,头要扬一下。他说你听我的,我们做这生意的,有经验。果然后来我抱着那个(塑料袋)下水,它有很大的浮力。

吴薇:还能当个救生圈。

吴仁华:对。他有经验,万一你水性不行呢,对不对。这等于就是一个救生圈吧。你不能带着救生圈,救生器材,深夜穿过边境地区,那很显然就可以举报你嘛,偷渡客嘛。

对,这是一个,另外一个就是救我命的。这是他们的另外一个经验。下水之前他强迫性地拿了一桶,装桶比较大的,一瓶浓缩的人参蜂王浆,一定要喝下去,一滴不剩。他说你不管好不好喝,一滴不剩。因为我在北大读研究生的时候,为了提神也是隔三差五喝人参蜂王浆,北京人参蜂王浆。但是那个很小,大概每一瓶只有小拇指大。

吴薇:小细管插进去。

吴仁华:对,它那个是比较粗大。那一瓶等于我平常喝的至少四瓶到五瓶。喝了,我也想相信专业嘛哈,对不对。做文献你都相信我呀,但是做偷渡你得相信他呀,对不对。我喝了,那个救命,因为那个高热量。这东西,所以在寒冷天气下,体力消耗快的话救命,要么就不是我抱着大竹竿救自己了,可能脚早就抽筋了。

吴薇:而且可能也浑身发热,你也不那么冷。

吴仁华:对,他说那个东西浓缩的人参蜂王浆,救命嘛。高浓度的热量,比巧克力的热量高多了。所以我们必须得相信专业。所以我幸亏是没有偷偷地扔掉,喝得一滴不剩,救了一命。这就是偷渡的一个小插曲。除了衣物以外,我就带了一张小纸条,就是香港的一个地址跟电话,是一个北京朋友给我的,说万一需要的话,你可以打这个电话,是他的一个亲戚。

还有就带来唯一的纸的东西,就是一份公安部的通缉令。那个实际上是文物了,我现在带在身边的。这一次我特意从储藏箱里头把它找出来,我说要带到身边,就是中国公安部通缉令,上面就是通缉陈子明王军涛,包括柴玲,封从德,还有陈子明的太太王之虹,五个人的。六个人,还有一个是《人民日报》编辑吴学灿,就是1989年所谓伪造《人民日报》号外,总共通缉他们六个人。我就把它(通缉令)带到海外,给海外的团体或者相关的政府机构看,就是王军涛陈子明这些人有多重要,必须得救他们。就带了通缉令,现在当然成了文物了。所以我一般不会捐出来给别人,因为当年随身带过去的就是一份通缉令,一张小纸条,其他不能带,带多了怕牵连别人。所以你刚才说带了什么东西,就带了(通缉令)。

1990年2月,吴仁华动身前往澳门时随身携带的中国公安部通缉令。通缉令上的被通缉人员共有7人:陈子明、王之虹夫妇、柴玲、封从德夫妇、王军涛、吴学灿、梁擎暾。陈子明和王军涛是民办北京社会经济科学研究所负责人,后因国安线人出卖而被捕,皆遭判刑13年。吴学灿是《人民日报》编辑,因逃亡失败被捕,判刑4年。柴玲、封从德、梁擎暾亦被列入中国公安部21名学生领袖通缉令,分别在藏匿近一年和一年多之后,成功逃离中国大陆,图片来自吴仁华,转自社群媒体平台WOMEN我们。

吴薇:所以七哥看到你遍体鳞伤,脸上还划了伤。

吴仁华:他掉了眼泪了。他也是一个见多识广,有江湖背景的人。为什么说黄雀行动找六哥他们作为前线的救援,因为他们过去从事走私生意。从事走私生意的话就有很多社会背景。走私生意的话,你至少跟一些黑社会都有关系才有渠道。所以包括在中国大陆的话,他跟武警公安边防的人要有关系。所以这样他们就利用这个优势,所以在六四后黄雀救援行动就成功了,救出这么多人。

你看其中有些最重要的人,我记得是,是陈一谘还是别的人,就是坐的武警公安边防部队的巡逻艇,偷渡。途中遇到了公安部门的巡逻艇,双方还开火,还开枪了。对,因为公安跟武警不一样嘛,他叫你停止,检查,你不敢停下来,停下来就暴露了。上面都是武警武警官。所以那一船的武警官兵后来送人到香港,他们回不去。然后非常敏感,港英政府就第一时间把那批军人送到英国去了。所以六哥他们,因为他们过去从事走私生意,所以在香港,在中国都有很好的渠道。因为说起通俗的话就是中国边防,公安,很多人被他喂饱了嘛。每次走私一次要给他提成嘛,回扣嘛。所以后来,加上有些武警或者公安内心里头同情八九的参与者,所以他们才有优势条件从事这个黄雀行动。

陈一谘,图片来自美国之音

更细的东西我不能去说,因为我在1989系列台湾中央广播电台写的系列文章里,已经非常注意到别人的安全,非常有分寸地写了相关的偷渡过程。结果还有很重要的一个朋友,就是跟黄雀行动有关系,要求我下架有四篇文章。我说既然你认为有问题我就下架。所以黄雀行动很多东西可能细节,没法说。所以我只能谈我自己个人跟黄雀行动相关的。到了香港以后,当然一切就没问题了,所有东西都是相关的团体跟朋友在关注。

然后,第一时间跟六哥,彻夜长谈之后,第二天就有立法会的一个民主派议员陪着我到香港入境处去自首,因为偷渡毕竟违法了。我们得守法,自首,在偷渡入境的认罪书上签名。

然后,他就把我们送到新屋岭的拘留中心,要走程序审查。所以在新屋岭(拘留)中心,我待了大概三天还是四天。

然后经过所谓的身份的甄别。那个甄别是很详细的,很专业。包括我在1989年之间参与的事,一件事一件事要说清楚,他一一做记录。后来那个甄别的官员说,哎哟吴先生,你都可以写一本书了,你看从第一天到最后一天,你都在第一线,可以写本书了。然后要我画出我的政法大学的整个校园图,教学大楼在哪里,办公楼在哪里,你的宿舍在哪里,然后有几个大门,你说党委书记是谁,校长是谁。当然这些对我没问题,但对他们来讲是最重要的识别你身份的一个过程。

后来,三到四天就通过了。通过就给我一个临时的身份,随身带。因为香港警察随时会查,然后等待去第三国。所以我在香港从三月初到七月五号离开,等了四个月。

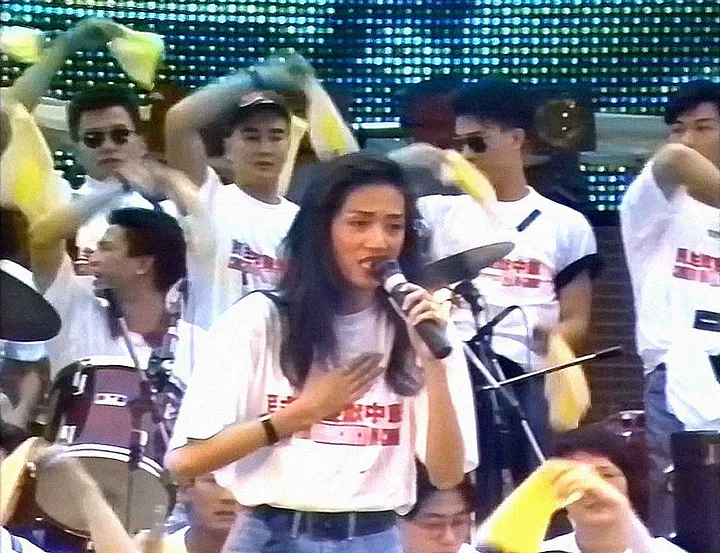

当然四个月生活,香港相关的朋友会帮助。所以房租,生活费不用自己担忧。我非常感谢,因为在八九民运期间,香港各界人士就捐了很多钱。然后后来主要是支联会成立以后,来使用这笔钱。黄雀行动它是单独一个项目,所以另外又捐了很多钱,包括很多知名的人物。包括那些很有名的,可能包玉刚啊,这些。我知道的就是,至少像《星岛日报》集团的女老板胡仙吧,他们都捐了钱。包括知名演员梅艳芳,当时也是捐了钱。所以很多人捐,因为整个黄雀行动的费用是非常高的,因为你要冒着风险,租渔船,甚至很多重要人士是从中国大陆一路护送到沿海,再偷渡出来,这费用是非常高的。像我从澳门到香港是比较安全的一个地段,那艘渔船好像花了十八万港币。那你想从中国大陆风险更高,当然相关背景的收费会更高。

1989年5月27日香港演艺界举办“民主歌聲獻中華”声援六四学生运动,图中歌手为梅艳芳,图片来自网络

吴薇:而且它是一站一站都有人接送。就是像接龙一样这么给送下来的。

吴仁华:所以黄雀行动真的是体验了我一向很崇尚的那种侠义精神。有个江湖在,对。很多人就是侠义嘛。一方面,当然表面上是很尊重这些重要参与者。当你真正要站出来做这些事,你需要侠义精神,是有风险的呀。不是简单的一个经费的问题。风险,所以很多人,包括中国大陆很多人参与。

包括我说那些武警的边防人员,甚至包括现役的军人。所以后来我就认识一个现役军人,成了好朋友。他当时就是一个团长,现役的。而且他的父辈是55年的将军、红二代。就因为出于这种侠义,出于良知,冒着风险帮助苏晓康,先是提供隐藏地,然后一路护送他到香港。当然他也回不去了。所以这种人,像在整个黄雀行动当中,很多这种人,很多无名英雄,我对他们很尊重。因为我从小我就崇尚这种侠义嘛,两肋插刀。

我经常跟朋友开玩笑,我说喜欢这种。我说从小到大一直到北大读研究生,是为了受欺负的同学跟人家打架,两肋插刀,插满了刀。

吴薇:两肋插满了刀。

吴仁华:从小到大,从幼儿园开始一直到研究生。所以在北大本科那时候,那场架打得惊天动地的,被举报,然后校保卫部立案,差一点就是开除学籍了。幸亏当时从校方到我们中文系各级领导,偏向我们这些77级学生,打架对象是工农兵学员,他们是很骄傲的嘛,都是政治过硬,所以上大学毛泽东说的是上,管,改。就上大学,管大学,改造大学。老师反而是被改造对象。所以老师当然不喜欢他们,一个是文化程度,不爱学习,再一个又是很傲慢。我们不一样,我们学习成绩好,然后又尊重老师。所以那一架幸亏是我们第一期高考入学学生,就一直拖,拖到那个跟我们打架的工农兵大学生毕业,只是不了了之。

1978年,吴仁华(图左)预备到北京大学报到前的照片,他是北大中文系古典文献专业77级学生,图片来自吴仁华,转自社群媒体平台WOMEN我们。

然后,很有意思的就是打架。我们在北大最大的学生食堂没有饭桌,没有椅子,三千人可以同时用餐。当然是对方不对,他插队加塞,然后还打我们班同学,把我们班同学用饭盆砸得头破血流。当时我就很生气嘛,我说回去,你指认哪个人。我们原始的方法,正义复仇。我们到园林处,一人拿一把铁锹,五个人,入学以后,我们一个星期劳动,在园林处,知道哪里有铁锹,一人一把,追着他们工农兵学生打,他们地质系的,身强力壮。都是地质队的嘛,书包里都有把小铁锤,敲打石头的。不过我们五个人更勇猛,拿的铁锹 。

吴薇:抡着铁锹就上去了。

吴仁华:对,很有意思,当时我是穿军装的。所以事后被第一个指认,特征太明显了嘛,军人,穿军装的,而且是军官服装,四个口袋。然后打的过程当中,我们中文系比我高,一个年级的工农兵学员,也是穿军装的,人高马大,在拉架。他倒没有拉偏架,说偏向工农兵学院。因为我们毕竟一个系。然后他是我们中文系排球队的主攻手,我是二传手。对吧。所以认识我,对不对。咱们是队友对吧,我是给你传球,你才能扣球嘛,对不对。所以没有拉偏架,就是想把它拉开,居中。那个也是穿军装,大高个,我们叫他王胖子。事后我也感谢他,我说王胖子,我说你没有因为你是工农兵学员,拉偏架,你还是很公正的。

王胖子是谁?王志华,赵紫阳总理的女婿。那时候赵紫阳还是总理吧。

2021年1月18日,赵紫阳女儿王雁南和女婿王志华现身祭拜赵紫阳,图片来自Twitter@chauchiwing

对。所以我为什么先说(事情)最后说王胖子是谁。就是那一次,我就觉得这个人公正,正派,对他印象很好。所以六四以后我对他很敬佩的,因为北京宣布5月15号邓小平在家里开中央政治局常委会嘛,对不对。拍板,戒严镇压,赵紫阳就输了。在他家,本来就只有五个常委,是二比二,一个弃权嘛。五个常委,决定不了,邓小平一在,乔石,原来是弃权的变成支持戒严了,他说三比二。

所以,赵紫阳回家就开了一个家庭会议嘛,四个儿子,一个女儿,加女婿开家庭会议,包括太太,说我做了选择,反对戒严,反对镇压。当然我这个选择可能会带来很严重的后果,我撤职肯定的,可能还要入狱,你们怎么看。很令我敬佩的是所有的子女,包括太太支持他的选择,知道吧,包括这个女婿。所以后来四个儿子当然因为会受牵连嘛,所以最后都不在家了,六四以后,赵紫阳夫妻当然也想保护他们,所以最后软禁期间一直到死,实际上是女儿跟女婿一直陪伴到最后。

后来,赵紫阳去世,鲍彤想单独见最后一面,因为六四以后没见过嘛,当局终于同意,然后国安陪同在场,单独,鲍彤在北京医院停尸房见赵紫阳一面。可是国安不让照相。所以王志华忍不住跟国安打了一架。挺仗义的一个人。

对。所以那时候我说到北大大食堂打架,我就会想到王志华。真是很好一个人,因为他自己本身也是高干子弟,他做赵家女婿之前,他父亲是西藏军区的空军司令员。后来父亲调到北京军区做空军司令员。所以也是一个将门之后。

然后,六四之前他已经是中央军委常务副总参谋长徐信的大秘书,级别很高。可是因为赵紫阳,没有任何理由,就你回家休息。

吴薇:他现在在哪儿?

吴仁华:还在北京吧。他跟他的太太一直在北京,他们俩夫妻一路陪伴,赵紫阳夫妻,先送走了赵紫阳的太太,后来又送走了赵紫阳。所以这样的女婿真让我敬佩,有情有义。