【四一按】

艾晓明老师是我钦佩与喜爱的一位前辈学者,道德文章均是我辈楷模,更珍贵的是,无论多不容易,她身上永远有种温润而锐利、优雅而亲切的气质,让你如对明月、如坐春风。去年,在青城山脚下,我们有过小聚,说起摄影、手稿和个人回忆录,她两眼中全是光。我们站在饭店的中庭,一聊就是很久,太投入,浑不觉山风微凉,惟彼此一片热忱。

艾老师赤子衷肠,但因长期学术训练,写文章非常克制,精确、优美而有穿透力。这篇长文,原发于《波士顿书评》,默存是简中网络首发。在给默存时,艾老师又修改了一些细处,而之前此文早已反复修改,其治学严谨、力求尽善的态度,令人心折。微信发来定稿时,艾老师怕我不好编辑,同时提供了PDF、WORD、WPS三种格式,并将文中图片编号一张一张单独发来,这样的人,这样的图文,你怎能不一睹为快?

【《波士顿书评》编者按】

2023年三八国际妇女节,《彼时红颜:19世纪中国女性影像收藏展》首次在北京展出。5月底,策展人、影像作品收藏家李欣邀请廖雯、艾晓明、靳卫红、杨荔钠四位女性学者和艺术家来展馆与观众一起讨论。李欣编辑了这些讨论,并将这次展出的19世纪老照片从60张增加到140张,一并收入书中,新书近期即将出版。

艾晓明的文章聚焦于《彼时红颜》展,介绍了晚清摄影进入中国的方式,文中探讨了这些照片承载的历史、文化和性别的信息,还有外国摄影家看中国、看女性的特点;作者也高度评价了疫情中去世的华裔艺术家刘虹对老照片的一个颠覆性挪用。她认为:

“摄影产生于19世纪,它是献给20世纪的一份厚礼。摄影工具如今已是如此发达和普及,普通人在社交媒体上随手发图,远比文字叙述容易。在21世纪的今天,照片不是稀缺之物,而人工智能介入的虚拟现实,反而带来更多的困扰。真实与虚拟、原创与复制的界限,在无数人日常化的影像消费中不再那么清晰可辨。人对真相的追求,一方面变得容易,另一方面却也增加了困难。

回到《彼时红颜》的讨论,有助于我们重新思考摄影的初衷。非虚构影像的生命力,说到底,还是纪实本身。纪实目标,看上去总是在抵达现场时实现了一部分,又因为身份、视角和方法的局限被搁置一部分。这里的所得所失,也构成这个工作的魅力和动力。作为女性,作为纪录片和图文创作者,我深信,文化理解和形式创新是没有穷尽的;但在纪实摄影中,把存在于当下又在时间中流逝的人事形貌,拍下来,记录和保存下来,注定是基础的,也是更重要的一回事。”

看见曾经的我们

——关于《彼时红颜》影像展的读书笔记

文/艾晓明

01 未署名照片,来自现场朋友,特此鸣谢。(由左至右:杨荔钠、艾晓明、廖雯、靳卫红)

一 照片/艺术作品/印刷品

《彼时红颜》选入的照片,都是呈现女性形象的作品,其创作时间在1856—1903,前后跨度近半个世纪。这是清朝统治的晚期,也是中国近代史的开端。

这里,我首先想到的是,照片可能是那个时代第一次作为一种呈现方式,使世人看见这么多不同阶层的中国女性。这些照片被刊登在日本、英国的新闻画报上,在照相馆里作为文创商品经销,被印制成明信片寄往异国,被来华的商人、军官收入来华旅行的纪念相册……这些用途,使它们不同于传统意义上的仕女画。它们真实,以现实人物为拍摄对象;它们进入市场流通,不再是达官贵人或艺术家的专有收藏;它们可以是艺术照、风俗照,而最重要的在于,它们可以通过制版成为大批量复制的印刷品。

02 在北京噫吁唏艺术馆展厅。这个空间是设计师梁建国打造完成的,馆名取自诗仙李白《蜀道难》首句。

雨果在《巴黎圣母院》中曾以充满诗意的语言,概括了他所感到的时代变迁。他认为,在印刷术出现之前,巴黎的历史是以建筑物为标志的。通过那些彼此替代和新增的建筑,可以“重新发现一个世纪的灵魂和帝王的相貌”;但一本小书的出现,事情就变大了,大到不可想象的程度;它要推翻信仰,颠覆神权并开启民主。这就是印刷术的意义:“在印刷的形式下,思想比任何时候都更易于流传,它是飞翔的,逮不住的,不能毁坏的。”1

《巴黎圣母院》写于1831年,距被称为“摄影元年”的1839年不远;与收入《彼时红颜》展中最早的一张照片《中国女孩》的拍摄年代1856,也只有二十来年的时间。《彼时红颜》展中陈列的老照片,均属于印刷术时代开始之后的产品。假如说照相术的发明使人类第一次拥有了摄影的方式来记录生活,那么,印刷术则预先为此做了准备。如此,这些老照片得以传世,并在它诞生的年代,距今约167~120年后,重回我们的视野。

然而印刷术也还是一个模糊的概念,中国人通常会认为,印刷术是中国古代四大发明之一。的确,唐代中后期开始应用雕版印刷术,印制于公元868年的《金刚经》被认为是最早有明确日期记载的印刷品。元稹序白居易诗集,其中写到“缮写模勒”,也是指白诗印本。但这些都不是“彼时红颜”的照片所呈现的那种印刷术。

从更大的范围来讲,中国的印刷术发明即使早,却并没有带来类似欧洲近代的思想革命。雨果惊叹“印刷术将要杀死建筑术”,在这样的时代变迁中,我们看到王权的衰落、市民社会的兴起,此外还有教育的普及以及媒体的市场化。这些都和中国的印刷术没关系。当然,印刷术不会单独发生作用,天然地带来社会革命;言论自由和对它的压制同样可以借助于印刷术。但是,雨果所预言的那种使得书本之“易于留传”的特性,知识和思想借助于传播的迅速而引起社会巨变,这一点是被证明了的。

同理,当照相机的快门摁下,当成千上万有关中国女性的形象、风俗和奇观通过照片翻印出来,流通于东西方世界,它也生产出一种有关中国妇女的知识和观看的方法。我们今天来看这些照片,实际也是去看一百多年前的摄影者,他们怎样来到这些女性面前,怎样去观看她们的形象,又怎样通过照片讲述她们的故事。

这就涉及到下一个问题:拍照片的人和照片的用途。

二 他们是谁?如何使用照片?

在噫吁唏艺术馆这次展出的60张照片中,有19张的作者姓名身份不详;另有数张出自华人摄影师,分别为黎芳创办的华芳照相馆4张、温棣南兄弟创办的缤伦照相馆的1张,还有清朝廷御用摄影师裕勋龄拍摄的慈禧肖像1张;其余四分之三的照片出自美国、法国、英国、丹麦、瑞士、日本的摄影师。这反映出一个历史事实,早期的中国摄影史,应该称之为摄影中国史;第一代拍摄中国人的摄影者(专业的或者业余的),基本上都是外国人。

除了在巴黎的三家照相馆拍摄的中国人名片照外,其余署名的外国摄影师,根据资料检索,大体可分为两类;专业的和兼职的。英国摄影史学者T.贝内特(Terry Bennett)认为,今天的观众应该注意到这种区别。我觉得从专业者中甚至还可以再分为驻地的商业摄影师,即到中国来开了照相馆的人,以及流动的专职摄影师,如随军记者、旅行摄影家。

非专业的兼职拍摄者,如外交官、来华经商者、军官等,这些人有钱有设备,又有深入中国腹地的机会,照相机是工作记录或探险爱好的工具。

就专业摄影师而言,驻地和流动并没有绝对的界限,英国人威廉·桑德斯(William Saunders,1832~1892)也曾离开他在上海的照相馆,到北京或者苏州拍摄新闻事件。

说到威廉·桑德斯,这次展览中有他的10幅照片,也是外国摄影师中入选作品最多的。

在《中国摄影史:1842~1860》一书中,泰瑞·贝内特认为:威廉·桑德斯是“主宰了上海摄影界27年的摄影家”。2英国的“洛文希尔中国摄影珍藏”(The Loewentheil Photography of China Collection)收有数以万计的有关早期中国的摄影作品,其中就包括桑德斯的摄影集和一整套由桑德斯亲自手工上色的系列照片;这些作品中有40张蛋白印相原片曾在2016年伦敦的亚洲艺术周第一次向公众展出。

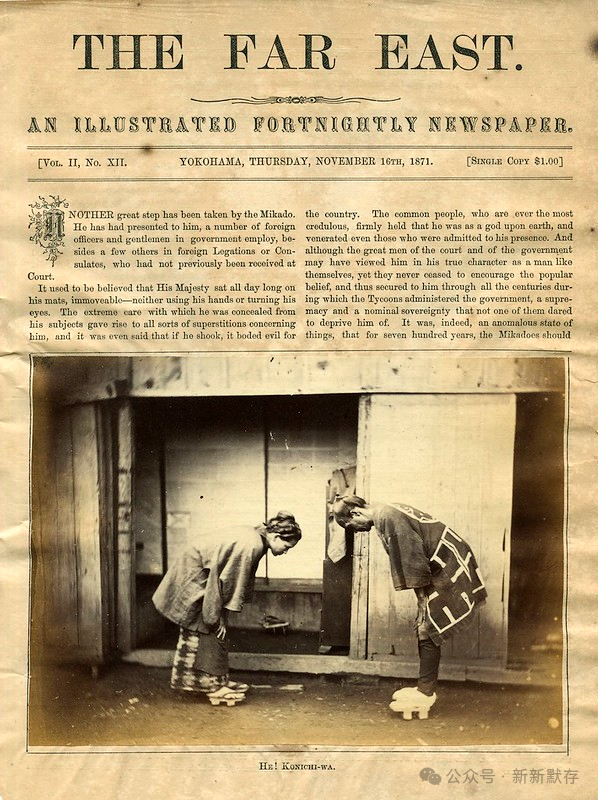

桑德斯将照片销售给在华的西方人,或刊登在中国境外的画报上。刊用过他的作品的有《远东》杂志(The Far East)、《伦敦新闻画报》(The Illustrated London News),还有英国《哈泼斯》周报(Happer’s Weekly)。《远东》是1870年5月在日本横滨发行的英文刊物,1876年《远东》的主编布莱克侨居上海,两年间刊登了大量有关中国的照片。杂志的读者是在华的洋人群体和对中国感兴趣的西方人。

03 在我出生的82年前,同月同日,《远东》首页。

《伦敦新闻画报》是世界上最早的画报,然而它并非仅仅是呈现画作,而是采用插图和文字说明来报道时事新闻,介绍异国风土人情,包括亲临实地的特写,它的插图风格也以写实为主。以关于中国内容的插图而言,作者中有画报的特派画家兼记者,又有相关的目击者,如英国皇家海军军舰上的医生、入华英军中的步兵上尉、到中国行商买办家做客的英国海军测量员等。插图的主要形式为根据人物和场景速写绘制的版画,其中也有一些以中国画家的作品为蓝本。

04 沈弘编译,北京时代华文书局,2014年出版。

桑德斯到上海的第二年即1863年,该画报的销量已达30万份,根据照片绘制的版画增多。桑德斯最初被介绍给读者,是在第43卷,他发表的作品标题为《上海速写:城隍庙茶馆、常胜军》,这是根据他拍摄的照片绘制而成。画面中茶馆被改用作兵营,在上海的法国军队进驻其中。

第44卷用了他提供的8幅照片,包括昆山的洋枪队操练、苏州勤王府营寨的外景和内景。当时英国的陆军和海军人员都被允许加入清军,以便帮助清廷镇压太平军的叛乱。此后,在1871年,他出版了自己的摄影集,题为《中国人生活与性格素描》(Portfolio of Sketches of Chinese Life and Character),珍藏于英国、美国的大学和艺术机构。《彼时红颜》展中选用的照片,也都在这个集子中。

不同于桑德斯这样开照相馆的经营者,在流动的摄影者中,有美国人小伊利法特.布朗(Eliphalet M. Brown,1816~1886),“彼时红颜”中年代最早的作品就是他的《中国女孩》(图1,根据照片制作的版画)。

05 中国女孩(展册图1,1856年,22X30 cm,纸本版画)

他是美国海军马修·佩里(Matthew Perry,1794~1858)准将率领的远征舰队抵达日本的随军摄影师,也是银版印刷师、平版画家。据说他在随军探险的两年时间拍摄了400多张照片,由政府出版的远征故事(Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan)第一卷中所用的19张插图,都是根据他的银版照片制作的版画。佩里准将离开日本去澳门期间他也随同,《中国女孩》的照片就是在澳门拍摄的。在作为书籍插图时,在CHINA GIRL 之下还有一行小字是“银钿头饰”(Sycee Head Dress),有网页自动翻译成“元宝头饰”,看上去这个女子的发型的确像个元宝,不过,仔细观看,应该是指女子的发饰即那个精致的银镀花簪,是一般殷实人家女子的装饰(现在故宫博物院的藏品银镀金嵌珠宝钿花,那是皇室贵族成员才用得起的头饰了)。

06 《远征故事》中还有一些女性形象的插图,如第211页,疍家人,澳门。

另一位令人印象深刻的旅行摄影师是詹姆斯·利卡尔顿(James Ricalton,1844~1929),“彼时红颜”展出了他的蛋白立体照片《北京妇人》(图9)。他来中国主要是沿水路走,搭乘的交通工具有海上客轮、小篷船、轿子、滑竿,甚至还骑骆驼。他除了带有照相机,有时也带了马提尼-亨利步枪(Martini-Henry)和子弹。很多时候,底层人不敢面对照相机,怕被它掠走魂魄;但他锲而不舍。而且,他有时也会趁人不注意时,把他雇来扛设备的小伙子拍进画面,并且在摄影笔记里写出有关人物的故事。

属于兼职的外国摄影者有奥古斯特·弗朗索瓦(Auguste François,1857~1935),中文名为方苏雅。他是法国外交官,影展中有他拍的照片《云南府厘金局的局长夫人》(图33)。

07 罗顺江/胡宗荣译,云南美术出版社,2001年出版

方苏雅在1895年任法国驻中国广西龙州领事,1899年任云南府名誉总领事和法国驻云南铁路委员会代表。他也是旅行和摄影爱好者,在西南山区游历过很多地方,拍摄有上千张照片。1997年岁末,他拍摄于1896—1904年有关昆明的老照片,被启运回到中国,并在昆明展出。而他的侄子根据他这一时期写的日记、信札,整理出版了《白皮肤洋大人》(Le mandarin Blanc)。5方苏雅还是中国最早的纪录片拍摄者,在YouTube上现在还可以看到方苏雅任领事时会见云贵总督丁振铎的视频。

不过,专业者也有兼职公务的,这倒是得到了新的拍摄机会。例如大卫·诺克斯·格里菲斯(David Knox Griffith,1841~1897),在“1873年夏天,他受李鸿章的洋幕僚马格里委托专门去长江上游考察、拍摄,为西方进一步打通长江的商业通道做准备。”6 影展中“五茶女合影”(图12)就是他在这一年拍的。他在前往宜昌的路上,到达俄国人在湖北省羊楼洞开设的中国近代第一个茶厂,拍了一组茶叶制作工艺照片。

08 五茶女(展册图12,1873年,22.2X27cm,蛋白照片)

《彼时红颜》展中的署名外国摄影师都可以归入这两类——专业者中的丹麦人埃米尔·瑞斯菲尔德(Emil Riisfeldt,1846~1893)在香港开办过摄影室,他拍了广东南音的女艺人(图4、图5)(不过微博上网名为“蜀中客栈”者认为它“应该1869年至1870年拍摄于福州的”)。瑞士的皮埃尔·约瑟夫·罗西耶(Pierre Joseph Rossier,1829~1883?),1854年成为英国Negretti and Zambra公司的摄影师,该公司发行了大量的立体照片。因为罗西耶是公司最好的摄影师之一,又是瑞士国籍(这有助于他安全登陆),他因此得到委派,拍摄第二次鸦片战争期间的中国。他寄回英国的照片分别以25张和50张一套在1859年出版,这些照片都是在广州及其周边地区拍的。7 德国人F.舍恩克(F.Shoenke,生卒年月不详,在福州时间大约在1862~1889)是钟表匠兼摄影师,他在福州开了最早的一家照相馆,据说他在那里生活了27年并在福州去世。他拍摄了福州和厦门的风光,集为风景系列出售。8 他留下的能被甄别出来的照片不多,这次展出中可以见到他的“穿传统服饰的福建女子合影”

09 穿传统服饰的福建女子 (展册图28,1880年代,20X26cm,蛋白照片)

检索相关研究和网页资料可见,作为商业摄影师,固然他们要招徕中国顾客;这从泰瑞·贝内特书中很多经营者的广告可以见出;但那时并没有肖像权的概念,他们拍摄的照片更多的是被用于西方的出版机构,服务于商业或政治、军事目的;拍摄者从中得到收入。再则,他们也并非专为拍摄女性照片而来,相对而言,女性影像在他们的影像世界里,只是其中的一个侧面。在这一时期的时事摄影和人物肖像照中,女性形象并不占主要部分。

而那个时候的中国,在西方人眼里既是古老神秘的,也在迅速走向衰败腐朽。《伦敦新闻画报》上刊登庚子之变时的血腥场景时评论说,这里的人对西方人按头论价,不惜为了银子犯下最血腥的罪行。闭关锁国的后果是,皇帝野蛮,民众愚昧、仇外。国家的人口超过整个欧洲,但缺乏一个决心与古代传统决裂并引领人民进入西方文明的皇帝/改革家;清军尽是些乌合之众。中国的刑罚过于残酷和野蛮,连中国的菩萨看起来也是凄凉可怜,面部表情愚蠢。

10 庚子事变后,各国来华摄影师和记者,留下了相当多的有关这一时期战事和世相的照片。

尽管如此,每个摄影师的国籍、身份和来华经验不同;所处的地区以及打交道的阶层不一样。他们中间,詹姆斯·利卡尔顿来华将近1年,桑德斯在上海27年,F.舍恩克在福州也是大半生;他们各自拍照的意图和呈现方式不可能一样。

以利卡尔顿为例来说,他为什么来中国呢?遥远东方的中国,那是一个未知的世界,他带着那种启蒙时代求知的热情和考古的视角。他谈到,古代很多帝国已经消逝,我们再也看不到古埃及、腓尼基、古巴比伦和古希腊这样的帝国了,但是中国从古到今在风俗、法律制度方面,没有发生根本的变化。这就很值得去研究。看中国,犹如让时光的车轮倒转,可以去凝视人类历史的曙光;这就好比在博物馆里看古董一样。但看中国也不仅仅是看它有多古老,还因为它还是一个谜,而当时发生的义和团起义则显示出,这个为自己悠久文明而骄傲的帝国,坚决反击现代主义的强力推进。那么他的希望是,通过自己的立体照片来激发人们的兴趣,去理解这个国家和人民。9

而像方苏雅这样的法国官员则不同,他喜欢拍照但并不以此为职业。他要在变化的政治局势中与中国官员的迂回斡旋,同时推进法国驻云南铁路委员会的目标。他对清朝的官员高度警觉,对中国人的意愿也满不在乎;他在路过某地时发现一些反叛者的尸骨,他竟然偷了满满一袋,送回自己的国家博物馆。他在记录此事时也毫无忌讳。要说他的心态是那种居高临下、自我中心的西方殖民者,是一点也不过分的。对中国人的鄙视、猎奇和征服欲,这种描写常见于他日记和信札的字里行间。不过,仅看他拍摄的“云南府厘金局局长夫人”照,倒也是中规中矩的。照片这种媒介,也有自身的独立性。

《彼时红颜》这次展出的照片只有60张,我们藉此还无法深入了解每一位拍照的人;但它至少是一个提示,我们可以通过影像中承载的形象细节来观察历史。将照片置于它所产生的年代,看其中的细节和拍摄者如何身临其境,也会有更多的收获。

三、镜中红颜

这些照片无疑是可以称之为“老”的,里面有几种老相:一、时间——如同陈丹青在视频发言里所说的,那是我们的祖母、曾祖母的时代。二、色调——照片当然都是黑白两色的,除非是有照相馆在后期涂抹上色,经过时光打磨,黑白照片也有一些泛黄。三、样貌——无论是人物的形象、服饰装扮还是图像里的道具,都属于那个堪称老或旧的时代。但若仔细分辨,却又似乎看见了我们自己的未曾自知的影子。

我们从照片中看见那时的女子,也看见了摄影早期的形式。展厅里我首先看到的人物肖像,属于现在已不流行的名片照(CDV)。这种照片原版的幅度较小,一般尺寸在5.4X8.9厘米。如今在电脑上放大看照片,和看原版的感觉不同,一个主要的区别在于尺幅的大小因为鼠标的自由缩放而模糊了。

从名片照的历史来看,因着摄影的普及和实用性,它所保留的影像从皇家贵族、名人偶像也扩大到普通人之中,这是照片呈现的趋势。还有,名片照同时又有交际功能,如现在商务活动中的名片一样。试想,昔日的闺阁女子,用上了名片,这难道不是踏入现代生活的一个图标?

图2和图3中国皇后名片照来自两家法国摄影室里,其中,德斯梅森(E.Desmaisons,1912~1880)的照相馆制作过很多欧洲皇室贵胄的名片照,如法国皇帝拿破仑三世、英国国王爱德华七世、英国皇室成员的名片专辑等。名片照中的女性形象有俄罗斯皇后玛丽亚·亚历山大罗夫娜(Maria Alexandrovna, Empress of Russia)、英国玛丽一世(Queen Mary I)、维多利亚公主(Princess Victoria)、西班牙女王伊莎贝拉二世(Queen Isabella II of Spain)、德国的卡罗琳,萨克森-魏玛-爱森纳赫大公爵夫人(Caroline, Grand Duchess of Saxe-Weimar-Eisenach)……10这些女性中有些人并非在世者,而欧洲皇室一般会有自己的御用画家,皇室成员会委托画家为皇后绘制肖像画,用来装饰房间,也因此产生了一些非常著名的肖像油画。而这之中有的肖像画不对家族之外的成员开放,即使外人可见的作品,也无法进入大众视野。如今我们在网上可以看到的这些名片照,在德斯梅森的时代,先根据画师的作品制版再进行批量印制,想来是很能满足大众的好奇心的。大概是因为各种皇室女像中,唯独缺乏中国皇后的画像,所以图2和图3 上的中国皇后形象就被创造出来。出自查尔斯·雅科坦(Charles Jacotin,生卒年月不详,活跃于1860~1879年代)摄影室的皇后形象显然是以西方女子为模特的,只有头饰和立领款式的袍服显示了中国元素。

11 中国皇后(展册图3,1870年代,9X5.5cm,蛋白名片照)

看画中人的发型和低眉垂目的柔顺,投射出对中国皇后的西方想象。现代的摄影术真正进入皇宫则是这张照片产生的三十年后,1903年,慈禧太后允许宫廷内的摄影师为她拍照片,她本人已是在68岁的晚年。在故宫博物院的网站上,有王志伟文章谈到慈禧太后与摄影的故事。

出现在1867年巴黎世博会上的福建茶女念亚采和周雅妮的名片照(CDV),其历史信息更丰富了。

12 (上)福建茶女周雅妮,1867年,6X10cm,蛋白名片照

13 (下)周雅妮与念亚彩合影(立者为念亚彩,坐者为周雅妮)

一眼看去,这个照片形式上属于名片照;不同于根据画像制作的中国皇后,它拍摄的是真实人物。需要说明的是,名片照非特指用于商务或社交的名片,广义的名片照就是名片大小的照片,内容也有各种,可以拍人物也可以拍街景。不过这两位女子的照片特别符合名片照的特点,它的画框外印有巴黎博涛照相馆的字号,还印制了两位女子的法文名字,以至于我们至今依然能用这名字来称呼她们:念亚彩和周雅妮(LEAO-YA-TCHOE et TCHEOU-YA-NAI)。《彼时红颜》展册上介绍说,她们两人是参加世博会的福建茶商的太太和女佣;我查阅了一番,发现她们的故事值得另写一篇考证文章了,这里只是先做一简略说明。

流传至今的两位“福建茶女”有数张同类照片,还有根据照片制作的明信片。两人并无主仆之分,名片上的身份都是“中国福建茶商”。

下面这张念亚彩的单人肖像,名片照的特征就更加明显,它出现在skylight画廊已经售出的拍品网页上。这张照片的正面,照片下方三行法文标示了人物的姓名和身份,反面还有中文签名:

1867年世界博览会

中国茶商

念亚彩 (福建省)

14 念亚彩的中文签名照,细看签名,不似软笔所书,会不会是法国汉学家代笔呢?待考。

在华辰2018年秋季拍卖会上出现的她俩名片照应该是同时拍的,姿势略有不同,可见保留下来的这一对茶女的名片照有几种式样。念亚彩与周雅妮的合影有坐姿也有站姿(《彼时红颜》中展出的是一坐一站,展册图10、11)。她们看上去年龄相近,服装质地均如锦缎,宽袍大袖。细看图上女子,目光平静,落落大方,尤其是周雅妮(左),嘴角含笑,显得颇为自信。

15 华辰拍卖会上还出现过三位女士的合影,坐着的是念亚彩(左)和周雅妮(右),后面站着的那位年长女子,应该是照顾她们生活的女佣。

如果我们真的把照片上印制的身份看作人物的真实标识,那可是摆了个大乌龙。其实,两位被认为体现了东方女性之美的莲足少女,只是被请来作为中国展的活道具。那年的世博会,清政府拒绝了主办方的邀请,是法国的著名汉学家德里文用自己的资金推动和组织了中国展厅的设计和展出。由于中国的法籍在福建的海关官员美里登(M. de Meritens)、中法若干政府要员与民间收藏家等协力合作,最后成就了这次“中国花园”的成功展出。

这两位表演中国茶艺的女子,是美里登经过了长期寻找,动用了很多关系,又经过多方协商,还花了高价专门从福建请到巴黎的。她们既不是照片上所说的茶商,也不是茶商的女眷,而是类似茶艺表演者与侍女的扮演者。她们在这个既像从事茶叶贸易的店铺又如同茶馆的场所,演示中国的茶文化。两位少女(一个14岁、一个16岁)很好地完成了她们的使命,让西方观展者看到了活生生的中国风情,她们自己也得到了策展方周到的照顾。不过,也有批评者,如法国记者和政治家François Ducuing ——他编辑有两卷本这次世博会插图目录——认为,这种人为制造的中国奇观是肤浅的,并不能体现中国传统茶艺在文化上的重要性。11

这两个有名有姓的小姑娘,在“中国福建茶商”的名片照和明信片上,历经百年依然栩栩如生,且还会继续凝视着观众,告诉人们:我们拥有/又不拥有那个名片上的身份。而那位无名的年长女子,同样以身份的空缺肃立在那里,暗示了阶层差异在图文中的体现。

16 “中国花园”外观,根据《圆明园四十景图咏》设计,这套绝世孤本被法军上校杜潘掠至法国拍卖,不久后被法国图书馆收藏。

17 “中国花园”茶亭里的景观:前台的伙计正在接待外国顾客,后面坐着的两位少女和右边的年长女子时而收拾货品,时而为沏茶奉茶做准备。Jules Gaildrau (1816-1898), Chinoises Débitant le Thé,木刻版画。

我因为对图像的历史缺乏研究,写这篇文章,也如行走在博尔赫斯那《交叉花园的小径》。“所见即所得”用来解释图像里的人物,那恐怕是靠不住的。照片上的呈现,总是摄影者取舍后让我们看到的情形,它可能是谜底,但也可能只是谜面,有待我们解密。

无论如何,由于时光机器的不可逆转,照片里的一切,毕竟也给我们考察彼时女性的生活,提供了各种细节。

“彼时红颜”展中图22和23都是佚名作品,拍摄对象是诰命夫人。诰命夫人是朝廷给予五品以上高官的母亲或妻子(正室)的封号,它是母以子贵、妻以夫荣的标志。诰命夫人在女性中享有特权,可以拿到朝廷俸禄,还可以参加和皇后一起参与社交聚会。

诰命夫人享有特别的服饰装束:“清朝命妇礼服,承袭明朝制度,以凤冠、霞帔为主要形制。清朝霞帔演变为阔如背心,霞帔下施彩色旒苏。”12

图22的诰命夫人就头戴凤冠,凭其形状,我们可以在服饰专家那里找到依据:一顶正式的凤冠,在冠顶应该有金龙,左右插一对金凤,前后有珠翠云、珠翠牡丹花、翠叶等装饰。因为印刷的原因,我们从照片上还无法清晰地看到这么多;显而易见的是,她穿着是有流苏的背心,颈上还佩有朝珠。朝珠的数目和配饰规矩也有讲究,珠子共计108颗,每27颗之间穿一大珠,名“佛头”,又叫“分珠”,朝珠两侧还附有小珠三串,名“记念”,其中一边两串,一边一串,男左(两串)女右(两串)。这凤冠朝珠犹如建功立业的勋章,是权力和等级地位的象征。

18 展册图22 戴凤冠的诰命夫人 (上),1880年代,20X18cm

19 展册图23 诰命夫人(下) ,1880年代,25X16cm

两位盛装华服的贵妇一胖一瘦,年长而瘦弱的这位夫人,服装过于宽大,连手都遮住了,但宽袍下一对小鞋尖露出来,一左一右呈八字状,显示的是贵妇的纤足之美;又有一只踏脚凳垫在脚下,确保夫人的坐姿端庄,不至于双脚吊起。尽管如此,她的面部表情却严肃得近乎忧郁。“侯门一入深似海”,或许正是那种“红楼梦”式的豪门恩怨,形塑了这样的愁颜吧。

与之比较,图23的命妇(刘钢博文中的这一张相当清楚)则是面如满月,也显得比瘦夫人年轻一些。她穿着补服,胸前“补丁”上隐约可见飞鸟的图形。清朝文官的补子按品位绣以不同的飞鸟,一品文官为仙鹤,二品为锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,都有吉祥高升的寓意。这位命妇的补子,可能与丈夫的官职品位一样,绣的很像是云雁。她露出了双手,一只手臂闲闲地搁在椅子扶手上。

两相比较,有一个细微区别,这位夫人没有露出鞋尖。也许她是一位满族女子,满族女子没有裹足传统,身为贵族的中青年女性会穿高底旗鞋,俗称“花盆底鞋”,其木底高跟可达三寸甚至更高。照片上可见她的袍服前面已经被鞋尖支起,而木跟那么高,是不可能露出脚形的。

20 展册图24 南方老妇坐像,佚名,1880年代,27.2X21.2cm,蛋白照片

“南方老妇坐像”与以上两张同一时代,相比起来,老妇人身上仅着一袭长袍,别无装饰。这长袍可能是丝绸质地,衣衫上褶皱虽多线条并不僵硬。仔细看她的鞋子,右脚鞋底和脚底还有分离的缝隙,令人不禁猜测,这应该是一双编织而成的麻鞋吧?鞋底很薄,不知是不是被称为“散屐”的南方凉拖鞋。

不太寻常的是,老人的双足明显不曾裹小;一双天足稳稳地踏放在脚垫上。不是说女子贵贱全看脚吗?看来也不尽然。确有文人记录说明,在福建、广东、海南、广西、台湾一带,缠足风俗不普遍。即使同属广东,缠足的要求甚至相互矛盾。例如广州富室中有的妻子纤足,妾则天足;而在潮汕一带则相反,正妻多天足,妾则必须小脚;意思是妾若与婢女一般大手大脚,尊卑地位的差别就显示不出来了。13

以上三张属于贵妇人和准贵妇人的肖像表明,作为图像语言,这些代表差异的细节,正是耐人寻味的。

如果照片中人物不署名或者缺乏拍照者的文字说明,画中人就难以识别;然而佚名照片中连拍摄者也未留下线索,就更难于推测其拍摄动机了。贝内特说到过,玻璃底片难于保存,又可以重复使用。这样的话,底片就是耗材;不知有多少被消耗掉了。还有,一场大火或浸水都会令照相馆库存受损,而经营者的更替,更使散佚照片找不到作者。但进入了收藏的佚名照片又是幸运的,无论是风景还是人像,都曾是照相馆售卖过的商品,又因着市场流通而辗转至今,为逝去的时代保存了物质证据。

人像照,偶尔可见人物处在其生活环境中,例如武夷山的采茶女(图13)(华芳照相馆,摄影师不详)、街头的缝衣女(图34,如下)等。

21 街头缝纫女,1890年代,佚名,20X27.2cm

在那个时代,除非摄影师为了自己的目的而主动拍摄,照相馆不可能是平民女子光顾的场所。身为艺伎者除外,照相馆为了招徕她们拍照,还专门推出“倌人半价”。我们在这次展览中也看到一些属于这类人物的照片。

多数人像作品还是在照相馆特制的布景前完成的,如以下三张摆拍作品:

22 执扇女子坐像(展册图18),佚名,1890年代,27X21,蛋白照片

23 三女品茗图(展册图36),1890年代,佚名,21x 21,蛋白照片

24 三个演奏乐器的女子(展册图49),佚名,21x25,蛋白照片

在三张照片中,都能见到西洋画风格的中国风光,通常有树丛掩映的亭台屋宇,又有曲径通幽,或有小河蜿蜒。

除了布景外,照相馆通常配备了为女性拍照的例行道具,例如中式桌椅,盆花、茶盏,有的画面中还有自鸣钟和书卷。另外,在茶几或者花几边上有个高脚痰盂;踏脚凳也很常见。女人手里通常执有一伞、一把折扇,或者手绢,即旧时小说中的“香罗帕”。西方摄影师知道,伞、扇子或罗帕,这些就是中国女性装束的一部分,它无须实用,却是必不可少(那个时代的摄影师或许略知一二,在中国文艺典籍中,女性以扇子或罗帕言情写意有很多故事)。

而在各种陈设道具中,有一个东西随处可见,现代的观众未必留意,那就是桌面上高耸如鹤形的水烟壶。以“三女品茗图”为例,可见此物也有意味。

策展图册介绍这张照片时提及,照片背后有手书法文:“一位朝廷大员的三位妻子”。这句话中国观众明白,所谓妻子,应该是妻妾都在内。在英语和法语中,妻、妾对应不同的词,而英语和法语的“妾”都是concubine这个词。它源自拉丁语,意思是地位较低的、次要的妻子,皇帝的嫔妃用的也是这个词。而在中古英语中,concubine又指非婚同居关系,因此也可以指男人。

回到中国的文化传统,妻与妾则等级分明,绝对不可等同。不仅汉族如此,满族也一样。即使是皇室,嫡福晋也只有一位,属于正室,侧福晋可以有多位,还不是所有的妾室都可以成为侧福晋。在汉语中,妾的等级达到十一个之多,即使以妾为一个身份类型,其中还分媵妾、侧室、偏房到婢妾……各有各的适用范围,每一种称谓都对应着妾的出身,还有她与男主人和正妻的人身依附程度、血缘关系等。如果法国人将这里的三位女性通翻译为妻子,则忽略了妾的称谓对特定女性行为举止的严格规范,也错过了照片里的人物信息。

25 三女品茗图 剪裁过。

我为什么觉得这照片值得细看,也是在于那今人不太熟悉的水烟壶(它的辨识度其实很高,在很多晚清女子肖像中都是配件),它标记出了中心人物。这里的三位女子看似自然地坐在茶几旁,却唯有中间的女子抬起眼眉看向照相机。她应该就是官员的正室,因为依照传统的座次规定,只有正室夫人是可以坐中间的。她个头又比左右两位女子高,神情里的自主意识也更强一点。她被拍摄的基本是正面,两边的“妻子”主要是侧面,她们的身体动作也显得要拘谨一点。右边的这位女子低眉顺眼,左边的这位似有不乐。三女子神色不同,也并非都在品茶。中间的女子左手捻起一支吸水烟的器具(也许是镊子或者捻子),那水烟壶搁在她展开的帕子上,被左手托住,抬起的右手指向嘴边;这个动作配合她的表情,使她占据了观看的中心。在这个显然是摆拍的场景里,一眼看去也难以忖度妻妾之间的真实关系。不过,在摄影师眼里,他可能只是想呈现三女子的逍遥时光吧,故而三佳丽的雅集和两种雅具——茶盏和水烟壶兼备。花木背景和桌上的绿植虚实相应,营造出画面的情趣。

仅凭照片说事,难免有点强作解人。的确,如果摄影师加上文字说明,图片的含义要明确得多。接下来,我将引述利卡尔顿的拍摄记录来看《北京妇人》(图9)那张集体照。我觉得他的记录能更详细地回答我们关注的一些问题——外国摄影师在中国的独特经历,真实生活中的女性怎样进入了照片,成为摄影师想让我们看到的样子。

四 透过历史的棱镜:以利卡尔顿为例

在网页上查找利卡尔顿的照片,可以看到,他的作品在1901年发行时是装在一个套盒里,盒内有100张立体照片,同时有他为这些照片所写的拍摄记录,这些文字结集成书,标题为:《透过立体镜看中国:义和团暴乱时期的龙帝国之旅》(China Through the Stereoscope: A Journey Through the Dragon Empire at the Time of the Boxer Uprising)。14 这本书里还有8张折叠起来的地图,这是利卡尔顿与出版商自行设计并得到了专利的地图系统,它标记出了利卡尔顿的旅行路线、到达中国时停留的地点和他的拍摄位置。这样一个照片与图书合成的套装作品1901年由美国的Underwood and Underwood公司制作发行。

26 2017年在美国一个拍卖会上出现的这个作品1901年版本的套装

U&U是当时世界上最大的立体照片出版商,拥有大批自由摄影师。利卡尔顿是这家机构派往中国的摄影师,他在1900年前已经来过中国,这在本书的开篇他做了说明;那次旅行应该是为1900年的拍摄而做准备的。

福建教育出版社在2008年12月出版了由徐广宇翻译《1900,美国摄影师的中国照片日记》一书,冠名为詹姆斯·利卡尔顿著,中文书名页有英文书名——1900, THE PHOTO DIARY ABOUT CHINA OF AN AMERICAN PHOTGRAHHER。

27

按理说,中文译著的英文书名,应该是英文原著的书名。但利卡尔顿并没有写过如“1900, THE PHOTO DIARY”……即如中译本英译书名那样一本著作。他生前出版的主要著作,一本是如前所述的中国游拍摄笔记,因为庚子事变时他已身在中国,这本书后面的内容由游记转为战地报道;另一本是他的印度游拍摄笔记。他著作的其他版本,多为这两部著作的节选。徐广宇没有提到,在他这本中文图文对照译本问世以前,已经有C.J.Lucas编辑的一本书出版:《詹姆斯·利卡尔顿在义和团叛乱时期的中国摄影,1900年图文游记》(_James Ricalton’s Photographs of China During the Boxer Rebellion: His Illustrated Travelogue of 1900),_这本书是利卡尔顿去世61年后重新编辑的,出版时间是1990年。原来如明信片那种一大叠的100张盒装照片,成为书中相应文字记录的插图。当然,也就不再需要立体照片的观看器了。

我未看到C.J.Lucas编辑的这本书,从书名和体例来看,徐广宇的译著更接近这本书,而不是利卡尔顿1901年的初版著作。我不明白他为什么没有提到这个版本,仿佛他的中文译本以及图文对照方式未参考过已有的英文版本。他在《译后记》中说明,该书的文字部分是从利卡尔顿的英文原著_China Through the Stereoscope_中摘译了“与照片有关的部分文字”;那么照片来源何处呢?利卡尔顿的原版照片是两联立体照片,中译本从两联照片中选取一张的做法,是以什么为摹本?照片又来源何处?

还有,既然文字部分属于“摘译”;那么在书名上应该有所表示,使读者明白译著的性质不是全译。而且,在译后记中也应该说明摘译的原因、删减内容的依据和所要达到的目的。否则,在英文图书中,根本也查不到中译本的英文书名。而不说明摘译的理由,译者就给了自己很大的随意性,这首先就不符合翻译的基本原则:忠实于原文。

而且,利卡尔顿的著作是依据他拍照的旅程,一图一文地展开记叙的。他是在写游记,并不是写日记。中文译者将书名拟为日记,倒像是受到了C.J.Lucas编著的影响。

由于徐广宇的中译本未将利卡尔顿原著中的很多内容译出,因此我在下面要讨论的一组北京妇人照片,需要引述英文原著来展开,故而也多占用一些篇幅,这是要请读者包容的。

“彼时红颜”展中收入了利卡尔顿拍摄的“北京妇人”那张照片原作(1901年印制的立体照片),要解释照片的呈现特点,我们先来看摄影师是怎样到北京的。

利卡尔顿抵达中国的第一站是香港,时值1900年1月。数日后他乘船到了广州,再从广州返回香港。接着他乘客轮经台湾海峡到达上海,再从上海到达宁波、苏州、汉口。从他记载中的具体日期可知,他离开汉口的时间是1900年5月29日。从此时起,利卡尔顿在长江沿岸的旅行离义和团“扶清灭洋”兴起的战火越来越近。

利卡尔顿从汉口去了镇江的京口,并在南京停留;他的下一站是烟台。与此同时,6月12日,北京最早的火车站、英人的洋楼台均被捣毁,天津被包围。6月21日慈禧太后颁布诏书对各国宣战。利卡尔顿此后的拍摄一直和联军的进展相随。从烟台开始,他7月4日到达塘沽,找到一个拖船去了天津。在天津,他停留了三个月。他说自己是联军亲历天津战事的唯一摄影师,全世界的记者都想找他要照片,不过他照片的版权已经是出版商U&U独家享有的了。

当年10月3日,利卡尔顿随美军征用的帆船前往北京,颠簸折腾五天之后到达,此时是1900年的10月9日。他的战地照片中有一些是直接呈现战争的破坏性后果的,如天津海河的浮尸、炮火下京津两地的残垣断壁。他拍摄了瓦德西帅联军进入紫禁城等大场面,也拍了李鸿章、肃亲王、庆亲王等清廷大员。他的书中还有联军在京津两地大肆截获战利品、胡作非为的记录。他编入的最后两张照片是总理事务衙门的官员和谈判期间的列强代表,此时清政府已决定议和。

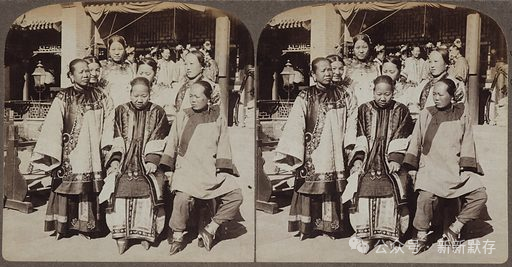

“北京妇人”这张照片属于这套照片中的第91张(“彼时红颜”展册中的图9),其照片的右下方有两行小字说明:“一群北京妇女在一所豪宅的院子里”,(A Group of Pekinese Women in the Court of a Wealthy Chinese House, Peking )。15“彼时红颜”展出的立体照片和我在美国国会图书馆网页上看到的同属这群女子的照片,站位略有不同。

28 这是“彼时红颜”上展出的立体照片(展册中的图9),边框上字样与下同。但这张在网页上通常被标为1902年,不知是不是印刷年份晚了一年而换了图。

29 这是国会图书馆网页上同题照片,两相比较可见,上图第二排右一女子换到第一排坐中间位置,而上图穿深色衣服的妇人换到了第二排右一。

孤立地看,很容易认为,这是一群北京富人家的女子在自家庭院里的聚会,然而那是很大的误解。只有将利卡尔顿同时拍摄的三张照片一起来看,并且参照他的文字记录,我们才能知道,她们全都是战火中的幸存者,是属于伦敦教会庇护的中国教民,主要是妇女儿童。据杨典诰《庚子大事记》,义和团进入北京后,到处放火,不仅是烧毁教堂教产,而且尽行毁坏洋货,或令平民掠取一空。当年6月,“自十六日始,京师城内两翼地面,城外五城地面,所有教堂及教民住户房产等,焚毁殆尽。教民之被戕者无日无之,弃尸于御河中。且有自投罗网者,常见奉教妇女途行时,遇义和团即跪下,率被拉去斩之。而平民之误杀者亦多,因诬为奉教之人,到坛焚表不起,觅保不得,而竟受冤死。”16庄亲王并亲自率领团民在内城挨户检查,发现藏匿奉教之人,搜出即公开斩首,以治容留者以窝藏之罪。

在这种情况下,很多家庭的女教民带着孩子逃难。伦敦教会将大批教民藏匿在英国使馆内,使她们得以幸存。利卡尔顿立体照片套装中的编号91、92、93,17 三张照片是同日完成的,联系这个逃难的背景,就不会将她们理解为一群北京贵族女眷在优雅庭院里的聚会了。徐广宇的中文译本里,有关这三张照片,译者只是截取了利卡尔顿很少一部分文字译出,不足以引起重视。而大体情况是,照片91拍摄了一组汉族女教民(即上面的两张照片),照片92拍的是一组满族女教民。

30 上图 满族女教民(立体照片 92 )

31 上图 一百多妇女儿童难民与保护她们的传教士史密斯小姐的合影(立体照片 93)_

这么多人,都是在义和团入京杀洋灭教期间,传教士们从几百个庇护点里带出来的。她们在英国使馆躲了两个月,得到传教士的庇护和使馆内提供的食物,因此才幸存下来。照片中,人群站在被焚毁的教堂废墟上——属于伦敦教会的教堂和学校财产都被大火完全烧毁。这群妇女儿童中,很多人已失去亲人,无家可归。靠在传教士史密斯小姐身边的孩子,其父母不仅被杀害,而且被碎尸。

我在网上查找,读到周愚文《晚清戊戌变法前英人在华教育活动与英国教育经验的输入》的论文,其中提到一位史密斯小姐的名字:

同治五年(1866年)伦敦会在北京创办女子寄宿义塾,由史密斯(Miss Smith)及莫顿(Miss Moreton)两位小姐负责,招收40名学生,平均年龄14岁,不收10岁以下者。教学科目有圣经、部分中国经典、地理、算术及作文(Fryer, 1895)。18

从时间来看,伦敦教会在北京创办的女子义塾至1900年,已有了34年的历史,我不能确定周愚文这里提到的史密斯小姐与在利卡尔顿照片里的史密斯小姐是同一人,因为照片上的史密斯小姐看上去比较年轻。根据利卡尔顿书中的记载,正是史密斯小姐协助他拍摄了这组中国女教民的照片。由于她在这两个月里和这些女教民生死与共,所以她们都很乐意配合她。于是我们看到的照片里,汉族女子和满族女子各为一组,她们应该是从普通难民中挑选出来的少数富贵人家女子。为了拍照,她们都打扮一新,可能穿上了逃难时带出的最好的衣服,那几位满族女子的头饰尤其醒目。

这就可以讨论到利卡尔顿的拍摄方法了,他的第93张照片(救赎者和难民的大合影),与庚子事变紧相关联,纪实性较强;而汉族女子与满族女子的分别合影,则体现了他的不同目的。他的文字记叙并未涉及她们在教难中的危境,照片中更是看不出来。他将她们抽离出环境事件,目的在于表现汉满两个族群女性的一般特征。在这一个瞬间,照片上的形象是类型化的,与她们此时的真实经历无关。利卡尔顿的看图说话,他要说的是中国北方的汉族女性和满族女性长得是什么样儿,她们的外貌、服饰有何区别,还有裹足与天足的差异。在对第91张照片的记叙中,他引述资料介绍了汉族女性由家长包办婚姻的习俗。在关于第92号照片的阐述里,他选取《诗经》的英译《甘棠》来说明这些满族女性的外表和精神特质,他说她们看上去强健和聪慧,内心也不乏诗情画意。19

利卡尔顿是战争劫难的目击者,他为在炮火硝烟下抢拍到现实画面冒了相当大的风险。在烟台和天津,他都拍过教民的逃难(照片44,照片50)。尤其是在天津时,人群刚从教堂的地库来到院子里合影,一颗炮弹就在院子上空炸响了。拍照不过三分钟,有三发炮弹在附近炸开。他的照片既是记录,也是幸存下来的物证。

在利卡尔顿选出发表的100张立体照片中,他拍到的女性形象不算多,他对其原因做了这样的解释。他认为,在中国,女性就是奴隶和玩物,妻子和女儿的待遇如同畜生。妇女实际上被禁止受教育,在社会上也遭到排斥。女性不出现在公共场合,也不会在公共事务中发挥作用。的确,根据学者王美英的研究,“鸦片战争之前,一直没有专门的、正规的女子学校,‘吾国自上古以至新教育盛兴之期,只有少数贵族女子,得延师受教’”。20 最早的女子学校,还是西方传教士引入的。

就利卡尔顿呈现女性形象的照片而言,他作为西方白人的观察视角也是很显著的。他拍摄到几种女子的类型,一种是他刻意寻访的小脚女人,为的是拍她们畸形的裸足。第二种在街景中出现的贫苦女性,她们是照片写生的内容之一。第三种是贵妇人(如京口武官一家),形式类似肖像照或全家福。第四种形象是他看来代表希望和美感的女性,那就是在教会中受到初步教育、得到启蒙开化的妇女儿童。在他看来,唯有这些女性是体面和优雅的,也是他所欣赏的。

属于后面这种状态的中国女性,见之于他照片中在上海的教会学校做哑铃操的儿童、在广州珠江之滨拍摄的教会女孩,他认为她们身心健康,开朗,精神上接近文明社会;后一张照片中,一位少女还带着中国女性中难得一见的微笑。利卡尔顿描述说,这里有一位担任圣经教师的中年女性——她那“母性的慈祥、智慧和善良”引人注目。他拍摄上海教会学校里学刺绣的少女,并感慨道:“在全中国,不,在全世界,都不可能找到比这群女孩更美好、更有教养的孩子了,她们是那么温柔,那么精致,又那么谦逊。”21在他的镜头下,这类文雅和富有活力的女性形象与不开化的中国人形成强烈的对比。而他在写到天津那些被抓获的义和团俘虏时,语气简直是深恶痛绝(中译本没有译出下面这段话):

事实上,我们甚至可以说,帝国的一半以上的人口都属于这种底层社会、一贫如洗的苦力阶级。他们看上去那皮肤多么黑,衣服多么破烂,多么缺乏智慧,多么麻木,多么阴郁,又多么悲惨和邪恶啊!22

32 利卡尔顿的立体照片63,被美国第六骑兵团俘虏并带到天津的义和团囚犯

我们可以因此而说,利卡尔顿是白人至上的种族主义者吗?综合起来考虑,也不能一言以蔽之。我得承认,这张照片的确传神,令人想起鲁迅笔下的阿Q。它也代表了利卡尔顿对中国的看法,这个古老的帝国充满矛盾性;他自己的态度也是矛盾的。一方面,他非常敬业地去各地拍摄,为了捕捉中国人独特的生活和劳动场景,在镇江一带山乡拍摄稻田和茶园时,还被一群乡民砸石头追打。他敢于穿越火线,坚持在战火中记录。而另一方面,他也一样具有殖民时代占据优势地位者的文化态度,为了达到拍照目的,他会花言巧语,用钱来做敲门砖,并不在乎被拍照人的感受。将女性看做某种拍照的物件,将之对象化、物化为某种落后文化的视觉证据,这种态度尤其见之于他想方设法拍小脚女子的经历。

在上海,为了拍到裹足奇观,利卡尔顿很费了一番心思去寻访愿意和“适合”他拍摄的女人。拍“莲足”,晚清很多摄影师这么干过。缠足,被视为是中国女性形象和传统文化的重要看点,看小脚,既是猎奇,也是解密。

女子缠足在中国有长久的历史,我们从“彼时红颜”展出的照片中可见,有的照相馆在洗印小脚女人的照片时还特意用颜色增彩,突出那与女子身型不成比例的“三寸金莲”——当然,被涂上颜色的不是脚,而是小巧玲珑的绣花鞋。然而,依照裹足的文化规则,缠足女子,连丈夫也不容其得见女子洗脚;而裹脚布和脚盆都属隐私之物,不得置于明处。那么如桑德斯、利卡尔顿这样的摄影师,怎么拍到了她们的裸足呢?

33 桑德斯拍的女子小脚(展册图46),1870年代,26.5X20.5cm,蛋白照片

34 利卡尔顿拍的贵妇莲足,立体照片编号22

答案是钱。这个寻找模特的过程,中文译者全部摘除了;而在英文原著里,利卡尔顿的描述很详细。他通过在茶房混熟的一个老茶客帮他找小脚女(注意,他说的不是找人,而是找个让他拍裸脚的对象“subject”),而且他巧言道,这是为了艺术目的,她的脸和脚必须同样漂亮。

他跟着茶客来到城市一角,走了段弯弯曲曲的路,上到一个楼面。在那里茶客帮他扯了很久,带出来一个漂亮的样本(specimen)。这个姑娘以为是例行拍照,笑得叽叽嘎嘎地过来了。可一说到要放开裹脚布,姑娘大惊失色,给多少钱也不回来了。找到第二家,那里肯出来的接受拍照的对象(subjects),利卡尔顿嫌她们太丑,放弃了。接着找了第三家,身后还跟了一大群看客。他们进到一处家居的后院,把看客全部关在大门和侧门外面,大费周章,算是拍了一张裸足样片,为之付了两美元。可利卡尔顿对这个样本(specimen)依然不满意。最后利卡尔顿通过旅馆的当差去找个更合适的对象(a more suitable subject),终于找到一个姑娘,价钱谈好,付4块墨西哥银圆(*我查了一下,可能是当年在中国流通的鹰洋币)。姑娘由母亲陪同来了,利卡尔顿无情地写道:“经历了这场羞辱,现在的结果就摆在你们面前供检验了”。从他采用的一系列非人化的措辞和暗示来看,他去的实际是妓女的寓所,那位陪同的“母亲”也就是鸨母。23

我为什么说拍小脚女性的裸足是摄影师的猎奇行为呢?裹紧和打开的小脚,确实是真相的一体两面,我们如今能够看到一百二十多年前的女子被传统戕害的畸形小脚,难道不应该感谢当年的拍照人吗?是的,呈现真相,这是照相技术给我们带来的新的认知途径。但另一方面,当我们了解到利卡尔顿的拍摄过程,会感到不舒服。因为在他眼里,小脚和妇女的容貌,都是一种可以物化的东西,他要的视觉效果(漂亮的脸和变形的脚的对照),比人本身更重要。为了追求这种效果,他不惜一切打破常规。而当人们真的看到袒露的小脚,也就忘记了缠足传统中的另一重真相,那就是禁止女性将裸足示人。

因此可以说,这里有一种西方人观看中国女性身体畸形的强烈欲望,又有满足这种欲望的拍摄动力;而照片中女性的感受被排斥在外了。利卡尔顿付了4块钱,他心安理得地描写这个过程。照片上的女人看上去很顺从,她的脸和脚的对比效果不仅是对缠足的否定,也带来观看者对她本人的质疑。利卡尔顿仿佛明白读者的内心疑问,他接着写到,小脚女人不愿意暴露裸足,这表明她们意识到了,小脚在解开束缚时的样子实在是不堪入目。

我觉得,他说的应属外邦人的感受。在缠足时代,金莲足以傲人,大脚才是见不得人的。真正的问题在于,金莲被视为性的一部分,必须严藏密护。暴露于番人的镜头前,直与卖淫无异,注定是一场羞辱。但利卡尔顿把这种羞辱感归因于女人的自惭形秽,从而开脱了自己的责任;这不亚于是一个双重羞辱。其实他已经写出了,她很穷,需要钱,没有选择。可见,是贫穷迫使她忍受羞辱,但这并不代表她对裸足于外人真的无动于衷。而且,缠足女子从小到大都在恪守有关三寸金莲的文化规范,也不会因为看到自己的裸足而愧疚。

或许有人要问,难道她拒绝被拍就能体现自尊?难道照相机有一种原罪,拍摄贫穷就是旁观不幸而不作为,拍摄妓女就有道德亏欠?这是今天的摄影人反观自身的伦理拷问,而在那个时代,它并没有成为问题。

回头再说利卡尔顿这样的摄影师,其实在他们眼里,东方或者中国,无论山水还是人,也都是一种景观,是西方人的认识对象。他是来中国拍照的,并不肩负更多的使命;自然也不可能像鲁迅那样“哀其不幸,怒其不争”。或者说,哀,也是有的;怒,则谈不上。中国和中国人,在他的眼里,更震撼的画面是贫弱和衰败。别说他拍裸足没什么心理负担,他还拍过更惨的场景:荒郊野外奄奄一息的人头枕着砖头,在专为穷人留出的地方待死。

利卡尔顿曾写道,他对中国人并没有特别的喜爱,但他同时也认为,中国人并没有得到公平的对待。这种不公平在庚子之变中表现得特别明显:“义和团起义是愚蠢而野蛮的,所谓的基督教军队的报复行动常常以强奸、掠夺、残忍和盟军强行要求的巨额赔偿为特征。”他对发生在这块土地上的劫难,有同情也有谴责,目睹本国军人的趁乱抢劫,他也颇多挖苦讽刺。在结束他的照片图解时,他写下有关中国的这样一段话:

她因防御准备不足而脆弱不堪,西方商业主义的秃鹫正准备趁火打劫。即使现在她已经不再是一个主权国家,盟国可以要求巨大的赔偿,并要求她拆除海岸防御设施和取消她对自己国内事务的监管。中国有她的国际义务要承担,没有人会认为她无可指责;但同时各国需要非常小心,不要去扮演一个横行霸道的年轻恶棍,虐待一个虚弱无助的百岁老人。24

的确,今天来看晚清的老照片,很容易想到“丧权辱国”这四个字;不过,话说回来,可那辱的又是谁的国?满清王朝颟顸失智,民不聊生;哪管妇女儿童的命运。

值得一提的是,近九十年后,美国华裔女作家刘虹在《爱的女神,自由女神》(1989,布面油画及综合材料)这个作品中,颠覆性地挪用了利卡尔顿的这张照片。

36

这幅画的左边是一个手绘的陶瓷杯,杯上的图案只有性的交媾,看不到现代意义上的“爱”的含义。右边以利卡尔顿拍摄的金莲裸足照为蓝本。若说这是女神,我则想到“女神”这个词的反面——“神女”,它也是阮玲玉早年主演的一部电影的片名。无论是满足男性欲望的女体的性,还是交易身体的缠足女人,与爱和自由都是那么的遥不可及。

画幅右边墙上的装置,那小黑板是那么小,仿佛象征了记录的空白;而下方那把扫帚又是那么大,有评论解释为扫除记忆,关联到特定的时代创伤;我不知道刘虹的意思是不是这样。而在我看来,那扫帚也是女性作为家庭服务者的一个日常用具。中国传统文化中的女神是什么呢?女人们,在秘密和公开的文化书写中,不过就是性对象和家庭劳动的承担者。她们的确也被封为女神,那封神的荣耀则是要引导她们将其自我的牺牲做到极致。

这是我的观感,也因此,我觉得刘虹这个作品传达出的悲哀与利卡尔顿照片中的无动于衷,构成了强烈的情感对比。Lily Siegel在介绍这个作品时引用了刘虹的陈述:“我只想让观众受到震撼,传达出我们的母亲们感受的痛苦”, Siegel评价说:通过这样的方式,刘虹坦承了谁被再现以及如何再现这个问题的复杂性。

的确,刘虹用她的油画摹写完成了一次招魂。这位无名妓女因此具有了召唤我们内心共鸣的能力,她和我们产生了情感联系。通过并列的画幅和相关装置,观众不仅是在回顾女性的历史,而且也是在回顾女性被再现的历史。作品推动我们思考,在那种以满足男性欢愉和服从于自残的身体经验里,女性怎样被剥夺了自我意识。

再回到《彼时红颜》展出的老照片,如果将之看作一种历史记录的话,我们也就能意识到记录者那“视而不见”的一种缺陷。如果剔除了历史的具体性,再剥离其中的真实情感;照片中的女性,被抽离和凝定的形象,也可以说是在场又不在场的。这种情形,它确实也是摄影行为和其结果——照片的一个特点,因为拍照总是在某个瞬间摄影者对时间的主观介入,我们可以将之比喻为摄影者在那一瞬间强迫时间静止,并且也做到了。以肖像照为例,当时间凝定在照片上时,照片创造了个人某种永生不变的形象;由于观看的角度、构图、光影等等的作用,照片上的主角现在与镜头外的主角对视着,创造出一种惊奇。我们在面对自己的肖像照时就是这样,时光越是久远,越是生出万千感慨,因为那个瞬间包括的自己即在,也已经不在。这是照片的一般特性,它把时间留住了。而另一方面,“一图胜过千言万语”又是一个神话;因为一图被孤立地观看时,就如那幅“北京妇人”的照片,它完全可能是附会而非实情,它把时间和人物的历史性排除了。只有联系到照片之外的历史脉络,它才会有千言万语的表达能力。

结语:观看的方式

37 李欣,影像作品收藏家,策展人,主编著作有《十年:中国影像艺术品拍卖与收藏》(2016)、《詹布鲁恩镜头下的北京》(2016)等。2024年5月26日,艾晓明摄。

当策展人李欣对我们介绍这些来自19世纪的老照片时,我感到一种熟悉的陌生。熟悉,是说有关旧时女性的类别、角色,我们有一些印象:她们缠足,被包办婚姻,生活拘囿于家庭之内……总之,作为现代女子的那些自由,无论是工作还是对婚姻爱情的自主权等,都还没有到来。但看到照片上的形象,也有一种隔膜;这是我第一次面对时光隧道的另一头,在那些形象里,我除了认出慈禧之外,其他面孔都是陌生的,包括那些场景、服装道具和人物的神情。

为什么会有这种疏离感呢?可能是因为,抽象地说,我们知道,我们是她们的后代,我们其实是不可分割的历史延续体;但在感情上,我们对那种模样、那种普遍封闭和畸形的生存是抗拒的。摄影师“视而不见”的故事,作为百年后的观众,我们已可以用经验和知识去弥补。

说旧时女性,其实也并不严密。旧时,时间上如何确定?在21世纪的今天,买卖婚姻没有绝迹,同工同酬还必须争取。传统的女性价值观依然有影响,今天的女性依然面临来自传统的困境。

右一 杨荔钠,右二 李欣,中间 廖雯,左一 靳卫红

也许正因为如此,当我们四个人——杨荔钠,她同时也是位电影导演;廖雯,宋庄艺术家,现在主持一个剧场项目,写过有关女性主义艺术家的专著;靳卫红,画家和美术评论家——应李欣邀请来展览现场和直播分享时,我们对老照片的具体特点未能展开讨论,话题不断被引向了今天的女性处境。这源于观众的现实经验,也是在更广大的时空,与这些照片产生的共鸣。

人们的关注焦点可以理解,不过,毕竟不应该错过照片本身的信息。照片就是照片,不等同于当下的社会议题,也不会给出标准答案。为什么观众更期待讲者回答影像之外的社会问题呢?我想,可能还有几个原因,第一,一个简单却流行的做法是,概念化地看待艺术作品。第二,这些19世纪的老照片,作为历史的遗留物,也并不是可以一望而知的物品。如果不具备历史、文化知识和对媒介的了解,也容易流于概念化的考虑。第三,观看影像应该关注细节,但包围人们的意识形态机器通常总是从既定的是非对错出发,来形构大众认知。日长天久,人们失去对图像细节的辨识力。概念替代了经验,空泛的判断磨灭了对具体形象的关注。

我这么说,并非自己能做得更好;相反,一直到现在,我依然觉得知识积累不足。写下这些读书笔记,只是希望回应参与讨论的朋友们,且让我们互相勉励,保持对影像和历史的研究热情。

摄影产生于19世纪,它是献给20世纪的一份厚礼。摄影工具如今已是如此发达和普及,普通人在社交媒体上随手发图,远比文字叙述容易。在21世纪的今天,照片不是稀缺之物,而人工智能介入的虚拟现实,反而带来更多的困扰。真实与虚拟、原创与复制的界限,在无数人日常化的影像消费中不再那么清晰可辨。人对真相的追求,一方面变得容易,另一方面却也增加了困难。

回到“彼时红颜”的讨论,有助于我们重新思考摄影的初衷。非虚构影像的生命力,说到底,还是纪实本身。纪实目标,看上去总是在抵达现场时实现了一部分,又因为身份、视角和方法的局限被搁置一部分。这里的所得所失,也构成这个工作的魅力和动力。作为女性,作为纪录片和图文创作者,我深信,文化理解和形式创新是没有穷尽的;但在纪实摄影中,把存在于当下又在时间中流逝的人事形貌,拍下来,记录和保存下来,注定是基础的,也是更重要的一回事。

因此,感谢策展人李欣,感谢噫吁唏艺术馆的馆长陈晓红,更还有那些将流散百年的原版照片收藏起来的有心人。因为你们的努力,使我们能够开启这场有关女性以及历史再现的讨论,并且反省自己的使命。

2023年9月5日初稿

2024年10月18日修订于武汉

注释与参考书目:

1 [法]雨果:《巴黎圣母院》,陈敬容译,第5卷,第2章,人民文学出版社,2015年2月,微信读书:https://weread.qq.com/web/reader/61232b40716395a16127873kc51323901dc51ce410c121b

2 在早期有关中国题材的摄影研究中,英国的泰瑞·贝内特是奠基者,他的两部著作以丰富的史料和他本人的收藏为基础,勾勒出了晚清37年间摄影在中国的历史。详见《中国摄影史:1842-1860》《中国摄影史.西方摄影师:1861-1879》,徐婷婷译,中国摄影出版社,分别在2011年、2013年出版。

3 见沈弘编译:《遗失在西方的中国史:〈伦敦新闻画报〉记录的晚清1842—1873》,北京时代华文书局,2014年4月。

4 本文中图片的序号来自《彼时红颜:19世纪中国女性影像收藏展》图册。

5 此书2001年在中国出版时改名为《晚清纪事——一个法国外交官的手记(1886-1904)》,罗顺江、胡宗荣译,云南美术出版社,2001年8月。

6 见“百年影像:大卫·格里菲斯/David Knox Griffith”网页的介绍。https://photo100.org/david-knox-griffith/

7 详见泰瑞·贝内特的英文论文 Terry Bennett,PIERRE JOSEPH ROSSIER (1829-1886) – PIONEER PHOTOGRAPHER IN ASIA,可在如下网址下载:https://oldasiaphotography.com/pdf/researches/article-rossier-2017.pdf

8 详见泰瑞·贝内特《中国摄影史.西方摄影师:1861-1879》,第146页。

9 见利卡尔顿为他的立体照片所写的书前言部分:China Through the Stereoscope: A Journey Through the Dragon Empire at the Time of the Boxer Uprising 第10页。在网上可以读到全书。

10 在英国伦敦的人物肖像美术馆(National Portrait Gallery)网页上可以看到德斯梅森的这些名片照。

https://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp51400/emile-desmaisons

11 有关打造“中国花园”和寻访两位少女的情形,还有出现在中国茶亭里三位女子的画面,详见Noelle Y. Barr《在1867年巴黎世博会上营销中国风情》(“Marketing Chinoiserie at the 1867 Universal Exhibition in Paris”)

有关“中国花园”的设计、建筑特点、展品和茶亭的装置,另见世博会网站Worldfairs.info对1867年中国馆的介绍:https://en.worldfairs.info/expopavillondetails.php?expo\_id=3&pavillon\_id=3652

12 见“博书润雅”:《清朝服饰之:清代命妇礼服霞帔》

https://ls.httpcn.com/info/html/2015618/KOAZPWAZMEUY.shtml

13 高红兴:《缠足史》,上海文艺出版社,2007年4月,第44页。

14 在以下数字图书馆网站,可以下载这本书,有各种不同的电子文本格式可供选择;也可以在线阅读原版。

https://archive.org/details/chinathroughster00rica

15 照片说明见利卡尔顿这本书的英文版,第327页。

https://archive.org/details/chinathroughster00rica/page/327/mode/1up

16 杨典诰《庚子大事记》,见北京大学历史系中国近现代教研室编《义和团史料丛纲》第一辑,中华书局,1964年5月,第7页。

17 这里的三张照片见詹姆斯·利卡尔顿:《1900,美国摄影师的中国照片日记》,徐广宇译,福建教育出版社,2008年12月,汉族女教民合影见图91,第210页;满族女教民合影见图92,212页;史密斯小姐和女教民妇女儿童合影见图93,第214页。我在这篇用于网络的文章中加入了网上有关图库中立体照片的链接。

18 周愚文:《晚清戊戌变法前英人在华教育活动与英国教育经验的输入》《教育研究集刊》(台湾),第63辑第3期,2017年9月,第11页。

全文下载网址:http://www.edubook.com.tw/OAtw/File/PDf/409904.pdf

19 利卡尔顿认为满族是鞑靼的后裔,在种族上比汉族优异;而男人不留辫,女人不缠足,又给人更好的印象。他在书中的第334页(英文版)引了《诗经》的英译,应该是参考了理雅阁的翻译(他提到的人名是Dr. Legge,理雅阁的英文全名是 James Legge)。但我认为,他没有注意到《诗经》是汉语典籍;而在比较汉族女性与满族女性时,引用汉语的诗篇典籍来说满族女性的诗情画意,多少是有点错位的。满文的《诗经》译自汉文,最早的满文译本在顺治十一年(1654)才出现,离《诗经》产生的时代已经晚了一千多年。这方面的研究,见徐莉:《清代满文〈诗经〉译本及其流传》《民族翻译》2009年第3期。

20 王美英:《晚清的女子教育与女性意识的觉醒》《武汉大学学报》,第67卷第1期,2014年1月,第134页。

21 这里提到的教会中的妇女儿童照片,分别见利卡尔顿中文译本中的图12(教会里的女孩),第37页;图15(教圣经的中国女教师),第43页;图23(学刺绣的少女),第60页,图24(做哑铃操的儿童,英文原著中的立体照片序号为29),第62页。要看立体照片,可以点击正文中的链接。

22 图63,被抓获的义和团俘虏,见利卡尔顿中文译本第152页,文中引文的原文见他的英文原著,第237页:“indeed , we may even say by far the larger half of the population of the empire is of this low , poor , coolie class . How dark- skinned , how ill – clad , how lacking in intelligence , how dull , morose , miserable and vicious they appear ! ”

23 这张照片的序号是22,中文译本见第58页,文字说明在59页。因为译者是摘译,所以要到英文版里才能看到他所写寻找缠足女的经历。在这张照片下方,有一行小字说明:A high caste lady’s dainty "Lily Feet"- showing method of deformity (shoe worn on great toe only), China, 这里按字面意思翻译,意为:一个高阶层女子精致的“莲足”——显示缠足造成畸形的方法(鞋子仅是穿在大脚趾头上)。

中文译者翻译的文字说明第一句是:“这位年轻的妇女虽然受过良好的教育,但是很穷。”核对利卡尔顿的英文原文,他没有任何地方说过这位女子“受过良好的教育”。这个译文应该是译者从“A high caste lady”这里发挥出来的。根据利卡尔顿的全文来判断,他去的并非普通家庭,而是妓女接客的地方。这位照片中的模特,“A high caste lady”暗指“她”是一位高级妓女。有关高级妓女的生活状况,详见[法]安克强:《上海妓女——19-20世纪中国的卖淫与性》,袁燮铭、夏俊霞译,上海古籍出版社,2004年7月。

24 同9,第357-358页。

25 在整理注释的过程中,我读到加州大学尔湾分校Matthews, Morgan的论文:《身份的积累和建构:刘虹和黄马鼎绘画中对中国性的颠覆》“Collecting and Constructing Identity: Subversions of Chineseness in the Paintings of Hung Liu and Martin Wong”,这使我注意到刘虹的作品并受到启发,从而补写了有关刘虹挪用利卡尔顿照片的段落,特此致谢。Matthews, Morgan全文见: