写在前面

打出标题这六个字的时候,我和今天网上的很多人一样,对今年已经是2021年这件事产生了一瞬间的怀疑。

曾经我们都以为,探讨这种常识已经成为没有任何意义的老生常谈,但是今天发生的事情还是让我们意识到,这个必要还是存在的。

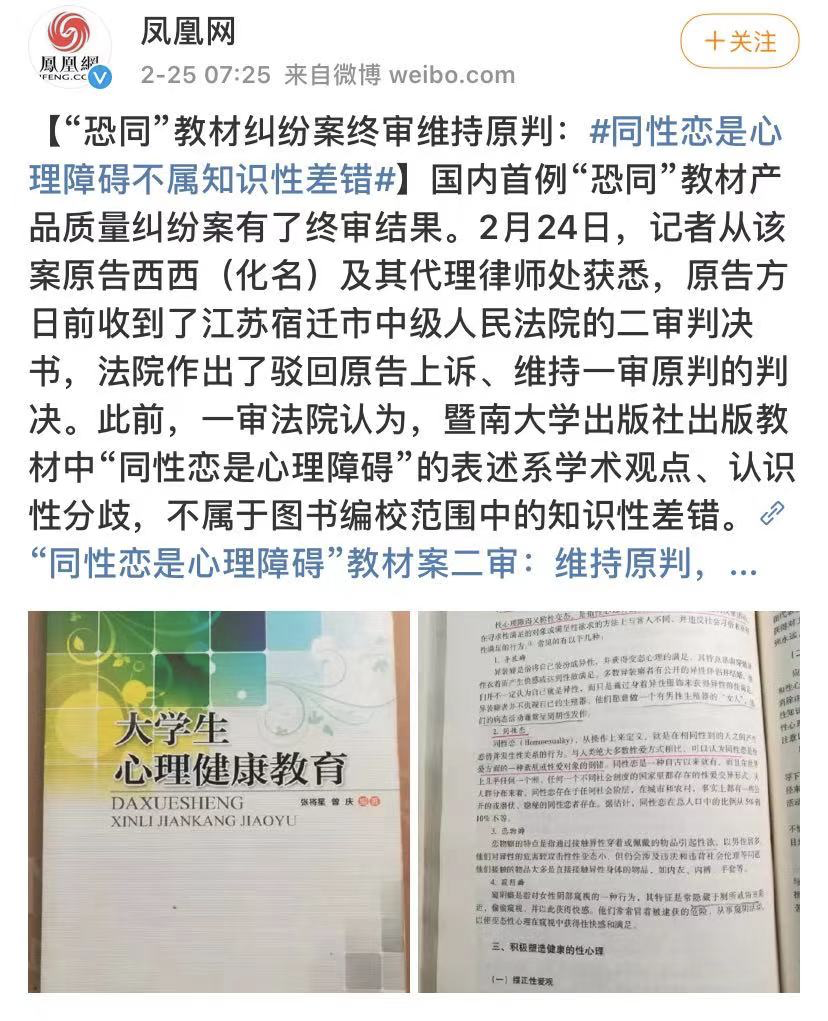

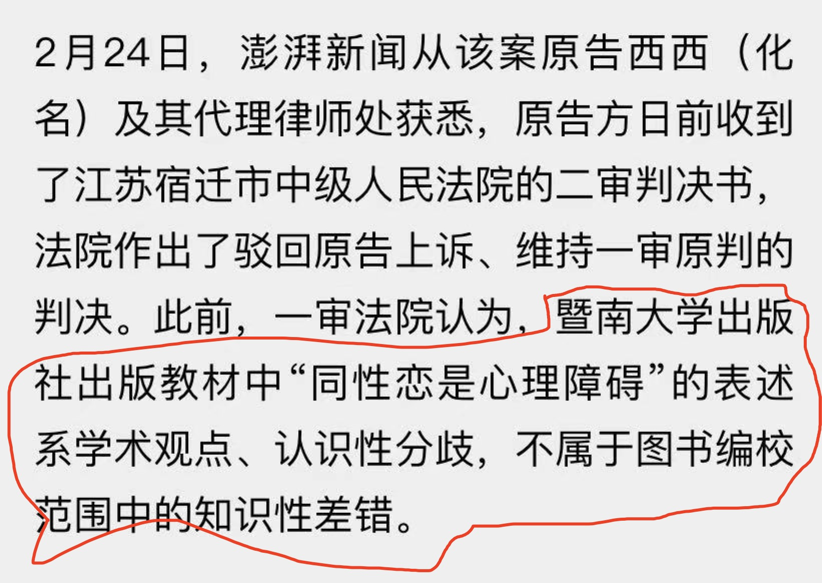

今天,我们去年4月关注过的“恐同”教材案二审败诉了,判决理由是:同性恋是心理障碍不属知识性差错,而是认识性分歧。

因为媒体的选择性报道,以及案件本身的败诉,网络上但凡涉及这个新闻的蓝V媒体评论区,都是一片反同的先锋阵地。

一、荒诞中开始,荒诞中结束

这个案子从一开始就很荒诞。

2016年的时候,正在广州上大二的西西(化名)发现暨南大学出版社出版的《大学生心理健康教育》一书中将同性恋视为一种疾病。

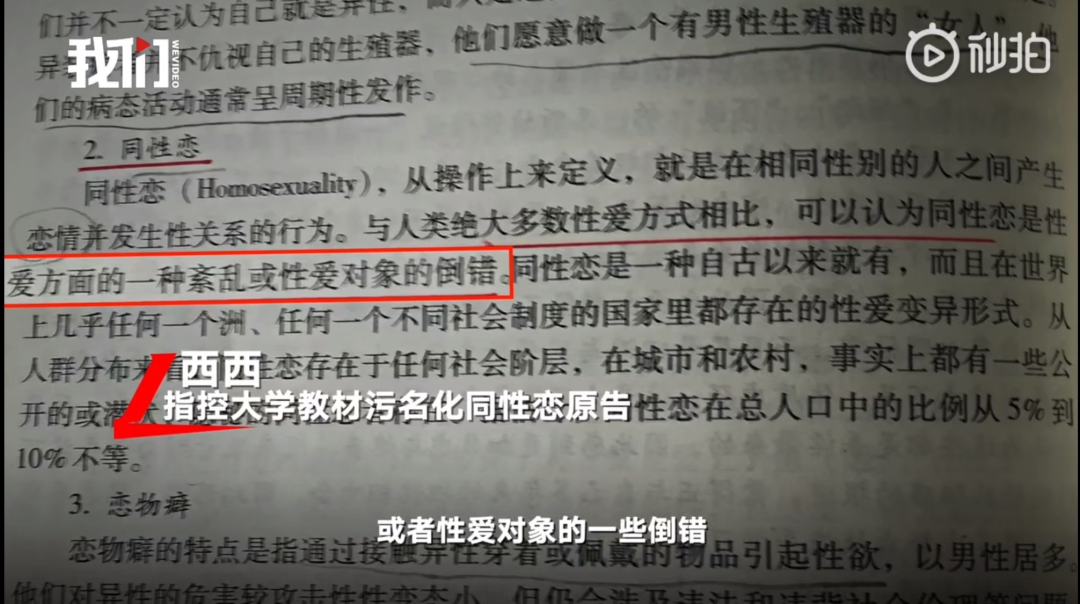

这本教材里,不仅将同性恋归类为常见的性心理障碍之一,还出现了这样一段对“同性恋”的文字阐述:

“与人类绝大多数性爱方式相比,可以认为同性恋是性爱方面的一种紊乱或性爱对象的倒错。”

针对此事,西西(化名)曾经给暨南大学出版社写过投诉信,但出版社回应称“书中内容不存在问题”。

后来,2016年12月,广东省出版总局也针对此事回应“编写内容符合我国法律和相关标准规定,书中有关对同性恋问题的描述不存在知识性、逻辑性错误。”

在教材编者出版社都无法有效沟通的情况下,2017年,西西(化名)委托律师以“产品质量纠纷”为由起诉了教材出版方暨南大学出版社以及书籍销售方京东网购平台。

出版社所在地广州法院不予受理,京东网购平台所在地江苏宿迁豫区人民法院受理了此案,但诉讼过程遇到了种种难题,最后二审败诉。

我今天仔仔细细看了一遍法院的判决书,严格来说法院是比较中立的,没有大家骂得那么荒诞,法院判决认为“同性恋属于精神障碍是一个学术观点,是一个认识性分歧,不属于图书校编范围内的知识性差错。”

说白了就是不认为教材有错,但也不认为对,认为这是个争议性学术观点,所以编者可以从中选择自己的立场观点。

这个判决放在平时其他的图书上是没问题的,但是这一次的图书不一样,它不是普通的读物,而是一种教材。

那权威应该采用什么?

依旧是常识,应该采用国家卫生部门或者国际主流机构的信息,这些信息我也去给大家查过来了——

1990年5月17日,世界卫生组织的疾病分类中就已经将“同性恋”从编号为《ICD-10》(《国际疾病分类》第10版)的国际疾病分类标准中彻底移除,并且指出性取向本身并不是一种疾病。

2001年,中国在《CCMD-3》(《中国精神障碍分类与诊断标准第3版》)虽然把同性恋依旧放在性指向障碍里面(这种障碍仅仅指性别认同问题带来的心理焦虑),但是明确了同性恋去病化。

后来2018年6月18日,世界卫生组织再次发布了《ICD-11》,将与性取向相关的诊断编码彻底删除。

同年12月,我国卫建委也要求“从2019年3月1日起,各级各类医疗机构应当全面使用ICD-11中文版进行疾病分类与编码。”国内国际正式统一。

这都是可以在政府官方网站上查到的信息。

我们不否认目前国际上还存在零星关于同性恋是病的学术观点,这可以构成争议,但一本正式的教材,不去引用国家卫生部门和联合国的分类,选择用陈旧的,未得到主流采纳的观点,必然是非常荒谬的。

二、关注这件事情的必要性

教材这个属性,也决定了我们对这件事要聊多次,要认真对待的必要性。

毕竟教材不仅是老师进行教学和学生进行学习的一个基本载体,具有文字的传播属性,同时还有一个既定的权威性在那里。

老师在课堂上教什么,学生在学校里学到什么,基本都会依据这本书来进行,否则就会造成教学上的混乱。

而且它服务的是处于三观塑形期的学生群体,除了传授知识之外,还具有一个导向作用。

教材的内容会影响他们对于各种事物的认知,甚至决定着他们世界观、人生观、价值观的形成和发展。

此刻他们是学生,在未来他们会成为父母,会成为老师,会成为涉及各行各业,拥有各种大小权力的人。

那么当人生三种教育之一的校园教育,出现这种严重偏差的教材,会引发什么后果?

其实这些后果,在以往4年的推文里,我们其实都用电影一一讨论过了,新的东西也没有了。

所以今晚我们想把这些推文整理在一起,重新再发一次(这是第二次发这篇整理了。)

我们将用这些文章,从三个方面分别去聊一聊教材中将“同性恋”视为性心理障碍到底会造成什么后果。(有些文章因为是很多年前写的,表述还比较幼稚,写得不好,希望大家见谅,这次重点还是表达我们明确的观点)。

1.社会反同歧视与霸凌

我们曾经在2020年1月15日写文详细聊过这个问题:

当时用的是HBO制作的一部纪录片《围捕:俄罗斯反同战争》。

这部片主要纪录了2013年俄罗斯修改了《保护儿童免遭反传统家庭价值观信息的影响法》之后当地所发生的一些事情。

当年俄罗斯政府以保护儿童为目的,在全国范围内禁止让未成年人接触到同性恋等非传统性关系等相关信息。

所以这项法案又被称为“同性恋宣传禁令”。

这项禁令在俄罗斯形成了一种“官方定义同性恋是疾病”的舆论风潮,甚至延伸出了同性群体会诱导儿童,都是艾滋病,恋童癖,有传染性的舆论畸变。

于是一场针对同性群体的大规模暴力霸凌和社会歧视,在俄罗斯发生了。

其中最具代表性的是一个叫做“治安维护会”的组织,以正义之名行恶,以围捕同性恋为乐。

他们一般会在网上想方设法引诱同性恋者出来见面,然后欺凌对方,再将围捕和侮辱的整个过程制作成视频发布在网上,公开对方的同性恋身份。

视频中,有些人被他们殴打、被逼着喝尿,还有些人险些被杀死,而他们却义正严辞的说:“我想做好事”。

注意他们的这句话——“做好事”,没错,他们认为这是一件非常正义的事情,是在给社会驱虫,保护未来的孩子。

为什么?

我们当时聊了,一方面是人的“恐新”意识和社会性学习能力,这两点和今晚无关,就不放进来了,重点在于另一方面:

LGBTQ群体常年被污名化,导致很多人对同性恋群体的认识产生了各种各样的误区和偏见。

和这次的错误教材类似,他们也把“同性恋”当作是一种可以通过药物或心理被治疗的疾病。

纪录片中有一幕,是面对前来参加聚会的同性恋者们,他们一边嘲笑一边大喊着:“我们可是有异性恋疗程的”。

因为错误的引导,导致很多人在不了解的情况下,人们对同性恋形成错误的认识和偏见。

习惯将同性恋与“羞耻”、“精神病”、“艾滋病”、“性变态”这些负面的东西划上等号,以偏概全,再将这些负面情绪转移到同性恋群体的身上。

当然,你可能会反驳我说,这一本小小的教材,怎么会引发像俄罗斯那样的集体暴力行动呢?

那我请你看一下这条新闻底下的评论区,再来问我这个问题:

2.出柜困境与同妻现象

这两个有逻辑相关性的议题,我们聊过很多次了:

2019年3月10日:

2019年5月17日:

在《我无法出柜,只能结婚》这篇里,我们通过日本NHK的一部纪录片《出柜~中国LGBT的呐喊~》讲述了片中所记录的中国LGBT群体出柜困境。

生活在一个包容度不高的社会环境里,他们不仅遭受着异样的目光,也始终无法坦然面对自己最亲近的家人。

长久以来的伪装,无形的心理负担,面对家人催婚时撒下的一个接一个谎言早已经压得他们喘不过气来。

这让一部分人鼓足勇气做出一个的决定,出柜。

他们只是希望面对最真实的自己,换来的却是父亲的“我希望你能慢慢改过来”和母亲14年的痛哭流涕。

在这篇文中,我们也解释了写这些并非想责怪某一方。

而是去换位思考父母那一代人成长背景所导致的思想上的传统,以及这种对LGBT的不接受和“出柜难”会给中国社会带来什么?

如果矛盾无法解决,那么这种不可调和的LGBT亲子关系对于所有异性恋人士而言,将永远是一颗定时炸弹。

因为每一个同性恋人士无论是选择永不出柜,还是出柜后不堪重负向父母妥协,他们最终都只会剩下两条路可以走:

和父母断绝关系,或者骗婚,而有一部分同性取向者,最后选了后者。

根据2015年的调查报告显示,在中国有1600万以上的同妻(夫),其中超9成的同妻都出现了抑郁症症状,超1成的同妻有过自杀行为,而这个数字2018年到了3000万。

于是在第二、三篇推文里,我们又用两部华语同妻电影进一步讲述了这个不可忽视的群体。

电影里,发现自己是“同妻”之后,他们的第一反应都是去改变自己的另一半。

《谁先爱上他的》的刘三莲到丈夫死都没放弃治好他,《再见,南屏晚钟》里的母亲也一样用了一辈子去让父亲“回心转意”。

包括我在后台,微信都收到过不止一次被骗婚同妻的求助,她们也都呈现一个很一致的思维,不管我怎么给她们科普,她们都先考虑的是“我不舍得离婚,我想要治好丈夫。”

为什么她们会用一辈子的无性婚姻为代价,去相信这件事?

根源上就是以这种错误导向教材为代表的社会教育,成为了她们的人生指南书。

我当时写这两部片的时候,都提到了一个相同的点:在同妻问题上,没有去设置具体的受害者。

就像我在《南屏晚钟》里结尾的那句话一样:“所有人其实都是受害者,环境才是那把刀。”

3.同性恋强制矫正被合理化

在同性恋被污名化、被视作是一种病的同时,还会出现另一种情况,有人想要替他们治好这种“病”。

而遇到这种情况的,大多都是还在念书的学生。

一方面,他们可能会因为教材上这种描述产生自我怀疑,心理上在对于自己“是否需要治疗”之间摇摆不定。

另一方面,这种错误定义也成为了父母判定“同性恋”的底气和理由,“你看,课本上都说这是一种性心理障碍,难道你比教材还懂?”

这时候,处于这个年龄段的他们因为各种原因暂时还没能力实现独立,对于这种反问好像也无力反驳,一旦被发现了性取向,就有可能被父母以爱的名义强制送去矫正。

在2019年1月17日的这篇文里:

我们曾用一部聚焦“LGBT矫正治疗”的电影《被抹去的男孩》聊到过这种现象。

片中,一个明确了自己性取向的19岁男孩和父母宣布出柜后,被深爱自己的父母执意送去了同性恋矫正治疗中心。

那里面不是大家在网上见多了的杨永信式生理刺激,而是更为恐怖的高度洗脑式心理打击。

除了寸步不离的看管(防止有人偷偷自慰),禁止任何同性接触之外,他们每天还要接受循环的灌输洗脑,上一种“如何让自己有更容易吸引异性的性别特征”的课。

最后,再强迫他们把自己与同性做过的事情当着所有人的面一五一十说出来,必须具体到每一次性行为的最隐私的细节。

然后自己咒骂自己的这些过往,向上帝忏悔,请求原谅,彻底击破他们心理防线。

如果有人出现抵抗,会以上帝的名义对他们进行殴打,打到认输为止。

至于出去以后,他们也没有太多路可以选:

有人因为对异性依旧无法产生兴趣,对同性又因为治疗而产生了反射性厌恶,最后精神崩溃选择了自杀。

有人选择和包括父母在内的一切说再见,一个人远走他乡。

电影最后杰拉德逃了出去,及时醒悟的母亲选择背弃自己的宗教信仰把他接了回去,才有了这本影响了那个年代无数迷茫的LGBT取向者的《被抹去的男孩》和这部电影。

写在最后

2019的5月17日,也就是第29个世界不再恐同日,我去上海参加了酷儿影展,回来后我写了一篇关于大陆第一部同妻题材电影《再见,南屏晚钟》的影评。

在那篇文最后我写了一段附言,我想在今晚的结尾再发一次:

很多人问过我们,为什么要写那么多次。

其实我一直希望大家都能去思考一个问题。

性少数群体受到歧视的根源是什么?

根源其实是对少数的歧视。

少数是一个相对概念,也是一个泛社会概念,它绝不限于一个LGBTQ。残疾人,宗教,种族,甚至身材的胖瘦,性格的阴柔阳刚,结婚与否,丁克与否,都可能让你成为同样的少数。

甚至可以说,只要你和大部分人在某一方面不同,那你便是少数。每个人都可能成为少数,每个人也都有权利成为少数。

而如果你我不说些什么,试图去改变什么。

那我保证你我总有一天会因为某样“与众不同”,成为下一个被歧视的少数。

每个人都一样,我不认为有人可以幸免。

所以我希望大家记住一句话: