纸马是为死者烧的,也是为生者,它既是风俗里为死者指明方向的仪式,也让活着的人感到自己有好好和逝者告别。它是生者和死者最后的相处与连接。马应该像马,人也应该像人。人死应该哀悼、纪念、送别。

01、一马难求

人死后,次日要到大路上烧一匹纸马,马头要朝西,为逝者指路,这是山东莱芜一些镇上的风俗。

纸马和真马一样大,纯手工,要先用高粱杆搭骨架,再往上糊纸。这个冬天和往年都不同,各镇上一马难求。死去的人太多,扎马人的手跟不上。

宁强是莱芜口镇上公认手艺最好的扎马人。为赶工,他扎一匹纸马的时间从三四天缩短到一整夜。他和妻子魏媛,都50来岁,1月初已连熬三天三夜。

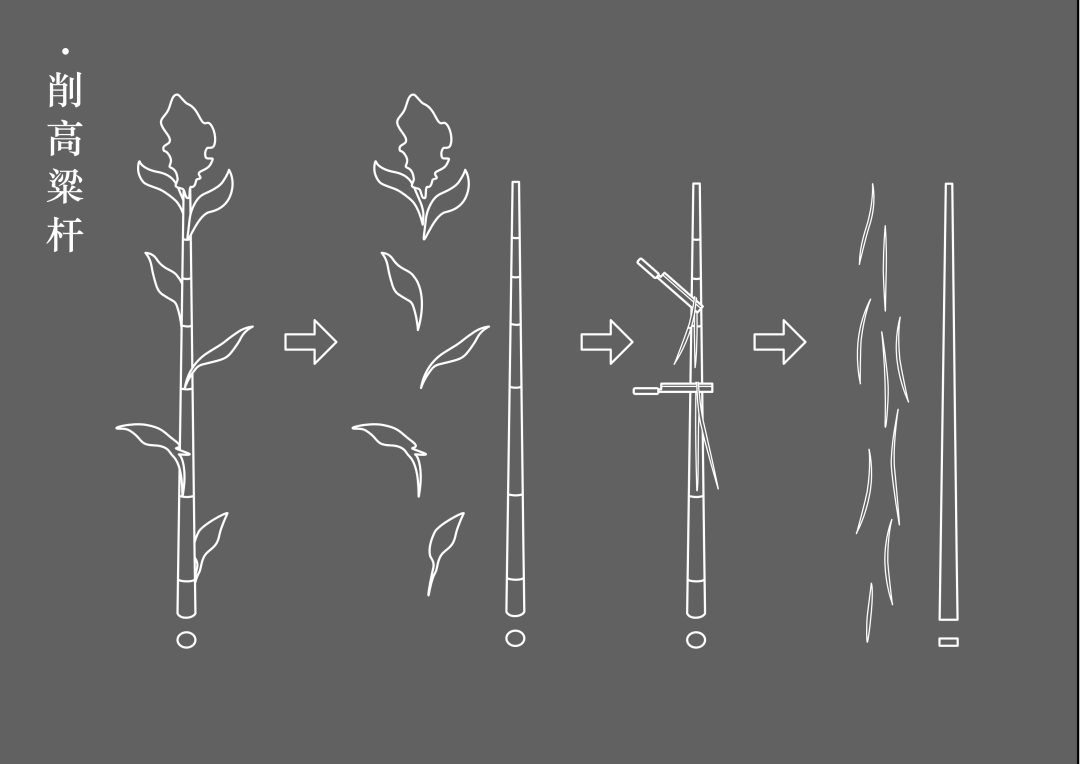

下午3点,魏媛在店门口削高粱杆。她手拿镰刀,削去成片杂枝。马架子必须用高粱杆,易燃,好弯折。他们亲戚家有一小块高粱田,远不够供给,要常跑去各处陌生人田里捡。

她又把其中一些杆剖开,去芯,落下许多片状、飞薄的长条。她说这样削好的杆子软,又不容易断。

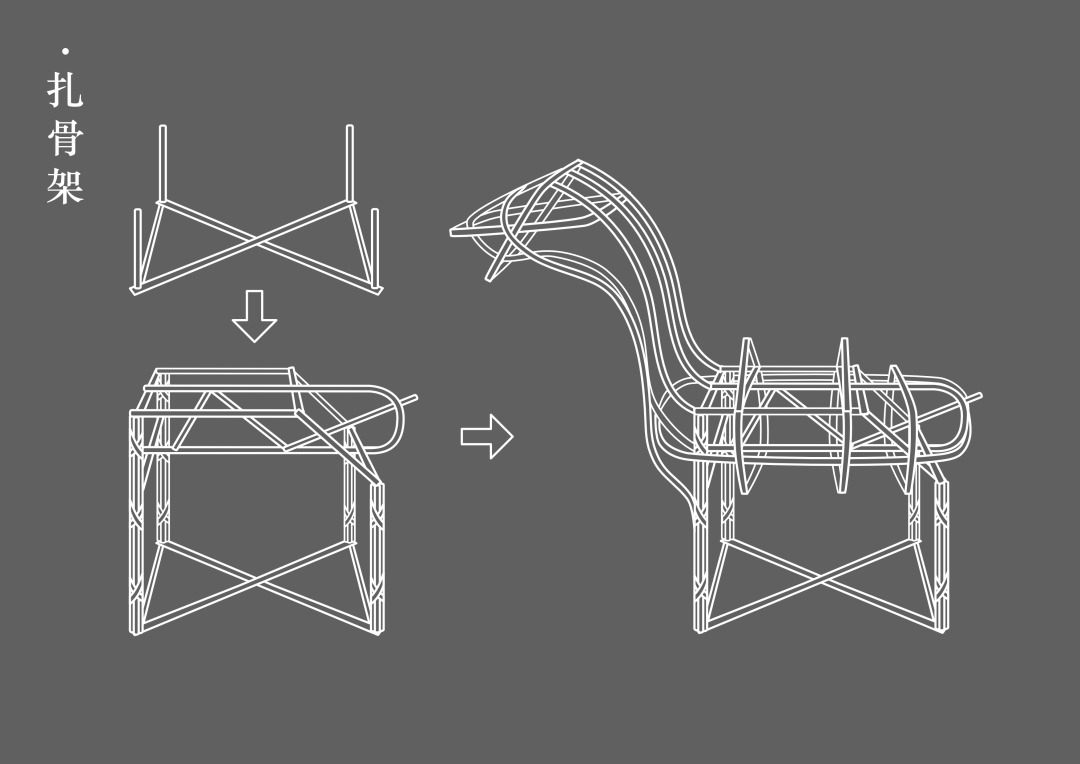

晚饭后,宁强开始扎马的骨架。地上放着个X型铁板,四角竖起四颗钉,是用来固定马的基座,上面将长出一匹和真马一样大的“马”。魏媛说,从前人扎马不过现在的一半多大,这几年不知怎么,马越扎越大,或许是人们觉得大马更体面。

宁强拿起些没去芯的硬杆子,砍短,几根捆一起,捆成马的四条小腿,戳在四根钉子上。他又拿两根去了芯的软杆子,接起来,让两根杆在连接处重叠一小段,用锥子扎透,再用木签穿过洞,两根杆就稳固相连,成了马的大腿。他依此做出四条大腿,再依此把大小腿相连。连接时,他让马的前腿笔直,后面两条大腿向前倾,和小腿形成大约160度角。

四条腿各自向上长成了,宁强拿杆子将四根杆的顶端一一相连,呈一个长方形,形成马背。他又分别在两条前腿、两条后腿的大腿处,各横一根杆,那是马肚子的高度。

纸马平常卖100多元,涨到了300到500元不等。1月初,一个男人来店里,说父亲过世了,愿出1000元,只求买到马,但他们实在扎不过来,拒绝了。最后,那男人只好用一团干草替代马烧掉,听说至今愧疚,觉得对不起父亲。

类似的故事在这个冬天,像空气弥漫在小镇上。一位大叔卖花圈、出租水晶棺、开殡仪车,还在葬礼上给人放音乐,12月底的一晚,他接到求助,天亮前要为一户人找到纸马。他给7家店打电话都没有。后来终于找到了一匹,在20公里外的另一个镇。他半夜开车去取马,进村时迷了路,两小时才取到马。

几天后,又有一户来找他,让帮找葬礼上家属穿的白大褂。他妻子去一家店里问。店主说没了,给她看十来台挂着细密白丝的织布机,说现在布也织不过来。店主只塞给她一袋布料少的白帽。

02、马的成长

魏媛坐在空地一角,正用两个盆刷碗。她和丈夫晚上扎马,白天还要跑葬礼,帮衬同样忙不过来的同行,出租成套的餐具再拿回来洗。她正洗的碗就是上午葬礼上用过的。反倒是自家的碗她没空刷。地上堆了三四摞粘着残羹的碗、碟、盆。

她也好几天没给小女儿洗头了。那女孩11岁,双腿残障,靠一个四方架子在房间里移动。父母不在时她会看店,并且看得非常好,没有人和她砍价。她是屋子里话最多的,爱和姐姐拌嘴、打闹,和父母撒娇。一天她说,妈妈,你再不给我洗头,我头上都要长虱子了。她的姐姐上高中,不上网课时也帮着做纸扎。

这天是扎马的第二日,傍晚,宁强要把马身搭完整。

他从地上挑出两根极长的竿,一根搭在长方形马背上,另一根搭在标识着马肚子高度的,前后两根横杆上。他抓住马背那根竿的后半截,往下弯,竿垂成一道弧线,弯曲处绽开,表面的皮炸起,但竟没有断。他又把马肚那根的后半截向上弯。两根杆交叠在一起,形成了圆润的马屁股,他用白塑料绳一道道缠紧交叠的那段。

再下一步是搭马脖。他走到马的前腿处,确认马背那根杆,刚好穿过长方形的中线。他用竹签把交点固定,然后手握马背杆远超出前腿的那部分,啪一下向上折,再用马肚上支起的两根竖杆夹一下再次固定,这根斜出的杆就是马脖的支架。

最后是做马头。他挑出两根细杆,弯折成两个梯形,交叉成上窄下宽的“X”,再抽一根细杆在交点处绕一圈固定。马头就成了。窄的一侧是马嘴。他把它一端连接到马脖的支架上。

马的各个部位已大体成形。此后他不断往架子上添细薄的软杆。马身上横着添两圈,竖着添三圈,渐渐像个镂空的圆筒。他也拿许多细杆,一条条连接小腿和马身,再一条条连接马身和马头。马的腿和脖子,渐渐从一根骨骼长成了完整的轮廓。

整个骨架两个多小时才搭完。这期间,宁强不断蹲下、从地上挑杆子、用自制的一把宽木尺量杆长、站起来固定位置、用绳绑或用锥扎、连接好、再蹲下挑杆子。

扎好后,杆子要先干透。马本该晾一天风干。如今时间紧,魏媛就拿吹头发的吹风机吹。

03、马应该像马

关于死亡造成的紧迫,纸马可能是其中最不残忍的。镇上的殡仪车司机们对此最有发言权。他们说,从没见过这样的光景,死去的人那么多,怎样抓紧都拉不过来。其中一位做这行50年,最多时,每月也只接到20来单。但从2022年12月中旬起,他一天就要完成两三单,更多的只能推掉。

莱芜只有一家殡仪馆,平日里一天最多烧40来具,但最近每天有100多人排队。殡仪馆8:30上班,16点下班,期间死者烧不完。据说60公里外,章丘不少死者在当地排不上,也拉到这里。每天16点殡仪馆下班后,办手续的窗口前就开始排第二天的队,家属们带上小马扎,在寒风中坐一夜,直排到次日一早。有人家派出三个人轮换,还有人负责送饭。

“多亏了一个痞子,让大家吃上了饭”,一位殡仪车司机说,镇上一个流氓看中了商机,半夜在一旁开流动餐车,卖馒头和炒菜,价格翻倍,但是大家感谢他。

1月4日,殡仪馆提早到5:30开炉,每天最多烧完150人再下班,又规定外地来的,若没带遗体就不给开单。这样情况才缓解,夜里没人排队了。

然而白事还要办,有关白事的一切仍紧缺,宁强和魏媛还是要夜以继日地扎马。

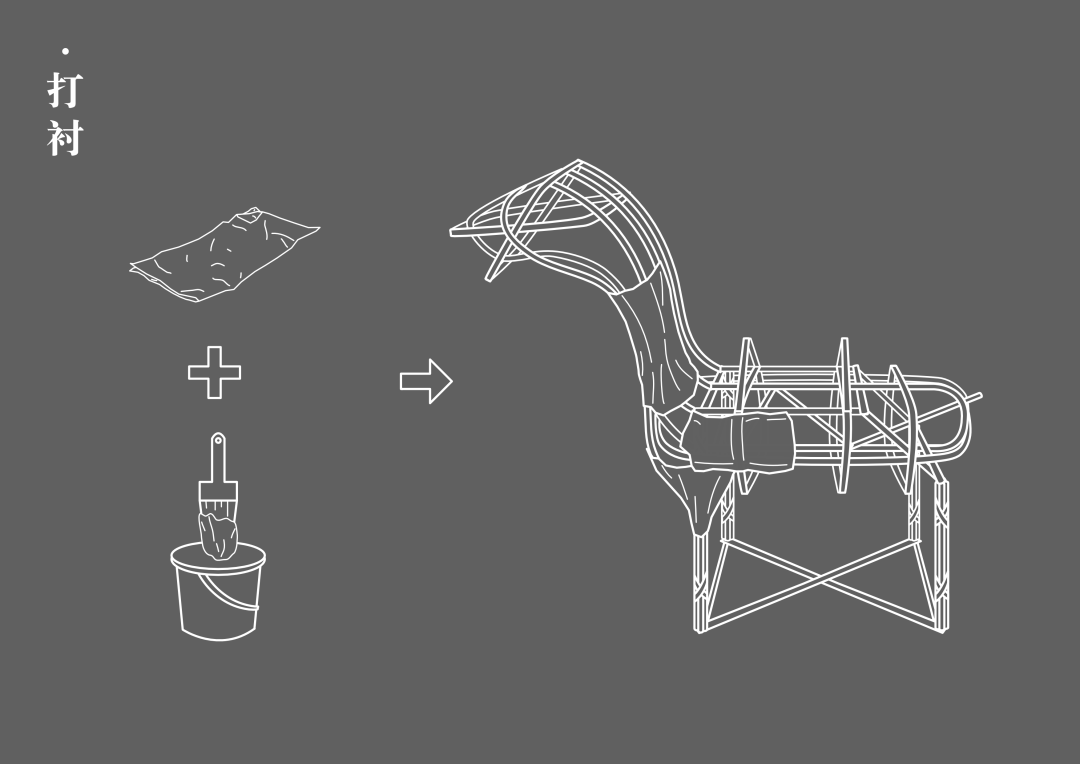

马的骨架干透后要“打衬”,就是往上糊报纸。浆糊要现做,用自家面粉。原本他们用放久放坏的,最近单量大,坏面粉用完了,就开始用好的。魏媛拿一个铁盆,倒进水,一手从墙角袋子里抓一把面粉,一点一点往盆里碾,再用粗木棍搅合,直到最小的面疙瘩也消失了。她把盆放炉子上烧。煮沸了,端出来,热气腾腾的,屋里一股面香味儿,像端出一碗饭。

魏媛蹲下来,摆出一个小木桌,又抱来厚厚一大摞报纸,在桌上给报纸刷浆糊,再贴到骨架上,刷一张贴一张。糊到马脖时,她前跨一步,两手拿着报纸往上糊,像在给马戴围脖。糊好了,她拍拍它,摸摸它,直到纸平整。马茁壮起来,看不出里面仅仅是骨架,渐渐像实心的。

后来魏媛开始往上贴超市广告、女儿的数学卷子、镇上发的通知。

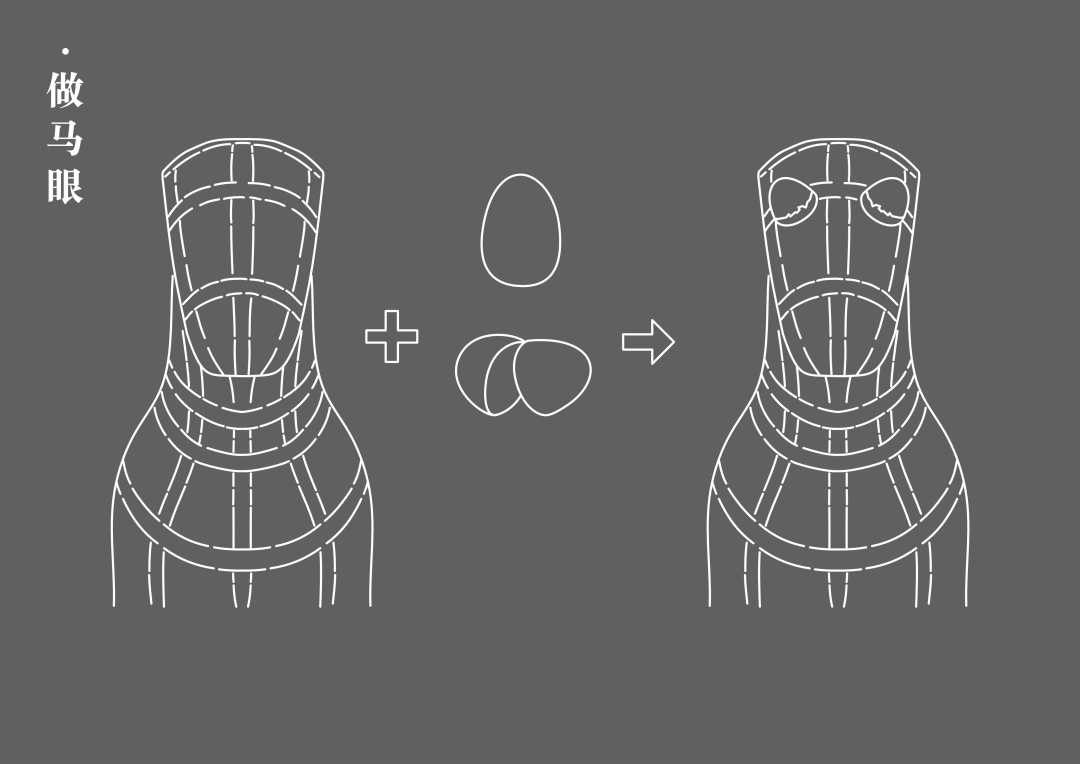

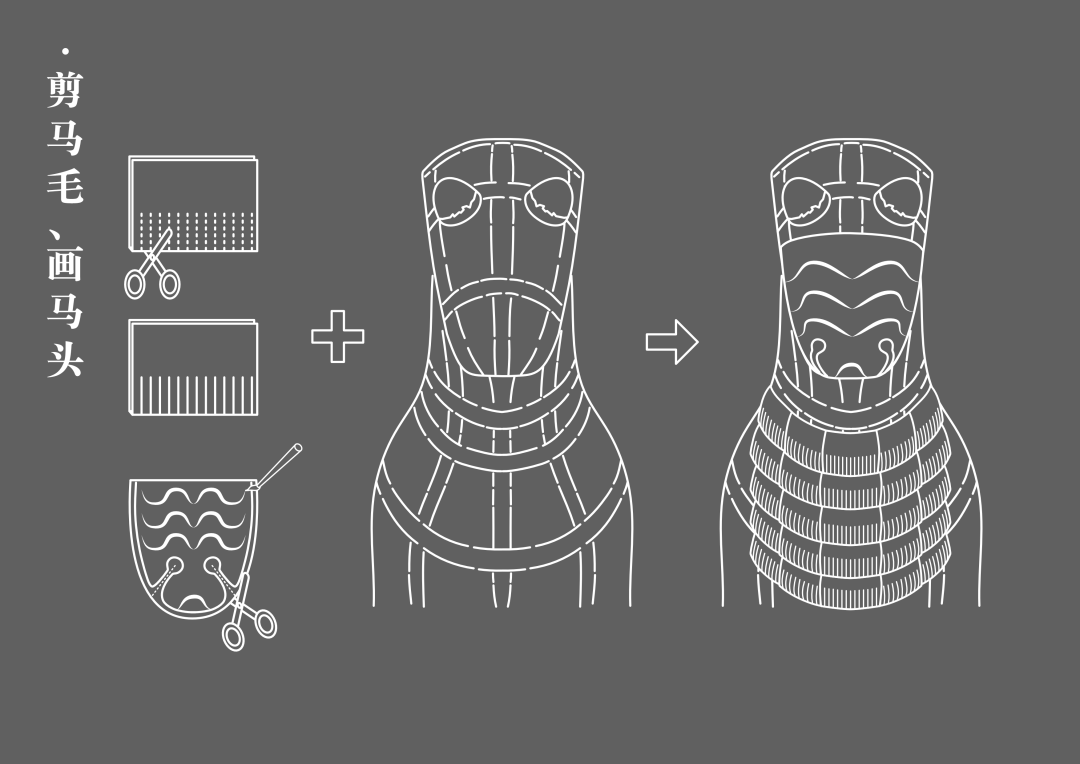

这时宁强到了外屋,拿毛笔沾墨,在白纸上画马头。他拿一张半圆形白纸,沿着圆弧画一条线,中间画三道三折的波浪线,再用锥子捅出两个鼻孔,圆顶上画两颗门牙,这就是马的上半边嘴。他用一模一样的画法,只不捅鼻孔,又画出下半边。

他剪出四个三角形,分别作马两只眼的上下眼皮,在斜边的正中央剪出一道凹弧作眼窝,沿斜边画线,勾勒出上下眼睑。

另两个半圆,他攒成上宽下窄的纸卷,一会儿要插到马头上作耳朵。

宁强画线不一定直,也不一定粗细一致,墨时浓时淡。但他强调马要画得真实。他拿起手边一张粉红色的,镇上发的通知,剪成小片,分别粘进马的耳朵眼和鼻孔处。他指指我的耳朵:你看咱人的鼻孔和耳朵里是不是发红?我说是。他嘿嘿笑,说马也一样,所以要贴点红纸才像真的马。

他用浆糊把马的五官一一粘上。粘到马的上下眼皮时,他让那四个巨大的三角形两两斜边相接,拼成两个更大的正方形,覆盖了马的上半张脸。斜边上剪下的凹弧对齐了,成了椭圆形的眼窝。

马的眼睛要用鸡蛋壳做。墙边一个塑料袋里装着十来个蛋壳,平时做饭用完攒下的。他们早早把每个蛋壳分两半,把边缘剪平,再在开口那端糊一层白纸。宁强掏出两个蛋壳,把白纸那面粘在眼窝处,在上面画圆、涂黑。马的眼睛有神了。

宁强有时候也做羊,他说羊眼涂黑时要留白,马眼则是全涂,一定要区分开。

他也常做牛。按当地习俗,男的过世只烧马,女的还要多加一头牛,因为女人洗衣服会有脏水,牛能把脏水喝掉。

他还做过无数其他动物:刺猬、蛇……因为当地有些算命的说法。一次,一个女人求他们给做个1米46、穿运动服和球鞋的小人,开价600元。魏媛说,这不是钱的事,要是你很着急,只有我能帮你,那我就愿意帮你。为给1米46的小人配上大小合适的鞋,她和宁强就试了一晚上。最后只收了200多元。

宁强做了20年纸扎。最早是他爷爷传给他爸爸,爸爸去世后妈妈扎,妈妈去世后他扎。他说没人教过他,他是从小看会的。

魏媛说,这一带也有其他几家扎马的,但扎得好看、规范的太少。她说起另一个镇上,有人只扎成小马驹大小,平常没人要,如今却和大马卖一个价,还是卖得好。她摇头说那人做事“不符合标准”。

她又说另一些同行,把马扎得像羊、像狗、像犀牛。“就算扎得小,马也应该像马,而不是像狗。”

半成品马站在那儿,两只耳朵支棱着,里面的粉红色朝天,插在头上有点像喇叭花,站远看,整个马头又有点像米老鼠。马一身报纸,背上是五颜六色的超市广告,肚子上是数学卷子,两个鞍上印着镇上的通知。

一位莱芜的殡仪车司机,有天在火葬场门口被一个人拦下。那人说,无论多少钱,求你跟我回家把遗体拉过来。那人实在找不到车了。这位司机,和其他两位司机都亲眼所见,人们通宵排队的那一周,很多遗体被摆在殡仪馆的地上。因为车拉不过来。司机们只能拉来一个,放地上,再回去拉下一个。

遗体有的只套了袋,有的下面还垫了担架,每袋旁边站一名家属。一个司机说他看到至少100具,另一个司机说是50具。说100具的那位还记得一个小女孩,看上去十一二岁,背书包,站在父亲的遗体旁。队伍缓慢向炉子移,她拖着遗体,在队伍中一点点往前挪。

第二天下午,宁强和魏媛一起给马贴毛。毛是魏媛提前剪的,把白纸裁成长条,在一侧剪出细细密密的穗。他们把浆糊刷在马身上,把穗一条条粘上去。

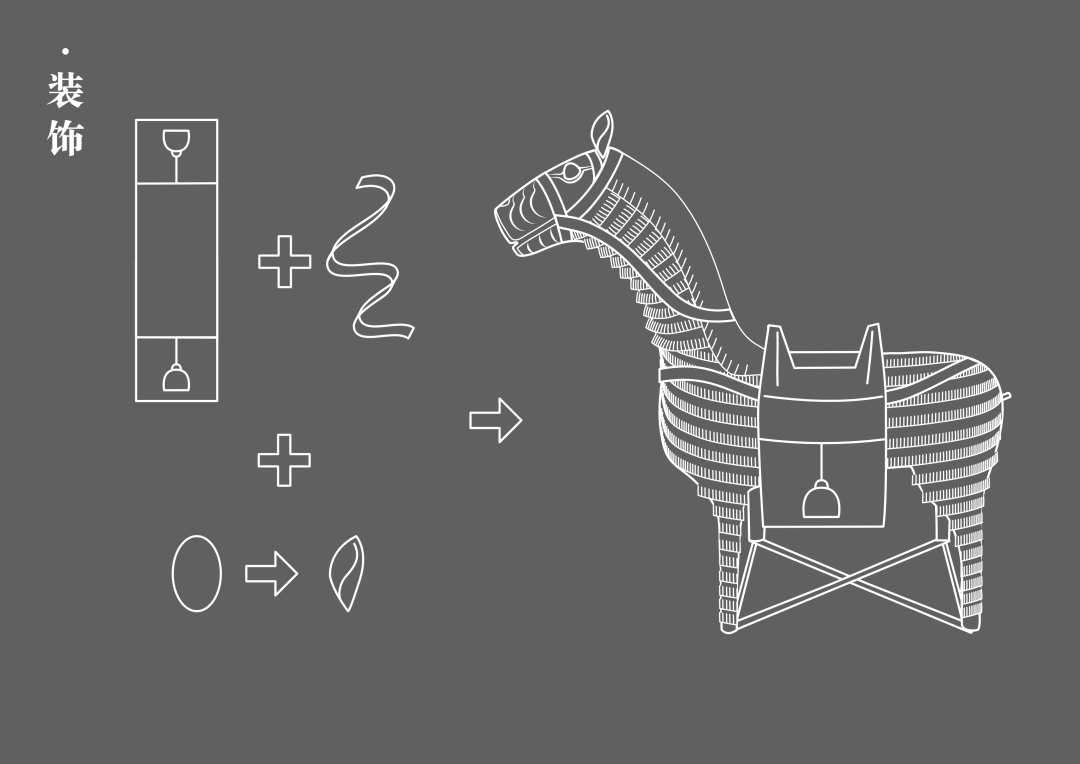

马渐渐生动了。细密的白穗覆盖了底下杂乱的色彩。偶尔过阵风,马毛微微抖动,远看甚至威风凛凛。贴完,魏媛翻出一个大纸箱,里头是各色各形状的纸,她拿出淡黄色的一串穗,粘作马鬃;红色的一长条作辔头;翠绿的长方形作马鞍;粉紫色的长方形作马镫;还有些翠绿色的小花,她自己折的,粘在马的耳边、身子两侧、尾巴边作装饰。

现在,这纸马的确像一匹真正的马了。洁白、高大、毛茸茸。它不再只令人想到某种古老的、早晚要被淘汰的风俗。它的确是某种生命。它不是数字、政策、文件、口号、冷冰冰的语言,它是鸡蛋、面粉、女儿的数学卷子、人手的不断劳作、一天一夜的时间。

我开始觉得马烧了可惜,问魏媛会不会也这么想。她咧嘴笑:“幸好人家烧,我们才有钱赚。”

我问她是否亲眼见过烧马。她说那见得多了。有时人家忙不过来,宁强还亲自去帮着烧。

04、两场葬礼

1月7日一早,我去20公里外的杨庄镇参加一场葬礼。逝者是位95岁的男人。早8点,逝者家门前大道上已站了20来人。路中央横挂挽联,一旁立花圈。门前摆两套桌凳,有人给大家做饭。

一位老人立在桌前,用毛笔在一张长长的宣纸一头写下两个大字:“谊助”,再一列列写下30多个名字,都是来帮忙的村民。

现场有乐队,6个人:一个唢呐,一个电子琴,两个镲,一个梆子,一个云锣,穿黑袄,或站或坐,在门前等待。

到9点,远远来了一个人,来赠花圈。乐手们迅速围聚在门口,对着大门奏起哀乐。十几位白衣、白帽、腰间系麻绳的逝者亲属在乐声中列队走出,为首的几个拄一根缠了白布的木根,弯着腰向前走(按习俗,死者的近亲属是“重孝”,行走时不能直起身),后面的人缓慢跟随。队伍走到新赠的花圈前,伏地一次次拜谢,再慢慢起身走回房子。

之后,每过大约10分钟会来一位新客人,然后乐手吹奏,人们列队出来拜谢再回去,一上午重复十来遍。中午大家在门口吃饭。下午1点,再继续重复这样的仪式。

下午,人越聚越多了。全部是老人,穿着花花绿绿的棉袄、戴着毛线帽。门前有人在记“人情薄”,老人们到了都会去看一眼,那张桌从早到晚总围着一圈人。看完,老人们散开,三三两两站着、坐着,多数时候不讲话,像是来晒太阳。

乐队里一位女性唱了段豫剧,大家鼓掌。唢呐手表演《百鸟朝凤》,又是掌声。表演吸引了过路的年轻人,和一对抱着孩子的夫妇。他们看了一会儿又走开。留下的仍都是老人。

偶尔在仪式的间隙,老人们谈论死亡。一个问,到底人谁该死谁不该死呢你说?另一个答,人太脆弱了,说不行就不行。

三个老人围一圈,讨论逝者的死因。一个说,他不是新冠,是心脏不好。另一个说起这几天,镇上她熟悉的某某、某某和某某都走了,也不知为什么,有人没去过医院。她们又聊了会近日里听闻的死讯。最后,一个老人说,今天这老人“有福气,走得不痛苦”。

我想起到莱芜之前,在我家,即便是喜庆的场合,如父亲的生日会,人们也聊到死亡。现场一位客人说,他父亲在医院昏迷,很久才等到呼吸机。我母亲说姥爷也躺在医院,有意识,但已不能说话。姥爷摆手让拔管,她做不到。说到这里她哭了。她和那位客人交流鼻饲、气切抽痰。他们给彼此看自己父亲躺在医院的照片。

葬礼一直持续到下午3点半,一天里,奏乐、列队拜谢、回房子的仪式重复了不下30次。到第10次时,我觉得“丧事简办”的倡议不是没有道理。但到第20次时,我感到这繁琐有其意义。在很多地方,人死就死了,至少在这里,一个人的死还能被认真对待。人们为它聚在一起,把动作重复了一遍又一遍。

除了奏乐声,仪式始终沉默。但在下午2点时,人们要在乐声中列队走出几百米远,在大路上烧一个纸轿子。那段路上,人们第一次大哭。那条队最长,死者所有的亲属都加入,30来人的哭声在乡间大路上回荡,就像把死亡彻底、明明白白、毫不遮掩地摊开在太阳下。所有乐手在一旁紧跟队伍,唢呐的尖锐一刻不停,锣声沉沉,不时响起,直到烧轿子的火燃尽,人们再一次转身走回房子。

唢呐手是乐队里最辛苦的一位,音量也最大。他的腮一次次鼓到很高,看得出用了极大力气。间歇时,他说,最近活太多,找不到人组乐队,他急得手机都摔坏了两个。原本一场葬礼要配3个唢呐,一起吹显得气势磅礴,今天只有他一个,他哀叹效果不好。

前一天,有7家来找他,他只能接1家,给同行4家,还有两家只能推了。那两家最后只能放音响。

第二天,我在口镇参加了一场这样的葬礼。早9点,有人按开音响,哀乐被播放出来,是从前乐队在葬礼上吹奏的录音。院里的男人们沉默地跪着,里屋的女人们围着棺材,伏地痛哭,每一次抬头时神情凄切,随哭声一下下拍打着棺木和地面。

音乐突然停了,好像是音响坏了,它发出“滴滴滴”的声音。

音响突然震了一下,发出一个机械的女声播报:“U盘模式”。它不知怎么又好了,重又接着播放。

05、烧马

那天下午,我在另一场仪式上见证了烧马。这仪式单为烧马,就叫做“指路”。一个黑衣服的男人扛着马,走在最前面,身后跟着30来人的一列队,人们像葬礼上的队伍一样,披麻戴孝,为首的几个人拄着木棍,弯腰向前走。

队伍走出300来米,停下了。男人把马头朝西,放地上,又在旁边放了彩扎的纸人和一摞黄纸。他用打火机点燃黄纸,两个人在一旁用铲子把燃烧的黄纸铲起来,引向马。

马烧起来了。顷刻间,先是两腿断了,跪下来,两个人用铲子把马背压下去。

马融入火中,一秒消失了。人们伏地痛哭,1分钟后又慢慢站起,走回去,留下4个男人铲起黄纸,加速燃烧。地上升起暗灰色的烟。

火灭了。一个男人铲起路上的一抔土,埋住灰。

男人们走了。地上突起一个小土包,像一个微小的坟墓。

文中宁强、魏媛为化名

感谢阿离、韩隆钰对本文的帮助