写在前面

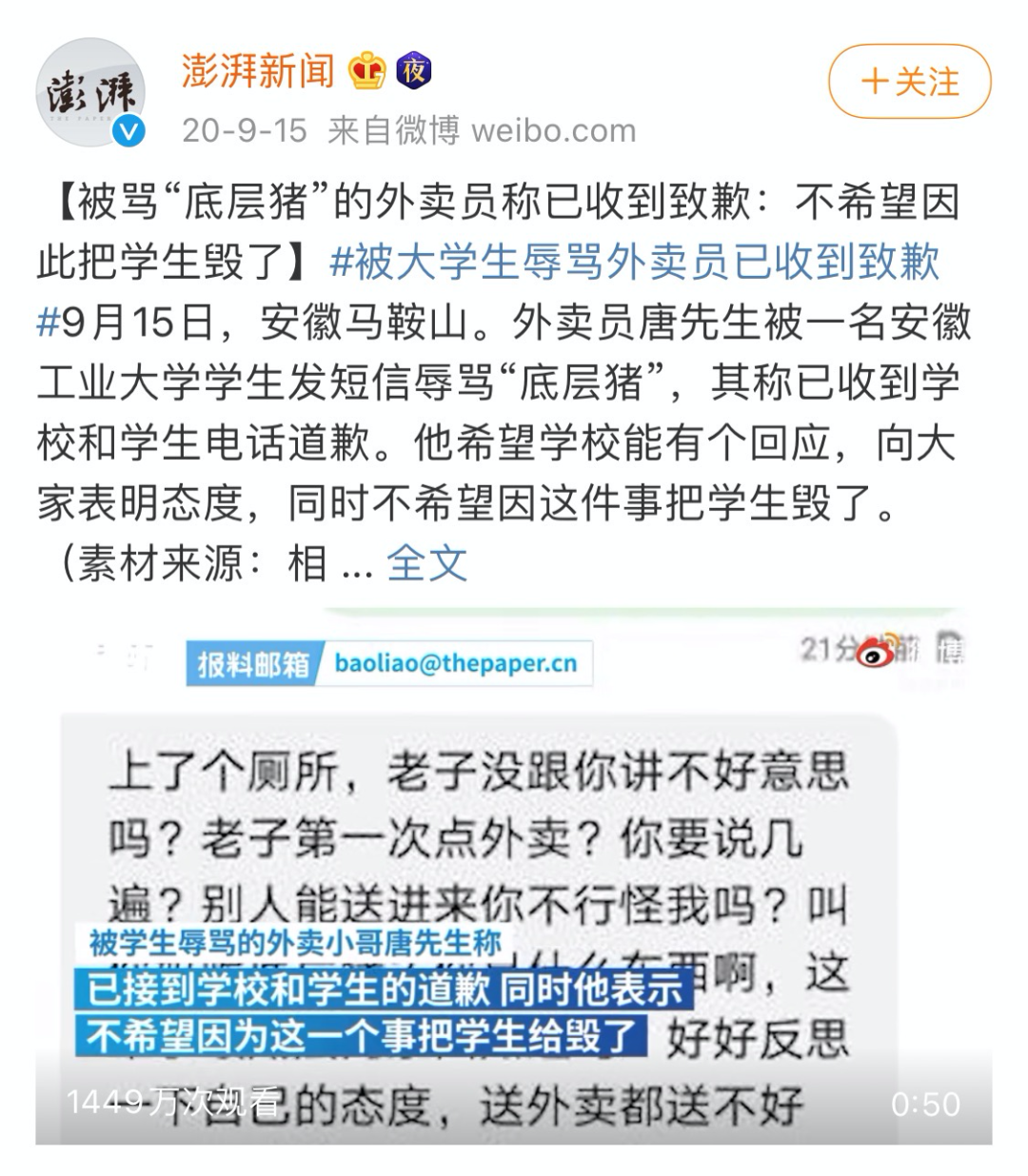

今天让我想要写这部纪录片的原因是这些——

这不是一篇关于外卖员的文,底下我也不会再提及这几个新闻,我不是在消费这些苦难,只是想通过一部纪录片给大家看一下,我们所处的这个社会,一些悄无声息「被逼疯」的人,一些繁华下的不容易。

《南京路》

这是独立纪录片导演赵大勇的一部早期作品。

对于片名,我想很多人应该并不陌生。

去过上海的人大概都曾去过这个标志性地点——“南京路步行街”。

这部片子聚焦的正是这条步行街上的人。

只不过,它所拍摄的不是来来往往、游走于商场和餐厅之间的游客们,而是在这条街上捡塑料瓶、偷东西、卖唱、要饭的那些人。

尽管片子制作粗糙,剪辑也有些混乱,但我觉得它存在的意义远可以让人忽略掉技术层面的瑕疵。

我曾经在一篇谈及社会底层的文献中看到过一段话,成为了我评判一部反映社会底层的艺术作品“好”与“坏”的标准:

「我们已经习惯了站在精英主义的立场来自上而下地打量底层社会,习惯了替底层群体说话而不是让他们自己说话,习惯了外在的冷眼旁观而不是深度地价值介入。」

然而,在《南京路》这部片子里,你会看到镜头紧跟着那些人的身影,站在他们的视角凝视他们。

无论是他们半弯着腰把脑袋钻进垃圾桶里捡瓶子的时候,还是他们垫着破布睡在街角的时候,摄像机始终都以平视的角度进行拍摄。

底层群体不再是被表述的对象,是这部片子最大的价值。

所以接下来,我也尽量客观、不加以渲染地去讲述“他们所看到和经历的一切”。

一

他们看到了什么?

通常来说,一座城市的步行街往往是这座城市里最繁华最热闹的地方,走进这里的人,目光免不了会被一片灯红酒绿的景象所吸引。

但对于常年在这条街上捡塑料瓶、偷东西、卖唱、要饭的人而言就不一样了。

他们是在这里生活的人。

因此,透过他们的视角,看见的是社会群像、是一些鸡零狗碎的生活碎片:

比如一家祖孙三代在困苦中挣扎。

爷爷用轮椅推着行走不便的爸爸,爸爸坐在轮椅上吹着曲子,旁边站着他年幼的儿子,手里抱着一个用来收钱的蓝色小碗。

不幸的婚姻也各有各的不幸。

一个男人和一个女人站在街头打架,男人抓起女人的胳膊准备一巴掌打下去,女人拼命地挣脱开来,随后伸出手指着男人破口大骂。

恰好骑车路过的警察看着不对劲,连忙上前劝阻。

最后,女人转身离开,嘴里仍在骂骂咧咧,怀里还抱着一个正在吃奶的孩子,他是两个仇人生的孩子。

有人的地方就会有温度,有温度的地方也必然会有冷漠,二者时常是并存的。

就在满头白发、双手拄拐的老人缓慢地向前挪步的时候,一对情侣走过去往里面塞了些钱。

同时,一个男人双手插袋站在旁边乐乐呵呵的盯着老人,像是在看猴子演戏。

不过走在这条街上,他们见到最多的还是从他人眼中传来的异样目光。

因为在来往的人群眼中,整天光着膀子、提着蛇皮袋的他们脏、乱、臭。

是这条步行街上的“垃圾”。

二

步行街里的“垃圾”们

我口中的他们都是在城市化的进程中,从全国各地的农村涌进城市,来到这条南京路步行街上的。

但由于他们没文化、没学历、也没什么技术专长,要想在这座城市里活下去、混口饭吃,只能去干大多数人都不愿意干的事情——

捡垃圾,靠回收塑料瓶和废纸壳卖钱为生。

一来,不需要耗费任何成本,二来,干这个没有门槛,谁都能干。

他们没有固定的居所,白天在南京路上捡垃圾,晚上就在街道边找个地方睡下,醒来接着捡,日复一日。

我不知道他们的姓名,他们之间都用对方家乡的名字或对方的特征来称呼彼此。

安徽在十六岁那年从老家来到上海,今年二十岁,是步行街上收垃圾的中间商,把零零散散的买来,再卖给大量回收的人。

收一个塑料瓶子再卖出去的利润最多就两分钱。

想到这儿,安徽笑着对镜头说:

“刚来的时候,觉得来到大城市感觉不一样了,充满希望,来到之后才发现,这个钱难赚的不得了,吃饭都有问题。”

在他一旁的那个皮肤黝黑的人名叫黑皮。

人老实,讲义气,估计也是由于为人太过老实了,所以总是受人欺负。

身上有几个钱的时候,大家都跟在他身后吃他的,他还借钱给人看病。

等到他自己吃不上饭的时候,他曾经喂饱和帮过那些人,却没人分一口吃的给他。

用管废品的老李的话来说:“黑皮脑子太笨了,算账也算不过来,说话也不会说。”

大胖子特别有意思,是南京路步行街上的“名人”。

每次喝多了,他就把塑料瓶当成大哥大放在耳朵边,假装自己是香港的黑社会大哥,自言自语地说:“等我发了财,我们就去泰国、去美国好不好?”

而且只要你把镜头对着他,他便能随口来上一段顺口溜,嘲讽权威,嘲讽整日的所见所闻。

聊到前几天晚上在步行街上看到一个女的跟老外亲嘴,睡一晚上五百块,而自己想要赚这个钱捡瓶子得捡到死,大胖子哈哈哈地笑着说:

“中国男人都死光啦!”

这个人仿佛已经钻进了他自己所建立的那个精神世界,试图以一种幽默的方式来消解掉自己的痛苦。

干捡垃圾这活儿,除了收入微薄、难以维持日常的生活之外,最大的问题还在于它极度不稳定。

夏天天气热,喝饮料的人多,收的瓶子自然也就多。

等到天气越来越冷的时候,日子就会变得越来越不好过,运气不好的情况下每天可能只能捡到三、五块钱。

一些人靠夏天的积蓄熬过整个冬天,至于另一些人捡不到瓶子又没钱吃饭,再加上在城市里长期缺乏认同感导致心理失衡。

被逼急了,他们就会去偷街道上的路灯、电线、铜牌这些东西来卖钱。

在偷东西这方面,湖北最有“经验”。

据他说,老式奔驰车的标志都是白银做的,偷一个能卖五六千块钱,他还因此被抓进去坐了一年多的牢。

但紧接着,他又马上解释道,自己只有在喝了酒之后才会去偷东西,平时不喝酒是不会偷的,甚至别人的东西放在那里他都不敢拿。

不是怕,而是一想到别人丢东西着急的模样,他的心里过意不去。

和他一起的还有一个小男孩,看上去估摸着有十几岁。

明明正是上学的年纪,结果却进去被关了五个月,刚从牢里放出来没几天。

问到他家里的情况,他说自己已经毫无印象了。

只记得他爸玩了一辈子,如今吃饭都得找人借钱,在他六岁那年,他妈受不了就从家走掉了,知道他在上海但从来没找过他。

没钱怎么办?只能自己跑出来找活干,实在不行就饿肚子。

有一次,他捡了几个瓶子卖了一块多钱,然后花了五毛钱坐轮渡去了浦东,结果看到东方明珠觉得也不过如此。

“我以为东方明珠有多好呢,到那一看,还不是一样的,没有什么。”

男孩的一句话,道破了这些农村里的人在城市中生存的尴尬处境——

对于城市而言,垃圾是有害物质,污染空气和水源,散发着恶臭的气息,越多就越是负担。

城市里的人对他们保持疏离与排斥,他们从未被接纳过。

所以东方明珠的灯光即使再亮,城市的繁华也与他们毫无关系。

三

南京路是一个微型社会

片子里有一幕是仰角拍摄,楼上西餐厅的人在优雅地吹萨克斯,楼下的他们在背着尼龙袋子捡水瓶。

暗指的便是南京路是一个微型社会,按照所占据的社会资源差异来进行社会分层,楼上的人站在中上层,而他们站在底层。

在这个微型社会里,处处弥漫着社会达尔文主义。

一个捧着红碗的安徽老人说,自己一天只能要一块二毛钱,而且在步行街上乞讨的时候经常遭到上海人歧视甚至是辱骂:

“你他妈乡巴佬要饭的。”

对此,他感到很气愤,只能从“城里人以前下放到农村时也住过他们乡下人都不住的牛屋”这件事上换取一丝心理平衡。

还有一次,这些捡瓶子的人打架进了派出所。

那里的人也不管双方因什么问题产生了冲突,上来就问:“你有钱吗?没钱打什么架?”

光是这一句话,就足让他们哑口无言。

另一方面,在他们身处的底层社会内部,似乎也逃不过弱肉强食的丛林法则,为占据和拥有的资源而斗争。

拉三轮车收废品的人经常抢用手推车收废品的人的生意,脑子灵光的聪明的人骗老实人赚来的钱。

这其中最大的受害者是老实人黑皮。

他怎么也没想到,和他一起捡瓶子的阿桥,也就是他口中的那个“朋友”会带着他们俩一起挣来的一千块钱一夜之间消失,还留给他一堆没还的债。

这种内部冲突的破坏性直接导致黑皮的精神上遭到伤害。

他开始整日酗酒,有一次喝酒时看见旁边人打架,他原本想好心上前去劝架,恰好遇到警察过来,发酒疯的他把警察的帽子给摘了,结果一同被抓进了拘留所。

大概是被关进去后又挨了牢头的打,出来后黑皮走路一瘸一拐的。

也是从那儿开始,他彻底失语了,再也没有冲着镜头说过一句话。

导演从几个同伴口中得知,后来黑皮又因为偷铜牌和打架被反反复复关进了拘留所几次,精神状态也越发不正常。

人人都说“黑皮疯了”。

黑皮的身影最后一次在片子里出现时,他正提着袋子走在步行街上。

走着走着,他突然开始放声唱歌,然后又抱着柱子转圈,踩上了绿化带,坐在垃圾桶上又跳下来,躺在地上打滚……

这样的疯癫行为在片中持续了五分钟。

眼前是一个“穷而无告、弱而无助”的人不断被践踏、被伤害之后走向疯魔的画面。

与此同时,耳朵里传来了一段旁边商场播放的音乐,宋祖英的《好日子》。

像是声画错位的两个世界。

写在最后

看完这部片子之后,我特地跑去了南京路步行街走了走。

变化很大。

不同于片中十四年前的景象,两旁的灯光和广告屏让整条街道放眼望去看起来更加繁华,甚至有些刺眼。

城市文明的发展也让这条街上的垃圾们被清理地不见踪影。

也是在那天,我好像突然明白了黑皮为什么最后会躺在广场上打滚发疯。

那只是一种无力地挣扎,无力地在发泄内心的愤怒。

因为在他上方的广告屏幕里,正播着《大闹天空》里太上老君将孙悟空拿下的那一段,他对孙悟空说:

“该死的猴头,这下你该知道了吧,这就是反抗我的下场。”

孙悟空被收走了,黑皮们也被大学生当作是“底层猪”,在送餐时被保安打死了,被划分为“dd人口“从城市里驱逐出去了。

配图/《南京路》

本文系网易新闻·网易号特色内容

激励计划签约账号『3号厅检票员工』原创内容