今天熊叔转一篇,纪念那个渐行渐远的黄金时代。

香港,在那个朝气蓬勃,全民赚大钱的年代,《龙虎豹》与《號外》构筑了香港人的精神世界。

香港几十年来最具有肉欲的象征,莫过于《龙虎豹》。这份充满荷尔蒙的成人杂志,在改革开放之初的南方曾风靡一时。

当然,它只能存在于地下。从15到50岁,从一只手传到另一只手,它以各种方式流传,经过几十甚至上百人的传递,最后变得破烂不堪,甚至有的会被五马分尸,一页又一页,被那些蠢动的心当成海报珍存。

褶皱破烂的纸页留存着国人对欲望最初始的模样,《龙虎豹》也带来对资本主义最简单粗暴的认知。纸醉金迷,马照跑、舞照跳,一切都是人性本来的样子。

那些年,它给国人带来的震撼,成为某种驱动力,去香港,去挣钱,去大鱼大肉,去酒池肉林。

1984年9月《龙虎豹》创刊,第一期封面是陈莉莉,一出生就是风华正茂,因为它卖的就是人的欲望。

一个月之后,另一本杂志把尚未因“小马哥”大红大紫的周润发搬上了封面。这位南丫岛青年,头脸浸润着泡沫,仿佛洗头刚洗到一半,慵懒的线衣露出他半边麦色的肩膀,充满了性感与挑逗。

这本杂志叫《號外》,它展露了另一种高级的欲望,朦胧、含蓄、不可言状。发哥这期杂志大卖,从此成了文青心目中的经典。

在香港这座大都市的现代化进程中,她的文化被一刀劈成两张面孔,有下里巴人,也有阳春白雪。

这两本杂志,曾经站在这座城市的潮头。

它们让香港不再只是一个港或一个埠,而是我们心目中那个独一无二的城市,自成一体,性格独特。

今天要讲的,就是这两本杂志的故事,和香港那些年的黄金岁月。

1 一群香港知识青年,与一本扮嘢杂志的诞生

陈冠中(左)与邱世文,《号外》第一代元老

1976年,24岁的陈冠中刚从美国回港不到一年。他在英文小报《星报》当记者,每天穿西装打领带上班。

做个官仔骨骨的报纸佬,不是陈冠中最大的愿望。他在波士顿读新闻硕士的理想,其实是办杂志。

陈冠中找来九龙华仁书院的中学同学邓小宇,问他有没有兴趣帮忙搞一份类似美国地下报纸《Village Voice》的刊物。

邓小宇在美国也是读新闻和传理的,对《Village Voice》了如指掌。

陈冠中说可以任他自由发挥,想写什么就写什么。邓小宇是个极端个人主义的人,可以“为所欲为”的地方,当然要去好好玩一下。

陈冠中认为,当时的香港报纸杂志有很多人写小品式的短文供人消遣,却没有人肯深入地做些调查、研究的工夫。

他想将外国的深度报道带到中文刊物,走《Village Voice》的风格,前半部分是严肃的深度报道和探讨,中间部分是以趣味性为主的城市生活指南,后半部分做有关城市的各种文化艺术报道和评论。

那年暑假快要结束的一个周末下午,陈冠中在家搞了一个小型鸡尾酒会,介绍这本命名为《號外》的杂志,还做了一些样本给大家传阅。

酒会上大部分是陈冠中在香港大学的旧同学和志同道合的朋友,邓小宇就是在这里认识了《號外》未来的股东兼中流砥柱——胡君毅。

邓小宇承认对胡君毅的第一印象十分差,非常瞧不上他那天的穿着,窄领西装、窄领衬衫、打窄领带。不过,这一切在不久的将来变成了时尚。

事实证明,第一印象往往不靠谱。胡君毅是这群人里面最不像“文化人”的文化人,最不扮嘢的扮嘢人士。英文顺手拈来,漫画自成格调,文采飞扬不用说,对音乐、雪茄、酒和西菜又有研究。

这个人到底是什么来头?胡君毅在红磡工专(现香港理工大学)毕业后,在太古的船上做了十年电报员。除了打电报,他在船上唯一可以做的事,就是精读《PLAYBOY》和《PENTHOUSE》。

陈冠中觉得,一个将整个青春献给钻研《花花公子》和《阁楼》的人来编《號外》,绝对是《號外》捡到宝。而且,行船的人走遍世界角落,食盐必定多过你食米。

1976年9月,小报《號外》的第一期,由陈冠中、邓小宇、胡君毅三人夹手夹脚凑了出来。

其时初出茅庐的出版人陈冠中雄心勃勃,独家采访了赞育医院孕妇因输错血而致毙命的惊人新闻,本来预期二万份杂志会瞬间售罄,《號外》会打响头炮旋即成为畅销杂志。

他以为,香港有很多像他一样的读者,实情当然是失算。报贩回书后计算,总共只售出了两千多份。

理想很丰满,现实很骨感。值得欣慰的是,创刊号出来以后,那两千多个读者的反应竟然非常热烈。

第一期《號外》,在今天看都很精彩。

胡君毅为杂志画的阴阳线和漫画,有趣又有型,格调不凡;

那篇《育赞医院弄错血型:产妇不治》是以后一系列《號外》式调查报道的滥觞;

而《女超人带来的梦魇》则是香港第一篇以本地土生土长的年轻中产阶级立场来写的文章;

后半部分的艺文评论选题篇篇独特,光是耳目一新的标题就替《號外》古灵精怪的风格铺了开山的路。

虽然它没有创刊词,也没有什么“宗旨”,但它从一开始就用自己的内容,定下了基调,走上城市杂志的路线。

销路虽然不好,但《號外》像一块莫名其妙的磁石,吸引了一批“同人”加入。包括主创、摄影师、设计师,很多人都来义务帮助,如果不是这班人,杂志一早就倒闭了。

物以类聚人以群分,他们觉得,大家正一起做着一件好玩又过瘾的事。

《號外》第一代元老邱世文,是这本杂志早期的最大助力。这位稳重淡定的年轻人,有一份看穿世事的老成,喜爱哲学,满肚子墨水,在法国留学过。

邱的一手文章又快又好,他用十几个笔名为《號外》执笔。顾西蒙是他,胡冠文是他,迟敬意是他,赵思宏又是他,叶承敏还是他,连陈冠中的笔名“舒静川”也被他抢走。

邱世文加入之后,他在凤凰新邨的家很快成为了“號外人”头脑风暴的聚点,每月的编辑会通常在这里举行。

刘天兰攀车边算是“號外第一代”主创,与这本杂志的缘分一数就是几十年。当初被这本杂志吸引,冥冥中是和“號外人”有某种化学作用。

1977年,在加拿大读书的刘天兰回香港过暑假,旧同学给了她一本《號外》,说是近期香港有趣的刊物。她记得那期封面主题是的士高,翻了一下,确实有趣。

一年之后,她回港工作,供职无线电视。有一天《號外》打电话来约做封面人物,在中环拍摄的时候,刘天兰第一次和陈冠中、邓小宇和摄影师Johnny Koo见面。

1979年,《號外》要做一期封面人物叫“中国灵感”,再一次想起刘天兰细长漂亮的单眼皮。从读者变成封面人物和时装模特,臭味相投自然跟《號外》交上了朋友。

《號外》早期还有一位非常重要的“元老”,1980年加入的岑建勋。

1979年春天,岑建勋刚从英国回港大约半年,有一次和邱世文、陈冠中大谈六十年代的中学生活,口沫横飞,谈得非常过瘾。年底,陈冠中就正式邀请岑建勋加盟《號外》。

对于《號外》来说,岑建勋的加入很关键。在《號外》财政状况一直不妙的头几年,他不仅与陈冠中、邓小宇、邱世文一起参与“分猪肉写稿”,还让《號外》的声势逐渐变大,推动了《號外》后来的“出圈”和商业化进程。

那些年,这一群人聚在一起,聪明、顽皮、敏感、尖锐地嘻嘻哈哈,碰撞出一本本香港标签性的杂志。

他们都是战后出生的婴儿潮一代,学有专精,各有所长。他们刚刚踏入社会,从文艺到社会问题,都有自己的看法。他们一边谈马克思、女权、环保,一边讲时装、电影、的士高和CAMP。

这些青年视自己为植根于香港的国际公民,认为每一个有识之士都应该对所有范畴保持一定的认识。

《號外》就是一种“通识”的趣味,开始吸引越来越多国际化的香港人。

2 《號外》遇冷的另一面,是香港传媒热

当一班年轻人雄心壮志,杂志却在生死边缘徘徊的时候,有一些人似乎轻轻松松就成了“传媒大亨”。

1977年的一个下午,广告人施养德躺在床上百无聊赖,顺手把电视打开,屏幕上是当时正在热播的剧集《家变》。

刚想转台,剧中的一本虚拟杂志《清秀杂志》牢牢抓住了他的视线。他想起别人说,做好一本刊物,就能像印钞票一样,好过捱更抵夜做广告。

施养德灵机一动,心想:“又有钱,又好玩,为什么不做?机会来了。”

他跳下床,当晚就将《清秀杂志》的出版计划筹划完成,第二天一大早,他就跑到报刊注册处登记了《清秀杂志》的名字。然后马上找来《家变》的女主角汪明荃做创刊号的封面。

从整体策划、内容编辑、美术设计、摄影……施养德一人包办,只用了7天。《清秀杂志》的创办,见证了一位香港著名传媒操盘手的诞生。

另一位媒介鬼才,在这个时候粉墨登场,迎来了他职业生涯的重要机会。

曾经开创全港第一份彩色日报先河的《天天日报》,在1977年8月首次易主,卖给了妙丽集团负责人刘天就,他邀请了原本负责广告的韦建邦加盟,并对这张报纸进行改革。

妙丽集团曾经风光一时。

韦建邦人称“韦少”,是个超级猛人。

闻说,韦少打破传统,用老板的劳斯莱斯私家车,日夜接送报贩去老板的何文田豪宅,吃大餐喝轩尼诗XO。他做销售,就是直接从报纸发行的最底层突破。

后来《天天日报》走上轨道,刘天就本业的妙丽百货和妙丽手袋反而陷入困境,这个社长基本无暇再顾报社业务,《天天日报》的实际执行权渐渐落入了韦建邦手中。

从此,韦建邦作为《天天日报》的董事,在香港传媒界也算得上是有头有面的人物。

现在人人知晓的香港富豪杨受成,他辉煌人生中的唯一一次吃瘪,就是因为韦建邦。

1979年2月,骑师告东尼因殴打韦建邦而被控,9月被法庭判处入狱6个月,缓刑12个月执行,香港赛马会暂时吊销了告的骑师牌照。

作为告东尼的商人朋友,杨受成想为朋友出头,多次“探访”韦建邦。结果,杨老板的行为被法庭指控妨碍司法公正,并于1981年正式被裁定入狱9个月。

这位韦少不好惹。

而此人最大的壮举,还在五年后——创办《龙虎豹》。

施养德与韦建邦,这两位在香港七十年代热风中崛起的传媒旗手,将会在未来十年兴风作浪。

他们会走进两本香港刊物的传奇里,一个帮助《號外》成为香港文化icon,一个用《龙虎豹》打破香港杂志发行纪录。

3 香港起飞,《號外》从地下小报变成精英杂志

这些广告出身的传媒人,敏锐地捕捉到市场趋势——香港人的文化消费,胃口变了。

1970年代中后期的香港,到底是一个怎样的香港?

港督麦理浩大刀阔斧地推动了前所未有的新政,为未来的“经济奇迹”奠定了基础,经济高速发展,人口充满活力。

这座城市处于一个新旧交替的时期,人们感受到它正在急剧转变,但没有人知道它的未来会朝着哪个方向走。

即使到了1976年底,许冠文编导的喜剧《半斤八两》上映并打破了香港票房开埠记录,人们尚未知晓港式普及文化即将开启引领风骚的黄金三十年。

后来,大家才事后理解,那是香港社会形成本土文化和认同的重要阶段。

彼时人们唯一肯定的是,香港人的生活越来越富裕,品味消费逐渐成为香港在安稳日子里的消费模式。

1975年1月,麦当劳在香港的第一间分店在铜锣湾百德新街开幕,美国快餐文化的代表,以“老麦”的昵称,成为香港市民日常生活的一部分。

1976年,中环置地广场开工。4年后,这里成为香港作为名牌之都的基地。时下青年男女开始留意自己的仪表举止,甚至个人品味和修养。

连电视里一向以无赖恶霸形象出现的演员石坚,也变成了《狂潮》里生活讲究、衣冠楚楚的性格派富翁。

置地在铜锣湾还有娱乐场所碧丽宫夜总会,不过生意欠佳。1979年,夜总会升级改造成当时全港最豪华的碧丽宫电影院。碧丽宫有1060个座位,首轮放映的西片还是《异形》。

战后婴儿潮中出生的年轻香港人,正走在一条现代化的路上,他们开始有购买力,他们想表达自己,找时代的共鸣,赶西渐的时髦。

他们早已不满足报纸上那些南来文化人写的高水平专栏,这不是他们要看的东西。

普通青年看电视周刊和电影杂志,紧追初代本土明星,热播剧情先睹为快;

文艺青年喜欢文化艺术评论,接触各种西方新思潮,还有看完即用的城市消费图鉴,《號外》就是他们的杯中茶;

而中二青年也有路数,《今夜报》直接刊登猎艳指南,风气日渐开放。

施养德旗下的“养德堂”高峰时期,一个月出版32本杂志,比日报还多一天。虽然很多人批评施养德没有文化理想,说他的杂志“得个样”。但施养德无所谓,“我有广告啊,最重要的是这个嘛。”

这个看似现实功利的施养德,仗义地拉了《號外》一把,让地下状态的《號外》有了后来的辉煌。

八十年代之前的《號外》还是一本同人杂志,财政收支一直非常紧张。1982年,在岑建勋的穿针引线下,施养德正式加入《號外》负责业务。他下了不成功便成仁的决心,帮助这本杂志改版翻盘。

在施养德的建议下,《號外》各位同仁决定将《號外》变大,封面和内文全部大改。几大?一不做二不休,11寸X17寸,总之是报摊上最抢眼的尺寸!

改版第一期封面找来刘天兰和张叔平当美术指导,没有预算请化妆师,刘天兰自己上,真是多得了当年留学加拿大的化妆工作室兼职经验。

结果,变大了的《號外》,成为每个月的城中热话。

张叔平独特的美术风格,让人从报摊路过就挪不开眼,而且奠定了此后《號外》自成一家的封面。

对港产片略知一二的人,都一定听过张叔平的名字。他是王家卫的御用美术指导和服装造型设计,华语电影金牌美指第一位,拿奖拿到手软。

刘天兰与张叔平一起,轮流将杂志的封面和衣架包办,就算去了时装品牌做视觉总监,刘天兰工余仍然会为《號外》拍封面、做造型。直到八十年代末由《號外》下一代黎坚惠、黄源顺们顶上,她才慢慢淡出。

大尺寸的杂志,为这些创意人扩大了创作的空间。《號外》的封面,是一场视觉实验,他们拍过刘德华半裸、张润发洗头、林保怡湿身、黑白的张敏、不施粉黛的钟楚红……总之,《號外》从此“鹤立鸡群”。

直到九十年代,《號外》的封面依然影响力巨大。

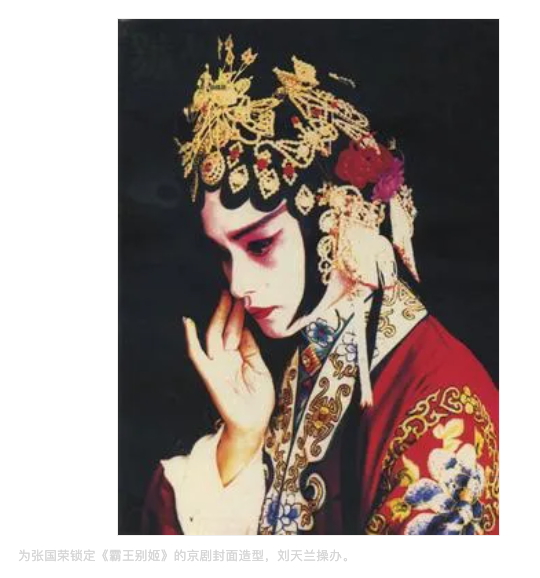

1991年12月,张国荣的京剧花旦造型封面非常轰动。好多人以为这是《霸王别姬》剧照,其实那时他还未拍这个电影,陈凯歌尚未决定这个角色由尊龙还是张国荣来做。

张国荣看了封面打样非常开心,问刘天兰拿去。时机就是这么巧,或许是剧组中人看到了这个封面,不久之后,陈凯歌决定由张国荣来演程蝶衣!

明星的独特一面只此一家,巨型尺寸大受广告商的欢喜,毕竟能让品牌更显精美、高档、优雅、华丽、名贵。《號外》经过六七年时间的亏本,终于在改版之后扭亏为盈。

“號外人”敏感地观察着这座城市,他们用一种理直气壮的态度写着香港和香港人关心的事。

他们关注华丽而陌生的商品符号,他们写住屋和装潢,写食物和音乐,写波西米亚人练摊,写雌雄同体的新美学,写穿Kenzo的女人,写基情四射的男人。

邓小宇在《穿Kenzo的女人》用中英夹杂的活泼文白讲述钱玛莉与三位女性好友Jan、Mimi和Martha的中产女性生活故事时,美国后来大火的《欲望都市》还远远尚未出现。

很多人以为钱玛莉是《號外》的作者,其实她只是邓小宇的又一个笔名。

整个八十年代,《號外》代表的就是香港最潮流、最高级的一种新型生活模式。

每一个香港精英,或者追认中环价值的香港人,都爱着《號外》。

4 中环之外的香港异色,《龙虎豹》横空出世

看过《流金岁月》的人应该记得这一幕:张曼玉扮演的蒋南孙,在街上碰到了她那位正在排队买楼花的父亲。

1970年代后期,香港房地产开始脱离正常轨道。楼价攀升,热钱流入,人们眼见着尖沙咀的低价三年升了六倍。

1982年9月,英国首相撒切尔夫人访华,拉开了中英谈判的序幕。港股应声下跌,楼市更迎来了过去七八年间最黯淡的一年,楼价、租金全面大幅下跌,地价普遍插水四至六成。

在经济萧条和前路迷茫下,香港人需要将现实的苦闷转移到廉价的欲望之上。

《龙虎豹》应运而生,成为香港有史以来最畅销的杂志。

维基百科上说,《龙虎豹》的创办人是林国光。其实林国光只是总编,真正的出资人和幕后主管,是《天天日报》的董事韦建邦。

当时,刘天就控股的妙丽集团已经无力回天,陷入财政危机之后,刘天就将出版著作权售予韦建邦,韦少成立了一家天天出版事业发展有限公司。

韦建邦想创办一本新杂志。以前的色情杂志和风月文章,基本都是藏着掖着,如同隔靴搔痒。韦少觉得,憋屈的人们渴望简单粗暴的感官刺激。

光是色情可能不够,加点猎奇故事,最好还有一点社会新闻。这么大的《天天日报》,港闻简直顺手拈来。

无线电视有套石修主演的电视剧叫《龙虎豹》,韦建邦一拍脑袋,杂志就用这个名字吧,刚好“三味”。然后在《天天日报》的采编团队找了3个记者,以尹志伟为首,马上开干。

林国光本来是《天天日报》的采访主编,偶尔写稿。因为《龙虎豹》缺了总编,才被韦少召来救急。

《龙虎豹》一出生就引起巨大反响,很大程度归功于创刊号的惊人封面。

那期封面女郎选用了邵氏艳星陈莉莉,她刚在一年前的电影《毒蛊》中一脱成名。另外一个噱头,就是封面上赫然写着六个大字:“处女膜大特写”,造就了香港出版界奇迹。

香港著名专栏作家沈西城回忆,大特写一经刊出,就轰动全港:“人人争看,一传十,十传百,创刊号首印3万本,半日就卖清。”

由于当时版权制度不完善,很多《龙虎豹》这样的杂志都会翻译登载日本成人杂志内容,甚至翻拍日本出版物的图片直接使用。

色情杂志早有前辈,但在色情杂志中加入大量的新闻内容,却是《龙虎豹》的首创。这样做的好处,是增加了这本杂志的耐读性。

当一班麻甩佬看完前面的色情照片,发泄完欲望之后,还可以慢慢翻其余的新闻内容。十天差不多看完,又可以买新一期了,时间刚刚好。

由于创刊一开始就打定主意面向社会中下阶层,《龙虎豹》还做了很多当时鲜有媒体报道的江湖新闻,比如社团纠纷内幕。

每一篇内容,几乎都可以当成新闻小说来读。为了销量,编辑不仅要侧重新闻的故事性,还要“标题党”一下。

人在水边走,岂有不沾衣。难免不时有江湖人士上《龙虎豹》“踩场”或者“讲数”。

所幸是,古惑仔们就是这本杂志的忠实读者群体。他们上门也不是喊打喊杀,无非就是要编辑将他们写得威水一点,大家坐在一起“四四六六拆掂佢”而已。

“豹仔”最高峰时每期销量30万本,月赚超过一百万。这个销路,在香港出版史上空前绝后。

这本杂志还以各种各样的路径进入了刚刚改革开放的大陆,回乡探亲的港人,上来淘金的港商,还有那些走私的通道。

刚刚睁开双眼看世界的国人哪里见过这些,赤裸裸的欲望让压抑了数十年的本能得以释放。在南方的中小学里,南派硬核咸书《龙虎豹》席卷了课桌抽屉,成了年轻人心中的欲望圣经。

拥有一本《龙虎豹》,是身份的象征,拥有者会成为同学仔中的C位,有生意头脑的,还会五毛一次出租;或者五马分尸,分成几份,上中下三集,让利润最大化。

当年沉迷于此的某君,说起它来仍然心驰神往:图片并不是最刺激的,书中的故事、连载小说更引起无限遐想。

《龙虎豹》如此盛况,一方面跟风者众,另一方面也面临当局指控。咸书声势过于浩大,政府出手干预,加之妇女团体的谴责,韦少和林国光作为督办人和总编辑屡次被告上法庭。

谁知这本杂志越告越红,连维园“城市论坛”都专门讨论过应不应该取缔《龙虎豹》。有趣的是,十个人发言,有七个都赞成继续发行。

“龙虎豹好睇,好睇,但系又好贵……”

没有人能够阻挡,人们对欲望消费的向往,哪怕它低俗赤裸。

5 一城双面,俱成往事

对于成长于八十年代的香港男性来说,《龙虎豹》是神圣的。

一帮在大学校园里读哲学的叛逆男生,粗口烂舌之余,人手一本《龙虎豹》。他们上课用《龙虎豹》的内页包着《存在与时间》,就像一种形而上的嘲讽游戏。

图书馆有人偷书,这些愣头青就用硬皮装订《龙虎豹》,用烫金字体写上“Dragon Tiger Leopard”,放在一列的哲学书堆里,让它与萨特和维特根斯坦并齐。

扮嘢与食色,从来都是这个城市的一体两面。

这些香港社会的未来精英,当然也读《號外》。他们要“扮大人”,总要知道当时最红的牌子是Romeo Gigli和Giorgio Armani,而且为什么不是其它。

他们接收《號外》的学识和思潮,拥抱《號外》的美学和态度,用《號外》的口吻说话,中英夹杂。带点刻薄,有些不恭,那是一种面对权威和金刚箍的态度。

比较开放的本地立场,造就了香港黄金时代的百家争鸣。事实上,与《號外》一样,低俗土炮如《龙虎豹》,也是经过本土消化的舶来产物。

韦建邦做《龙虎豹》,在色情内容中加入猎奇故事和新闻报道,参考了《PLAYBOY》和《PENTHOUSE》的形式,更别说他们不少内容直接从日本成人杂志搬运。

只是,盛极而衰来得太快,时代的潮头浪打浪,挡也挡不住。

韦少日进斗金,买车买楼,好不风光。但韦少不善理财,又爱赌钱,几个前线工作的员工,收不到应有的分红。

众人一怒,发动了“兵变”。林国光另起炉灶,和其他编辑一起创办了《男子汉》,内容几乎和《龙虎豹》一模一样。

很快,这个模式被广泛复制,香港遍地咸书,竞争越发激烈。翻拍国外相片、猎奇式故事会、养生性健康,已经无法满足读者需求。

1996年创刊的《豪情夜生活》,动摇了《龙虎豹》的江湖地位。这本杂志走消费路线,踏遍城中的风月场所,将服务水平、态度、花样写成文章,堪称那个年代楼凤界的“大众点评”。

外国成人杂志进驻香港,本地色情杂志模式改变,将《龙虎豹》挤到了历史夹缝的边缘。移民潮的到来,更让心灰意冷的人离开战场。

主力创作写手尹志伟远走澳洲,无心恋战的林国光举家移民美国。失去主心骨的《龙虎豹》,就算后知后觉地增加了楼凤栏目,还是走向了末路穷途。

无论再刺激的咸书都打不过新一轮的时代浪潮——互联网。

情色杂志从潮流顶峰一夜插水,连还手的余地都没有。互联网时代成长起来的年轻人,他们的夜晚属于Pornhub的进度条,抽屉里不再藏有咸书、咸相、咸碟。

千禧一代大概已经很少人知道谁是韦少和林国光,可能稍微听过林敏俐的名字吧。她是2002年的香港小姐冠军,林国光的女儿。

移民潮之前,有先知先觉者,早走了一步。比如《號外》元老胡君毅,他1979年与妻子Dominica移居加拿大见步行步,一直拼拼画画到退休。

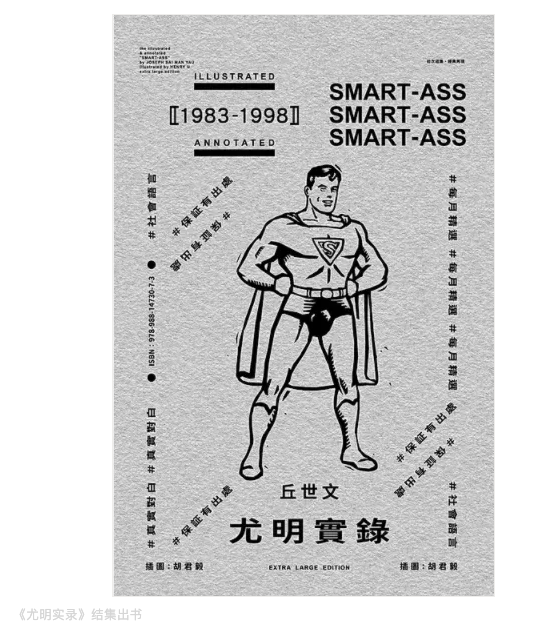

1983年到1998年,胡君毅一直帮邱世文在《號外》的专栏“尤明实录”(又称“Smart-Ass”)画插画。这个专栏辑录了一些邱世文从日常生活搜集得来,与世事百态相关的社交闲谈。

邱世文用地道港式广东话,把他们的精神面貌保存了下来,见证香港社会如何从中英谈判之初,不知不觉走到主权移交之日。

可惜,邱世文走了。这个“號外人”视为偶像、智库、主心骨、定心柱的人,不在了。

1998年底,邱世文因脑癌病逝,此时香港回归不过一年。

刘天兰想不通,这个人的左脑和右脑都这么厉害,偏偏是大脑生病,上天也太奇怪了。

邱世文离世之后,《號外》的第一代元老们坐在一起聊天。大家都深感,他的离开,恰恰是一个时代的终结。

他们一起做了一个决定,将《號外》的股权卖掉。

岑建勋说,后来放弃《號外》,于他个人而言,完全是因为邱世文不在了。

2003年,广州现代传播集团入主《號外》。这本杂志将较多目光移向内地城市,后来还增设了四地专题,以同一个主题来比读香港、北京、上海、台北的异同。

内容变得更丰富,但是从前那种建构了香港主体性和身份认同的“號外式”半唐番语言和风格,逐渐稀薄。

有些读者会怀念过去的《號外》,但这个城市的变化不可逆转。“城市”这个概念之于香港和《號外》,从来都是多面而流动的。

2012年,张铁志接任主编。

某种程度上,张铁志觉得,现在的《號外》像是回到了早期状态。《號外》返回香港主场,关注这个城市新生的文化现象,关注香港社会的新议题、新思想和新的生活方式。

只是,时代变了,脸书和推特才是日常,过去的杂志神话不可复制,黄金时代一去不返。

从地下小报到精英杂志,从大众回归小众,如今的《號外》只能适应与自己气质相近的人。

《龙虎豹》现在和其他色情杂志一样,每期销量只有数千份。它的内容和过去没什么变化,只是不必再用泰妹扮港女,照片以日本美女为主。

估计没有青年再扭捏着到报摊,将《龙虎豹》放近黑色塑料袋,悄悄地带回家。

油管上有后生用考古和学术研究的心态讲述《龙虎豹》,他们实地去报摊入手时问老板,现在买这本杂志的主要是什么人。

老板答:七十岁的阿伯。

拒绝变化的色情奇迹,也拒绝了这个时代。

香港一直在风口浪尖上,它在历史海海中乘风破浪,也在波涛汹涌中首当其冲。

几代香港人经历过社会最好的发展,享受中西荟萃的好处,可能因为如此自然,没有想过事情会有消失的一天。

回过头来,惊觉很多东西无影无踪。

所幸是,这些故纸保存了一些吉光片羽,证明我们曾经呼吸过的一种空气,叫做“香港”。

END