历史学家葛剑雄日前陷身于舆论漩涡之中。有人挖出他年初在西安交通大学创新港的一场演讲《我们应该怎样对待历史》,质疑他晚节不保,成了御用学者,甚至有人说“葛剑雄侮辱了整个近代史学界”。

在公布的现场演讲幻灯片上,可以明白看到他的观点:“历史研究坚持真理,尊重事实;成果应用,国家利益至上。”他强调,中国自古以来的历史记载,一贯都是“价值观念重于事实”,因而在“历史与现实和政治”的关系上,向来都是“强调政治的合法性,为现实服务”的,“历史就是要维护当代政治和当代政权的合法性的”。

面对坊间的汹涌的质疑,葛教授看来颇感莫名,他回应说,这并不是自己突然转向,而是一直这么想、也这么说的,讲座内容与他十年前在书中写的、席间讲的,别无二致,且难道不正是我们历史教科书上所倡导、实践的吗?

他说的确实是事实,问题并不是“葛剑雄变了”,而是时代变了,大众变了。

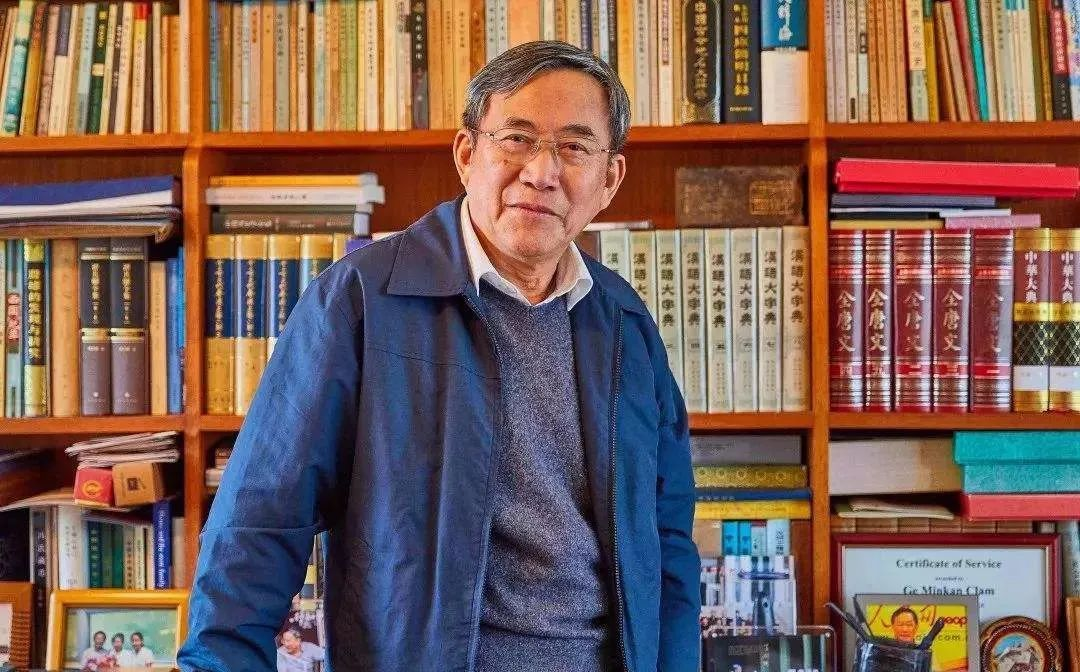

葛剑雄,1945年生,浙江湖州人,著名历史学家。早年师从历史地理学三大家之一的谭其骧(另两位是史念海、侯仁之),在历代人口史等方面尤其成就卓著,所著《中国人口史》、《中国人口发展史》、《中国移民史》、《统一与分裂》、《历史学是什么》等均属教科书般的著作。曾任复旦大学图书馆馆长。

我也曾见过几次葛老,给我的印象是:他是一位正直、敢言的知识分子,只不过他的史观和政治理念是偏正统的,可说是“体制内的良知”。

“求真务实”这四个字如今早被滥用,但他是真的坚持并做到了,也在各种场合反复强调要运用常识判断、基本逻辑推理,再加上对人性的理解,去推求历史真相。

正因此,他也以敢于提出异议著称,以至于民间对他有个不敬的外号:“葛大炮”。诸如“一带一路”的提法中原本就提到“古代各国各族人民开辟了丝路”,但他老实不客气地说,“那实际上是外国人(胡人)开辟的,如果是中国人开的,那为什么?你说是为了和平友谊?是为了挣钱啊!”

另一路所指的“海上丝绸之路”,他也指出,那其实是日本人1980年代提出来的,1999年松浦晃一郎当选联合国教科文组织(UNESCO)总干事后更是力推,而在此之前,泉州当地从未谈起过什么“海上丝绸之路”,现在却提出“福建是21世纪海上丝绸之路起点”,这不是尊重历史事实,而是在发明历史。

在他不久前出版的新著《不变与万变:葛剑雄说国史》中,他还批评当下渲染盛唐、北宋东京如何开放或对外传播中华文明之类的说法,根据历史事实,称之为“开而不放,传而不播”——因为唐代即便全盛时,也是只许外族人进来,但决不许本国人出去;中国文化尽管外传,但中国人自己却从未主动对外传播什么。

葛剑雄新著《不变与万变:葛剑雄说国史》,岳麓书社2021年1月版

那怎么理解他又说“历史研究服从现实政治”呢?我曾在不久前“徐瑾私塾”的一场讲座后向他当面请教过,他的答复是:

历史是“后人对前人之事有选择、有意识的记录”,因此,历史一开始就是政治的工具,并非强调真实,而是价值观念。中国的历史从来不讲真实的,二十四史都是为了肯定当代的合法性。政治家不可能不利用历史,但怎么选择是你的事,历史学者要尽可能提供全面、真实、完整的事实,那首先你要允许我做自由的研究。

他也明确指出,这样的研究结果对政治决策也是好的,否则可能闹笑话,历史学者不能违背自己良知,要说出事实真相;但与此同时,研究完了,政治上怎么用,甚至是不是封藏起来,那么按他一贯的信条,“学术无禁区,宣传有纪律”。

这不仅是他“捅破了窗户纸”,让人看到许多看似客观公允的研究,背后都隐藏着政治考量,也表明他对历史研究的边界意识:在学术的边界之内,均可自由探讨,但越出了这个边界,可能产生什么政治后果,那就是政治家要考虑的事了,此时他认为,“国家利益是至高无上的”。

换言之,“国家利益”是大前提,而“学术自由”是小前提。既然如此,那么顺理成章地,就必须证明“学术自由”是有利于、至少无碍于“国家利益”的,否则它就难以得到容许;反过来,作为交换,系统也应当容许“学术自由”,否则它可能无法做出正确的决策。

平心而论,这可能是在当下逼仄的现实中“学术自由”可能为自己争取到的最大空间了,我也相信葛教授是真诚地相信这些的,因而他不厌其烦地重申过这些,可想他是真的认同这一信条。

本来,这并不是逢迎媚上,也不等同于歪曲历史来为政治服务,但在坊间流传时,人们不暇细辨其微妙之处,不免大感震惊,因为人们对历史研究的普遍预期仍是客观独立的研究,但却发现这种这种“客观独立”都是有条件的。

对葛老来说,这是清楚而坚硬的事实,不可辩驳,但可想而知,这很容易招来抨击,因为对更具批判意识的一代来说,他说的只是“实然”(现实如此),并非“应然”(道理如此)。这已经超出了对葛剑雄本人的批评,而涉及到历史书写和历史研究的根本目的:它是否应不受任何干扰,去探求真相?

实际上,葛剑雄这一立场很可能是两面不讨好的,因为可能他自己也没有意识到的是,尽管他自认谨守历史与现实政治之间的分寸,但他其实在无形中也对政治本身提出了新的界定和约束,那就是:“好的政治”应当容许“自由研究”。换句话说,他是“尽可能大胆说话,但不突破框架”,然而,这么做本身就需要一个弹性的框架存在。

那其实是一种依赖双方默契的微妙平衡,但难以回答出现矛盾冲突时的情形:像哥白尼和伽利略的研究都无意挑战教会权威,但却在事实上造成了深远冲击,那么此时应当怎么办?如果“学术自由”的边界其实是由大前提划下的,那么根据定义,这还是“学术自由”吗?

正因为预设了这种默契的存在,他看来也隐藏着一个误判,那就是以为“只要守纪律,就能学术无禁区”,但好像没想过“即便守纪律,仍然处处是禁区”。

不过,不管怎样,他确实提出了一个以往常被回避的重要命题,那就是如何在现实政治的框架之下捍卫学术自由、寻获真相。年轻一代当然可以在他的基础之上,找到不同的道路,但也需要对前人的处境有“理解之同情”。

理想上,最好的可能既不是“得到允许的自由”,恐怕也不是不管不顾的激烈冲突,而是“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”,当两者分离,现实政治也不需要从历史中寻求合法性了,从而真正解放历史研究。

但如果真到了那一天,就像如今在发达国家所见到的那样,我们可能会发现,从政治人物到普通民众,对历史的兴趣也将大大淡化。说到底,中国人对历史的兴趣,在很多时候其实是对政治的兴趣。