《苹果》终章带来的,是主流报章的论述广度向中间温和取态的猛然收窄,政治异见被拒诸公共舆论之外。

2021年6月23日,壹传媒有限公司董事会宣布,《苹果日报》的印刷版不迟于2021年6月26日(星期六)最后一期结束,电子版也不迟于同日晚11点59分停用。 但随后《苹果日报》最新消息指,决定今日午夜后即时停止运作,明日(24日)将出版最后一份实体报纸,网站也将于当日午夜后停止更新。

在国安法正式落地之前,《苹果》于2020年6月出版25周年特刊《不是最终章》。 特刊虽流露《苹果》内部对前景、对存续的忧虑,但仍以坚持、希望为特刊基调。 打压接踵而来。 去年8月10日,《苹果》创办人黎智英因涉嫌违反国安法被捕,至今还柙,不准保释。 同日,大批警察进入《苹果》所在的壹传媒大楼搜捕。 今年6月17日,《苹果》再被搜捕,包括总编辑罗伟光在内的5名高层被指控「串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪」,集团三间公司共1800万港元资产被冻结,新闻材料被警方检取。 保安局局长李家超称被捕新闻工作者为「罪犯」,社会需要区分这次「刑事串谋」与「正常新闻工作」,与「罪犯」划清界线。 今日,警务处国家安全处拘捕笔名为「李平」的《苹果日报》社论主笔。

政府的说法企图将《苹果》塑造成新闻界的害群之马,实质却是骑劫了对新闻自由及言论自由的定义权。 26年来,《苹果》的新闻操作纵有争议,亦属新闻自由范围之内,应由社会自行辩论修正。 政府只因新闻工作者的本业——出版文章、针砭时弊、提出倡议——便对其罗织罪名,更尝试把他们从正常新闻工作中切割,是混淆视听,也掩饰了公权力整治新闻界的意图。 《苹果》员工在连串政治打压下,仍坚守岗位,出版至最后一刻,着实捍卫了《苹果》的新闻理念和专业。

《苹果》的终结意味着什么? 回顾《苹果》自1995年创办至今,它是香港首份全彩报纸,也是现存惟一一份会高调作出政治异议的报纸。 《苹果》曾引起同业争相仿效的「苹果化」现象,早期靠着娱乐情色的内容实现商业奇迹,现在则以不畏强权的姿态争取到市民认同,成为香港公信力排名第三的报章。 《苹果》终章带来的,是主流报章的论述广度向中间温和取态的猛然收窄,政治异见被拒诸公共舆论之外。

创刊:在$5一份黑白报纸的年代,$2一份的全彩《苹果》

创刊当日,《苹果》销量达到20万份,在短期内成为全港销量第二高的报章,仅次于《东方日报》。 高峰期,《苹果》日销量接近50万份⋯⋯决定这一场豪赌的,是壹传媒创办人黎智英。

1995年6月20日,《苹果》创刊,旋即取得商业成功,彻底改变香港的报业生态。 当时香港报章仍以黑白印刷,报界共识每份报章定价5元。 《苹果》不单打破市场共识,以2元发售,采用全彩色印刷,排版使用大量图片,在报纸档上另树一帜。 全彩印刷需要庞大的资本,以支撑美术及印刷机器的费用,而《苹果》售价却低于市场价格,意味着这是一场不惜成本的豪赌,旨在抢夺读者。 结果,创刊当日,《苹果》销量达到20万份,在短期内成为全港销量第二高的报章,仅次于《东方日报》。 高峰期,《苹果》日销量接近50万份。

决定这一场豪赌的,是壹传媒创办人黎智英。 据《苹果》第一任副社长曾渊沧忆述,黎智英当年投放七亿元创办《苹果》,如果一年内没成绩,便会果断放弃。 与当时文人办报的风气不同,黎智英早年从商,创办成衣集团佐丹奴,1990年创办壹传媒集团及《壹周刊》,开始专注传媒事业。 黎智英的商人触觉,以及他视《苹果》为一盘生意的市场主导思维,促使《苹果》作出大量有别于同业行规,甚至是挑战媒体底线的尝试。 除了在营销上割价销售,触发报章减价战,《苹果》的市场导向亦体现在编采内容上。

《苹果》揉合精英报章的政治、文艺内容及小报的娱乐、马经、波经,用传播学者李金铨的讲法,是「各式矛盾的混合体」⋯⋯本地及台湾学者均以「苹果化」形容当时《苹果》为两地报界带来的特殊影响。

草创阶段,《苹果》奉行以读者喜好决定新闻内容的方针,尤以突发新闻及娱乐版招徕读者。 在报导手法上,《苹果》依赖读者爆料,取得独家题材;又引入「狗仔队」,曝光艺人私生活,以明星的艳史轶闻吸引读者。 在选材用字上,《苹果》内容有大量煽情、轰动元素,性别意识尤其受人非议,即使在报导严肃新闻时,亦往往配上夸张的标题,通俗的书写。 《苹果》的做法游走于社会道德及传媒伦理的灰色地带,以另类、可议的姿态进入公众的视野。 备受争议的同时,《苹果》畅销,亦引来同业仿效。

站稳阵脚后,《苹果》的内容变得更多元化,包罗万象。 一方面,《苹果》新闻娱乐化,报导腥色奇情故事,甚至有「豪情版」及「夜生活版」,提供召妓指南(按:豪情及夜生活两版于2012年停刊)。 另一方面,《苹果》生产监察权贵的调查报导,如1999年调查时任税务局局长黄河生利益冲突、2000年调查民建联程介南受贿行私;又刊载董桥、梁文道等文人知识份子的文章。 《苹果》揉合精英报章的政治、文艺内容及小报的娱乐、马经、波经,用传播学者李金铨的讲法,是「各式矛盾的混合体」。 《苹果》似乎什么都有,不同阶层的市民都可找到喜欢的内容,这为《苹果》建立了广大的读者基础。

《苹果》商业上的成功为香港报界带来激烈的竞争,当时不少报章、周刊改革新闻编采、排版,都带有《苹果》的影子。 2001年,《苹果》开拓台湾市场,亦牵动《联合报》、《自由时报》等传统报章改革。 本地及台湾学者均以「苹果化」形容当时《苹果》为两地报界带来的特殊影响。 这是《苹果》早期的故事。

政治的《苹果》:民主、反共、公众知情权

《苹果》是一盘成功的生意,是「市场导向」报章的案例,但黎智英办报,意图并不止于此。

黎智英在思想上自我定义为右派,青年时期受海耶克(哈耶克)的自由经济学说启蒙,政治立场坚定反共,近年来以个人身份积极参与香港民主运动,支持香港民主化。 在1995年创办《苹果》时,黎智英已希望打造一份不畏强权、支持民主、属于香港的报章。

殖民管治末期,香港社会对「九七回归」人心惶惶,要求民主化的声音日渐殷切。 末代港督彭定康上任后改革选举制度,增加民选成份,公民社会发展亦越来越蓬勃。 其时香港民主运动方兴未艾,《苹果》以鲜明的支持民主的立场创办,成为了民主派在公共舆论的重要阵地。

这却使《苹果》在香港报业成为异数。 据政治学者马岳的分析,回归前,中国政府已积极笼络香港传媒,期望淡化传媒对中共和回归的批判态度。 八十年代,时任新华社香港分社社长许家屯向不少传媒大亨抛橄榄枝,拉笼大众媒体老板及高层进入中国的政治吸纳机制。 相关统战工作虽因八九民运而起波澜,但中央政府对传媒的收编、整治一直持续至今,并且行之有效。

《苹果》的政治批判性对香港新闻界、公众知情权、以及香港民主运动都有重要意义。

与政治收编并行的,是传媒承受经济压力,在态度及内容上不得不向中国靠拢。 主权移交前后,随着香港经济与中国日渐交织,中资企业在香港影响力增加,香港商界整体亦需依赖中国市场。 为免刺激中国政府,商界在投放广告时会避免对中国「不友好」的传媒。 这变相令依赖广告收入的传媒,在政治上须要趋向谨慎、保守。

而《苹果》一直保持支持民主、批判中共的取态,既因为黎智英本人贯彻的立场,也因为《苹果》早年的商业成功和读者基础,足以支撑报章存续。 在香港报章的政治光谱中,《苹果》单独立在亲民主、立场批判的一端,维持了主流报章上的论述广度,保留了香港报章中政治批判的声音。

《苹果》的政治批判性对香港新闻界、公众知情权、以及香港民主运动都有重要意义。 在香港新闻界,虽然上述政治经济结构对传媒取态造成影响,但在《港区国安法》落地以前,有形的打压是罕见的。 权力对新闻自由的影响,往往透过传媒自我审查而实现。 本地学者在分析传媒自我审查现象时,多指出前线新闻工作者对自我审查现象有敏感度,亦会作出抵抗,而《苹果》对香港新闻界抵抗自我审查有重要角色。

但作为市场上最敢言的报章,《苹果》的存在试探着权力对政治批评的包容底线,为同业拉阔了政治批评的空间。

《苹果》在编采和社论上有自身的考量,例如避免直接评论国家领导人、谈论台独等敏感议题等,但作为市场上最敢言的报章,《苹果》的存在试探着权力对政治批评的包容底线,为同业拉阔了政治批评的空间。 同样道理,一些由《苹果》率先报导的政治社会议题,容让其他报章以跟进的方式报导,减轻了其他新闻工作者报导敏感议题时承受的政治压力。

另一方面,对公众知情权来说,《苹果》多年来的调查报导揭发不少关系公众利益的社会议题。 近年重要的例子是2018年的沙中线工程问题,《苹果》调查发现工程出现偷工减料情况,揭发港铁在监督、验收工程机制上有所纰漏。 报导引起多间媒体跟进报导,后续的舆论压力促使了政府进行独立调查。 调查报导对公众知情权的重要性不言而喻。

除了《苹果》以外,《明报》、有线电视《新闻刺针》及港台《鉴锵集》等,都是本地社会重要的调查报导平台。 惟在国安法施行的当下,《新闻刺针》在有线高层变动后全组被裁,《鉴锵集》则多次被港台抽起。 虽然部份调查报导资源及人才流向网媒,但《苹果》作为主流传媒,其调查报导的影响力亦相对更大,是本地公众知情权的重要公器。

除了《苹果》以外,《明报》、有线电视《新闻刺针》及港台《鉴锵集》等,都是本地社会重要的调查报导平台。 惟在国安法施行的当下,《新闻刺针》在有线高层变动后全组被裁,《鉴锵集》则多次被港台抽起。

在狭义的传媒功能之外,《苹果》旗帜鲜明地支持民主,也成为了香港民主运动的舆论阵地,甚至发挥动员功能。 每年六四,《苹果》以头版刊登维园悼念八九民运集会的烛光照片,承载并延续了香港社会对六四的集体回忆。 到了七一游行当日,《苹果》头版往往配上大字标题「维园见」,则是对民主派支持者的动员呼吁。 在2014年的雨伞运动、2019年的反修例运动,《苹果》均直接将自身支持运动的立场用作新闻标题。

若从新闻专业主义角度看,这种将大众传媒与政治运动连结的作法,可被诟病,但这就是《苹果》的新闻理念——结合民主诉求及新闻价值,以支持香港民主化进程。

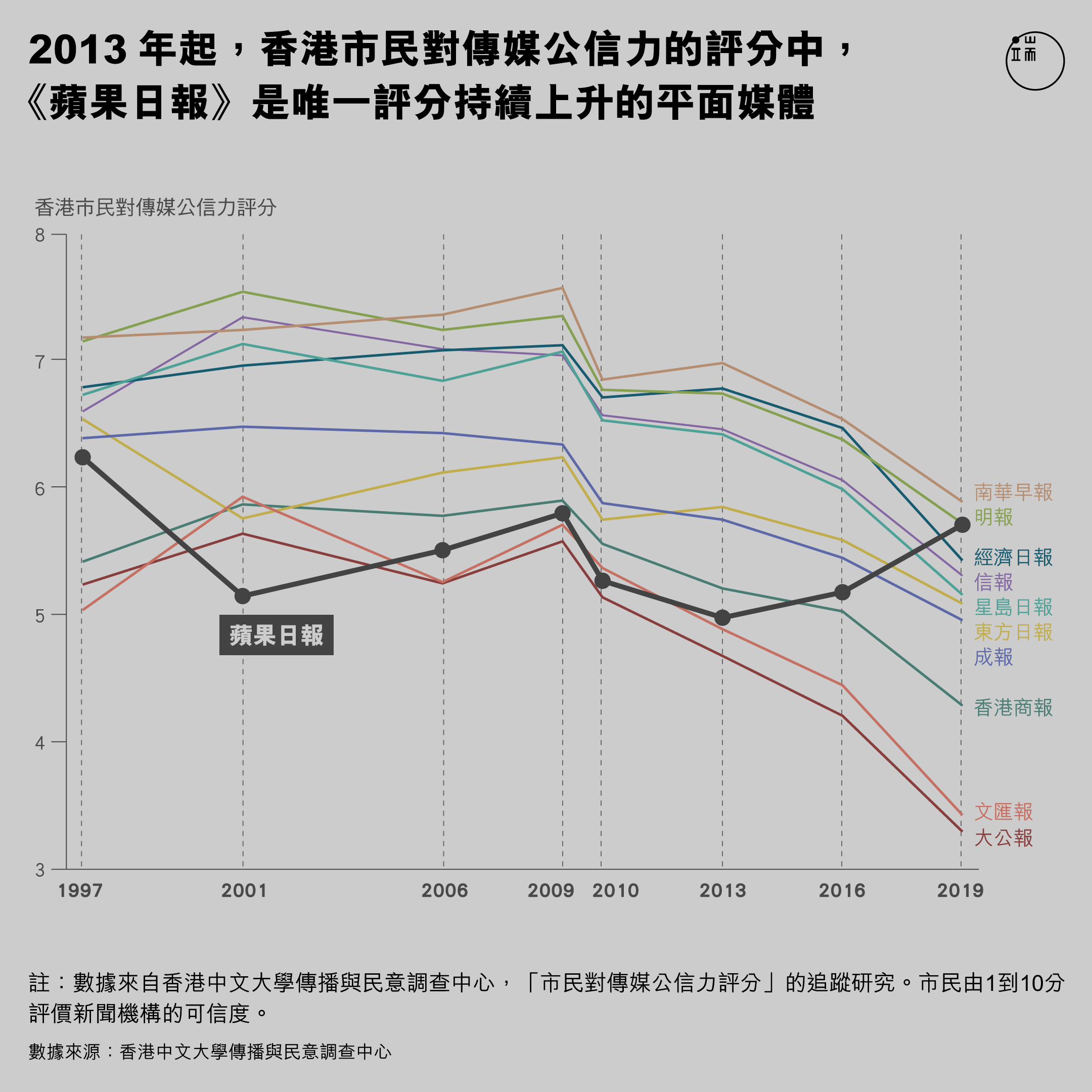

2013年起,《苹果》跃升的公信力

上图是香港中文大学新闻与传播学院进行的「市民对传媒公信力」追踪调查,记录了自回归到2019年香港市民对不同传媒机构公信力的评分。 公信力是传媒的无形资产,也是销量以外,衡量传媒影响力的重要指标。 公信力越高,反映市民更愿意相信该传媒能反映现实,提供可信的资讯。

这图有两点值得注意。 首先是2009年以后,几乎全部报章公信力评分均向下跌,整个报业的公信力开始滑落。 其次,2013年以后,《苹果》是惟一一份公信力上升的报章,而且一枝独秀,由尾三攀升至第三,在2019年的公信力仅低于《南华早报》及《明报》。

这个追踪调查没有包含其他变量,难以明确分析是什么因素导致上述变化。 但若单从转变发生的时间点来看,我们已可以有一些初步解读。 首先,在2009年开始的报章公信力下跌趋势,很可能反映了香港社会开始进入过去十年社会政治动荡的征兆。 九七回归后,香港平稳过渡,在千禧后的十年间,除了零三七一、反国教运动,社会几乎没有发生重大政治事件。 二千年代也是中港关系相对良好的时期,中国政府落实CEPA,中港经济紧密扣连,同时香港市民的中国人身份认同持续上升,在零八年到达顶点,之后开始下滑。

进入2010年代,一国两制下的政治社会矛盾开始浮现,香港社会先后经历反国教运动(2012年)、雨伞运动(2014年)及反修例运动(2019年)等重大政治事件。 此外,中港文化冲突、两地市民摩擦加剧,香港社会本身也进入政治两极化、各种意识形态和政治主张竞争消长的时期。 政治两极化下,传媒报导及取态自然受到影响,各报章难以维持客观中立的姿态,说服一种政治立场的同时,往往得失另一群读者,整体公信力由是下降。 在政治动荡时期,社会共识出现裂缝,当公共本身已摇摇欲坠,传媒难以维持广大读者心中的公信力,情况并不罕见。

政治两极化下,传媒报导及取态自然受到影响,各报章难以维持客观中立的姿态,说服一种政治立场的同时,往往得失另一群读者,整体公信力由是下降。

但是,为什么《苹果》在2013年以后,公信力反而持续上升? 2013年后的两次调查分别于2016年,即后雨伞时期,及2019年8月,反修例运动期间进行。 作为政治立场鲜明的报章,《苹果》在政治动荡时期反而收获市民肯定,反映了市民越来越认同《苹果》作为惟一会高调刊登政治异议的报章在香港社会的价值。 由香港大学民意调查计划进行的民调显示,近年市民普遍感到新闻自由转差,传媒被政府操控及自我审查的情况加剧。 同时,市民对政治前景、法治、自由的各项评分指标亦一并下跌,反映市民普遍感到香港社会状况恶化。 在这背景下,《苹果》一贯敢言、拒绝自我审查的报格,使它成为市民认为相对公正可信的信息来源。

2021年6月19日﹐壹传媒行政总裁张剑虹及《苹果日报》总编辑罗伟光,在西九龙裁判法院首次提堂,社民连在法院外声援。 摄:林振东/端传媒

值得指出的是,若以绝对标准而言,《苹果》的公信力并不高,2019年的评分甚至低于回归时期。 但是,政治动荡时期的公信力评分不能与昔日相对承平的时代直接相比。 更重要的是,报章公信力是相对的,在各份报章公信力皆下跌之际,《苹果》却逆转行业跌势,这已足够显示市民的认同和选择。

报章公信力是相对的,在各份报章公信力皆下跌之际,《苹果》却逆转行业跌势,这已足够显示市民的认同和选择。

这份认同和选择所蕴含的,已远超对一间报馆的支持。 踏入2020年代,香港社会正站在历史分水岭,政权明目张胆地改写香港社会依赖的法则与规范,立法会、公民参政权、游行权、民间结社、传媒、教育⋯⋯层层制度被松动重构,昔日香港公民社会的根基,自由的空间,急遽崩塌瓦解,而香港社会犹有负隅顽抗的努力。 广大市民选择认同《苹果》——并非无视《苹果》的各种问题——既是维护新闻及言论自由空间,也是一种政治表态。

情况有如《苹果》两度被搜,翌日市民便以赚买《苹果》作为政治反抗的行动。 在去年8月10日及今年6月17日,《苹果》两度被警方国安处搜查,高层被捕。 翌日,《苹果》均印刷逾50万份报纸,有市民从凌晨起排队,有人购买多份让他人取阅,社区及网络充满「哪家便利店可以买到《苹果》?」的情报交流。 购买报纸成为富有象征意义的政治行动——不知道《苹果》还能印刷多久,甚至不知道买报纸会不会犯法,但只要能买,都会去买。

购买报纸成为富有象征意义的政治行动——不知道《苹果》还能印刷多久,甚至不知道买报纸会不会犯法,但只要能买,都会去买。

香港市民以集体行动抗议政权打压《苹果》,也展示了对《苹果》,作为仅存的异议报章的珍重。

市场困境难纾,政治加码

实际上,时至今日,全球报业均面对网络转型的难题,《苹果》亦早陷入经营困难,收入从1999年的21亿元跌至2019年的13亿元。 实体报章的商品性质殆尽,《苹果》在2008年开始积极转型,发展网络,推出「苹果动新闻」,又于2019年推出会员订阅制,至今累积超过60万付费会员,但近年《苹果》未能达到收支平衡,存续危机早已浮现。

商界的取态亦加深这一危机。 《苹果》早期依赖庞大读者基础,即使受到部份亲中资本的杯葛,仍能吸引足够的广告收入。 但到了2014年雨伞运动,本地银行界及商界亦开始抽起在《苹果》刊登的广告,网络广告收入又被Facebook及Google等平台垄断,广告收入萎缩,无法有效盈利。

近年《苹果》未能达到收支平衡,存续危机早已浮现。 如今,政治打压成为了压垮《苹果》的最后一根芦苇草。

如今,政治打压成为了压垮《苹果》的最后一根芦苇草。 在商业层面,政府冻结了黎智英持有的壹传媒股份,以及壹传媒旗下《苹果》的日报、印刷、互联网三间公司的资产。 在营运层面,集团老板黎智英、行政总裁张剑雄、总编辑罗伟光等高层先后涉嫌违反国安法被捕,在《苹果》工作俨然已存在违法的风险。

2020年12月31日,黎智英由终审法院还押候审。 壹传媒集团创办人黎智英被控「欺诈罪」及《港区国安法》下「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」,上周在高等法院获准保释,惟律政司向终审法院申请上诉许可、并且申请在等候上诉许可期间再次羁押黎智英。 摄:陈焯辉/端传媒

即便如此,《苹果》没有改变其政治立场,支持民主的态度和语言仍然鲜明。 面对公司领头人逐一被捕,集团资产被冻结,员工仍坚持《苹果》如常出版。 部份报章对《苹果》的处境幸灾乐祸,亲建制媒体为政府行动呐喊助威,其他媒体也须在政治漩涡之中揣摩自身定位及空间。 当大部份大众传媒因自我审查或人事变迁,在政治上变得保守,更突显出《苹果》作为政治异议报章,在香港社会的独特性。

某程度上来说,《苹果》并没有改变,只是置身变幻的香港之中,它的不同面向在不同时期被突显出来。

某程度上来说,《苹果》并没有改变,只是置身变幻的香港之中,它的不同面向在不同时期被突显出来。 它仍然是一份市场主导的报章,是一盘追逐盈利的生意,但《苹果》无法复制早年的商业奇迹。 它仍然是打出民主、反共旗号的《苹果》,其政治异议性质却因应时局发展而变得更加珍稀。

网络及海外异议难现《苹果》的本地影响力

笔者去年有机会与《苹果》员工讨论当前的传媒生态。 受访对象说,知道《苹果》有灭亡的一日,但这份报章能多印刷一天便是一天,相比以往追逐点击的文化,《苹果》上下更在乎对香港社会的责任。 在存亡之秋,《苹果》以保存异见的社会责任为先。

《苹果》终结,意味着香港的公共舆论空间失去了最批判的一端。

《苹果》终结,意味着香港的公共舆论空间失去了最批判的一端。 剩下的主流报章立场普遍由建制到温和,而同时公权力亦透过打压《苹果》,制造二元对立,诱发自我审查。 传统报章还能否盛载政治异议? 答案成疑。

政治异议须另觅发表途径,不外乎迁移往网络及海外。 事实上,香港网络上的政治异议,早已透过个人博客及网上论坛互相碰撞,形成分众的政治场域,敢为人先的网络媒体如《立场新闻》、《众新闻》、《独媒》等也依然据守批判光谱。 2019年以后,人数渐增的流亡及离散者,将政治异议带往海外,寻觅空间,并继续透过网络与本地连结,影响力也不容忽视。

但必须正视的是,在传统定义下的公共舆论里,《苹果》是香港最后的异议报章。 而今,异议声音虽然走向网络与海外,分散的言论纽带或难以被政权触及,也未必能再现如《苹果》的在地影响力。

惟众人心中皆有批判意志,当不致在大浪中沉没。

(谢梓枫,香港中文大学新闻与传播学院研究生)