作者:卡托猫

同 学 ,还 有 新 闻 理 想 吗 ?

人民大学有个20周年毕业纪念活动,92新闻班的微信群建了起来。

1992年入学时,两个专业招生63人,新闻学和广播电视新闻。96年毕业时,多数人首选留京,去北京的大单位,如央视、北京台、新华社,以及一些国家级大报。

因为有留京指标限制,外地同学不容易拿到指标。一些南方大媒体趁机早早地来校招,掐了尖儿。这其中有《羊城晚报》慧眼识珠,签走了新闻学班公认的两大才子——陈初越和李宜航同学,把他俩安排在同一个宿舍。

两位都是当年文学特长保送生,都擅长写诗。李同学中学时就是河南省作协成员,发表不断。而陈同学入校不久就被选为《十三月》诗社社长,他的手抄诗集,在熄灯后的女生宿舍里默默传阅。

我曾经以为写诗的人不容易适应粗糙的新闻体。可是不然。陈同学刷新了我对文学青年适应社会能力的认知。他所在的报纸全国发行,毕业后我在福州,很快读到了陈同学深入基层的新闻采写,虽不如诗歌惊艳,但也一样文采飞扬。

毕业后第一年春节,我和陈初越、以及来福州探亲的曹海丽聚了一次,聊对新工作的印象。陈说很喜欢广州,特别提到,广州的媒体给了记者们足够尊严的工资,那是我与曹海丽的好几倍。海丽毕业后去中新社下属的一个统战杂志,工作相对简单。我在省级电视台做新闻专题,也算是干本行。但我想出国留学,做更自由的新闻。

两年后,我如愿去了德国,一边读书,一边给德国之声做兼职记者,写一些不痛不痒的常规报道,拿稿费糊口。毕业后,我去了科隆的一间私营节目制作公司打酱油,然而终是很少有机会操练新闻业务。

不时接到陈同学的约稿,他已跳到《南风窗》任执行主编,另一个时政杂志。诗人不再写诗,彻底成为专业新闻郎。

“

初越的文笔之好,让我很是叹服。我至今仍记得他有一篇《关于政治家的期待》,开篇的文字极为感染人,“某些人大代表给人的印象只是在’握手、拍手、举手’,而且只是’会议上的代表’。但姚立法当选两年多来,却是在不断地视察、不断地调查、不断地建议。他用得更多的是他的脚,他的口,他的笔和他的心。他的思想和行动不是关于某种仪式、某种礼节,而是关于广大的生活的真实。所以他发现了这么多缺陷和苦恼,触及了这么多的伤疤和疼痛。这个剑及履及、雷厉风行、言辞犀利的人,不间歇地穿梭在潜江的学校、政府、街区、乡村。他的身影和言论不免使一些官员感到不适与害怕。他是在努力,把《宪法》和法律赋予人民代表的一切权力都发挥到淋漓尽致的地步。”也许是受他的影响,我一年后到潜江,在姚立法的帮助下,考察农村的选举情况。当地的一些官员说起“防火防盗防记者”,就说起了初越……这些岁月,今天回忆起来都恍若隔世。

”

——《余世存:应是鸿蒙借君手——序陈初越诗选文》

这期间,曹海丽去美国加州伯克利分校读新闻硕士,回国加盟师姐胡舒立创办的《财经》杂志,开始了她的高光时刻。2003年非典,驻扎香港的她发了第一篇淘大花园发生肺炎疫情的新闻。后来,她被广泛地称为“《财经》杂志的头牌记者”。

在德国十几年,我与天马行空满世界闯的海丽总能不时地短暂相会,甚至一起做小旅行。一次是去南德徒步,另一次一起从慕尼黑乘夜班火车去布达佩斯。我们住青年旅馆,泡温泉浴,拜访“共产主义公园”。

海丽举手投足是“流浪记录者”的气质,她英语之好,随时能与路遇的人深谈。两天后,我又坐夜车回慕尼黑的广告公司上班,她独自取道波兰奥斯维辛。望着她走下深遂的火车站地铁通道的背影,我很欣慰,也许亲同学中会诞生一位法拉奇。

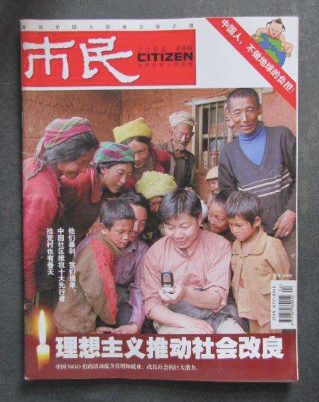

大约在2007年,陈初越从《南风窗》出走,自费创办《市民CITIZEN》杂志,slogan是“做最好的全球公民杂志”。我、吴强和刘瑜,被他任命为“柏林/慕尼黑/纽约记者站特约记者”——不领稿费的那种。看到刊印的头衔,我忍不住哈哈大笑。

诗人把自己广州十年攒的钱,搭上亲姐的投资,办了两年多。40万元烧完了,停刊了。

这之后,他参与创办《时代周报》、“水煮历史”、“九个头条”等等,从传统纸媒到新媒体,初越都干得很卖力,指点江山、挥斥方遒。我听到周边的朋友们谈及他,仍是才气逼人、率真耿直的样子,一如当初那个少年诗人。但最终,初越还是离开了打拼20年的广州,回到家乡福州。而当初与他分配同宿舍的李同学,如今已是那家报社的副社长。

那期间也有好消息,曹海丽被《纽约时报》中文网聘为执行总编辑,我向她发出祝贺。没过多久,网站被封了。赋闲了一年多后,海丽去了阿里。这是很理想的转型,可是,从此,再也看不到她的公共言论了。

阿里是一个海洋。我目睹无数个优秀的记者,被沉在了海底。

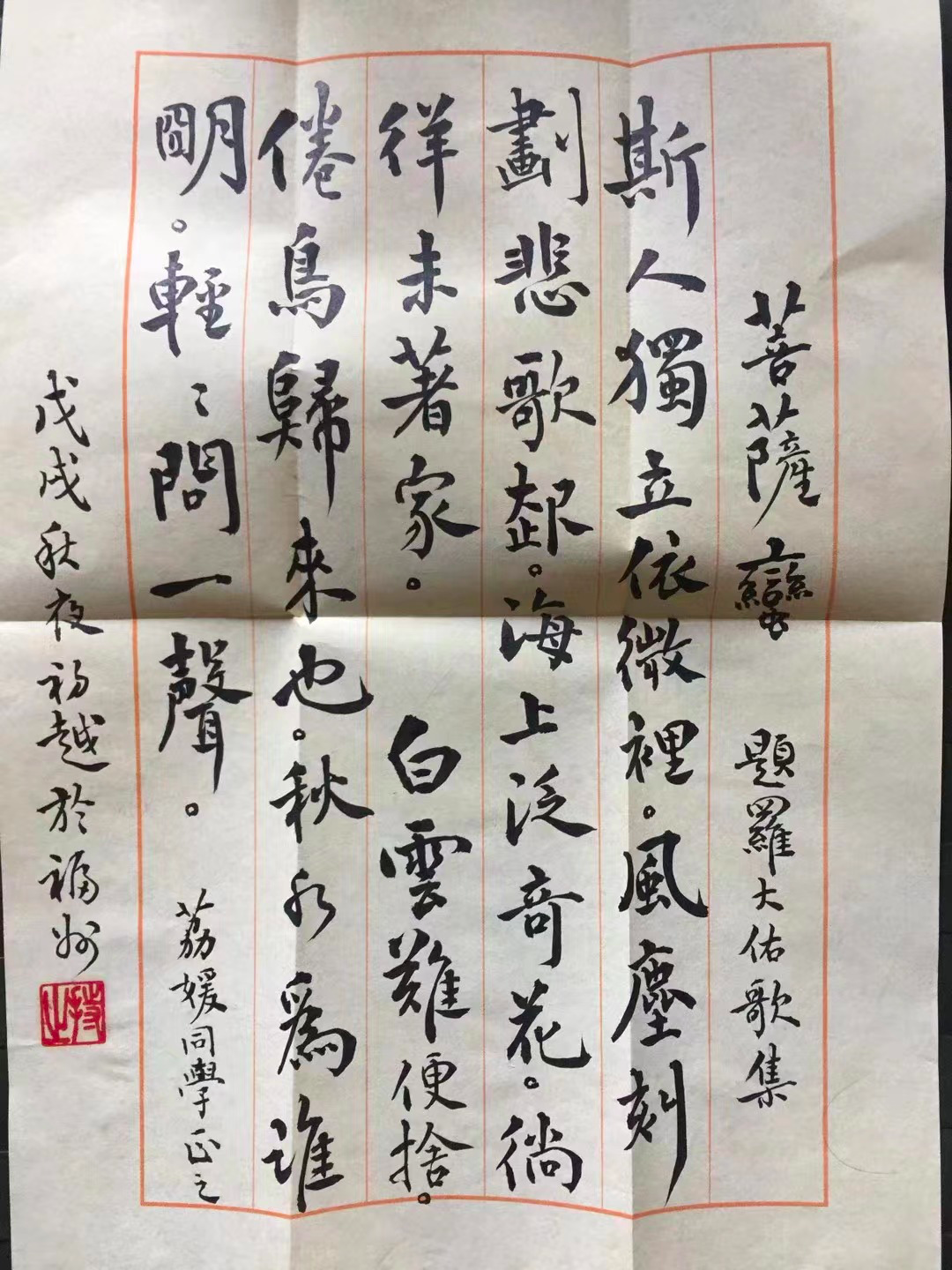

我是从微信上得知初越回到福州。他的朋友圈开始出现严复、陈宝琛、博物馆、故居、仿真雕塑。。。那种氤氲缭绕的诡异气氛。不久,陈诗人又开始写诗,但是旧体诗,我看不懂。诗人的毛笔字也越练越好。我夸了几句,他用平信寄了一幅来。信封也是竖版的。去年听说,很快旧体诗将集结出版。

今年春节回福州,听说诗人在三坊七巷开了一家咖啡馆。很巧,我和海丽不约而同前后脚,光顾了“一直咖啡”馆,被招待了不咸不淡的咖啡。此后聊天的话题是各种创业奇思,从三坊七巷鬼屋剧本杀到“海上一带一路”文化项目。但是,一旦触碰到敏感话题,我们毫不客气地争论起来。

十五年如白驹过隙,我们真的曾经幻想“做最好的全球公民杂志”吗?多幼稚的孩子啊……

现在,诗人在朋友圈上白天晒字,晚上晒咖啡馆的夜夜笙歌。有一天他会亲自登台唱《告别的年代》吧,我想。

少年时,我们都爱唱罗大佑的这首歌,想象着各自理想放飞的模样。而今我们步入中年,关于新闻理想,终是一切落了空。

至于我,在新闻这条路上,既不是天才,也不够勤奋。2011年回国在网易里做一个小频道主编。网易没有记者,这是一个严肃的法规常识问题。我也不再做从事记者这个职业的幻想。几年来,我辗转于互联网产品用户拉新留存、艺术经纪、公益传播、自媒体人等等这些职务与头衔,尝试各种前后左右空翻和跳跃,360C720B…….直到2020疫情之年,我收到一个邀约,为驻京德媒做电视制片。

这本是我的老本行。我非常胜任,德语好,熟悉德中媒体报道模式,拥有不错的社交网络,德国同事们也非常喜欢我。然而,因为外媒的中方雇员人事流程受XX部管理,一只看不见的手把我拦住了。

一年了,欲告无门。What?你要投诉伟大光荣正确的XX部吗?哈哈哈。是的,我严正抗议了。我向XX部纪委、国家信访办投诉了。…..石沉大海。

我们都很努力,但我们都混的不好。

一个月前,欧金中血案发生。又一个莆田老乡。

我在出差途中听说,转道去探访欧金中的铁皮房,以一个独立调查者的身份(此举为高风险动作,不建议模仿)。我突破了几道封锁线,到达现场,却找不到一个能说话的采访对象。

站在海边,我在想:

这是一个什么时代,我们失魂落魄,家园荒芜?

(END)