“你觉得我是坏人吗?”问完这话,李芳(化名)停住,双眼定定望着记者。很明显,她想要个否定的答案。

“我是为了自己孩子。在公安局,我做完笔录就办了取保,一天也没被羁押,还能在家照顾孩子。办案民警也很理解我,没把药收走。”李芳说。

客厅茶几上,摆着那款令她成为“犯罪嫌疑人”的药物:氯巴占。在其他不少国家,氯巴占是获批上市、普遍用于癫痫疾病治疗的药物;但在国内,它在国家管制第二类精神药品的名单中。

在一些办案人员看来,它是毒品,多年来,各地海关查获无数;但在35岁的母亲李芳眼里,它是儿子活下去的希望,也是她的希望。

1岁零9个月的儿子,出生第9天时,被发现罹患癫痫(婴儿癫痫伴游走性局灶性发作)。这是一种罕见的癫痫症。

四处求医过程中,医生介绍了氯巴占。但未获许可,正规渠道买不到。

一年多来,李芳和病友们从代购者手中获取药物。今年7月,一名代购者“为了逃避海关检查”,要了李芳的地址,将海外购买的氯巴占寄给李芳;收到包裹后,李芳再转寄给代购者。

不久,案发。罕见病、母亲、氯巴占、贩毒,这四个词就这样被关联在了一起。

“像一台死机的电脑”

刚出生9天的龙龙(化名),被家人发现与其他新生儿有些不同,他很少哭闹,嘴角常带唾沫,手脚总是莫名抖动。

几个月后,龙龙被确诊为“癫痫(婴儿癫痫伴游走性局灶性发作)”。从医生的口中,他们第一次听到这个冗长的病名。

“患病概率相当于买彩票中1000万大奖。”医生告诉他们,这是一种罕见的癫痫症;得病的孩子,智力、运动能力都不会获得良好发育。

2016年,北京大学第一医院儿科主任医师张月华教授等在《中华儿科杂志》刊发论文指出:

婴儿癫痫伴游走性局灶性发作(EIMFS),属于癫痫性脑病,最早由意大利学者Coppola等于1995年报道;是一种婴儿早期少见的难治性癫痫,国内尚罕见该病的系统研究报道,发病率不详。

张月华教授等人的研究,还从一个侧面揭示了EIMFS的罕见性:研究者收集了2005年5月至2016年1月十余年间,在北京大学第一医院儿科神经专业门诊及病房就诊的EIMFS患儿,仅找到9例患儿。

此外,张月华教授等人于2017年发表的研究综述中指出,已发现8个EIMFS相关的致病基因。由于患儿的基因突变来自于父亲或母亲,这意味着,该疾病可能存在遗传特点。

李芳也看过这篇论文,她记得其中的一句话:患儿对抗癫痫药治疗的反应不佳,死亡率高。

张月华等人的论文发表时,9例患儿中有2例失访,剩下7例有4例最终死亡。这7例患儿均使用过3种或3种以上的抗癫痫药物治疗,发作均未完全控制。

年龄增长到1岁9个月,如医生所言,龙龙的智力、运动能力几乎没有发育。一张张诊断书上,载明着“脑萎缩”“全面性发育落后”等字样。

“哪怕他能哭,能闹,也能给我一点正常孩子的感觉。”李芳说,但龙龙每天大部分时间,只是安静躺着或睡着,不哭,不闹,坐起来都难,遑论行走蹦跳。

儿子“丝毫没有认知能力”,与亲人间无任何互动,这是李芳最难受的事。她将手放在龙龙的眼前晃,儿子仍旧呆呆睁着眼,眼珠都不跟着转,“就像一台死机的电脑。”

疾病发作时,是唯一“不死机”的时刻。李芳说,每一天,孩子会发病上百次,他的手脚会突然抽搐;如果持续抖动不停歇,就意味着病情将失控,危及生命。

这病没法痊愈,甚至难得好转,“拖一天是一天。”每一天,李芳都要担心儿子会否突然死去。她不能让儿子离开自己的视线,白天守着,黑夜也只能浅睡。

幼儿罹患此疾后,李芳未再工作,渐渐隔绝此前的人际交往。她没有空,也没有心思。

有些亲朋好友曾来探望,“一见孩子就抱着嚎啕大哭”,李芳不愿见这类场面,“只会让我和家人都更难受”;还有人,问些“是不是没做产检”“是不是孕期抽烟喝酒”的问题,李芳无从回答。事实上,跑了那么多医院,没有哪位医生能明确说出龙龙的病因。

她进入了数十个病友群,群里或十几人,或数百人,都是各类癫痫性脑病的患儿家属。在病友群里,李芳才觉得自己不那么孤单。

“电宝宝”,这是病友对孩子们的统一称谓,因为孩子发病时,“大脑在放电。”上述《中华儿科杂志》论文指出,患儿发作期,脑电图表现为游走性、多灶性放电,在一侧半球内或双侧半球之间游走,累及多个部位。

药物难治性癫痫

11月16日,河南郑州。一大早,龙龙病情又发作了,他被送往医院急诊科,又转到神经内科。

下午,李芳发来消息:经常随诊的医生没在,这次换了位医生;医生看了看说,别折腾了,孩子太痛苦,你也太痛苦。

“可我不想让龙龙被淘汰啊。”李芳说,每个生命都值得尊重,龙龙有继续活着的权利和意义,更何况,他是“我亲生的孩子”。

在病友群里,她耳闻目睹了太多生死。有的病友选择放弃,因为“治也治不好”,不愿孩子和家人受苦痛;有的孩子“上个月还好好的”,这个月,突然就没了。

儿子到底“痛不痛”,李芳其实根本不知道。因为儿子不会说话,喊不出疼;发病时,也只看到他的手脚在动,无从判断儿子那张小脸上的表情,是否意味着“痛”。

一些病情更为严峻的孩子家属,互相交换了联系方式,组成了一个小群。李芳进到小群时,群里有21个病友,现在是17个。当某个孩子去世后,家属会向群友们说一声,然后退群,离开。

其他的病友往往如此回复,“解脱了”“再也不难受了”“不用被病痛折磨了”。李芳向记者展示那些聊天记录:“你看,病友们都表现得很冷静。”

有时,李芳会“羡慕”这些退群的病友:当生命结束时,孩子和家属终于都从疾病的折磨中摆脱了。说到此处,她又将眼睛望向记者:“你会不会觉得,我们这些病友很冷血、很麻木?”

这个小群的名称,倒是充满了病友们的绝望与希望,“最好的尚未来临 The best is yet to come”。病友们觉得,当下如此糟糕,未来或许更好。

李芳也想过“放弃”,但也咬牙撑到如今。她花昂贵的价格带孩子去康复训练,没有效果;她听说迷走神经刺激术可以控制癫痫发作,想等孩子爸领到年终奖,就去试一试。

日常则需要长期服药,以控制病情发作。但龙龙所患的婴儿癫痫伴游走性局灶性发作,属于“药物难治性癫痫”,一般的抗癫痫药物,起不到作用。

所谓“药物难治性癫痫”,是指合适、可耐受的2种抗癫痫药物(单药或联合治疗)规范治疗后,仍无法实现持续的无发作或发作控制不佳的癫痫。

在医生的介绍下,李芳找到了一款用于治疗“药物难治性癫痫”的药物,氯巴占。上海交通大学第一人民医院药学部高君伟等人2013年刊发于《中国新药杂志》的论文指出:

自20世纪80年代起,氯巴占在超过100个国家被用作抗癫痫药物;早期的临床研究结果表明,有一半以上的患者癫痫发作频率降幅超过了50%;氯巴占最常见的不良反应,为嗜睡或镇静。

在专业医师看来,氯巴占具有“疗效确切、安全性高、耐受性良好”的特点。

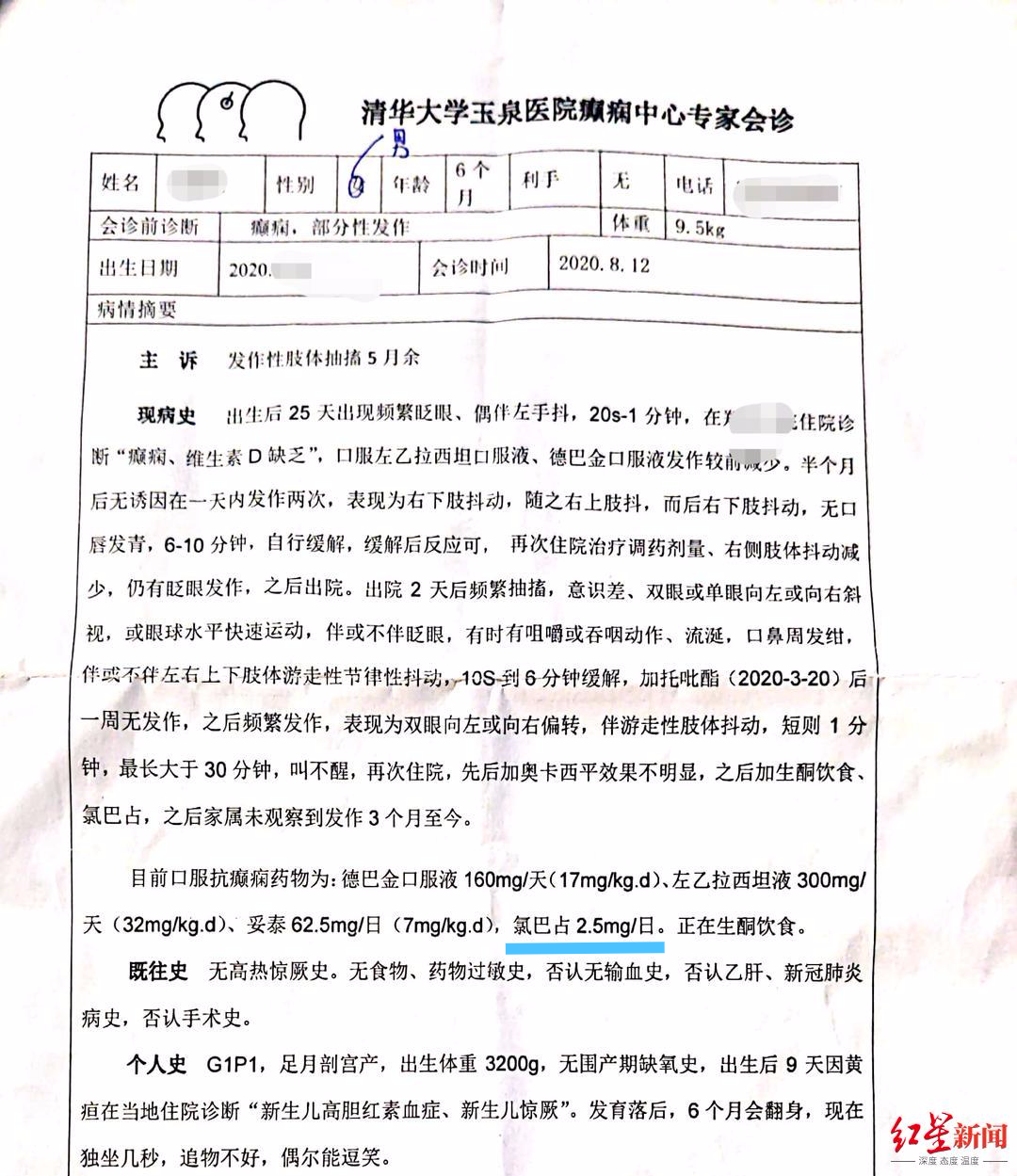

约从去年夏天,李芳开始购买氯巴占。她提供的相关就诊材料显示,不止一位医生将氯巴占及服用剂量,写入龙龙的病历之中。

国家二类精神管制药品

从最初每天2.5mg,到5mg,再到10mg,随着时日推移,需逐渐加大氯巴占的剂量,才能有效控制龙龙病情发作。

在国内的医院、药店,李芳买不到这款药物。一直以来,她通过病友群里的代购者来购买。代购者从国外购买正规上市的氯巴占,再转卖给病友们。

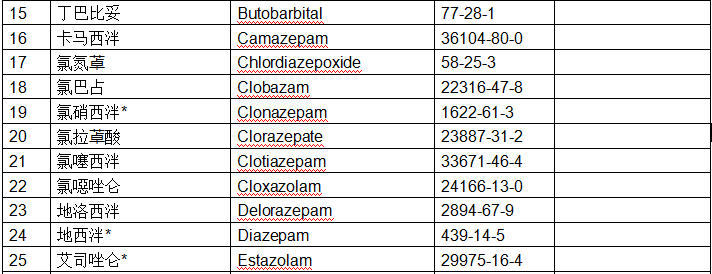

李芳为何没有正常渠道购买氯巴占?这是因为,根据《精神药品品种目录(2013年版)》,氯巴占属于第二类精神药品,受到严格管控。

和许多精神类药物一样,氯巴占也属于苯二氮卓类药物家族。知名镇静药物地西泮(即安定)、曾引起广泛关注的催眠药物三唑仑(即酣乐欣)等都属于这个大家族。

这意味着,苯二氮卓类药物存在的缺陷和隐患,氯巴占可能也存在。研发氯巴占的Lundbeck公司在官网直言,包括该药在内的苯二氮卓类药物使用,会使用户面临滥用、误用和成瘾的风险,这可能导致用药过量或死亡。

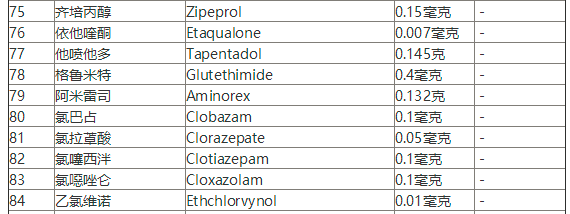

国家禁毒委员会办公室在2017年的一份《关于印发〈100种麻醉药品和精神药品管制品种依赖性折算表〉的通知》中指出,1克氯巴占,相当于0.1毫克海洛英。

李芳知道氯巴占是管制类药物,但从未将它与“毒品”联系起来。她也查阅过相关资料和新闻,清楚各地海关多年来曾查获多起“非法邮寄氯巴占”的案件。

一篇新闻报道显示,浙江义乌海关在查获多起氯巴占案件后,作出提醒:切勿随意邮寄精神药品出入境;因个人治疗疾病需要携带、邮寄精神药品,需凭医疗机构出具的处方及个人身份证明,海关在“自用、合理”范围内验收。

但事实上,由于氯巴占并没有获得进口许可,医生无法将该药作为处方药写入正式的处方单。

一位长期从事癫痫疾病治疗、研究的儿科神经学专家告诉红星新闻记者,在部分难治性癫痫中,氯巴占作为治疗药物,确实被部分病友需要,“有它的位置。”但实际上,真正需要氯巴占用于治疗的癫痫患者,只占极少数。

这位专家同时介绍,氯巴占并非完全不可替代,在国内可正规购买的氯硝西泮,可作为氯巴占的替代药品用于难治性癫痫,“氯硝西泮的价格远远低于氯巴占,一盒约为十几元;但它的副作用比氯巴占大。”

多年癫痫疾病治疗过程中,上述专家发现,氯巴占的医疗使用存在一些乱象,例如,“有些本不需要用到氯巴占的患者家属,也通过代购渠道去购买氯巴占。”面对这种情况,作为医生他无法干涉,但会告知患者科学、合理的用量。

上述专家认为,在氯巴占的医疗使用中,或许存在部分人员刻意“炒作”“推销”氯巴占的背景,“本来是好事,渐渐走偏了。”

“一开始,代购者帮助患者购买氯巴占,起到了帮助患者的作用。但好事渐渐被办坏了,有人借着做好事的名义,实际上在过度牟利。”上述专家说,如果代购者们“能一直纯洁下去,就好了”。

上述专家指出,针对“少部分患者需要,大量非必要患者亦在使用”的现象,国家有关部门或应考虑,如何打通正规渠道,令真正有需要的患者可以通过正规、合法渠道获取药物。

有多少“不需要”的患者在使用氯巴占,李芳不知道;她只知道,她的儿子需要,病友群里为数不少的患者也需要,尽管相较癫痫疾病的大群体,这只是一个“很小”的数字。

她说,她也希望能从正规渠道购买氯巴占,但在当前条件下,代购者是她唯一的选择。

2017年5月,为了“丰富儿童使用药品的品种、剂型和规格,满足儿科临床用药需求”,原国家卫计委等机构组织专家,结合中国大陆境内尚未注册上市且临床急需的儿童用药现状,提出了《第二批鼓励研发申报儿童药品建议清单》。

氯巴占10mg片剂被列入这份清单中,排名第十。

据了解,目前国内申报企业仅为济南科汇医药科技有限公司,申报类型为3.1类新药,且尚未进入临床试验阶段。

走私、运输、贩卖毒品罪

从心底里,李芳很感谢这些代购者,若没有他们,她和病友们都不知从何处获取到孩子的“救命药”。

在病友群里,李芳认识了一个人,他的微信名叫作“铁马冰河”。她不知道“铁马冰河”的姓名、年龄,只知道“铁马冰河”也是一名代购者。

红星新闻记者从相关渠道了解到,“铁马冰河”是安徽人,他有一个8岁的女儿,也患有癫痫性脑病。去年春天开始,“铁马冰河”通过网络,从国外购买氯巴占。

起初,氯巴占是给自己小女儿买;渐渐地,他看到病友群里有大量病友也需要代购药品,他就开始成为一名代购者,将买来的氯巴占,转卖给病友们。

“铁马冰河”从中挣了一些钱。氯巴占并非“天价药”,在国外,一盒氯巴占的价格是250元—300元,根据“进价”的不同,“铁马冰河”以每盒350元—450元的价格进行转卖。

包括李芳在内的诸多病友,都清楚氯巴占的“进价”和“售价”差异。李芳说,病友们都乐意接受这样的价格差,没听过有人抱怨;一方面,代购者没有以离谱的高价进行转卖,另一方面,代购者也承担着药物被海关查扣等风险。

有不少病友,甚至愿意帮助代购者。李芳就是其中之一。

李芳通过“铁马冰河”,买过不少氯巴占。今年6月份,“铁马冰河”突然给李芳发来私信,希望她帮忙收取一个从国外寄来的氯巴占包裹。

李芳提供的微信聊天记录显示,“铁马冰河”问她,“我有意大利的包裹,是氯巴占。能借用你的地址接收吗?我一个人的地址不够用。”这名代购者还说,“我大部分都是借病友的地址。”

询问“帮忙收包裹是否牵扯法律责任”时,“铁马冰河”回复她:“不牵扯,要是有问题,到海关那里就退回去了。”李芳答应了。

收到包裹后,李芳没有拆开,按照“铁马冰河”留下的地址,将包裹寄了过去。“铁马冰河”在微信上发来一个红包,被李芳拒绝:“不用给红包。邮费有多少你给我多少就行啦。”

半个多月后的9月3日,河南中牟县公安局的民警找到李芳。当天,因为帮助“铁马冰河”收取了这个包裹,她被警方以“涉嫌走私、运输、贩卖毒品罪”,采取了取保候审的强制措施。

一个接近中牟县公安局的信源告诉记者,早在7月份,郑州缉毒支队下发了一条线索,一个含有氯巴占的包裹入境到中牟,警方将一名正在收取包裹的患儿母亲当场抓获,并相继抓获了代购者“铁马冰河”,和另外两名帮他收包裹的患儿母亲。

李芳是最后一名归案人员。10月13日,代购者“铁马冰河”,以及四名帮他收包裹的病友,被中牟警方移送中牟县检察院审查起诉,他们涉嫌的罪名,均为“走私、运输、贩卖毒品罪”。案发两个多月了,经受了警方、检方多次的“释法”工作,李芳还是懵的。

精神管制药物用于医疗如何定性?

在李芳家中的客厅,记者见到几盒氯巴占就摆放在茶几上,“堂而皇之。”她心中有两个声音:一个声音说,民警有同情心,把药留下了,没有让孩子断药;另一个声音说,民警没有收走,是不是意味着不是“毒品”了?

中国人民公安大学副教授、食品药品和环境犯罪研究中心副主任曾文远告诉红星新闻记者,根据《中华人民共和国刑法》第357条,刑法所称的毒品,是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成毒瘾的麻醉药品和精神药品。

曾文远说,氯巴占作为国家二类精神管制药品,确实在刑法规定的“毒品”范畴里,“氯巴占具有成瘾性,会令人产生依赖,这是毋庸置疑的。”

“现实中,病友通过海外途径非法获得麻醉药品、精神毒品的情形非常多。”曾文远说,出现这些情形,主要是因为国内某些药品短缺,或同类药品相对效果较差,“如果一棍子打死,都往‘走私、运输、贩卖毒品罪’的方向走,可能不太合适。”

曾文远说,由于未获进口许可,目前国内市场上使用的氯巴占,全是通过非法渠道入境,氯巴占的医疗需求量不小,多地海关、禁毒部门亦查获了多起,“有人说那是贩毒,把问题想简单了。我们对‘犯罪’的理解,不能仅仅基于文字。”

曾文远还提及,最高人民法院曾在湖北省武汉市召开全国法院毒品犯罪审判工作座谈会,并于2015年5月出台了毒品犯罪司法领域中著名的“武汉纪要”。

“武汉纪要”的全称,是《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》。在这份纪要的第七条,明确了“非法贩卖麻醉药品、精神药品行为的定性问题”。

纪要称,行为人向走私、贩卖毒品的犯罪分子或者吸食、注射毒品的人员贩卖国家规定管制的能够使人形成毒瘾的麻醉药品和精神药品,以贩卖毒品罪定罪处罚;但若出于医疗目的,违反有关药品管理的国家规定,非法贩卖,扰乱市场秩序,情节严重的,则以非法经营罪定罪处罚。

专注重大毒品犯罪案件辩护的北京盈科(广州)律师事务所律师王红兵,同样提及了“武汉纪要”。他指出,“武汉纪要”明确了“出于医疗目的贩卖管制类精麻药物”行为的定性,即不以涉毒罪名定罪处罚。

“鉴于氯巴占的管控性和药物属性,涉及氯巴占的具体犯罪行为应当从毒品概念、用途、犯罪事实、性质等多方面综合判断。”王红兵认为,在本案中,如果有证据证明氯巴占用于医疗,则涉案管控药品不符合毒品的属性之一——非法使用性,不能被认定为毒品。

王红兵认为,管制药品在医疗渠道流通,它们就是“药品”;管制药品在毒品渠道里流通,用于走私、贩卖或者吸食,它们就是“毒品”。

一个接近中牟县检察院的信源告诉记者,目前,检方正对该案进行审查起诉,并已多次提审李芳等犯罪嫌疑人。

取保候审的李芳说,她现在最担心的不是案子,而是氯巴占的购买渠道似乎正在关闭,她存有的氯巴占已经不多了。代购“消失”,发微信已经没有音讯;很多病友在群里打听,“现在哪里还能买到氯巴占?”

李芳问:“我看过很多电影、电视,知道那些毒贩子的可恶可恨。你觉得,我也和那些毒贩子一样十恶不赦吗?”

“你要相信法律。”记者说。

(健康界郑宇钧对此文亦有贡献)