采访、文:党元悦 刘敏

编辑:谢丁

1

这是一个非常复杂的故事,在您阅读完整篇文章之前,请不要轻易下判断。

战争爆发的第一天,2月24日北京时间夜里,我们通过一位朋友知道了这个女孩的故事。朋友说,“我想她的痛苦不仅仅是家人的遭遇,更是毕生所学和所有价值立场,都是在背叛自己家人的生命体验。”

在朋友家的几次聚会上,我们曾见过这个女孩。她28岁,棕色长发,鼻梁很高,瘦瘦的。当人们在阁楼上飞快地聊起诗歌、田野调查、国际政治这些话题时,她总是在旁边听着,话不多。

我们那时很容易以为她是个中国的少数民族女孩,直到有一次,朋友专门喊她也聊一聊,并特意提起她的身份:她是一位俄罗斯人,研究艺术,在中国工作。

当俄乌冲突进行到第三天时,她搬到了朋友家里,每天躺在地铺上,不和人说话,躺着不停地刷手机。

当我们试着联系这个女孩时,朋友说,她精神状态很差,提起这些事情很痛苦。直到几天后,她才说可以和我们聊聊了。

在我们坐下来正式开始谈话时,她首先问我们:你们为什么突然想报道这个?凑热闹吗?

我们很忐忑。坦白说,在这一次战争之前,我们对乌克兰并不熟悉。也只是在最近几天,我们才开始疯狂查阅资料,试图了解俄罗斯和乌克兰之间错综复杂的历史脉络。我们很理解她为什么会问这个问题。

“所有人都在关注这件事。”我们说。

她摇了摇头,直白地说:“我特别讨厌别人这样讨论这件事。”

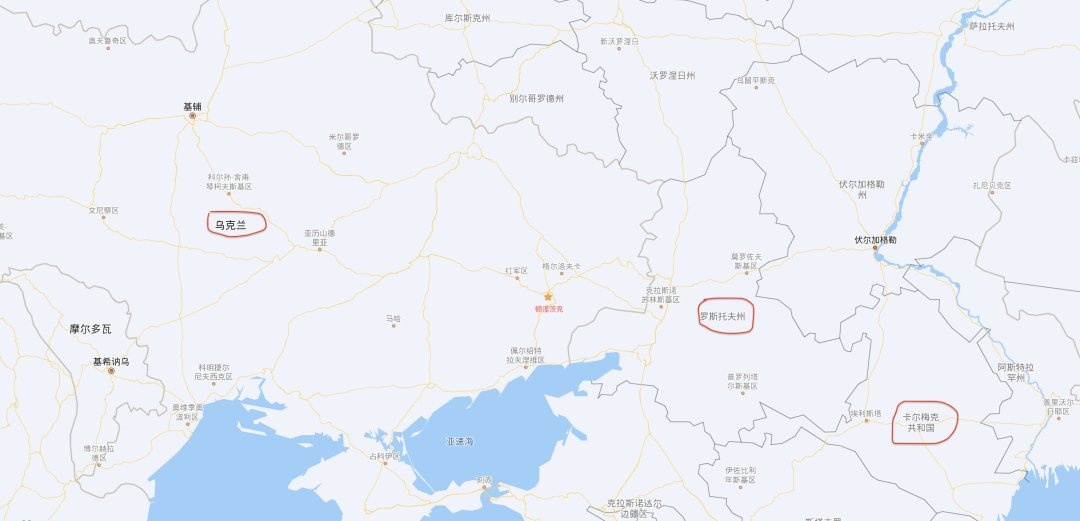

为什么她会这样想?为什么朋友会说她的价值立场和生命体验是割裂的?在接下来的三个小时里,她向我们讲述了她的个人史。从卡尔梅克到顿巴斯,从莫斯科到基辅,再到北京,她不断在边陲和中央之间流动。她和她的家人们,被时代的大叙事不断影响和改变着,直到现在,战争爆发了,他们的个人苦难成为全世界的话题。但世界关心的似乎也不是这些个体,而是战争的理由,武器的数量,领土的划分,也有人还在摇旗呐喊。

现在,我们试图将这个复杂的故事呈现出来。它牵扯到太多历史的羁绊,超越了那些二元对立的逻辑。我们期待可以和读者一起去尝试理解这个故事。但我们不希望这个故事里的一些碎片,被任何人单独截取出来,作为佐证其偏见的素材。

我们再次强调一遍:这是个复杂的故事。

她是这么开头的:“我的身份特别少见,少见得要死。”

讲述:

我出生在俄罗斯,但我的五官不太像一个典型的俄罗斯人。

因为我爸爸来自卡尔梅克共和国。卡尔梅克是俄罗斯联邦的一部分,它在俄罗斯的南部。卡尔梅克人信藏传佛教,历史上是当年的土尔扈特人迁徙到这里的,所以是亚洲人面孔,我爸爸的长相就和蒙古人有点像。卡尔梅克还有欧洲最大的喇嘛寺。

但是我妈妈来自顿巴斯地区。

我姥姥住在顿涅茨克旁边的一个小村子里。但是,我姥爷又是乌克兰西部的,他来自基辅旁边的一个小城市,和姥姥结婚后搬到了顿巴斯,后来就在顿涅茨克附近挖矿。

在顿巴斯和卡尔梅克之间,有一个罗斯托夫州,现在是俄罗斯的,但那个时候这三个地方都属于苏联。我爸妈是在那里认识的。上世纪八十年代,他们都是罗斯托夫大学的学生,我爸学计算机和经济学,我妈学心理学。

我爸妈结婚之后,一起到卡尔梅克定居。1991年,苏联解体。1993年,我出生了。

小时候,每年上学的九个月里我都在卡尔梅克。夏天,妈妈就把我送到乌克兰,在姥姥和姥爷的老家之间来回住。埃利斯塔(卡尔梅克首府)离顿巴斯有800公里,在我们那里,这不算一个太远的距离。我们开车过去,过一个关卡,在护照上盖个戳就行。

那个时候,乌克兰的东部和西部之间一直存在内心的矛盾。西部的人说乌克兰语,东部的人就说俄语。在南边还有克里米亚,他们更复杂,那里大多数人都说俄语,也有人说乌克兰语,还有少量说克里米亚鞑靼语的原住民。

大饥荒是乌克兰东部记忆的一部分,而民族主义抵抗和暴动则是西乌克兰的特征。

——《欧洲之门:乌克兰2000年史》 2019年3月出版,中信出版社

在我姥姥居住的顿巴斯地区,虽然说俄语,但也有很多乌克兰语的电视频道。我小时候看动画片,看乌克兰语的完全没问题。我姥姥唱的民歌也是乌克兰语的,我们经常在小农村里一起唱歌。

但有时候,我在顿巴斯会感觉有些不舒服。他们眼里,小小的我就完全是亚洲人的样子。

2010年,我考上了莫斯科的一所文科大学,之后七年都在莫斯科生活。

从卡尔梅克到莫斯科有1000多公里。我上学的时候没有航班,要坐16个小时的大巴过去。

在莫斯科,我的自我认同危机特别严重。我从一个很普通很穷的地方,一下子到了一所名校,和俄罗斯的知识分子和诗人打交道。他们说的都是文学的语言,很多人整个家族都是知识分子,他们从小听着我学的那些文学作品长大,什么都知道。

在莫斯科的街上,经常会有人认为我来自中亚,就歧视我,说你为什么来这里?回你自己的国家去。我说我是俄罗斯人,他们不相信。因为在莫斯科打工的人里,有很多是从中亚那边过去的,因为身份限制,他们能做一些底层劳动。

所以我也有身份认同危机。我现在会说中文,也是因为这个危机。

在俄罗斯联邦的卡尔梅克,我上学的时候,那边有“俄罗斯族”也有“卡尔梅克族”,我一直是少数的“俄罗斯族”的部分。他们不认为我是卡尔梅克人,我是混血的,对他们来说我的脸是斯拉夫人的脸,不是自己人。

但是在顿巴斯,有时候他们会说我是中国人,但我跟中国人完全没什么关系,为什么要这么叫我?

所以我去哪儿都不行。在顿巴斯、在卡尔梅克都不是自己人。我去莫斯科,别人又说你是哪里人?

大学时, 我通过参加了一个国际项目,去了一趟中国的长沙。我住在一个寄宿家庭里。我跟他们从卡尔梅克开始讲我的身世,听到土尔扈特的时候,他们说,那不就是我们这里吗?这是第一次有人跟我说“你是我们这儿的”,竟然是中国的家庭。

回到莫斯科之后,我特别喜欢中国,想学中文。我找到了莫斯科一所大学,上了他们的汉语班。毕业后,我想找跟中文有关的工作,去了一家图书馆管理亚洲图书的部门。在那里工作了一周后,负责人跟我说,我们发现你特别喜欢这些汉语书,我们也看到你很认真也很热情,所以你可以继续在这工作,但是没办法给你发工资,因为我们的汉语项目没钱。

那时候我刚毕业,我需要生存,而和我一样学习无用的文科专业的人还能做啥?那时候我的唯一工具就是磕磕巴巴的、刚开始学的中文。于是我去了图拉州的一家玻璃工厂工作。当时有一群中国工程师去安装设备,我去给他们当翻译。那边的工人也是顿巴斯人,因为那是最便宜的劳动力。我说我妈是顿巴斯人,我们就交流。

对我的身份,我到现在也很困扰。卡尔梅克人?俄罗斯人?我要怎么介绍自己?顿巴斯一直没有出现,为什么会变成这样?接下来我要讲一个对我来说难以讲述的故事。

2

在讲述这个故事的时候,她赤脚盘坐在地铺上。在前一个小时里,她不断拿起纸笔,画出简易的地图,向我们介绍顿巴斯、卡尔梅克、罗斯托夫分别在什么位置。

她穿一件绿色卫衣,聊到中国时,她兴奋地说,这是十年前在长沙参加项目时的衣服,她现在还在穿。

我们谈话的大部分时间里,她的情绪都很稳定。在提问时,我们有时会带着礼貌的微笑,但是当听到一些超出我们经验的事情时,会流露出惊讶。有时候,这种惊讶会让现场的气氛变得尴尬。

“你在笑什么?这很好笑吗?”她很激动地说,“你的语气可不可以改一改,我特别容易哭出来逃走。”

那天下午的三个小时,我们已经明白写出这个故事有多么困难。我们和她并不共享历史记忆和生命体验,遇到一些人名和事件时,她总是先用俄语搜索出来,再转到中文网页给我们看。那些她熟悉的俄罗斯的反对派领袖和乌克兰的作曲家,我们都不认识。

窗外的鸟儿一直在叫。她不停变换着坐姿,有时披着一张毛毯,有时她突然起身,去把窗户关上。聊到最后,她索性侧躺在了地铺上。

她总是拿起手机又放下,经常下意识地指着熄屏的屏幕。在手机里,有乌克兰的战局,也有莫斯科朋友们的网络发言,以及每天,妈妈都在手机里向她哭诉。

讲述:

2013年底,快到新年的时候,我和莫斯科一些学社会学的左翼朋友到基辅去。他们去基辅研究社会运动。现在,这些人都是俄罗斯社会主义运动的成员。

当时,乌克兰已经开始各种抗议。也就是后来大家说的“尊严革命”。

2013年11月下旬,数十万人再次涌上基辅街头,要求改革,要求终止政府腐败,并于欧盟建立更紧密的联系。

这场运动一开始只是加入欧洲的呼吁,如今却演变为一场“尊严革命”。它将各种彼此歧异的政治力量——从主流政党中的自由派到激进派,乃至民族主义者——联合起来。2014年1月中旬,在为时数周的和平抗议之后,流血冲突开始爆发。冲突一方是警察和政府雇用的暴徒,另一方是抗议者。暴力于2月18日达到高峰,在3天内造成77人死亡,其中有9名警察,68名抗议者。屠杀在乌克兰和整个国际社会都引发了巨大震动。招致国际制裁的可能性迫使乌克兰议员们把对总统报复的恐惧抛在一边(许多议员担心制裁同样会损及自己的利益),通过了禁止政府使用武力的决议。议会站在了亚努科维奇的对立面,防暴警察也撤出了基辅市中心,这迫使亚努科维奇于2月21日夜间逃离了革命的基辅。玛伊当上一片欢腾:暴君已经逃跑,革命已经胜利!乌克兰议会投票罢免了亚努科维奇的职务,任命了代总统,并组建了一个由反对派领袖们领导的新临时政府。

——《欧洲之门:乌克兰2000年史》 2019年3月出版,中信出版社

其他人去做了一些采访,我们也在基辅的独立广场一起玩。乌克兰有樱桃饺子吃,甜甜的,特别好吃。我当时21岁,傻傻的,脑子里是罗塞蒂、拉斐尔前派、乌克兰音乐家Mykola Leontovych、还有乌克兰电影《被遗忘的祖先的阴影》,没有别的东西。我去基辅就是玩,带着诗歌一起,我以为这只是一次寻常的抗议。

有一天,大家都在跳舞,喝酸酸的热饮料,有歌手在台上唱歌。随后我的记忆浑浊了,只记得有很多雾,很多黑色的身体,很多人撞着我。好像有几十个人死去了。

我还记得有一些人占领了一座政府建筑,我们在那边采访。这件事持续好几天,我们去看各种各样的火。好像还有人烧车轮。而我在酒店里,在暖光下看拉斐尔前派的画。

这个时候我接到了妈妈的电话,说一帮男人进去你姥姥家,她身上受伤很多,你快给她打电话!

我完全不知道怎么回事,跟姥姥说了话之后又挂了。那时我还不知道她很快会去世。我甚至不记得说过些什么,因为有时候我会把痛苦的记忆忘掉。

后来的事情好像是我离开了基辅,回到了莫斯科。我不记得姥姥是在什么时候去世的,或许是我在乌克兰旅游时,或许是我回到莫斯科后。我记得我妈妈跟我说,你姥姥被打死的时候,你却在广场上跳舞,你玩得开心吗?

对我妈妈来说,这是巨大的背叛。她说我为抗议的人增加了一个人头,算人数的时候我也被算上了。我妈妈说我做错了。她告诉我,是乌克兰政府的人打死了姥姥。

那个时候,乌克兰的亲俄总统亚努科维奇被赶走了。乌克兰政府开始对顿巴斯在某些层面不友善。

再后来,克里米亚的事情就发生了。

2014年3月中旬,克里米亚公民被要求前往投票站决定是否与俄罗斯重新统一。这场公投的结果让人想起勃列日涅夫时代的投票——那个时代公布出来的投票率高达99%,而支持官方候选人的票数差不多也是这个数字。组织者声称这一次有97%的选民支持克里米亚并入俄罗斯。在塞瓦斯托波尔,当地官员上报的亲俄选票数量甚至高达注册选民人数的123%。克里米亚新政府公布的投票率为83%,但根据俄罗斯总统府下辖的人权委员会的说法,只有不足40%的注册选民参加了投票。3月18日,也就是公投之后两天,普京号召俄罗斯议员们将克里米亚并入俄罗斯以实现历史的正义——此举可以部分弥补苏联解体为俄罗斯带来的损失。基辅的乌克兰政府并不承认这次公投,却对之无能为力。由于国家仍处于“尊严革命”的政治混乱所造成的分裂之中,乌克兰政府不愿冒战争的风险,遂下令让其军队从半岛撤离。

——《欧洲之门:乌克兰2000年史》 2019年3月出版,中信出版社

我妈在克里米亚工作过,她学心理学之前学过生物学,研究海豚,经常跟我开玩笑说“为了生育你我放弃了海豚研究”。克里米亚有一些海豚,所以我小时候去过克里米亚,认识了不少人。

对我来说,比较容易相信的是一些克里米亚人真的想变成俄罗斯的一部分。无论如何,克里米亚的事情发生了,世界认为俄罗斯打破了国际法。那个时候我已经在中国做交换生了。

我想说的是,在乌克兰,有一些矛盾是一直存在的。

我姥爷当了一辈子矿工,所以他有一些苏联时期的劳动奖章。有一次,他戴着奖章坐火车去利沃夫,有人看到了,就攻击他。这些攻击他的人,也就是后来俄罗斯政府说的“新纳粹”。但为什么会用“纳粹”来形容他们?这就要回到我太姥姥的故事。

在顿涅茨克旁边的小农村,太姥姥讲给我的故事是很宝贵的。她带我看我们住的小街道,那条街的名字就是红军第301顿涅茨克步兵师。她说她记得红军怎么在二战时在顿巴斯赶走纳粹的。所以,顿巴斯有很多红军打纳粹的雕像。有些居民或许不太了解这段历史,但生活的环境就是这样,整个叙事和气氛都会让人想起二战的东西。从文学作品,学校教育,到你和其他人接触,这些都融入了你接触到的大叙事里,没办法离开。

但是依我看,对乌克兰西部的人来说,这完全是个自我民族认同:我是一个乌克兰人,我爱自己的国家,说自己的乌克兰语,有什么不对吗?极端的人哪里都有,我完全不认为乌克兰西部全都是那样的人。

从2014年到现在,顿巴斯在这八年里一直有战乱存在。我妈妈和我舅舅什么期待都没有了,他们对两边都没有任何期待,因为战乱,他们早就累了。我舅舅中风了,在顿巴斯无法离开。

顿巴斯人想要的是和平,而不是把整个乌克兰都变成顿巴斯。

我妈妈和我舅舅什么期待都没有了,因为战乱,他们早就累了。他们以前或许是希望进入俄罗斯的,但早就失去了希望。她谁也不支持,她只是希望战争停止。

战争刚开始的时候,我妈还蛮开心的,因为她以为这个战争只会有一天,然后就能结束顿巴斯的困境。结果她发现,哦,好像不是这个样子。结果,像我们这样被战争伤害的家庭变得更多。因为姥姥去世,我母亲脸上一直有战争的影子。战争持续越长,这样的母亲就会越多。

3

这场战争,在中国的舆论场上也掀起了巨大风波。

开战后的第五天,我们联络到了一位俄罗斯学者。他叫Maxim Alyukov,在伦敦大学国王学院做博士后,研究政治传播。战争发生的那天,他陷入到了巨大的震惊之中。在他的观察里,过去的几个月,俄罗斯的官方媒体上完全没有流露出战争即将到来的迹象。这和八年前的克里米亚危机完全不同,那时,俄罗斯媒体长篇累牍地告诉国民,俄罗斯吞并克里米亚有多么必要。后来,马克西姆把俄罗斯媒体如何塑造俄乌冲突当作了自己的博士论文题目。这次战争发生后,马克西姆也签署了科学界的联名信。

但现在,坐在我们对面的这个女孩,感情却更加复杂了。开战以来,连续几天她一直不吃不睡。除了这个战争,她脑子里啥都没有。

讲述:

这几天,我的朋友圈里突然出现了很多俄罗斯和乌克兰专家。他们不太懂这件事,甚至以前都不知道乌克兰这个国家,只是百度了一下,就觉得自己百分百了解。

朋友说,我的朋友圈没有代表性,因为我研究文学艺术,我朋友圈的大部分都是和文学艺术有关的人。

我用俄语、中文和英语看新闻,现在最让我失望的一件事情是,好像对于中文语境和英语语境来说,战争就是这几天才发生的事情。这是错的,战争这几年之内一直都有。当大家说某个网络上哭泣的乌克兰女孩好可怜的时候,我觉得全世界都忽略了过去几年里发生的战争。

2014年之后,我在卡尔梅克的家一直有逃难者光临。我妈认识的人从顿巴斯逃到卡尔梅克。

不管我在中国还是俄罗斯,读书还是工作,我妈打电话给我,都会说,你知道吗,舅舅那边又爆炸了,我说好的行了,我今天吃了火锅——这种交流完全成了一个日常。

我肯定是反战争的,战争很可怕。但世界好像很伪善。在基辅杀人,全世界关注。在顿巴斯杀人,大家沉默。我也不知道参与怎样的反战组织,要不要参与。我发现如今大部分的反战组织都是用乌克兰国旗装点的。因为我姥姥的去世,我没办法在我的头像上添一面乌克兰国旗。有的人会报仇,但我好像拒绝报仇,这是不是说我就可以随便欺负?我的痛苦很大程度上来自于这里。

我一直很好奇,别人怎么能选择一个立场,站在这个强烈的立场上,看事情就黑白分明了。战争之后,我们会失去很多合理的东西,所以很难合理思考。这些情感很像波浪,会吃掉你。

我在莫斯科认识的人几乎都上街了,一些俄罗斯人都把头像换成了乌克兰国旗。俄罗斯朋友说我没有换头像就是有罪,还有中国朋友说我应该公开道歉。

在2014年基辅那件事之后,我心里一直觉得我有错。我把这件事放在内心最深最深的位置,平时不想。

是现在的战争,让这段记忆重新出现在我的脑子里。

这是我家的故事。我最痛苦的这一点人生经历,这些天一下子变成全世界最热门的一个话题。

现在,外界都在把乌克兰的故事自我化。中国人在网上互相吵架,无论站在哪个立场,你们都是借乌克兰的事说自己的观点。真正在战争中受苦的顿巴斯人没人管。之前全世界没人关心顿巴斯,现在跟自己有关了,就开始紧张了。你们不能吃掉我们的经验,用我们的死,去表达你们自己的观点。

我现在完全理解,为什么我的妈妈、我的俄罗斯朋友和我的中国朋友为什么在各说各话。但谁来理解我呢?大家没有精力听一个这么长时间的复杂的故事。

应采访对象要求,文中隐去了她的姓名

另外,基于各种各样的原因,此次谈话有所删减

题图:姥姥家的小屋,由采访对象提供

文中地图来自百度地图