这是最仓促的一次午夜飞行。前一分钟,柳德米拉·乌利茨卡娅还舒舒服服地坐在莫斯科的公寓里,后一分钟,她的长子就叫她收拾行李离开俄罗斯。

“我们在45分钟内离开了家。我带了一个只有7.5公斤的行李箱。可以说我一无所有地抵达了。”作家如是说。

那是2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后的几天。从那时起,一切都变了:无论对于4400万乌克兰人,还是对于几十万因反对那个人的战争而逃离家园的俄罗斯人而言都是如此。

近两年来,俄罗斯最叫好、叫座的作家之一乌利茨卡娅一直在柏林过着自我流放的生活。她是幸运的:她在这里有一套公寓,还有稳定的版税收入。其他无家可归、勉强糊口的俄罗斯难民就没有这么幸运了。

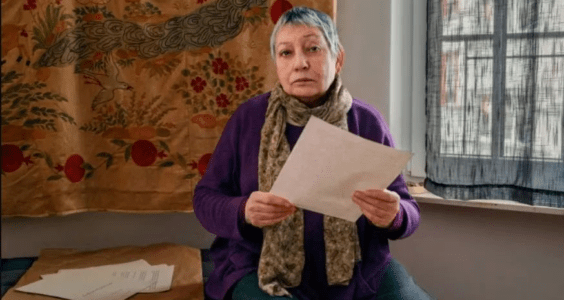

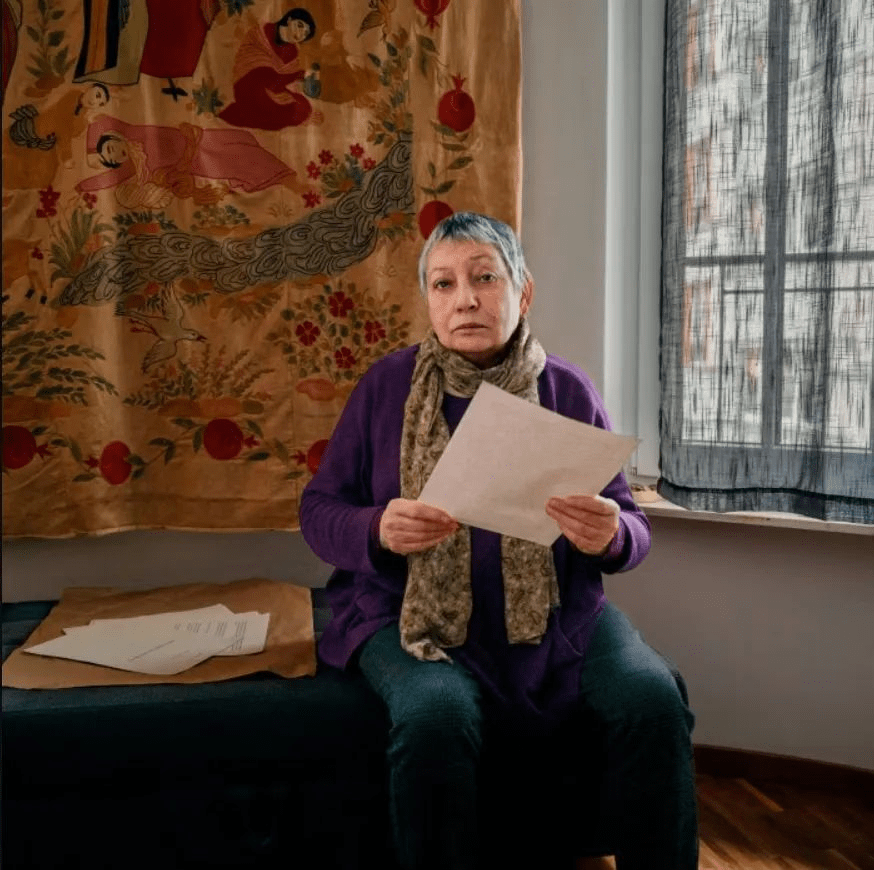

但这仍然是一次痛苦的分离。乌利茨卡娅是一位80岁小个子老人,一头灰色短发,一双活泼而富有穿透力的眼睛,她最著名的作品描绘的是一个非常特殊的环境——莫斯科的中产阶级。这是一个贫困的波希米亚世界,有人可笑,有人高尚,有人卑鄙,有人宽容,她用温暖和幽默刻画了它。现在,她与这个世界——她创作的原材料——永远隔绝了。

“我的主题留在了那里。”她边说边指了指远处某个地方,表示它已遥不可及。

乌利茨卡娅过去是一名遗传学家,50多岁时才在文学界成名,如今已成为俄罗斯文坛“贵妇”(grande dame),她是同代人中少数几位同时获评论界认可和商业成功的作家之一。《库科茨基医生的病案》、《欢乐的葬礼》、《绿色帐篷》和《翻译丹尼尔·施坦因》等小说被翻译成47种语言,并为她赢得了一系列俄罗斯最负盛名的文学奖项。

但这一切都没能使她免遭那个人的战争所引发的动荡波及。一大批俄罗斯作家移居德国——弗拉基米尔·索罗金、维克托·叶罗费耶夫、玛丽亚·斯捷潘诺娃和谢尔盖·列别杰夫,她也是其中一员。因为在自己的祖国,批评当局,甚至把战争称为战争,都会让你锒铛入狱。也许还会更糟——反对派领袖阿列克谢·纳瓦利内在北极劳改营的死就证明了这一点。

乌利茨卡娅在纳瓦利内去世前接受了《金融时报》的采访,但在随后通过电子邮件发表的一份声明中,她表达了纳瓦利内的命运给她带来的震惊。这是一个“分水岭时刻”,如今“俄罗斯的全部生活——它的当局、它的人民——都必须改变”。

她写道:“50年后,没有一座俄罗斯城市会没有纳瓦利内广场。”

乌利茨卡娅为客人倒茶,她的祖先在看着她。她家墙上挂满了从她的莫斯科公寓里找来的黑白照片,里面的男男女女穿着19世纪晚期的优雅服饰——而这正是她2015年根据祖父书信改编的家族传奇小说《雅科夫的梯子》的主人公。

虽然移居国外很难——她承认自己是个“相当迟钝的人”——但看起来别无选择。对她来说,俄罗斯的入侵是一次“可怕而痛苦的打击”。她的许多朋友——维权活动者、批评家和记者——都已经离开了。(“现在已别无选择,”纳瓦利内去世后,她在日记中写道,“要么离开,要么自杀。”)

与此同时,寄希望于情况好转似乎毫无意义。她说,那个人“百分之一百一十掌控着一切——对他唯一的威胁就是海牙[国际刑事法院]。在当前状况下,我永远不会回去”。

其他人也处于类似境地,他们在国内面临越来越多的羞辱。格里戈里·奇哈尔季什维利有一个更为人知的笔名——鲍里斯·阿库宁。上个月他被宣布为“外国代理人”。现居英国的奇哈尔季什维利正因“为极端主义正名”罪面临刑事起诉,他的小说被书店下架。和他一样,乌利茨卡娅也发表了反战言论,用她的话说,她因此“在政治上不受欢迎”。她的书被从商店橱窗中撤下,她预计它们会被完全禁售。

多数作家都会认为这是场灾难。乌利茨卡娅表示自己并不在意。她说:“这对我来说是很好的广告。我们七八十年代的苏联人习惯读禁书了。”

我说,确实如此,但在苏联解体后成长起来的年轻一代并不真正了解这意味着什么。她回答说:“呵呵,他们很快就会明白了。”

禁书是乌利茨卡娅生活中的一个重要主题。她年轻时的大部分时间都在试图获取被苏联禁止的西方作家或俄罗斯侨民作家(如弗拉基米尔·纳博科夫或伊万·布宁)的作品。她回忆说,1969年,她在大学宿舍看到一位老太太在卖旧衣服,并注意到她椅子上放着纳博科夫的经典小说《天赋》。她想买下来,但老太太说这是非卖品。

“于是我从手指上取下祖母的钻戒,放下来,然后把书拿走,”她回忆道,“我想从没有人为纳博科夫的一本书付过这么多钱。但这是值得的。”

20多岁时,她从事遗传学工作,经常会和同事们交换一些地下自出版(samizdat)的西方书籍。但当她让单位的一位秘书把利昂·乌里斯的《出埃及记》打出来时,这位秘书向克格勃举报了她,她也因此丢掉了工作。

后来,乌利茨卡娅在莫斯科国立犹太剧院担任文学顾问,并为木偶剧和卡通片写剧本。但直到1990年代初,她才找到一家出版社发表自己的作品。她很快就找到了读者。1993年,她的中篇小说《索尼奇卡》入围俄罗斯布克奖,她成了文学明星。

她的书描写乏味的生活被荒诞、欢愉或不幸打破。在刚出版的由理查德·佩瓦尔和拉丽莎·沃洛洪斯卡娅翻译成英语的短篇小说集《灵魂的肉身》中,她描绘了阿丽萨向医生要自杀药丸,最后却嫁给了他的故事(医生后来将药丸作为结婚礼物送给了她)。

书中既有一位女性生物学家从猪脑中取出松果体和验尸官解剖尸体以揭示隐藏的肿瘤的恐怖描写,也有关于人死后灵魂游荡的抒情感性段落。

虽然她的许多书都以苏联垂死挣扎的那段日子为背景,但政治很少闯入。然而,对大多数俄罗斯人来说,政治是无处不在的背景噪音,近年来已变得愈发难以忽视。

我问她,她曾经历的苏联专制和那个人所建立的复仇主义镇压政权哪个更糟糕?她回避了这个问题,而是选择引用俄罗斯诗人奥西普·曼德尔施塔姆的话:“权力恶心,如理发师的双手。”

她说,这行诗唤起了俄罗斯人“对当局的恐惧,他们就像是拿着刀片要刮你的脸颊”。“这是所有苏联人的恐惧。在俄罗斯,人人都怕当局。”

乌利茨卡娅一直努力避免与当局有任何往来,仿佛是为了防止被玷污。她说:“我不想和国家分享我的盘子。”

但在俄罗斯,隔绝自己与当局的接触已变得愈发困难。“无论你对政治的看法如何,它都会进入你的生活,爬进你的房子,而你不得不去考虑它。”

不然你就彻底转过身去,然后离开——现在已有数十万人选择了这种方式。对乌利茨卡娅来说,当前时代让她想起了1922年的一件声名狼藉的往事:列宁将81名俄罗斯最著名的反对派政治家和知识分子装上一艘轮船然后流放出国,这艘船后来得名“哲学船”。

她正在写一本关于这艘船的短篇小说集,暂定名为《往返》,其中描述了一些流亡者如何在第二次世界大战后返回俄罗斯——以及他们的一些子女如何再次尽可能快地逃离。

在乌利茨卡娅看来,过去一个世纪里,这种来来往往的浪潮是一种常态,有人为躲避战争、革命和政治迫害而离开俄罗斯,也偶尔有人无法克服思乡情绪选择回来。

她说,这些浪潮是“我们文化的一部分,我们历史的一部分,我生命的一部分”。她认为,自1847年俄罗斯激进思想家亚历山大·赫尔岑流亡国外以来,俄罗斯侨民文学一直是俄罗斯文化不可分割的一部分。

俄罗斯的各种政权都曾试图禁止侨民作家的作品,并将他们排除在俄罗斯的文化对话之外,但通常都无济于事。纳博科夫和布宁的作品“最终被俄罗斯读者读到,并在图书馆和人们的家里占有一席之地”。

“从这个意义上说,文化永远会胜利。现在当局赢了。但从长远来看,胜利的永远是文化。” 乌利茨卡娅笑了笑说道。

按:FT的这篇报道发布后,克里姆林宫对乌利茨卡娅实施了一次阴险的钓鱼执法。由特务机构操控的电话恶作剧网红Vovan & Lexus将自己伪装成乌克兰高官并致电乌利茨卡娅和阿库宁套话,随后将他们剪辑后的回答包装成“乌利茨卡娅承认其稿费流向乌克兰”并在网上发布。随后俄罗斯的出版商宣布将不再支付乌利茨卡娅版税。3月1日,乌利茨卡娅被宣布为“外国代理人”。

湖南文艺出版社近期出版了一套五卷本乌利茨卡娅文集,包括此前出版过的三部长篇小说《美狄亚和她的孩子们》、《库科茨基医生的病案》与《雅科夫的梯子》再版,和新译的两本短篇小说集《女人们的谎言》和《次要人物》。虽然前面文中介绍的一些她的经典作品因题材原因无法被引进,但这套文集仍多少能让人一窥乌利茨卡娅创作的全貌。

6月21日晚7点,北京RDV书店将举办这套作品集四位译者的分享会,详情可点击这个链接。