作者:二当家

一、上海破防

三年了,我们少说也有近百个城市的封城经验,但进入2022年以来,很多城市依然出现了不少让人痛心的情形。有长春的四岁女童得了喉炎,因为等待核酸检测结果错过了急救的机会;有西安孕妇辗转多家医院不能收治最终流产;有晋江男子外出“恶意”谋生。最近的城市是上海,东方医院的周盛妮护士突发哮喘,打120叫不到救护车,本想到自家医院更为稳妥,结果没能跨进这家医院,后来辗转道理上海仁济医院,但为时已晚,因抢救无效去世。早上资讯群里还有个信息不知真假,浦东某小区一位女士,母亲胰腺癌晚期,却不能回家见母亲最后一面,于是从楼上撒下了大量百元现钞,也许是祭奠,也许是愤怒。虽然这个案例不一定为真,但是我们知道,这种情形一定为真,比起生命损失,这反而可能算是不那么残忍的情形。

每一次,人们总是责怪都封城这么多次了,怎么抄作业都不会。良善的心意可以理解,但我们可能还是要分析事情的本质。

实际上,当上海的精准防控还很成功的时候,我反而觉得上海是一个不那么好的示范。因为它不正常,它给了人们一个不切实际的幻想,以为疫情防控有那么一种不需要付出代价的舒爽模式。好比一个公司里,大多数人虽然都能够一些时候加加班,但也希望更多的时间照顾家庭、陪陪孩子,偶尔休个长假。但是,有一天突然来了这么个家伙,每天工作16小时,总是热情高涨、全年无休、任劳任怨。于是,我们便以这位优秀员工的标准来要求全部人员。

所以,当西安封城,人们将西安与上海比较的时候,我认为这是不可取的。我的意见是“局部的改善当然是可能的。但从哲学本质上讲,选择这一端,你就会失去那一端。即使第二三四个城市改善了,第五个还是可能出问题;即使这一次的问题都改善了,下一次还会遇到别的问题。”

最后一句就是说上海,即使这一次改善了,下一次还会遇到别的问题。一次又一次袭击,最终它会破防。当然,上海已经非常努力,在必须选择的轨道上,上海尽最大力量坚持到了现在,而且依然在努力探索。

那么我是指封城才是对的吗?当然不是。我是说,一种精准清零的舒爽模式是不存在的,不需要付出代价是不可能的。一定会有代价,不同的是代价的呈现方式。要么是不追求清零的情况下,更多的老弱个体感染疫情死亡;要么是追求清零的情况下,产生了让人痛心不已的次生灾害。

正是由于我们深知人是最大的不稳定因素,因此,为了抵消人对执行制度的折扣影响,又常常以加码、一刀切的方式来追求制度执行的效果。这样,就医、亲人离世、团聚等个性化需求不被照顾就是必然的了。

1975年,经济学家米尔顿·弗里德曼在自己的新闻周刊专栏中写了一篇文章,后来这个说法誉满天下,叫做《天下没有免费的午餐》。

“任何一个商品,如果它的定价低于市场价格的话,那意味着什么呢?意味着有人对它做了补贴。这个补贴的角色有时候是政府,有时候是企业”。

其实,把上面的道理扩展一下,在社会治理领域依然成立。疫情防控没有舒爽模式,如果你在封城中毫发无伤,并不是封城没有代价,而是那些因封城耽误救治失去生命的人、失去收入不能更好照顾家庭的人、生意倒闭关门解散的人、不能回家不能住店流落街头的人补贴了你。

很多人还是会认为,封城我们已经很有经验了,上门送饭菜、送医药、救助流浪人员、危重患者急诊通道,都是能照顾好的,照顾不到只是因为这个城市基层政府不作为,只要足够用心,就能百分百做到。

但其实,还是做不到。即使不论现实的医疗资源、治理水平、地域文化,也还有两个从逻辑和现实无法绕开的原因:

第一,之所以是人,就是因为人性。人性会麻木、会疲劳,不能长期、精确、百分之百执行。举个例子,两年来,在隔离酒店的管理中,只要有隔离酒店院内感染就是没有遵守防疫纪律,就可以追究管理责任。因为理论上,我们认为隔离酒店工作人员应当穿好防护服、严格培训、遵守防疫纪律,因此就不应该有感染。

既然我们相信以上规则,那为什么每次封城,却依然规定阳性案例到特定医院救治,或者无核酸检查报告就不能入院就诊?这就是因为,实际执行中我们知道,即使是最具防疫隔离经验的医护职业群体依然可能感染,而广大隔离酒店的一线员工实则就是日常保洁、保安等最基础工作人员就地转岗。特别是本土疫情爆发期间,大量隔离酒店匆忙启用,肯于穿戴二级防护进行一线工作的人员更是缺乏,所谓严格培训与基本医学知识其实难以讲究。事实上,据疫情初期美国统计,职业医护群体有高达20%感染。

所以,一个城市封城状态下,所有遗憾都可以照顾到,也许理论上可以成立。但事实上,只要是人去管理的城市,就是做不到,就一定会有痛心的案例。

第二,更本质的原因,从逻辑上讲,封城就是一次小型、短暂的计划经济实验。封城在发挥巨大的阻断疫情功效的同时,本质上是让人口密集的城市以计划模式运作,城市越大,虽然资源越多,但个性化需要越多,问题也越多。孕妇、透析者、复诊需求、抑郁症、团聚、老人离世、新生儿生产、流浪者。没有封城的时候,每个城市的医院都是如此的繁忙。一旦封城,那些门诊、急诊、手术室一下子如此安静,其中多少人可以等待,多少人又不能等待?计划模式本质上就决定了有大量分散的、个性化的需求得不到满足,这些无法满足的地方就是代价。实践也证明,一旦封城,连好好吃饭和就医都会出问题,即使是上海。

二、“总量最大“和”权责对等“

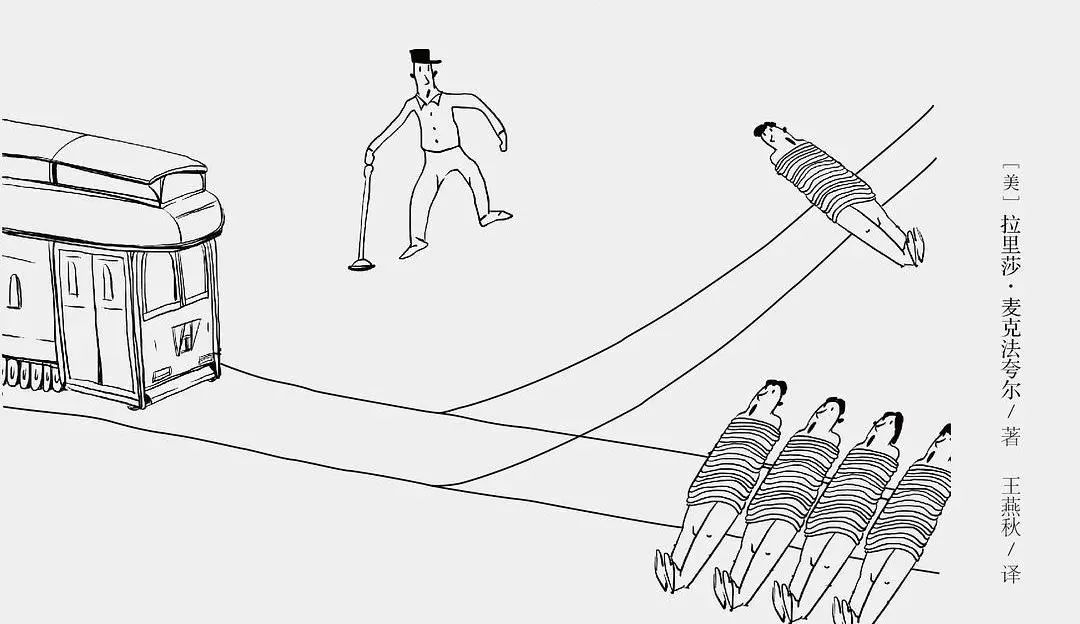

哲学上有一个很好的电车难题,就是本文最前面的图片所示意。

改动轨道,杀一个人,救四个人;

不改动,则死四个人,但旁边那个本来就不会死的人可以照常活下来。

有本书叫《陌生人溺水》,对到德与权利问题有很好的分析,我上面的图片用的就是本书的封面。

一般而言,这个问题有一个相对被认可的答案,罗翔也专门讲过。我以自己的理解讲述如下。对于生命,我们尊重两条原则:

第一,生命没有高低,生命不可以加总。并不是两条(或者更多条)生命大于一条生命。所以,我们不承认另外两个人的生命就可以交换我们孩子的生命;我们不承认五个杀人犯杀害一个人后,这五个人只需要选出一条抵命就是公平的。

第二,我们不能将无辜的人置于危险。救人是善良的愿望,但是为了救人将无辜的人置于危险,这是杀人。

所以,不应该改动轨道。

我不知道在我们这种社会教育之下,大多数人会怎么选。但一定会有一些人觉得应该选改动轨道,杀一个人,救四个人。因为,如此选择,总量最大。

那么,我们再问,如果这一个人,就是你自己呢?你是否依然如此选择?

当然,也许有人如此崇高,愿意牺牲?那么我们继续问:

如果这一个人,就是你父母呢?

如果这一个人,就是你的孩子呢?

我相信到这一步,还愿意改动轨道的人就不多了。

然而,封城的内在含义,就是改动轨道。我们牺牲了另外一些人。这些人的紧迫性可能处在不同的层面上。也许是封城后,变得如此安静的门诊、急诊、手术室里,我们不知道的其中多少是不能等待的人?也可能是那些抑郁烦躁的心理疾患者、那些要看望弥留之际的亲人的人、那些因为各种原因迫切要回到家人身边的人。还可能是被突然制动,无处可去、无家可回的流落街头的人。

我们改动轨道,伤害了一些人,因为我们能救更多人。这叫“总量最大”机制。这种机制下,如果你在封城中毫发无伤,那是因为另一些无辜的人承担了代价。

我们还没有那么愧疚,没有那么自责,只是因为不是我们,或者我们的父母孩子躺在轨道上。

但是,很多人还是不理解。不封城,伤亡更大啊,怎么办?

记得我们的宗旨:“把人民群众的生命安全放在第一位”。生命是不可以比较的,不能把无辜的人置于险境。

每个人都应该对自己的生命负责。那些原本可以看病的人应该可以继续看病,那些原本可以生产的妈妈应该可以继续生产,而那些原本疏于照料自己健康的人应当自主承担感染风险。你不能因为需要自己更加安全,从而剥夺他人获得救治的权利。

这叫“权责对等”机制。

我们选择的叫做“总量最大”机制,而有些国家选择的叫做“权责对等”机制。

对于“总量最大”机制,评价该机制的成功标准就是伤亡最少。对于“权责对等”机制,评价该机制的成功标准就是代价与收益不能错位。

三、“不减少选择“就是正当的

在逻辑上,评判一项管理规定,我们首先会看:“它是增加还是减少了人们的选择“。然后,我们再看,它是为被增加或者减少选择的人带来收益还是代价?

比如,最近读《朱镕基讲话实录》,讲到以前粮食只能国家收购,后来我们放开了,允许私商收购。那么,这是增加了选择。也许有些人有道德洁癖,非要卖给国家粮站,没关系,你可以坚持。但你不能剥夺别的农民买粮给私商这一选择。

又比如,以前我的文章里举过一个治疗“婴儿痉挛症”的特效药,叫作“促肾上腺皮质激素“的药,简称ACTH。2011年9月,国家发改委发布了《关于调整激素、调节内分泌类和神经系统类等药品价格及有关问题的通知》,ACTH被限价为“5.9元/瓶”。这是一个好心办坏事的例子。限价实际上减少了选择,由于正规渠道无法盈利导致了药品的消失。当然,这个限价目前已经取消了。

而对于封城也可以如此分析。我们简单的把人们分成两种人:支持封城的人,和不支持封城的人。

在封城状态下:

支持封城的人,因为他们原本就支持封城,他们并没有被减少选择;

不支持封城的人,因为原本可以就医、出行、看望弥留之际的父母、住店,但是现在被减少了选择。

在不封城的状态下呢,

支持封城的人,他们依然可以自行选择足不出户,将自己锁在屋内,或者一家人仅仅两周派出一名成员外出买菜,与封城状态下完全一致。他们完全可以自行实施与封城同等的自行封闭措施,他们并没有被减少选择。当然,由于没有封城,感染人数会更多,外出风险会更大。但是,你只要自己做好防护就好,更少的外出就好,甚至因为只有你自己封城,市场经济还在运行,外部快递可以获得的蔬菜、物资等资源更丰富、更快捷。也许你没有工资,但是封城状态下,本来你就会损失工资(体制内就业可能除外),你并没有增加损失。

事实上,很多老外的生存主义者就是这么干的,是否封城与自己无关,他们直接把自己封闭起来就好。

所以,在不封城的状态下,即使是支持封城的人,他们的选择也没有被减少。

同样,不支持封城的人,由于仍然可以继续就医、出行、看望弥留之际的父母、出行住店,他们也没有被减少选择。

但是,不封城的情况下,伤亡一定会加大。因为有些人原本就不在乎,会大胆的外出被感染,但是很遗憾,必须你自己负责,你要对自己的大胆和放纵负责。有些人会很谨慎的做好防护措施,但是依然被感染,因为你的措施还不够有力和科学,你依然要对自己负责。否则,你可以选择完全不外出,极限状况下,你有对自己采取“封城“措施的自由。但是,你没有因为自己要”封城“,胁迫他人和你一起自我禁闭的权利。

再重复一遍,权责对等机制下,评价该机制的成功标准是代价与收益不能错位。

大体上,在不封城状态下,可能产生的无辜情形是:有些无法自主管理的人,譬如老人、孩子,由于他们不具有对自我负责的能力,因他人的疏忽而被感染。这种情形是非常痛心的,但一般而言,这时的传染源是他们的监护人(有时也可能是工作人员),包括老人的子女,或孩子的父母,这是监护人的责任。对于公共政策而言,此时将幼儿园进行家庭教学(父母监护),老人院进行封闭管理是可行的,而且可以理解的措施。

以上,我们主要是从逻辑上就“封城模式”进行粗疏的探讨,但实际上社会治理是一个复杂的工程,疫情防控是精细的科学操作,绝非不是1就是0这么简单。虽然逻辑上我们说封城的本质可能等同于改动轨道,但绝非任何行政控制措施都不能有。是否对部分权利,如出行、探视、上学、聚会规模进行限制,限制到哪一步都需要随着疫情发展进行动态的实践探索。

四、结语

一个国家面对疫情采用什么防治模式,表面上是政府选择的,实际上是民众主流民意的共同选择。当我们选择“总量最大“的模式时,就必然承受某些局部作出牺牲的痛苦,就一定会有特定个体、特定情形为封城承担代价。相比全局的成功,这种代价也许看起来很小,但是他的本质是这部分被牺牲的人补贴了我们。

而对于在封城中享受了补贴的人而言,下一次你是否还支持封城,仅仅取决于是否轮到你付出代价。