不管是妇女运动,还是女权运动,运动的核心都是一群人,而一群人当中的个体,作为女性在不同年代会面对何种困境?香港从上世纪集中于推动妇女运动,到了今天走向更为多元的性别运动,两代有着性别、女权意识的女性个体,如何用不同方式去实践相信的价值?她们展现自己生命的方法又是什么?

上一代的金佩玮(甘甘)拥有多重身份:音乐人、社运人、酷儿、前区议员等等,她投身于八十年代、香港过渡期的社会运动与妇女运动,一度身心俱疲,却不足为外人道。香港回归至今,年青一代的性别平等观念有没有起了什么变化?走在性别平权的道路又有否不同?属于九十后的Emilia与Rachel同样对性别议题观察入微,在社会变化下,不再高举妇运旗帜,而是以自己的方法刺探父权体制的流弊,倡导女性身体与情欲自主。

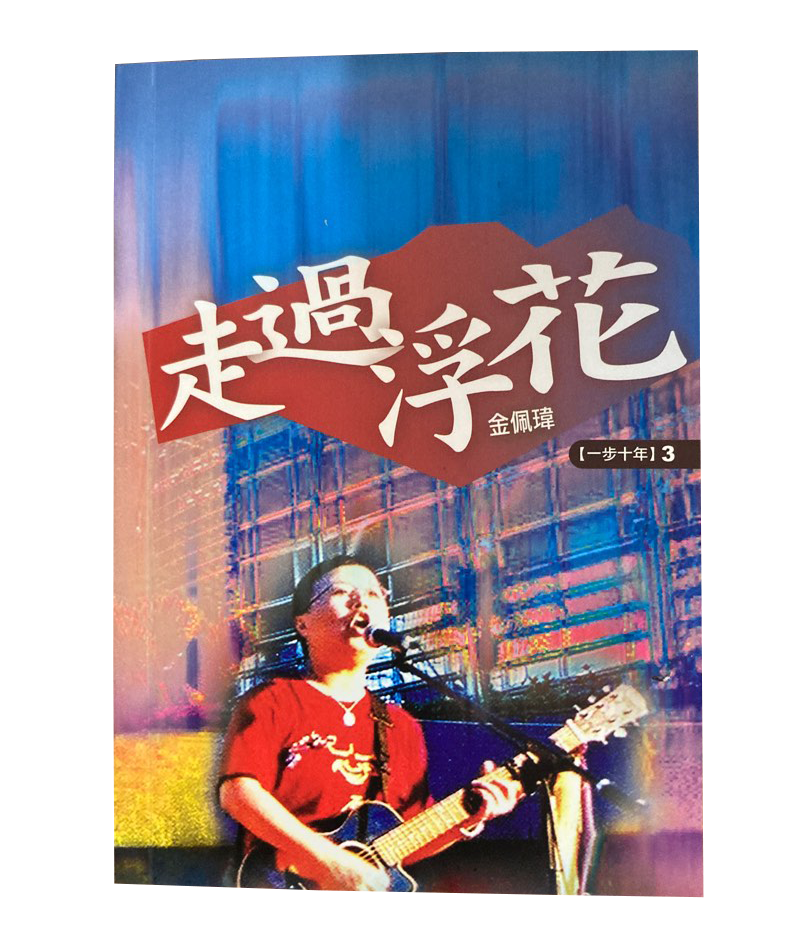

金佩玮:走过浮花似的八、九十年代

在以对性小众友善而闻名的逸东酒店访问甘甘,她递上一本小书《走过浮花》,那是2007年出版的一本自传。 “浮花”来自西班牙导演阿莫多瓦的同名电影,意指已发生的事不会就此消失,而是时时刻刻闪现、借尸还魂。她记得,1984年《中英联合声明》签订时,她人在纽约念大学,家人纷纷准备移民,她却决定逆风回到香港去,因为她觉得那里就是家。

《走过浮花》封面 ( 网络图片 )

“一开始出来混社运,都是当跟班多,跟着胡露茜与黄碧云创立的香港妇女基督徒协会,也因此受洗。然而,当年社运最大影响的事件,是争取八八直选。当时女性参政不多的。”

1984年,港英政府发表《代议政制绿皮书》,研究在香港发展代议政制的可能性,当中提到立法局最终会引入直接选举议席。 1987年,政府向市民咨询在来年引入直选到立法局的意见。虽然民意一度高企支持“八八直选”,但最后到1991年,政府才正式引入直选议席。

为了争取直选,她曾跟人抬住一只纸扎的“跛脚鸭”到中环遮打花园抗议,又曾在文明里摆街站,向途人解说直选的重要。她说,别人问什么是直选,她回答说你可以投票选出你喜欢的候选人,对方闻言后,似懂非懂地离开。

甘甘同时开始写歌,她有感自已回港后,在一群出身教会、同时捍卫社会公义、拥抱解放思想的姊妹中,找到自己的定位,于是开始为“女协”写歌。社运中人知道她会写歌,纷纷请她出手,用作游行示威时激励士气。 “坦白说,那些社运的歌不算我创作中最主要的部份,愈后来我愈不喜欢写很强目的性、社会性的歌。但是2007年保卫皇后码头时,朱凯廸等人把自己锁起来,然后一起高唱我写的《人民之歌》,我想那也是创造了一些意义。”

2007年保卫皇后码头 ( YouTube / v-artivist影行者 )

曾经开放求变的女权十年

九十年代的香港,在甘甘眼中并不是一个鸡飞狗走、纸醉金迷的世纪末十年,反而是开放求变的女权十年:由新界女性原居民继承权抗争,到时任立法局议员胡红玉提出《平等机会条例草案》、包括禁制性倾向的歧视,去到1995年世界妇女大会在北京召开,希拉蕊高呼“女权也是人权”。 1999年,甘甘与阿靓、马兰达组成乐队“女巫行动”,唱出女性性事,又与性别研究学者金晔路一起设计“Cunt Power”的T恤,女人谈性是权利,也可以是用来冲击掌握着话语权的父权体制。

“Cunt Power”的T恤 ( 歪脑 / 受访者提供 )

“然而,1997年真是一个很大的转折点,特区成立后,行动者都觉得空间收窄了。议题传不到出去给大众,以前社运有一千人参与已经大捷,那时一场行动不是几十人就是十几人,我在女协工作愈来愈提不起劲,感觉写了几本书,写了很多文宣,但一直像跟外界断了线似的,外面人的人压根不关心。”

1999年,时任特首董建华提请人大释法,推翻终审法院裁决,剥夺港人内地出生子女的居港权利。甘甘与社运人士来到立法会外抗议,反而见到有更多市民聚集,并高叫“支持政府!”此情景一时让她看傻了眼,不知如何是好。因为在社运中人的信念,支持政府的,不是没见识,便是盲目拥护共产党的老一辈,但是那刻她认知到,人的信念与立场非常复杂,黑白并不分明,中间还有那么多灰色地带。

“争取居港权一事闹得很大,社运圈的人大多都觉得要帮他们争取居港权利,但几乎整个社会都反对。有一次在立法会外,一个保守派朋友迎面走来质疑我:‘你们这样争取不了!在扎营死缠烂打,根本那些权利都不属于他们。’看他的神色语气,我很生气,同时也发现,原来在他身上,也有他自认为的公义,公义并不由我独享,但我一直认为我是公义的那方。就这样一直生闷气,大病一场,才意识到这段社运路上我burn out了。”

走进区议会:在男性主导的氛围中实验第三条路

辞去工作的甘甘身心俱疲,向同路人请教期间,意外接触到佛学。

她忆述,佛学专注引导世人如何面对苦难,在追求公义与女性独立的路上,主流大众的冷感经常带来挫败感,圈中人又不时有路线之争,如果对方不全盘接受自己的论述便是敌人。她当年读过Rita Gross研究佛学与女性主义的论文,知道社运如何令人沮丧疲惫,加上基督教文化背景,追求公义往往被视为“上帝旨意”,因此令人执念更深,忽视实相。佛学则关心现实里的情绪管理,破除妄执,离苦得乐。

金佩玮接触佛学 ( 歪脑 / 受访者提供 )

“在中大三年,我写了篇论文,题为〈女身成佛——探讨佛教女性的终极证悟与世间修行〉。刚好在2003年,有日何秀兰打电话来,问我想不想参加区议会选举,她说区议会没太大实权,但胜在有资源,可以做些有意义的事。很记得第一次到湾仔区,对街坊介绍自己,是完全在状况外。身旁的助理把政纲单张往我手里塞去,逼我起码要对人打招呼,那我就一直说早安和鞠躬。”

2003年,香港民间反对政府就《基本法》23条立法,50万人参加当年的“七一游行”,最后令政府撤回立法,负责推销23条的时任保安局局长叶刘淑仪下台。同年区议会选举,39岁的甘甘以911票成功当选湾仔区议员,她所在的选区呈南北狭长地势,往山上去的选民愈富贵,往海边去则是修顿球场周围的旧区唐楼,换言之,她的选民横跨不同阶级,她要一并兼顾不同的诉求。

“以前做倡议,想的是怎样让人听到你的话,当了区议员,要求的则是要聆听街坊的说话。我的选区什么阶层的人都有,也因此我发现以前学到那套左翼阶级思想,与现实是有些出入的,因为同住一区,即使阶级不同,但他们会有类似的诉求。换言之,他们不是单纯被定义成基层、中产、资本家,而是纯粹的一个人。我不会将阶级看得太重,甚至本应被视作需要教育、启蒙的基层,他们学习能力与灵活,比社运人更好。湾仔利东街(囍帖街)重建抗争中,街坊、社区改变了我很多。 ”

甘甘参与重建讨论 ( 歪脑 / 受访者提供 )

与此同时,甘甘也在男性主导的议会中实验她的第三条路。她知道议会的男性区议员有很强的兄弟情谊,当时她试着以协商、游说方式推选出另一名女性区议员黄英琦当湾仔区议会主席,又建议主席的称呼不再循“Chairman”、“Chairwoman”之分,而是改为“Chairperson”。

担任区议会辖下文化及康体事务委员会主席时,她把每年度100万预算中的六成,调拨到支持区内文化艺术、地区历史研究、 旧建筑保育的用途,建设人文化社区,改变过去区议会资源沦为政党与地区组织的政治酬庸格局。面对区内街坊打击“流莺”的诉求,她没有为选票盲从,反而积极联络居民、性工作者、执法当局,希望透过互相理解,协商出双赢的局面。

“我写过一首歌,其中一句歌词是:同途万千里独行,描写的场景是很多人走上街头,但人到最后都是一个人,总有只有自己才能面对的问题。现在我老了,确实也变得mellow,很多事情能力所及就去做,也不执着是否一定要成功。我离开了区议会后,一直在大学教书,希望可以成为改变到身边人的人。以前觉得改变到制度,就改变到人,然而人不改变,制度怎样改变,都会走回旧路。”

Rachel:把创伤述说出来,是让更多人明白女权的方法

“现在很多人听到女权呀,女性主义呀,就标签对方是‘女权撚’(女拳)。”

曾在传媒工作的Rachel,从小学到中学,整整念了十二年女校,大学修读比较文学系时,开始接触到女性主义的概念。毕业后,她却觉得,主流大众只要把提出女性身体、情欲自主的声音标签成蛮不讲理、逼害男人的‘女权撚’,就可以轻易取消了深度讨论的可能。

她举例说,很多男人会用“阿嫂”来形容朋友的女朋友,好像只因为她从属于一个男人,才有被认可的资格。她不会用理论驳回去,只会笑着反问对方:一起吃了那么多次饭,为什么你老是记不住她的名字呢?又为什么你只选择记住你朋友的名字呢?

不愿意听的人当中,有多少人曾经站在侵害女性的位置而不自知?而发声的人里,又有多少人经过懵懂不明的时刻? Rachel记得,小学时候,有一次班主任随意聊到大家要成为怎样的女性时,大部份同学举手说想成为独立一点的女性,她当时却举手说,想当个小女人。

Rachel ( 歪脑 / 陈子云 )

因为不熟悉男性,小时候对年长男性是带有一种不明所以的倾慕,加上电视剧呈现很多女性间的雌斗,充斥许多女性等同不讲理、歇斯底里的形像。直到高中参加联校活动,认识了男校的男生,同时见到女生在筹办一个活动中,也可以展现出领导力,不比男生逊色。去到大学,更加犹如来到女性主义的乌托邦,老师、同学大多都相当敏感性别权力关系,不会乱作直男父权式发言、贬低女性。而我也从中把所学的连结到过去的遭遇,渐渐整理出身为女性,一路成长以来的创伤,及不舒服的时刻。

Rachel坦白说,以前听到男性称赞她“与其他女生相比特别不同”会感到开心,但现在只觉得就算言者无心,那句话仍让她感受到自己被一个男性相中、然后认可,当中隐含男性可以随意判断女性的资格,犹如猎人与猎物般。

中学时候,她曾经历非礼、性侵等暴力,一次在地铁车厢,她被一个男子非礼,但不敢出声,事后他在她身后说了声“唔该晒”(谢谢)。这令她有段时间害怕任何年长男性投来的目光。毕业后投入职场,身边有不少男同事会随便在女生面前讲黄色笑话,还反问别人为何不笑;男上司有时突然关心起她当日衣着,问她下班后是不是跟人去约会,但同样问题,却不会出现在男同事身上。

一次次的创伤,并没有随时间过去而淡忘,Rachel选择述说那些故事,那是她认为可以让更多男性与女性明白女权的方法。 2019年反送中运动期间,因为出现种种女性抗争者遭到警暴,有近三万人出席“反送中#metoo集会”,追究警察性暴力对待抗争者。由那刻起,她开始意识到要把自己的经历说出来。她觉得2019年后,香港社会可能出于抗争所建立的同袍情感,而连带关注平日忽视的性别议题,那场metoo集会也是出于要声讨警暴而带出警暴里的性暴力。

发展到现在局面,可能很多人不是不关心女权,但更多出于对女权是一种工具的想法。 “蓝丝”会攻击Viutv旗下女团外貌,因为他们认定Viutv是“黄”;“黄丝”又会嘲笑建制派女政客外表,同时却称“黄圈”的女性为“社运女神”,言必称人美心善。

“说出我的真实经历,就是不想他人觉得女性主义者就是说教,而且如果对一个门外汉说Judith Butler的理论,他们一定不明白。所以选择分享故事,让他们听到一种叙述,就像要他们放弃第三身听故事的角度,以第一身代入我的处境。我不加盐加醋,平静地说出那些遭遇,你可以问问题,我会回答,不必辩论,也不必判断,先去感受。因为有很多女生也曾有类似遭遇,她们可能有反应的,但经常陷入自我质疑,或不懂得怎样说出来。我想她们知道,身为一个女性,我也曾这样,但种种被差别对待、幽微得说不出个所以然来的事,只要你感到不舒服,就要说出来。”

Emilia:我发性感照,也写文章讲女性主义

今年28岁的Emilia,出身名校,入读香港中文大学的法律学院。线下的她经营补习社生意,并且成功置业、事业有成,线上的她却是不少香港网民的“眼中钉”(看不顺眼的对象)——因为她拍摄性感照片之余,亦以图文分享女性身体与情欲自主的主张—— 被指打着身体自主的旗号吃女权自助餐,又因为在平台Patreon上贩卖照片而被骂“做妓女又拿贞节牌坊”。

“每个人的生活都不同,我不像一般人朝九晚五上班,要是说生活体验中遇到令人气结的处境,是较少的。但是在社交媒体上,其实有很多年纪比我小的女生,私讯分享自己面对的感情问题、性别差别对待、自我形像低下等问题。我觉得一个女生的经济能力是很重要的,因为可能我回到她们的年纪,都会很困扰。”

Emilia ( 歪脑 / 陈子云 )

因为没有经济能力去处理的话,我们就会像开了眼,看透了性别权力关系,却又同时发现自己没有能力摆脱那个处境。除了经济能力,我也一直写文章,强调女生要重视自己的价值,如果没能意识到,很容易会掉进一段toxic的关系里去。像男生会精神上贬低女生呀,说什么只有我才会喜欢你呀,很多女生真的会相信那些gaslighting的话术。其实哪会没人要,坐牢的人个个都有伴侣啦,只不过当整个社会日常都在贬低女性的价值时,那她们也不想。

经营社交平台,每次发布新相片后,必然有人留言评头品足。令Emilia印象深刻的,是有个女网民留言笑她胖,她好奇点进对方帐号,发现是个比她更胖的中年女人。她形容在男性凝视中,常常出现一种针对女性外表的“扣分制”:胸小扣分、腿短扣分、皮肤差扣分;但是当一个负分的女人去批评一个她认为只值一分的女人,那意味着她被男性主导的文化所影响,而且她自己内心也必然很焦虑,很辛苦地要和议男性的标准。

很多女生在留言或私讯中,都不若而同向Emilia提到一件事:如果可以像你一样那么美丽就好。不是外表的美,而是像她拥有一种自信的美丽,可以24小时全天候坚定自己价值的美。然而,对于男性来说,现在社交平台发达,发性感照的女生那么多,便有了一套凝视的法则。

“他们总觉得女生不可能出于为自己开心而发性感照,要求那些女生很性感、不可能表达自己的思想,要全无底线。最近日本出道的香港AV女优绘丽奈,以前也在Partreon收费发相,一样被人骂‘电子鸡’(电子妓女)。现在什么都做了,有人留言骂她‘含撚啦’,她可以照直回应‘有含,谢谢’。像我那些不露点的,就会被骂付出不够多,是欺诈。绘丽奈在访问提过她不敢面对父母,这叙事就符合男人的标准。相反,我发性感照,又写文章讲女性主义,我妈妈很支持我,于是男人面对我便‘Hang机’(当机)了。”

以“高登讨论区”及“连登讨论区”为首,凝聚以男性为主导的网络文化,经常有人声称要“打击电子鸡”,方法是到Patreon订阅最贵的相片,然后一次过流出相片,以此打击对方的收入。 Emilia解释,她本来就不靠Patreon订阅收入维生,甚至一开始纯粹在社交平台发相,都会有人留言批评。她觉得,那些人不过是想透过批评,来回避性别权力关系与凝视的讨论,无论付费与否,一样会有男人会看不过眼。

“移风易俗一向是件要花上多年时间的事情。我在Instagram玩了八年,八年前在中大的健身室穿一件Sport Bra自拍,已经被人放上高登讨论,大惊小怪似的。现在很多女生都敢于发性感照,她们可以摆脱男人的看法纪录自己。如果八年前网络风气已经如此,我大概不会写那些女性主义的文章。再说我提到的那些理论,在外国根本是相当平常,甚至是常识。”