综合来看,吉林“私搭浮桥获罪”风波在舆论倾向上,有了很大的变化。10号之前,舆论形象上他是一个彻底的受害者,一个因行政争议被推向刑事处罚的好人,一个坚定且善于向司法讨要公道的农民。但10号之后,黄德义的线上形象遇到逆风冲击。

这一天,与黄德义有土地纠纷、存在利益冲突的安全村村支书谷天福告诉大河报记者,黄德义曾经打伤过他,导致他耳朵缝针住院治疗。11日,洮南市匿名举报者向广西都市频道提供视频,暗示黄德义参与了瓦房镇疑似非法采砂场经营。

大河报与广西都市频道都没有向黄德义求证,对于单方面的指证信息缺乏交叉核实。考虑到大河报记者就在洮南,黄德义想必乐于反驳不利言论,两家媒体对报料新闻的处理手法显然不够专业,单次报道未能尽到基本的平衡,这是不能拿“连续报道”做挡箭牌的。

就舆论场中议程设置与认知竞争而言,这两个报料受到“反转党”的强烈欢迎。因为这些针对黄德义的负面材料,扩大了风波中的信息类型,通过形成对黄德义的道德劣评,试图用“恶霸”叙事来改写舆论中既有的“善人”叙事,将黄德义拉下马。

在这种“恶霸”叙事下,评论区图穷匕见,拥戴这一叙事的人则将矛头对准罗翔,欢呼着黄德义道德形象的“倒掉”,引申为罗翔道德形象的垮台。所谓隔山打牛,这一波对黄德义的网络揭发,再次成为攻击罗翔“误导舆论”的材料。

罗翔以“私搭浮桥18人获罪”为例,在法理上分析过寻衅滋事罪不适用黄德义等人,也借此重申了他对这一罪名经常被扩大使用的担忧。罗翔凭借其超高人气,直接对黄德义案子的发言推动了舆论声势,黄德义的“受害者”形象在全网脱颖而出。

就像黄德义没有义务自证清白那样,过度揣测谷天福、匿名报料者的动机也没多大意思。问题的关键是,报料者对黄德义形象的扭曲,也就是“恶霸”叙事能不能立得住,这已经超出了黄德义自辩的效果,而成为洮南乃至白城市的调查责任。

此前,说黄德义挖断道路、逼人走他浮桥的传闻,说他强拿硬要的传闻,都已经被瓦房镇镇政府否认。当然,黄德义说浮桥拆除前后多少人溺水的说法,也已经被当地警方证伪。现在又出现更严重的传闻,其实等于把澄清之责再次推给了政府。

仔细辨析起来,两个爆料中,黄德义与谷天福的治安纠纷,从一审判决书的某些表述看,恐怕已经解决了。如果是这样,那谷天福对黄德义的贬低,仅具有道德评判作用。而试图将黄德义与疑似非法采砂联系起来,这个材料的杀伤力恐怕也有限。

黄德义18人私搭浮桥是被当作打黑线索移交的,一审判决书中并未见到黄德义除私搭浮桥以外的其他涉罪证据。这可以理解为公安在侦办中已经排除了他与采砂场的关联。但匿名举报已经产生影响,举报材料也涉及对警方的质疑,后者恐怕无法做壁上观。

相较于黄德义的自辩,当地政府主动调查、积极澄清的义务反而更加迫切。如果报料不实,黄德义有权采取法律行动追究诬告。因此,采沙场的报料内容究竟是让黄德义被动,还是让报料者自己被动,全在于政府调查的步骤与结论。

这是线下的部分,它所映射的是洮儿河两岸、乡村能人之间的利益斗争。而旨在粉碎黄德义“好人”形象的公开或匿名报料人,他们对黄的狙击,显示出这个斗争公开化、白热化。显而易见的是,这些负面报料或将黄德义推到复杂多变的司法处境。

黄德义的申诉请求已经在白城市中院立案,从时间点合理推测,中院应允立案和汹涌的舆论声势有关。这不是舆论审判,而是舆论让黄德义的申诉请求获得了优先处理。但立案也不代表中院会支持他的诉求,中院的最终结论其实也与黄德义的舆论形象有关。

可以料想,揭批黄德义疑似“村霸”行为,与可疑的采沙场有疑似关联,会侵蚀他作为“冤案当事人”的舆论定位,也会抵消“善举定罪”的舆论叙事。中院法官势必要心证:到底是追求一个“完美受害人”呢?还是要纠正一个可能不是“好人”的人所受到的不公?

舆论纠结的是“好人”还是“坏人”,而法官论断是“罪”与“非罪”。舆论因为信息的多样、甚至是信息的污染呈现出动荡状态,这是舆论的常态。而人们也有理由相信,无论信息-舆论如何动荡,事实-法律应该是稳定的,有必要排除罪与非罪的可疑地带。

当然,罗翔作为舆论中推倒黄德义道德形象的真正标靶,又一次发挥了他意见领袖的作用。前一次的正面论述,帮助黄德义案受到舆论瞩目;这一次,在看似不名誉的材料攻击下,罗翔之名堪比草船借箭,再次将舆论影响置于司法平衡的考量中。

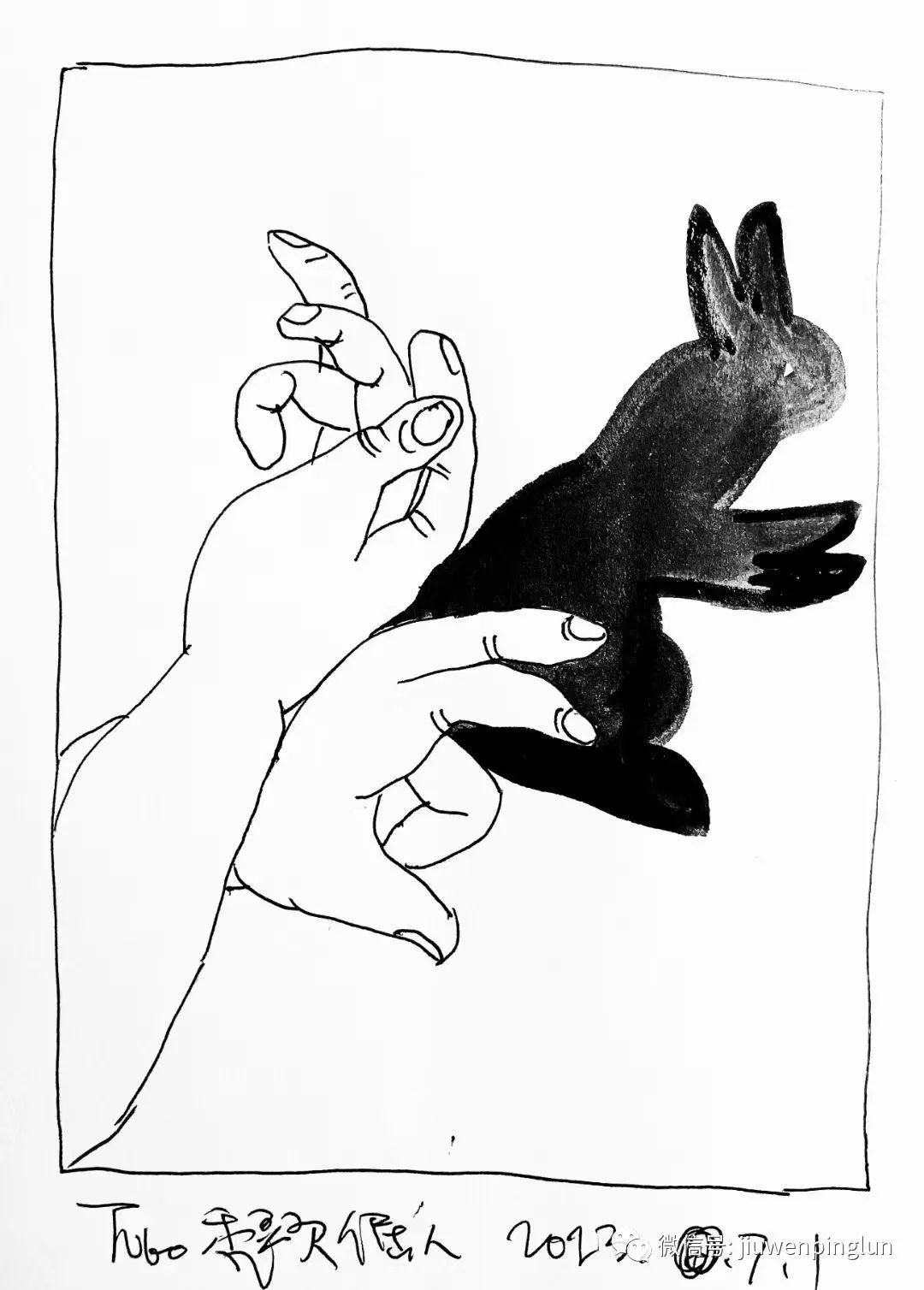

【引用图已经艺术家秃头倔人授权】