前言:与关注孕期的产假保证、生育津贴、辞退风险等权益保障的白领女员工有所差异的是,蓝领女工们不但难以享受到应有的合法孕期权益,甚至往往被迫走向了这些应被保护的现实的另一面:女工们为了维持生活开销,用工厂的班次和繁忙的家务将自己孕前、孕后的产假替换;当面对着有毒的污染的工作环境,以及不能再咬牙胜任的工序时,她们又不得不主动申请离开岗位;被忽略的社保和被克扣的津贴,使她们失去了工厂里为数不多的福利;而走出工厂之外,女工仍需要面对家务的负担和整个社会对于妇女压力、歧视和索求。

如果说女性白领们已经因为自己的经济收入地位和现有的抗争,开始直面怀孕待遇的议题了;那么蓝领女工还被束缚在整个恶劣的生育条件中,只因当前国内各类工厂车间内的劳动过程和工作环境本身就与女工的生育矛盾。于是我们或许可以说,这不仅仅是生育条件的恶劣,也更是女工们整个生活条件的恶劣。

本文作者:泡芙

一、并不相同的处境

女性劳动者们在劳动场域与资方的抗争,在劳资冲突紧张和性别议题重提的今天,是一个逐渐在走进公众视野的矛盾。其中的一个主要聚焦点便是女性劳动者对于孕期权益的争取,以及资方所相应给出的答复:

2024年2月份,休完158天产假的一名女性员工在返岗后发现自己的岗位被调整,底薪从每月7300元降为每月4300元;3月22 日,当地人力资源和社会保障局回复表示,依据《劳动争议调解仲裁法》第二条规定,这名职工的诉求,应当通过仲裁途径解决(来源)。

同样是在2024年3月22日,一位酒店的财务员工因胎儿状况不稳定向人力申请休假未果后,酒店以“违反公司管理制度”为由辞退了该名女员工,劳动监察大队介入了调查(来源)。

在现实的抗争里,白领女员工越来越自觉或者非自觉强调自我的性别身份,即不但作为劳动者的阶级存在反抗经济剥削,而且还以女性的性别存在而呼唤自己独特诉求。然而对于同样面临着性别劳动问题、孕期问题,被边缘化的蓝领女工们在自己的劳动场所和现实生活中的处境却是那么地截然不同和令人惊讶。

电子组装类工厂,女性工人往往占比较高

二、触碰不到的孕期权益

就法律的现实而言,女性劳动者的孕期权益主要从四个方面被保障,即产假、劳动保护、生育津贴、辞退保护;但就女工们的现实而言,她们不仅极难得到这些法律保障,而是似乎所有的保障都与大工业的残酷工厂有着根本隔阂。两个现实就这样逐渐背离。

1.休不到的产假

基础的产假是由《女职工劳动特别保护规定》第七条规定的:女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天;难产的,应增加产假15天;生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,可增加产假15天。

但对于大多数孕期的女工而言,无论工厂是否提供法律所保证的产假天数,她们往往都会选择尽可能延长自己在孕期的劳动天数。有怀孕八个月的女工仍然在坚持上班或者主动寻找工作上班;甚至有怀孕三十七周足月和临产前一两天的女工仍没有选择申请休产假。

工厂中长期的流程驯化和对离开劳动所感到的不安是原因的一方面,女工常常认为在家待工待产而不在岗位上工作是难以忍受的。但最直接最切身的现实缘由却是她们面对生活经济压力的别无选择。

“怀孕在这厂里上班,不好就是吃得不好,下雨不好打车,好处就是可以挣钱,作息规律。哎!难噢!我们这不是大厂,小厂是没有这些的(指孕假)。”

一位孕中期在服装厂上班的女工认为尽管厂里条件不好,但只要能赚钱总归还是有好处的(来源)。

“其实能上班的话不管怎么样自己赚钱比较好一点,而且两个人(指夫妻)一起努力也是为了让以后的生活更好一点。虽然努力地奋斗也只够活着。”

一位餐具厂的女工讲述自己孕期还在工厂工作的原因。当有姐妹劝她怀孕了应当好好休息养胎时,她说:

“说实话我也休息啊,但是看着我家男人那么辛苦,我就不忍心,想跟他一起吃苦。看着每天要照顾孩子还要照顾我,洗衣做饭还要上班。每天他做饭,我问他有没有要帮忙的,他都说让我多睡一会儿,就算我起来要帮他做,他都要把我拉到床上去让我多休息一会。所以看着他一天天的辛苦付出,还是跟他一起上班吧(来源)!”

餐具厂的工作环境,发布视频的女工表示厂里很脏,而且为餐具添加光泽的光粉可能有毒

女工和其他工人一样,所得到的工资不过是仅限于维持基本生活和延续子女后代所必需的费用内。当她怀孕后考虑到孕期胎儿的健康和发育维护、自己的身体状况、定期的医疗检查等,以及其后马上随孩子出生而来的必需的养育费用;当她看到家庭支出上升而如今所有的经济压力转移到自己的伴侣上时;当她明白那些被承诺的优待(带薪休假、生育补贴等)都难以实现时,她除了使自己重返工作岗位以外没有其他可能的选择。就像基本上所有工人都会主动选择加班来得到更多的工资以补贴微薄的底薪一样,女工也不得不选择放弃自己的产假(无论它是否存在)来支撑自己的家庭。

于是更不用提到《女职工劳动特别保护规定》所规定的“流产假”、“产前检查假”、“产后哺乳假”、“丈夫护理假”,它们就像《劳动法》的八小时工作制,不但在现实中没有如想望的那样保障劳动者的权益,反而成了他们维持基本生活的阻拦。这只因为他们所面临的现实如此不堪而艰难。

“九个月零四天”、“三十九周”、“早上六点半下班,同日十点四十生孩子”、“上着班就生了”……怀孕女工们在工厂待的时间愈来愈长直到临产。她们必然渴望也需要休息,但女工们对于产假的需求似乎不得已地被劳动和维持生计的必需盖过了。

2.形同虚设的劳动保护

《劳动法》第六十一条规定:不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕七个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

而《女职工劳动特别保护规定》也对女职工禁忌从事的劳动范围(其中孕期、哺乳期的禁忌范围单独划分)做出了规定。但对岗位的依附和相关知识的欠缺使得一些女工在孕期不免受到了来自工作环境的额外伤害。

一位玩具厂的女工表示,自己是二胎已经28周仍在上班。厂里有八个人上班,有三个孕妇,而且都是二胎。最近厂里忙,所以晚上要加班。在晚上,工人们都把孩子接到工厂里来照看(来源)。

女工带孩子在玩具厂内劳作

在化工厂的另一位女工发布的视频中提到,由于孕期在化工厂上班导致铅超标,她决定不要这个孩子了(来源)。

她们或许迫于自身经济和厂里的订单要求而在晚上加班或许因为本身对原有岗位的依附性,担心离职(或因休假而被辞退)后无法找到更好的工厂,就选择继续在原厂做工。而当这种现实的毒害累积到一定程度,就不可避免地会导致流产或者被迫引产的悲剧。

《女职工劳动特别保护规定》第六条规定:女职工在孕期不能适应原劳动的,用人单位应当根据医疗机构的证明,予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动……怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,所需时间计入劳动时间。

“你自己都做不了还叫人家去做……怎么这么矫情,这也做不了,那也做不了?”

面对怀孕女工因为自己工序有毒害而申请调岗,工厂的男性管理者对她进行了训斥(来源)。

女工们在日常非孕期的劳动中,就受到严格的作息管理和行为规训;而怀孕并不会使得自己成为整个固化流程的特殊例外,反而还会被父权姿态的管理者训斥为“怀孕女人的矫情”。

一位工厂女工和其他白领女工讨论各自孕期工作的不易时讲述,厂里的孕妇一天工作十一、十二小时,上厕所还得看时间。自己快生了也还在工厂上班(来源)。”

连用厕时间都被严格限定的场所,却要求它们做出额外计算孕期的检查时间为劳动时间的承诺,这多少在现实中是一种奢求。而岗位的调整,整体劳动量或难度的降低,并不会改变女工受控制的现实。过去由工厂劳动所占据的时间和劳动,现在被女工自己的身体的必需替代了,这中间并无什么空隙。而从工厂下班回到家中,女性工人又继续被家务劳动所绑住,即使提早下班回家也无法获得休息:

一位37周孕晚期的女工提到,自己在工厂最后工作两天后就可以休假了。但因为老公在厂里加班,每天晚上八点才能下班,所以当她在下午四点钟从厂里下班回到出租屋后,就只能自己一个人负责做饭和家务(来源)。

女工下班后在出租屋做饭和家务

3.被隐藏、克扣的生育津贴

《女职工劳动特别保护规定》第八条规定:女职工产假期间的生育津贴,对已经参加生育保险的,按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付;对未参加生育保险的,按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。

由于生育津贴=上一年企业人均缴费基数÷30×产假天数,当生育津贴(社保机构发放)高于产假工资(用人单位发放)时,应按生育津贴发放给员工,当低于产假工资时,则应按产假工资发放;即采取多退少补原则。

但现实中,首先工厂是否为女工按时缴纳社保就是一大疑问。无论是一些正式工,还是不少怀孕女工,都是在怀孕后为了维持生活才临时在外找寻工作,并在临产时又辞掉岗位;如果没有单位在她们工作期间为其缴纳社保,她们就无法申请领取生育津贴。

一位女工在网上就生育津贴问题求助,她说:

“生育津贴2万多,厂里给的说法是请产假期间发工资了,这个生育津贴就是厂里的了,可是我产假期间领到的工资才1万5千多,那剩余的的七八千就不给我了,这个合理吗?我真的搞不懂。你们的生育津贴是这么发的?也是这样吗?”

最后她经过一番询问和努力后,也没有追回被厂里克扣的津贴(来源)。

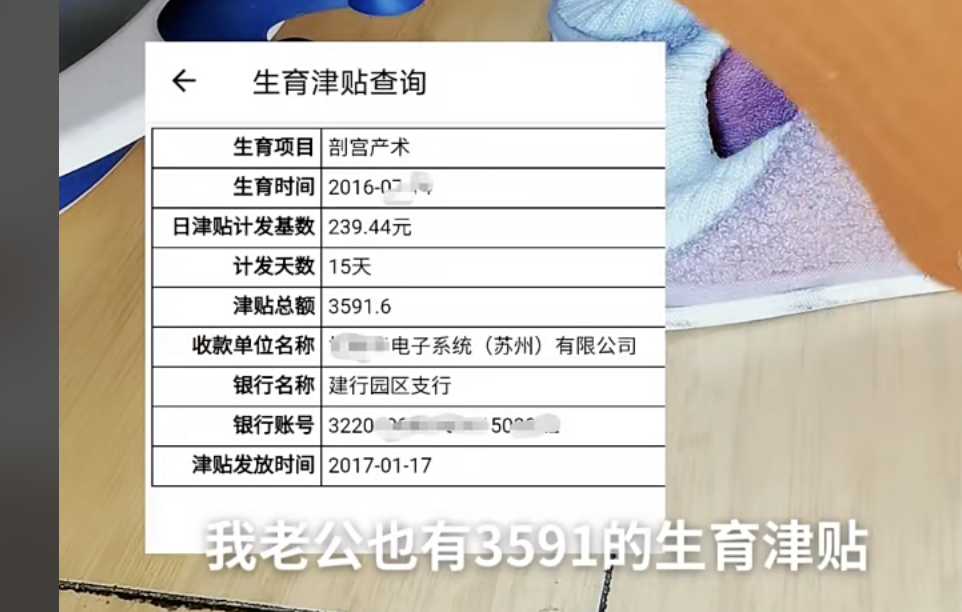

“老婆生孩子,老公也可以领生育津贴,我也是今年怀老二才知道的。这不查不知道,一查才发现五年前生大宝,我老公也有3591的生育津贴,国家发给了工厂,工厂竟然没有发给我老公。真的是太坏了,员工就这么点福利还被克扣了。知道后气得我都想给劳动局打电话了,厂里太坏了。”

一位生完二胎的女工在自己的视频号里有些愤怒地说道(来源)。

当社保机构把生育津贴汇给用人单位的账户上,厂里就有足够的机会对这笔款子进行克扣:把缴纳五险一金的费用扣除、或者非法占有生育津贴超出产假工资的部分、甚至直接克扣丈夫全部的生育津贴。女工在福利补助方面的知识被资方垄断,她们不知道自己应该能领到津贴;又在不对等的权力上被压迫,不知道自己应该领到多少津贴,面对克扣手足无措。

- 主动退出的无奈

关于辞工,《女职工劳动特别保护规定》第五条规定:用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同。

前文那位在餐具厂上班的女工,在知道厂里的光粉有毒后最后选择主动离职;她直到怀孕34周离开时一直在那里工作。

一位在富士康电子厂待了十一年的女工现在怀孕八个月还在坚持上班,尽管有人称电子厂的辐射等对胎儿不好。她表示:

“因为这里工资高,待遇好,加班多,美女多(来源)。”

深圳富士康的厂房,劳务中介常宣传富士康是少数给怀孕女工休产假的电子厂,但有女工留言表示,虽然有产假,但富士康并未在怀孕期间为自己调岗,仍然必须流水线工作。

本身就极强的工人劳动力的流动性在孕期女工身上被更加放大;她们要面对环境恶劣的工厂考量其对自己和胎儿的伤害,又要时时观察自己孕期的身体是否能坚持劳动,所以她们往往会主动退出一家工厂,又在自己认为合适的时候投向下一家。而拥有良好的正式岗位的女工,则会为了保留住自己的岗位和相应福利以免被他人代替,而尽可能进一步缩减休假。女工们于是似乎从来没有被辞退,却又无时无刻不在经历着辞退。

在自己身处的残酷现实里,女工们被迫从假期走向了工作、从被保护走向了被伤害、从享受福利走向了遭受欺骗、最后从一个工厂走向另一个工厂。而法律上关于孕妇的合法权利和优待的条文被隐形、被抹去了,并终于以一种讽刺的荒诞剧的形式又重新形成了这种残酷的一环。

三、在畸形的风险中孕育胎儿,也养活自己

女工在自己胎儿生产过程中遭遇的全部困境,也就是她在自己劳动力再生产过程中不可避免的困境的缩影。微薄的工资收入是所有问题的直接原因,在这之下埋藏着资本的残酷剥削,而在这之上又生长出父权制(无论是家庭的还是社会的)和性化的身体、政治等等。

血汗工厂榨取走了女工的剩余价值,又用有毒的药剂和气体将她们和她们的子女浸泡在病痛中。电子厂的清洗液、化学厂的重金属、制作厂的胶水在工厂长年累月的机器的轰鸣声中把各种疾病甚至癌症的风险带给她们。这是一种在劳动和身体双重意义上的慢性病。面对周围人的提醒和自己身体发出的警告,她们就是像忍耐慢性病一般接受下来,直到最后恶化爆发。

怀孕女工被要求继续从事可能对胎儿有影响的涂胶水制程

“不知道是因为怀孕的原因涂这么多胶水觉得好臭,那种熏味熏得头都痛了,就像吃了芥末一样上头,而且还会觉得恶心想吐。贴了几张实在受不了了,叫老大给我换了工位。他说,别人能做的你为什么不能做,再坚持一下,下午再给你安排。后来我就强行坚持到了下午……后来下午看到老大在给一个男孩子安排工位,我就想坚毅叫他去做我上午刷胶的位置,结果他说,你自己都做不了还叫人家去做。我听到这句话真觉得这能比的吗?一个大男人和孕妇比。后面他还说我这么矫情,这也做不了,那也做不了。气得后面我直接回他了,你要是觉得我矫情你就让我走啊,又不是我自己赖在这里不想走。难道在外面打工就是这么受气吗?”

一位在厂里制作手袋的女工讲述了自己孕期的遭遇,觉得十分无奈和生气(来源)。

而作为女性的怀孕的身体,女工在工厂劳作时不得不将它异化为自我的敌人同它抗争,并为试图支配它付出巨大努力。工厂内对女工的身体要求是守时的、可以轮班的、机械化的、可以嵌入流水线的。而怀孕时女工面临着身体的不稳定,孕吐、痛苦、疲累让她们不再可以像以往那样稳定地扮演流水线上的螺丝钉。于是她们要么选择离开职位,失去经济来源,要么被迫与自己的身体相斗争,强迫自己忍耐所有怀孕时的身体的多样的变化,尽量维持一个稳定的劳动力,直到怀孕时间增长,胎儿长大,她的身体再也无法与工厂的生产相匹配。最后只剩同一副身体,最佳的适合生产的身体。生产与生育的矛盾深刻地呈现在女工们的肉身上。

一位在工地上班的女工诉苦:

“命苦啊……我现在四个多月了,天天被男人怕。逼着去工地上班,一天爬梯子上上下下的。刚开始孕反应厉害吃不下饭,吃吐完天天饿着肚子上班。他说,就怀孕嘛,好像全世界就你一个会怀孕的,那么矫情。现在天天上班下班还煮饭给他吃。煮饭好了要叫他,要叫好点,你大声点还被骂。”

有人在引产完的女工个人短视频账号评论区里刷屏:

“流产的宝宝要超度的,我就是自己超的,把宝宝超度走后,我的身体、工作、运气、夫妻感情也慢慢地好了,生活中各种事情都顺利多了,如果您愿意为孩子念经超度,可以免费教念(来源)。”

当她们带着穷苦、伤病、分裂回到日常生活时,社会和家庭的其他反动势力:封建婆婆的针对,父权制丈夫的命令,以及房东、电商平台、甚至庸俗的宗教说辞,又纷涌而至朝她们扑过来,向她们无耻索取,又对她们不屑一顾。家庭的劳动,丈夫劳动力再生产的劳动,在她们从工厂的车间走出后又找到她们;房东在她们流产或者坐月子的时候嫌弃、驱赶她们;某些传教士则告诫流产虚弱而且悲伤的她们,应当尽快为胎儿诵经超度;装扮得花枝招展的消费主义和眼花缭乱的短视频,则试图占据女工们最后空闲的精力。

一位女工在怀孕3个多月后引产的第十一天就被生活所迫来上班了。她当天抱怨道:

“自己上了一上午,腰都快断了,担心我老了以后会有月子病(来源)。”

也有类似经验的女工说:

“流产完一个星期就接送孩子洗衣房刷碗做饭,雨都淋了,现在半个多月肚子有时还痛,宫腔还有积液(来源)。”

“我流产第二天就煮饭洗衣做家务干活了,嘴上是说好好休息,可是我不做没人做。”

“旁边有个小姐姐怀了三个月还在上班,所以说女人靠谁都靠不住,还不如靠自己。自己挣的钱自己花多好。”(来源)。

女工就这样面对着自己的胎儿畸形甚至流产的风险,同时也隐忍地直面自己在这个再生产过程中的“畸形化”。休假、调岗这些白领女工可能看重的法律保障固然重要,但蓝领女工面对的另一个问题是危险的、有毒的劳动环境,是纪律严格的工厂流程和超长的工时,是在离开工厂后又投入畸形的再生产中的无奈,是身在底层的底层所面临的社会与家庭歧视。

总之,怀孕的女工的困境不单单是生育的困境;也许女工们清楚的是,这样的现实、生活根本就不是适合她们养育后代的环境。社会不但没有给予她们孕期的特别权益,而是某种意义上剥夺了她们理想的生育权。然而谁又能说女工们不应该拥有自己的挚爱骨肉呢?谁又能说这群坚毅的女人不能养育自己生活的希望呢?

最根本的问题是女工们以及以她们为代表的整个蓝领工人阶级的基础生活条件的恶劣。工厂的女工们当然也会像白领女工一样在怀孕时呼吁得到重视和优待,但在这之前不能忽略的是,她们的呼声是从常人没有经历过的生活深渊里发出的。因此,女工们呼吁孕期的权利,首先应当是对整个做(女)人的权利呼吁的完成。