2023年的倒数第二天,陆婧在北京东城区遭遇了性骚扰。男外卖员突然靠近她,伸手触摸了她的臀部。陆婧试图抓住外卖员,两人在路上追逐了约一公里后,外卖员混入人群。

幸运的是,道路的监控记录下这一切,派出所当天受案,开始追查。但案件并没有按照预期推进,陆婧又通过热线和微博等渠道发声,直到警察做出处罚,外卖员被行政拘留5天。

这不是陆婧第一次遇到性骚扰。叔叔、同事、约会对象、陌生男人……都曾让她置身于性骚扰、性暴力的恐惧中。但当她表达出不适时,反而变成集体中不合时宜的人。

不论在公共场合还是私人领域,甚至在虚拟的空间,女性的身体总是不可避免地成为男性凝视下的猎物。在2017年发布的《中国大学在校和毕业生遭遇性骚扰情况调查》中,结果显示有将近7成的人经历过性骚扰,其中46.6%的人选择了“沉默、忍耐”,报案率不到4%。在这个沉默的群体中,55.4%的人认为“报告了也没用”。

在决定反击之前,陆婧经历了漫长的自我斗争。陆婧的故事,也是所有女性共同的故事。当一位女性决定反击性侵害,她需要面对取证难,面对文化中经年累月的性羞耻,面对反复询问,却不一定能得到理想的结果。这解释了为什么相比高发的性骚扰事件,性骚扰的报案寥寥无几。

最终,她们中的少数人选择站出来,也仅仅是为了保卫生活的秩序。“不会有比受到性侵害后忍气吞声,更糟糕的事情了。当我们放弃了自己最基本的人权,生活就不会再好了。”对陆婧而言,只有争取到应有的正义,才能获得继续生活的勇气。

*注:本文可能引起创伤应激反应,若感不适,请及时退出阅读

作者 | 卢龙恩

编辑 | Sharon

01 猫鼠游戏

“大家好,我们是新妇女传奇!”

剧场顶部的灯光向下投射,四个年轻女孩在舞台上抖包袱,尽情释放能量,引来观众席的爆笑。

陆婧是一名喜剧演员,2022年,她发起即兴喜剧剧团“新妇女传奇”。这是一个全女性的喜剧团队,“妇女”常常给人年老的、负面的印象,但她们想用自己的力量去重新定义。

2023年12月30号,第三届即兴戏剧节开幕,全国各地的喜剧演员都汇聚到北京,参与比赛和演出。上海的朋友也专门赶过来看演出,演出结束后,陆婧跟他闲聊了几句后,各自离开。后来朋友为此自责,“要是当时我跟你一起走就好了,至少不会让你一个人”。

冬天日落得格外早,傍晚六点多,天色已经一片昏暗。陆婧哼着歌回家,这条路她走过许多次,周边还有不少商圈,任谁也想不到会有危险发生。

身后一个男外卖员悄然接近,伸手摸了陆婧的臀部,然后拧着电动车把手,加速开到前面,回头看着她。

刚开始感受到触摸时,陆婧以为这是女性朋友的玩笑,但看清面前的人后,陆婧愣了几秒,意识到自己在大街上遭遇了性骚扰。

©《嘉年华》

外卖员脸上带着口罩,陆婧看不清对方的表情,但他似乎在享受着这一切。骚扰陆婧后,外卖员没有立刻逃走,而是停在不远处,观察陆婧,等她追上去。他期待从陆婧脸上看到什么?是震惊、害怕,还是羞耻、愤怒?

一瞬间,陆婧的愤怒冲到头顶,用力蹬着单车追上去。外卖员总是在快被追上时加速,甩开她后又停下,反复四五次,以此取乐。陆婧一边追逐一边呼喊,企图引起路人注意。

外卖员听到声音后,立刻拐进一条无人小巷。紧随其后的陆婧有些犯怵,她心想,如果外卖员还想进一步犯罪的话,自己跟上去是不是自投罗网?

恐惧一闪而过,头脑很快被“抓住他”的念头占据。“凭什么你做了这样的事之后就能跑掉?是谁给你的勇气,让你觉得在路上找到一个落单的女生,就能上去摸一把?”陆婧用尽全力往前蹬,当天北京气温零下十度,冷风不停往她的嘴里灌,口腔、喉咙、肺部涌起一股血腥味。

但单车终究难以追上电动车,陆婧精疲力尽,趴在车把手上,大口大口地喘气,视野里红色的尾灯离她越来越远。”我还是抓不住他吗?”陆婧浑身被无力感包围。

没过多久,外卖员在一百米处停下来,回头看着陆婧。他似乎在疑惑:你怎么不追了?我还没玩够呢!

停留半分钟后,陆婧又骑车追了上去,拐过一道弯,路口停着5辆电动车,穿着一模一样的黄色外套。“是你吗?”陆婧睁大眼睛,死死盯着每一个经过的外卖员,依旧分辨不出谁是在马路摸她、用电动车遛她的人。

陆婧把单车停到路边,两排牙齿紧紧地咬在一起,腮帮子发酸发麻。“北京好大,我可能永远都不会知道他是谁了。”眼泪争先恐后地往下掉,陆婧努力压抑住自己的声音,但喉咙里还是跑出轻声呜咽。

02 维权困局

陆婧用力深呼吸,试图让自己平静下来,她编辑了一条朋友圈,想让朋友们帮忙出主意。

“(这种感觉)好像有重物压在我身上,整个人慢慢下坠,不知道会坠落在哪里。”为了缓解情绪,陆婧回家后给多年的朋友打了电话,听到对面熟悉的声音,她的情绪冲破堤坝,嚎啕大哭。

一墙之隔的室友听到哭声后,来到陆婧的房间。房间没开灯,陆婧坐在地毯上,室友蹲在身边,握住她的手。

打开朋友圈,大家都感到愤怒,大骂外卖员“变态”。同时还有朋友提到马路上有监控,或许可以报警。

监控、报警,让陆婧看到了惩治外卖员的希望。于是,陆婧拨打110,派出所开车来接陆婧,一路上她向警察说明事件和追逐路线。到派出所后,警察调出道路监控,视频清楚地记录了整个事件过程。

接下来是笔录环节。出于对问询的担忧,陆婧拜托朋友陪她一起做笔录。不出意料,两位男警察让陆婧一遍遍复述事件细节,包括动作、身体部位等。对陆婧来说,重复回到受侵害的场景,无疑是伤口撒盐。问询持续了接近两个小时,从派出所出来后,朋友忍不住吐槽,“太没有同理心了”。

事实上,性暴力受害者遭受二次伤害的情况并非个例。自媒体“全现在”在《性侵受害者的报警困局》一文中提到,在警察模拟强奸场景的询问现场,对于性侵细节的来回追问,常常会使受害者面临精神崩溃。办案过程中,受害者的衣着、性生活史等也都会被放大审视。

有些受害者在派出所大厅接受审讯,被男警察数落“为什么约炮?”“为什么不反抗?”,或是被教育“日后别穿太暴露的衣服”。

人设的不完美,使得她们在受到伤害后,得不到应有的关怀和帮助,反而遭受责备。许多遭遇性骚扰的受害者提到,即便她们清楚“受害者无罪”,依旧会忍不住怀疑和责怪自己,难以走出自证的陷阱。

“你没有报警吗?”

“你没有说不要吗?”

“你一定有什么问题,不然怎么会被性侵?”

“为什么我不能消失就好了”

“为什么要相信他…”

“为什么我那么瘦弱?”

“都是我的错吗?”

“我讨厌我自己”

这些质疑和自我怀疑的声音往往会加深受害者在遭受性侵害之后的痛苦。

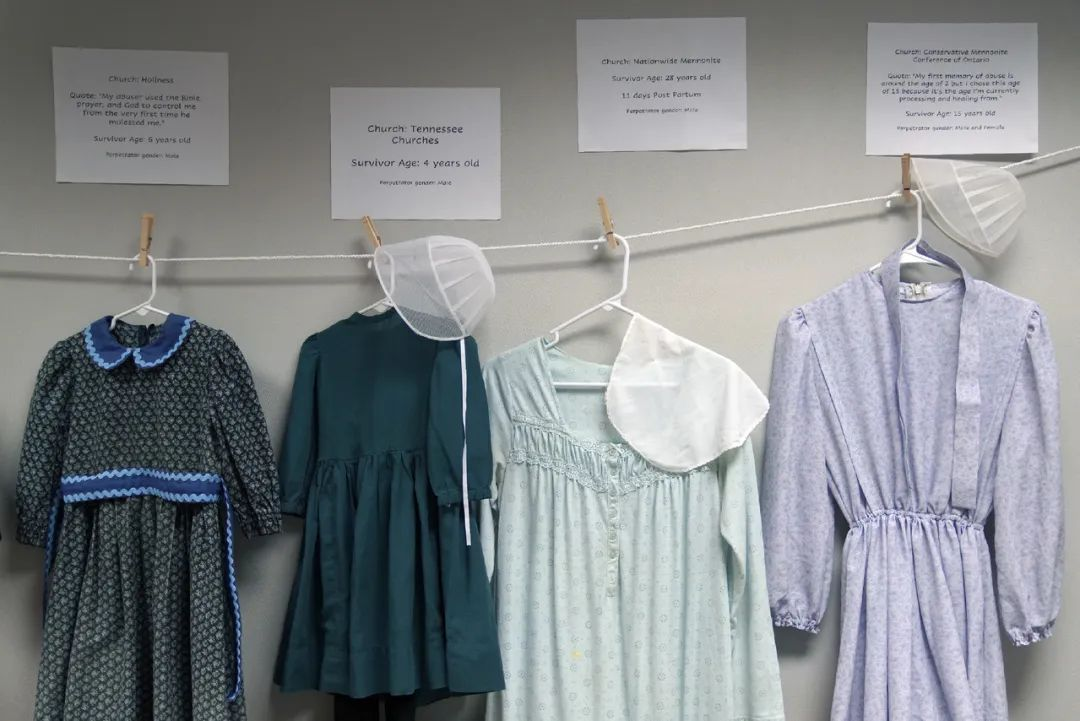

比利时和台湾分别举办的完美受害者性侵衣物展。在展厅里陈列的是看似普通的衣服,但也是受害者被性侵时穿着的衣服。因为民众对受害者的指责,主办方希望通过展览告诉人们,受害者和衣物没有关联。

西南政法大学副教授袁锦凡则在《性犯罪被害人权利保护的域外经验》一文中分享了更关照受害者的经验案例:日本会在地方警察分局任命“性犯罪侦查指导主任”,并对专业人员开展培训;为保护被害人的隐私、减轻其精神负担,要求警察第一次出现场时不着警服、不使用警车,询问被害人或勘察现场时注意对被害人应有的关心,在警察局也设专门用于询问的房间。

台湾也在《性侵害犯罪防治法》中规定:各地应设配置社工、警察、医疗及其他相关专业人员的性侵害防治中心,为被害人提供24小时紧急救援,协助就医诊疗、验伤及取得证据、心理治疗、紧急安置及法律服务等。并规定了相关人陪同被害人在场并陈述意见等权利。

而在中国大陆,性侵害的受害者在报案时,由于缺乏法律法规等公权力的督促,目前警察鲜少能考虑到性暴力案件的特殊性,进行有关怀性的询问。陆婧希望未来警察能在维护当事人权利的同时,兼顾她们的心理状态。

除报警外,陆婧还拨打了外卖平台的客服热线和不良信息举报电话。客服热线一直没接通,举报电话被挂断了,对方回复不在服务时间内。

当时是晚上19:19,而举报电话的服务时间是9点到17点。”怎么能保证需要被举报的事只在这个时间段内发生呢?“陆婧无法理解这样的时间设置。

好在有朋友在外卖平台工作,她将陆婧的遭遇直接反馈给公司客服部,这是专门处理外卖骑手工作过程发生重大事故的部门。后来,外卖平台根据事发时间和地点,排查出一批骑手,将相关信息发送给警察,进行交叉验证。

但直到2024年1月2号,距离报案过了53个小时,案件都没有进展。于是,陆婧在凌晨拨打了12345热线反应情况,对方承诺会督促办案。

当天下午,派出所通知陆婧,已经抓到外卖员。在陆婧眼前逃脱后,他又在元旦当天,在王府井性骚扰另一位女性,被路人当场抓住。

按照《治安管理处罚法》规定:违背他人意志,对他人进行搂抱、抠摸、亲吻、舌舔等淫秽行为,处五日以上十日以下拘留。猥亵智力残疾人、不满十四周岁的人,或者有其它严重情节的,处十日以上十五日以下拘留。

最终,根据情节严重程度,派出所做出处罚。针对外卖员对陆婧的性骚扰案件,处罚行政拘留5天;针对外卖员在王府井的性骚扰案件,行政拘留10天,综合处罚为行政拘留15天。

“她在新年第一天,遇到了比我更糟糕的事情”,同为受害者,陆婧不免心疼另一位女性。

03 漫长的自我斗争

事实上这不是陆婧第一次遭遇性骚扰,在决定反击之前,她独自走过了漫长的道路,努力克服羞耻感和自我怀疑,才撕下封住嘴巴的胶布,踏出这一步。

遭遇外卖员性骚扰后,陆婧的脑子开始跑马灯似地回忆起过往经历,屈辱、无力的感觉贯穿着她的身体。

早在小学四年级,在陆婧对性一无所知的时候,她已经遭遇过性侵害。一个已婚长辈带她去家里玩,却在午睡的时候,直接触摸她的胸部,甚至拉着她的手自慰。

当时的陆婧并不理解这个行为的性质,甚至有些好奇,他在干嘛?但潜意识里觉得这是不可以谈论的,平日里大人们都对此讳莫如深,因此她也没有选择将这件事告诉家人。在当下和此后的十几年里,这个秘密深埋于心。

高中的时候,陆婧骑车上学,在停车棚里,负责看守单车的人,用手抚摸她的大腿。陆婧用尽全身力气瞪着对方问“你在干嘛?”,而后在厕所哭了一节课。

在朋友的鼓励下,她把这件事告诉班主任,班主任非常愤怒,想开除那个人,但对方是某位领导的亲戚,据说有智力障碍,后来不了了之。

学校还嘱咐陆婧,不要跟家里人说,估计是担心“闹事”。陆婧确实没有告诉家人,担心他们不仅帮不了她,还会质问她,“为什么你会经历这些?他真的碰你了?是不是不小心的,你想多了?”陆婧经受不住这样的打击,于是深埋于心、难以启齿的事又多了一件。

大学的时候,陆婧和朋友一起骑车经过公园的竹子林,有个穿风衣的男人看着她们,接着脱下了自己的裤子。陆婧非常震惊,翻涌起一阵恶心,问朋友:“你看见了吗?”“看见了。”之后她们不约而同地保持沉默。

但这件事给陆婧留下了阴影。那段时间她在快餐店做兼职,在前台负责点餐和配餐,只要客人是成年男性,陆婧就会感到焦虑和惊恐。“那天的暴露狂看起来也是这个样子,只是穿了长风衣。”

©《她和她的她》

毕业之后,陆婧遇到一个男同事,他很喜欢触摸别人的身体,不论面对男性还是女性。当时他们是一起玩喜剧的朋友,陆婧猜想或许他不是故意的,她尝试跟对方沟通,表达自己的不适。

为了让男同事理解自己的感受,陆婧让对方设想这样一个场景:“我们正在烧烤店吃东西,隔壁桌的彪形大汉走过来,非要摸你……”“别说了别说了”仅仅是设想,他已经感受到不适。

但即便如此,男同事依旧没有改变自己的行为,理由是“我想努努力,让你适应一下。”这个逻辑荒谬得可笑,陆婧直接拉黑了他的微信。

几乎每个被男同事触摸过的人,都表达过不舒服,他们将之界定为不合适的社交行为。但对陆婧来说,这是明显的性骚扰行为。

认知的差异,没能让陆婧获得其他人的支持,反而被贴上“难相处”“揪着不放”的标签,变成群体中不合时宜的人。长达两年的时间,陆婧就呆在这样的环境里,忍受不适,继续跟同事一起坐车去表演喜剧。

陆婧因此陷入抑郁状态,痛苦、无力的情绪缠绕了她一年多,并逐渐转化为向内的自我攻击。“为什么我没法保护自己?为什么我让这件事持续了这么久?为什么我还试图和平解决?”这让她一度产生自杀念头,不得不求助于心理咨询。

在咨询师的疏导下,陆婧将注意力从自我责怪上移开。“所有受害者的感受都是相似的,会震惊,会羞耻,会愤怒,会无力。当这些感受发生的时候,你怎么能说服自己这些事情是无关紧要的呢?”她尝试接纳自己的真实感受,做自己最坚定的支持者,划出清晰的人际交往边界。

04 女性共同的恐惧

性骚扰从来都不是偶发事件,也与受害者的年龄、衣着、职业等因素皆没有关系。它普遍又隐蔽地存在于女性的日常生活和共同经验当中,陆婧的故事,也是所有女性共同的故事。

据联合国数据,全球有35%的女性都曾经历过身体或性暴力(考虑到性暴力的特殊性,实际数据可能更高)。不管经济发展程度如何,几乎所有地区的女性都难以逃脱性骚扰。在埃及的7个地区中,有99%的女性曾遭遇性骚扰;全球幸福指数排名第二的丹麦,也有52%的女性曾遭遇性骚扰。

性骚扰也不只出现在具体的行为之中,使用含有性暗示意味的语言,同样属于性骚扰。

朋友曾对我倾诉,在她小学放学去姥姥家的公交车上,一位陌生成年男性盯着她的胸部问“你的胸怎么能这么小?”即便对方没有作出具体的行动,但在被凝视和质询的一刻,她不知作何反应,恐惧充斥着全身,只能快速踱步而逃。

事后,她不敢把遭遇性骚扰的具体细节告知父母,也不知如何诉说,只是她再也没有坐公交去姥姥家了。这个场景在她的脑海中萦绕了二十多年仍未消散丝毫,每每回想起来,恐惧感又会重现。

另外,值得强调的是,性骚扰的发生多为熟人作案。性社会学家黄盈盈和潘绥铭通过研究发现,中国的性骚扰案件,多发生在同事、同学、邻居等人际关系中。亲密关系常常成为性侵害的遮丑布。

尤其,当性骚扰发生在熟人关系中时,受害者往往会面临取证难的困境。相关法律法规不健全,解释了为什么相比高发的性骚扰事件,性骚扰的报案和诉讼率少得可怜。

©《熔炉》

某天晚上,陆婧跟当时的约会对象一起吃火锅,对方突然凑到耳边问,“火锅好吃吗?”还没等陆婧做出反应,他就把舌头伸到了她的耳朵里。当陆婧严肃指出其性骚扰性质时,对方却辩解为误会。

女性没有做错什么,但仍旧不可避免地遭遇性侵害,而且常常不止一次。“(这些遭遇)用一种非常尖锐的、不体面的方式,让我看到了这个世界真实的模样和自己(身为女性)的处境。”女性身份让陆婧看到了世界的背面,也是更真实的一面。

带着困惑和痛苦,陆婧写下一段话:

“它们不是性,是以性为名的肮脏,是人们嘴巴飞溅的唾沫,是权力之手鼓掌时落下的灰尘。她们的荣耀、生命、苦难和眼泪,在飞沫里被重塑,擀成薄薄的面饼,铺在这个世界最下面一层。她们的愤怒是滚烫的铁水,却只能一瓢瓢浇在自己身上。她们恐惧着的沉默被解读为默许,她们的反抗是生猛的调情。“

同样作为女性,我也未能逃脱遭受性骚扰的命运。在北京实习时,男房东突然蹲下身子,窥视我的裙底。在酒吧做兼职时,男老板假借关心之名,一边问“你冷不冷”,一边触摸我的手。

第一次我只当老板是没注意,没多久他又故技重施。当我表达出不适时,他假意道歉,私下却拉黑了我的微信。用陆婧的话来说就是,“他觉得自己的权力没能延伸到你身上”。

性骚扰发生在酒吧,并不令人意外,可能有人觉得这是自找的。但对我来说,酒吧是一个有意思的社会生活空间,可以看到形形色色的人。有打肿脸充胖子的男人,有暧昧拉扯的男女,还有希望通过金钱消费获得权力的人……

为什么我得让渡这个空间?让这一次就够了吗?要退让到什么地方,我才能获得百分百的安全感?答案是:不存在这样的地方。

在公共空间中,恐惧和焦虑是女性日常生活的一部分。《中国女性安全出行报告》显示,94%的女性在公共空间遭遇暴力事件的来源是男性。北京建筑大学人文学院院长秦红岭在接受澎湃新闻采访时提到,女性对公共空间安全性(包括交通设施)的要求比男性高很多。主要体现在以下几个方面:

一是拥挤的公共空间容易让女性感受到性骚扰威胁。研究发现,90%的法国女性曾在公共交通上遭受性骚扰。34% 的女性表示不安全感阻碍了她们在夜间使用公共交通。

除显性骚扰外,还有一些模糊的行为常使受害者难以做出判断。若对方装作无意中触碰到女性的隐私部位,不仅难以判定对方的意图,更会使女性陷入更深层的困扰与焦虑之中。

二是昏暗闭塞的空间也会使女性感受到潜在的危险。例如在小巷、地下通道、地下停车场,女性往往会产生更多安全焦虑。

某天晚上,我在没有路灯的巷子里等外卖,突然想起陆婧的经历,那个瞬间我立刻体会到她的恐惧。之后的一个星期,在跟外卖员接触时,我都会下意识保持警惕。

三是空间死角容易诱发性骚扰等犯罪行为。

对此,研究女性安全与公共空间关系的女性学者瓦伦丁曾提出一些具体建议。例如天桥优于地下通道,白色照明优于黄色照明,角落及转角的监视性要好等等。

除此以外,对女性的性骚扰可能还会隐藏在城市空间设计,或是规则制定的过程当中。曾有女性主义学者 Elizabeth Wilson 提出,男性能在公共空间中感到安全、自在,是男性身份独有的特权。而女性则更有可能被视为公共空间设计下的“妓女”角色,被男性凝视和侵犯。

05 生活的勇气

遭到性骚扰时,陆婧的第一反应是不能让对方跑了,于是只身追逐对方约一公里,甚至拐进小巷。这份勇气让人感到吃惊,我问道”如果当时能抓住对方,你想做什么?“”揍他一顿!”

“你有没有考虑过你们之间的体力差距?”对此,陆婧承认对方体型中等偏壮,自己在体力上处于弱势。

但她很快补充,“其实我是觉得所有实施性侵害的人,本身并不是一个强大的人。他在现实生活中肯定是loser,没有能力去争取自己想要的东西,只能躲在阴暗的角落里,做一些猥琐的事来获得一点点快感。”

长大后,在亲戚家里,陆婧再次碰到那个曾经性骚扰她的长辈,对方一看到她,脸色就变了,立马找了个理由离开。

陆婧和朋友还曾在地铁站台遇到一个醉酒男人,对方身形高大,估计有一米八,满脸通红,一边走近一边说“这有三个娘们,哎呦,女人生来不就是让男人操的吗?”

听清他的话后,陆婧瞪着对方,大骂“你他妈是个什么东西,不撒泡尿照照自己!“

被大骂一通后,男人愣了一会,脸上慢慢浮现出既疑惑又愤怒的表情。或许是没预料到自己会遭遇反击。“看什么看,再靠近我一点试试看?”陆婧继续怼他。然后——男人就走了,假装跟其他乘客搭话。

性骚扰事件发生第二天,陆婧参与了“一人一故事“剧团演出,在她分享自己的经历后,演员完美地演绎了前一天的场景。

舞台上,披着黄色外纱的男演员,缓缓扭头露出邪笑,女演员绕着椅子不停奔跑、呼喊“在哪里?查了吗?查到了吗?”

“你是哭了吗?”我看到陆婧眼眶湿润,“嗯嗯,每次看到这个场景,我都会哭。”

©《她和她的她》

当女性决定反击性侵害,她们需要面对取证难,面对性羞耻,面对反复询问,却可能依旧得不到理想的结果。

但当我问维权的信念来源于何处,陆婧提高音调,语气坚决,“不会有比受到性侵害后忍气吞声,更糟糕的事情了!当我们放弃了自己最基本的人权,生活就不会再好了。”

“你怎么能忍住不问自己,我究竟做错了什么?为什么他把我当成玩物,我也不为自己发声?如果我生活在一个受害者得不到任何支持的世界里,我要怎么带着这些巨大的疑惑和痛苦,继续热爱生活呢?我很难想象这样的日子。”

生活的勇气和信心,不是凭空而来的,而是一次次自我观照和权利捍卫积累而成。

陆婧也曾囿于受害者有罪的思维,进行自我规训。直到她抽离出个体角色,主动去了解哪些行为属于性侵害、发生机制是怎么样的、受害者会有哪些感受、如何维护自己的权利……

停止自我攻击后,改变就发生了。陆婧开始摆脱偏见,从客观的角度去看待事件。在她看来,性侵害不仅是性别议题,其中蕴含权力运作,是强权对弱势群体的侵害。这解释了,受害者既有女性,也有少数男性的现象。

同时,在维权之余,朋友也会提醒她关注自己的情绪和心理状态,为她提供心理援助渠道。朋友们会一遍遍告诉她,“你很勇敢,你的发声也会给别人带来勇气,鼓励更多人敢于拒绝、敢于维权。”

经历许多事后,陆婧磨练出更坚强的自我,因此有多余的空间去照见她人。陆婧开始去理解妈妈习惯将问题归咎于她的做法,“妈妈作为女性,肯定也经历过困境,她的嘴巴也被胶布封住很长时间。”

抱着这样的想法,陆婧有了更多耐心去跟妈妈交流。事情刚发生那会,妈妈忍不住抱怨,”你为啥非得跑那么远工作?你为什么不考个驾照,自己开车就不会发生这种事了…….“

陆婧试着安抚她,“我理解你着急的心情,但你责怪我是没用的,我们应该一起去解决这个问题。”

“那我有什么办法?我不知道该说什么,我的头脑只能想到这些。”妈妈的无力,让陆婧十分心疼。她想如果妈妈也在北京的话,胆子会更大,也会去找那个人算账。

“一人一故事“演出末尾,另一位演员抱住哭泣的女演员,说:“你很勇敢!一般到了故事结尾,很多人会说,我好生气,但是我愣在了原地。(此处指遭受性侵害时,很多人会因为过分恐惧,身体僵直,没能及时做出反应)而你骑车去追了,用现在的技术把那一刻还原了,我们会让他付出代价!”

参考资料:

[1]《全球性骚扰现状》.美国有线电视新闻网.2017.[2] 韦婷婷.《中国大学在校和毕业生遭遇性骚扰情况调查》.广州性别教育中心.2018.

[3] 侯雪琪.《性侵受害者的报警困局》.全现在.2021.

[4] 袁锦凡.《性犯罪被害人权利保护的域外经验》.西南政法大学.2010.

[5] 黄盈盈, 潘绥铭.《21世纪中国性骚扰:话语介入与主体建构之悖》.探索与争鸣.2013.

[6] 邵媛媛.《如何减少公共空间的性别规范?秦红岭:身体是理解空间的路径》.澎湃新闻.2023.

[7] 《中国女性安全出行报告》.女性出行安全关注组.2017.

[8] Wilson, Elizabeth.The Invisible Flaneur.New Left Review.1992.

*本文陆婧为化名