“山西和顺精障女硕士被收留事件”,近日迎来令人心痛的结局:和顺县检察院对此前涉嫌强奸罪被逮捕的张某军作出不起诉决定书,并对另两位多次性侵花花的张姓村民以强奸罪提起公诉。

对于因精神分裂症被鉴定为“无性自我防卫能力”的花花而言,无论谁与她发生性关系,在法律意义上都是违背其意愿,但张某军却因“组建家庭”的主观意愿和“稳定同居生活”的事实,被检方认为“与强奸有本质区别”。

这似乎意味着,中国司法默许农村光棍“收留”流浪精障女性强迫婚育,维护婚姻家庭的传统父权秩序,远远大于尊重和保护精障女性的性自主权。一如三年前“铁链女案”的判决,法院以虐待罪而非强奸罪对董某民判刑,变相承认他们的“拐卖婚姻”依然有效、双方属于“家庭成员”。

颜森林律师在“丰县铁链女事件”和“山西和顺事件”中都曾发起信息公开申请,并经受了不同程度的压力,Belonging Space也曾积极关注和转发助力。在此特别推荐颜律师撰写的“和顺案”法律评论文章(见下文),他从构成要件和法益评价层面解读,强奸罪必须以性同意为核心,而不能考虑“照顾”、“共同生活”等因素就降低定罪标准,他认为这种处理方式转嫁了政府的社会保障职能,却以弱势女性权益为代价。

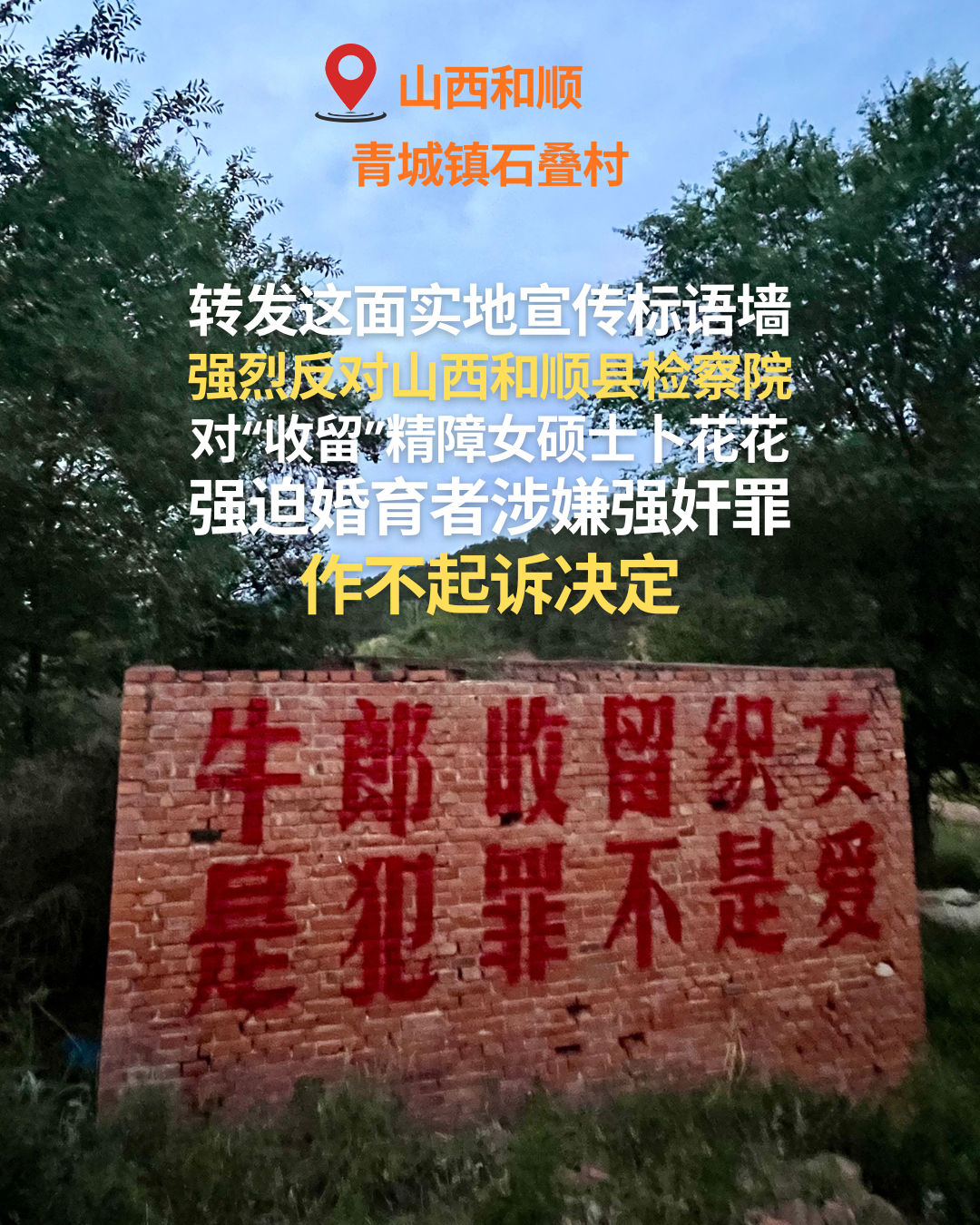

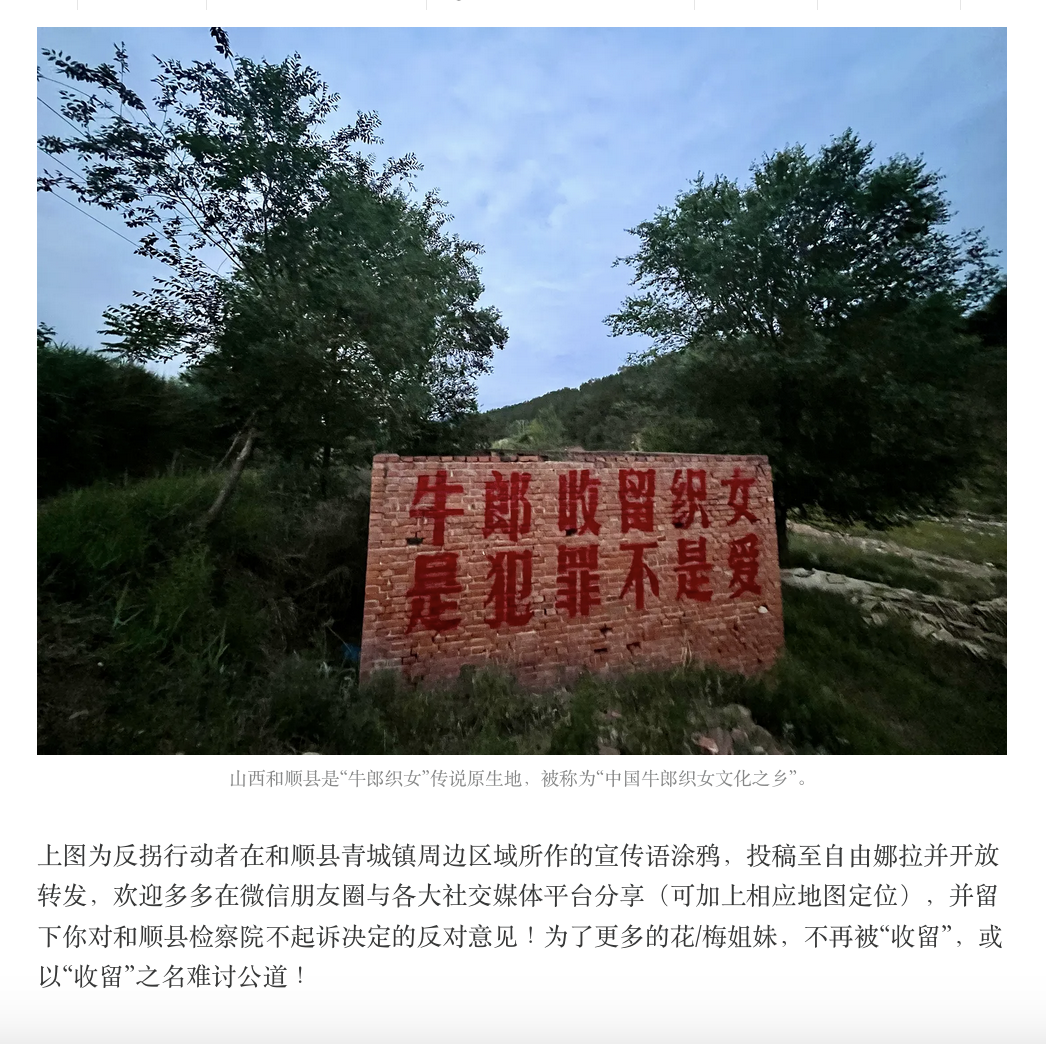

今天下午,本号还转发了“自由娜拉”对此事的倡议文章,几个小时后即被删除。(后台回复关键词“牛郎织女”提取文章。)这两天一想到和顺就很丧,也许是因为法律理想和现实人情的冲突,行动阻滞和改变的遥遥无期,也因为冷不丁就要碰到类似的男性留言,“以后碰到这样的女的就让她在外面冻死就行了”。

直到看到一位小伙伴说了这样一段话:

“这件事和几千年来大家对牛郎织女的解读好像是一种映照关系,有一种需要和千年来的文化传统对抗的感觉。个体的力量和微弱,但千万女性的愤怒是很大的力量。”

是呀,就让我们保持愤怒,继续大声说下去吧。

……以下为转载评论文章……

对于“山西和顺女硕士被‘收留’事件”,自己跟进、关注了很久,此前围绕此事件还提出过相关的政府信息公开申请,并发布过相关的几篇推文【详见《法律 | 女硕士案背后:信息公开无果,我起诉了和顺县政府》《法律 | 追踪和顺女硕士案:关于反拐行动的政府信息公开》】。很长一段时间里,已经没再听说此案的进展,原以为可能就不了了之,直到昨天深夜,突然看见红星新闻对于案件最新进展的报道《“女硕士患精神疾病走失十余年被找回”案最新进展:两人涉嫌强奸罪被起诉》。

如果单看标题,很容易让人以为这是一起“正义终于到来”的后续报道。

但报道内容却让自己出乎意料。只要读完全文就不难发现,这个案子的焦点:并不在于“有人被起诉”,而在于“谁没有被起诉”。

我担心的是,和顺检方作出不起诉决定的理由,可能会传递出一种不安的信号:与精神残障人士发生性关系,甚至结婚生子,只要不存在明显的虐待、拘禁等情形,就可以不被作为犯罪处理。

这也就意味着,刑法对精神残障女性的保护,正在从“是否具备性同意能力”,悄然转向“是否被妥善对待、是否形成家庭关系”。从制度效果上看,这几乎等同于为与精神残障女性的婚育行为,打开了一道合规化的口子。对于处于绝对弱势地位的精神残障女性而言,这种判断一旦固化,所可能带来的制度风险与长期后果,几乎难以估量。

01

根据红星新闻《“女硕士患精神疾病走失十余年被找回”案最新进展:两人涉嫌强奸罪被起诉》披露的信息来看:和顺县检察院对卜某某(女硕士)的“孩子父亲”张某军,作出了不起诉决定;同时,对张某军的两名同村村民,则以强奸罪提起公诉,目前案件已经开庭审理,尚未宣判。

也就是说,在同一被害人、同一精神状况、同一法律评价的前提下,检察机关对三名行为人,作出了截然不同的刑事处理:对于两名村民,构成强奸,情节恶劣;对于“孩子父亲”,则作出了不起诉决定,在法律效果上基本等同于无罪。

如果说前者符合大众对刑法的直觉,那么后者,至少在法律意义上,是一个高度值得讨论、也高度值得警惕的处理结果。

尤其值得注意的是,在检方看来:张某军与卜某某发生性关系并育有子女,与强奸犯罪行为存在本质区别。

重点就在于这个“本质区别”。

02

可以简单回顾一下这个案件的基本事实:

卜某某,1979 年生,工学硕士。

2008年研究生毕业后至2011年期间,因精神异常曾在多家医院接受治疗。2011年5月从山西榆次家中走失,同年7月,被发现流浪于和顺县一带,后被村民“带回家中”。此后十余年间,她与张某军共同生活,并生育了一子一女。

直到 2024 年 11 月,在志愿者的帮助下,卜某某才重新与家人取得联系。案件引发舆论关注后,当地公安机关立案侦查,检察机关介入。

而关键节点在于2024年12月24日的司法鉴定结论:卜某某患有精神分裂症,且无性自我防卫能力。与此同时,根据报道可知,卜某某因患精神分裂症曾于2009年3月17日至6月30日在晋中市某医院住院治疗,也就是说,早在2009年,卜某某就确诊了精神分裂症。

这一定性,在刑法上原本应当具有决定性意义。

同时根据报道也可知晓,无论是张某军还是其同村的两位村民,都是在明知卜某某患有精神疾病的情况下仍与其发生关系(且张某军甚至还与卜某某生育了子女)。

03

此处有必要先说明一个刑法上的基本共识。

在我国刑法语境中:与无性自我防卫能力的精神病人发生性关系,无论是否存在暴力、胁迫、是否“看起来是自愿的”,原则上均构成强奸罪。这一点,在司法实践和理论层面,基本不存在实质性争议。

原因也不复杂。性同意能力是强奸罪的核心要素之一,强奸罪所保护的,并不是“形式上的反抗”,而是“实质上的性自主”。无性自我防卫能力,意味着无法形成有效同意,即便当事人表面配合、没有反抗,也不能视为真实意思表示。

行为人的主观动机,也并不影响强奸罪的成立,刑法评价的是行为本身是否侵害了法益,而不是行为人是否“自认为是好心”。

换句话说,“你照顾她”、“你和她生活多年”、“你们有孩子”、“你不是为了发泄性欲”,这些说辞,都不是强奸罪是否成立的判断标准。在既往类似的司法判例中、只要被害人被鉴定为无性自我防卫能力,行为人几乎无一例外均被认定构成强奸。

也正是在这个意义上,和顺检方对张某军作出的不起诉决定,才显得格外刺眼。

04

在红星新闻的报道《“女硕士患精神疾病走失十余年被找回”案最新进展:两人涉嫌强奸罪被起诉》当中,披露了检察院不起诉的理由:该院认为,被不起诉人张某军与卜某某发生性关系并育有子女,与强奸犯罪行为存在本质区别,主观上是为了和卜某某组建家庭共同生活,第一次发生性关系是在见面两三个月,双方逐渐熟悉之后,此后张某军一直照顾卜某某日常起居、熟悉了解卜某某的生活习惯及喜恶,双方处于稳定的同居生活状态。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定,决定对张某军不起诉。

如果仔细阅读上述不起诉理由,就会发现一个极其关键、却容易被忽略的细节。

检察机关并不是在说:张某军的行为构成强奸,但犯罪情节轻微,可以不追究刑事责任。(这种说理至少算是相对更符合刑法教义)

相反,检察机关给出的判断是:被不起诉人张某军与卜某某发生性关系并育有子女,与强奸犯罪行为存在本质区别。这句话的法律含义非常清楚,检察机关认为,张某军的行为在性质上就不属于强奸犯罪。

这就不是一个“量刑层面”的问题,而是一个构成要件层面、法益评价层面的判断。

从不起诉决定书的论证结构来看,检察机关试图强调以下几点:第一,张某军的主观目的并非性侵,而是“组建家庭、共同生活”;第二,双方并非一见即发生性关系,而是在共同生活两三个月、逐渐熟悉之后;第三,此后长期同居并生育子女,形成了稳定的家庭生活状态;第四,张某军在客观上承担了对卜某某的照料义务,未发现虐待、拘禁、限制人身自由等情形。

在这些因素的共同作用下,检察机关作出了一个实质性的价值判断:这种行为模式,与刑法意义上的强奸,存在“本质区别”。

需要再次强调的是,这里的“本质区别”,并不是对社会危害性大小的评价,而是对行为性质的重新界定。

换言之,和顺检方事实上是在提出这样一种解释逻辑:即便行为对象被司法鉴定为无性自我防卫能力的精神病患者,只要行为人是以“成家立业”为目的,建立了长期稳定的共同生活关系,并承担了相应的照护责任,那么该性关系就不必然被评价为强奸。

正是在这个意义上,这份不起诉决定的真正问题,并不在于“是否过于宽松”,而在于,它事实上重塑了强奸罪的适用边界。

05

因此,在和顺女硕士案中,真正令人不安的,并不是检察机关作出了不起诉决定,而是不起诉决定背后所蕴含的价值判断。

在这份决定书中,检察机关事实上完成了一次关键性的转换:从“被害人是否具有性同意能力”,转向了“双方是否形成了类似家庭的稳定关系”。而正是在这一转换中,刑法对弱势者的保护逻辑发生了结构性的偏移。

对于强奸罪的构成要件而言,原则上的判断标准是:首先,被害人是否具备形成有效性同意的能力;其次,看行为是否违背其真实意愿;然后,再考虑行为方式、次数、情节与危害后果等等量刑情节。

其中,性同意能力是前置性、门槛性的判断。一旦被害人被确认无性自我防卫能力,后续关于“关系”、“照顾”、“长期生活”的讨论,在刑法评价中原则上都不应改变定性结论。

但在本案中,检察机关采取的,却是一条完全不同的论证路径:先承认卜某某系精神分裂症患者、无性自我防卫能力;随后却通过“同居生活”、“稳定关系”、“照顾义务”等因素,对行为性质进行重新界定,最终得出“与强奸犯罪行为存在本质区别”的结论。

这意味着,性同意能力不再具有决定性地位,而是被某种关系属性所覆盖。照这种逻辑,对精神残障女性而言,是否构成强奸,不再取决于她是否有能力同意,而取决于对方是否成功将性关系包装进了一种看起来正常、稳定、被社会接受的生活关系之中。

这是对强奸罪法益保护逻辑的根本动摇,也在法治精神上开了一个危险的先例:难道一个男性的“收留”与“照顾”,就足以将其与一名丧失意志能力的女性发生性关系的行为正当化吗?

06

同一案件中,对两名村民以强奸罪提起公诉,而对“孩子父亲”作出不起诉处理,这种差别对待,本身就构成了一种极具象征意义的司法表达。

它传递出的,并不是简单的罪责不同,而是一套隐含的价值观念:陌生人与精神病女性发生性关系,是赤裸裸的“强奸”;熟人、长期共居者、家庭角色承担者,则可能被视为“例外”。

或许有必要再讨论一下这种差别对待背后更深层次的社会治理逻辑,很大程度上,它反映了基层治理中的无奈与残酷。

一方面,它或许体现了一种以“稳定”为导向的法不责众与现实妥协。

在当下的社会中,类似于和顺案的情形,应该并非个例。精神障碍女性被“收留”、被“成家”、被“生子”,长期存在于制度边缘地带。如果严格按照刑法规定,将所有此类行为一律定性为强奸,可能意味着将触发大规模的刑事追责,对既有家庭结构造成破坏,也给基层治理带来巨大压力。

在这种背景下,通过“本质区别”的解释路径,将一部分行为排除出犯罪构成之外,实际上是一种对刑法适用范围的收缩。但这种为了稳定牺牲正义的妥协,看似稳妥实则后患无穷。它会纵容侵害弱势群体的行为,强化“陋习大于法律”的错误认知,最终反而动摇社会稳定的根基。

另一方面,这种处理方式也意味着将社会保障责任转嫁给私人家庭。

在不起诉决定书中,“照顾”、“共同生活”等因素被反复强调,实际上是在隐含这样一种前提:只要私人家庭承担了照护功能,国家就可以降低介入强度,甚至放弃刑法评价。这是一种典型的社会保障责任的外包与转嫁。

与此同时,一个可能存在的现实考量是,若对张某军以强奸罪提起公诉并定罪,他与卜某某所生的两个未成年子女便有可能面临无人抚养、无人兜底的困境。而这种困境本身,也恰恰暴露了社会保障与救助体系的无力与缺位。

在残障保障、精神卫生支持严重不足的现实下,刑法被动地成为一种激励工具。通过降低定罪风险,鼓励私人个体接管本应由公共体系承担的照护责任。但问题在于,这种激励的代价,是弱势女性的性自主权被系统性侵害。

我们不能因为社会保障的缺位,就通过削减法律的正义标准来补偿个人。真正的法治,不应是在两个错误中选择较轻的一个,而应是努力健全残障人士的兜底保障。

07

不过四年以前,丰县事件曾在社会层面形成过一个来之不易,如今看来却似乎并不牢固的共识:绝对不能与精神残障女性发生性关系,否则就是强奸。

正是在那之后,越来越多的人开始意识到,有没有暴力、有没有锁链、有没有照顾,并不是判断强奸与否的标准。

而标准只有一个:她是否具备真实、有效的性同意能力。

也正因为如此,和顺女硕士案的最新进展,才显得尤为刺眼。按照和顺检方不起诉决定所呈现出的解释逻辑,它事实上正在释放出一种与“丰县共识”背道而驰的信号:可以与精神残障女性发生性关系,只要不存在明显的虐待行为;可以与其生育子女,只要形成了稳定的共同生活;甚至可以因此被认定为“与强奸犯罪行为存在本质区别”。

这不是简单的个案差异,而是一种规范意义上的倒退。

它意味着,在丰县事件之后,社会好不容易形成的那条底线,并没有被真正制度化,反而在具体案件中,被重新拉回到模糊地带。它也会让原本已经被明确的问题,再次变得暧昧;让原本已经被确认的权利,再次变得有条件;让最弱势群体的身体与尊严,再次取决于他人的善意程度。

最终承担后果的,便是那些无法表达真实意愿的精神残障女性。

——颜森林

2026.1.23