5月22日,“浦江往事:百年上海红色印记”登上播客App“小宇宙”的首页。

该App每天会推荐三个节目,被推荐的节目会登上首页。

该节目由小宇宙App与著名播客制作公司Justpod联合推出,并由“上海市杨浦区宣传部、教育部人文社会科学重点研究基地——上海师范大学都市文化研究中心”提供指导,且是2021年上海市“这个好网民礼赞建党百年”系列活动项目之一。

Justpod,是简体中文播客圈无人不知的头部创作者,旗下的忽左忽右、去现场等节目不仅内容上乘、质量过硬,而且敢录敢播,深受广大听友的喜爱,也因此成为了“海派播客”的翘楚。

即便如此,这家公司也未能逃过参加党建活动的命运。

中文播客的听众对这些Justpod的节目一定不陌生。

更为遗憾的是,Justpod的这档节目只不过“播客收编运动”的冰山一角:早在3月31日,新华社客户端就推出《周科:我是怎么拍到“春运母亲”的?》,标志着“新知播客”的诞生。

根据简介,“新知播客”是“新华社客户端新知平台重点打造的创新型音频产品”,而Justpod的这档节目也挂靠在“新知平台”之下。

某期节目的内容梗概。

为了商业化必须做大,为了做大必须向主旋律靠拢,这是一切互联网产品情理之中的结局。不过,当播客也走进这条老路时,我们却不得不以是为恨。

毕竟,播客及其前身——海盗电台和微型电台,都与“自由”脱不开干系。

海盗电台

无线电被发明后,各国政府都对其进行了严格的管控,在国家领土内建设基站也因此成为了违法行为。于是,为了避开法律限制,一些民众选择在公海的船只上发射信号、播放节目,通过这种方式架设的电台被称为“海盗电台”。

电影《海盗电台》的背景就与“海盗电台”有关。

1958年12月14日,丹麦小伙Nils-Eric Svensson将船开到祖国和瑞典之间的公海上,通过发射短波使得自己的节目覆盖丹麦大部分地区。这就是世界上第一个海盗电台Skånes Radio。

Skånes Radio的海报,上面有播放时间和其他信息。

Skånes Radio的成功引来了众人的效仿。1960年,荷兰的Radio Veronica开始在海岸线附近的灯塔船上广播,并一举成为荷兰最受欢迎的电台。

Work from boat毕竟还是太过漂泊,建个人工岛岂不是一劳永逸?1963年,Noordzee广播电视公司成立,并于次年在爱尔兰的科克港建设了一个名为REM的人工岛,在岛上发射1400 kHz的广播。

到了六十年代中期,这种位于公海、不受监管、内容以流行音乐和广告为主的“海盗电台”多达11个。

起初,由于缺乏法律依据,监管部门对其无可奈何。后来,各国政府通过立法,对“海盗电台”进行了一系列的管控,压缩了它们的生活空间。

比如,在1964年,荷兰政府通过宣称REM人工岛的领土主权,占领了Noordzee广播电视公司,并结束了其运营;

1967年,英国颁布了《海军陆战队(广播)(犯罪)法》,宣布无牌海上广播电台播放节目为非法,其他欧洲国家也相继推动了类似的立法,杜绝了领海内“海盗广播的产生”;

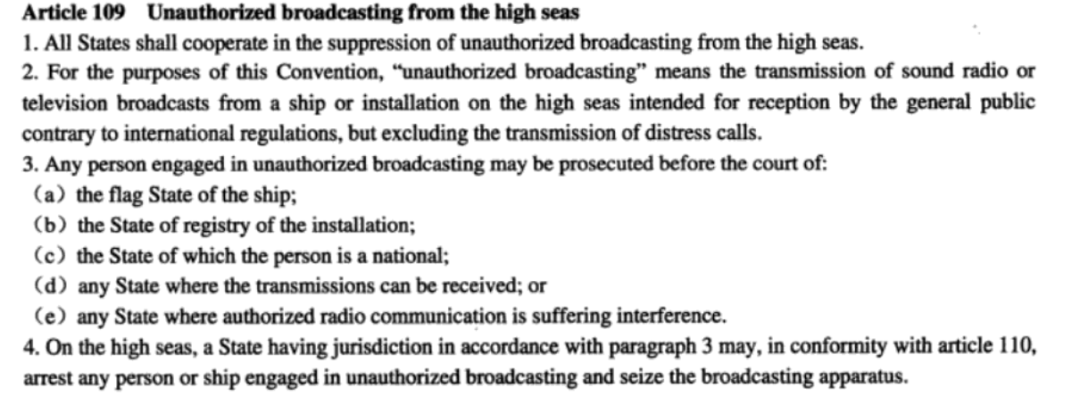

1982年,联合国大会通过了《联合国海洋法公约》,其中规定“所有国家应进行合作,以制止从公海从事未经许可的广播,对于从事未经许可的广播的任何人或船舶,收到这种广播或无线电通信受到干扰的任何国家等,均可对其进行逮捕和扣押,并可在法院起诉。”

于是,“海盗电台”在利维坦的围攻下逐渐销声匿迹。

微型电台

海战遭遇滑铁卢,主播们只能打游击——即微型电台。

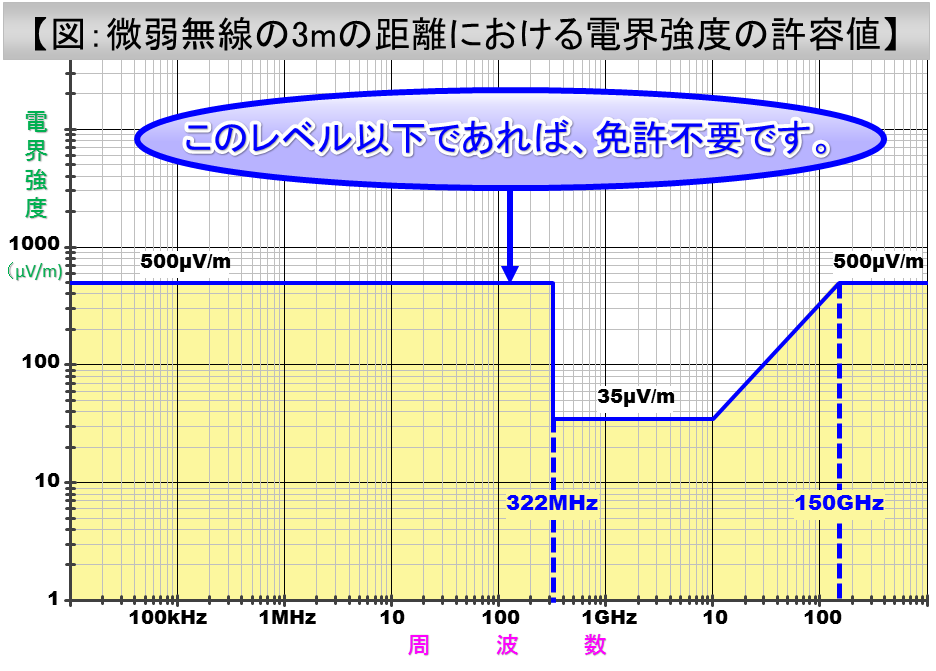

微型电台始于欧美,兴于日本。在日本的无线电法律体系下,国民可以不经许可地架设“弱广播电台”,即“与无线设备的距离三米内时,电场强度小于每米500微伏”的电台。

按照日本总务省的说法,如果距无线电设备3米的电场强度(无线电波强度)低于上图所示的水平,则无需获得无线电台的许可证。

1979年2月,八王子市的两名大学生制造了输出功率为20W的大功率发射器,创建了“FM西东京”和“JONT-FM”,主要放送流行歌曲。然而,由于功率过高等原因,电台被警方关停,两名大学生也被逮捕。

同年7月25日,杂志POPEYE发表题为《轻松架构100m广播电台》的文章;

次年,大阪艺术大学的学生以“微型电台放送圈(ミニコミFM放送サークル)”的名义开始活动;

在1982年到1984年间,评论家粉川哲夫开始倡导“自由广播运动”,并出版《全国微型电台地图(ミニFM全国マップ)》一书,记录了128个微型电台。

不过,微型电台传播范围过小,加之其生活在法律的夹缝之中,稍有不慎就会自身难保。

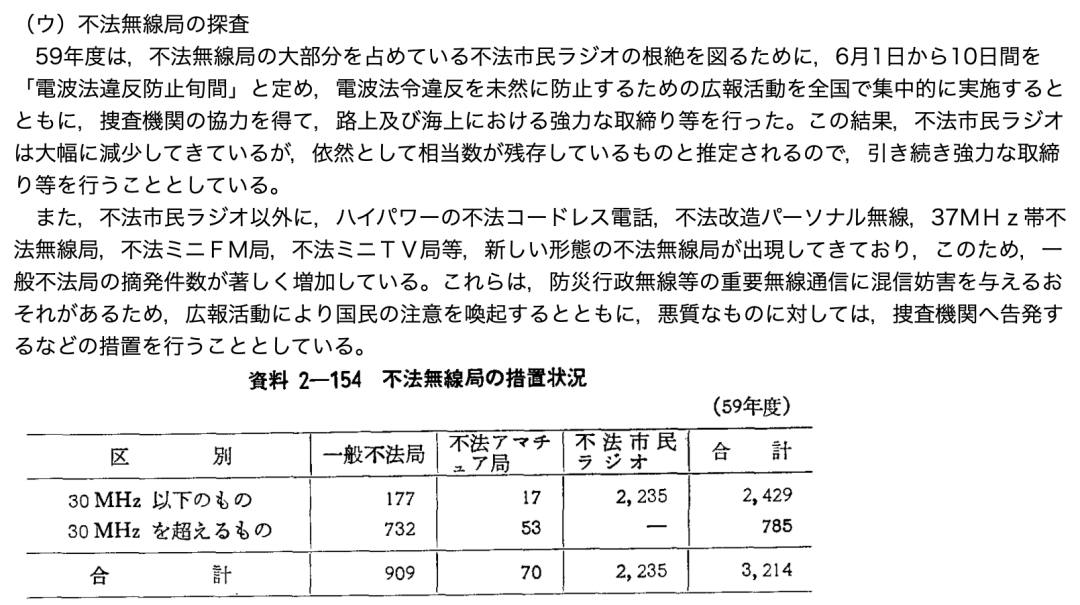

日本当局对“违法电台”的查禁从未停歇。

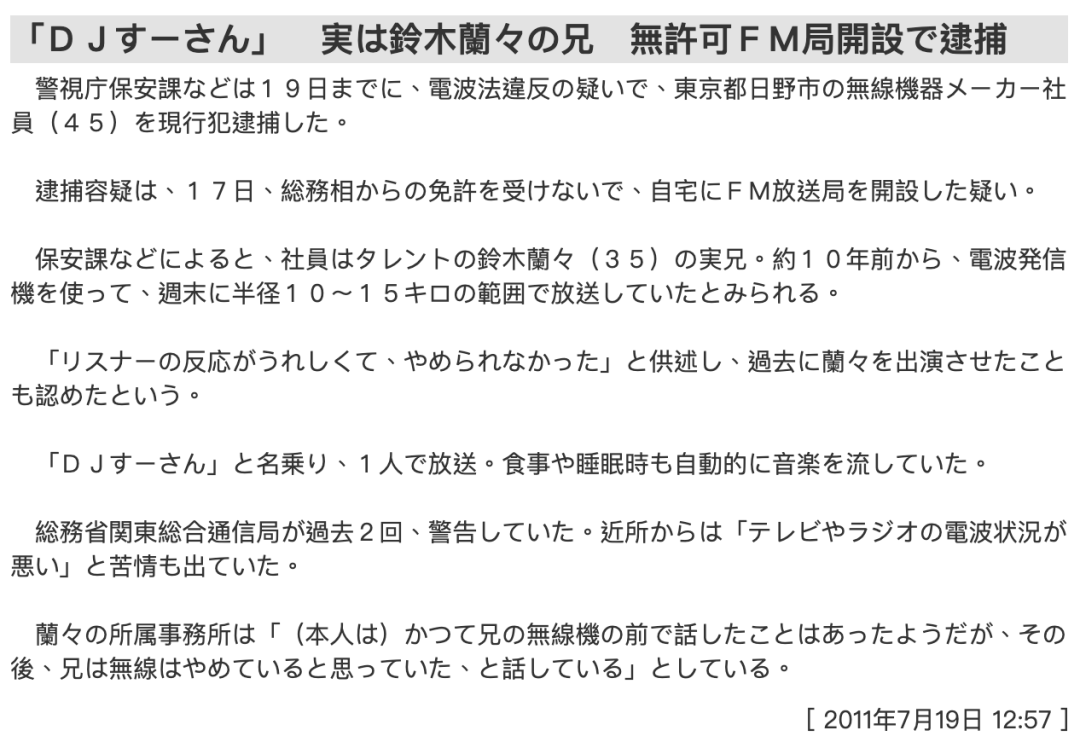

由于架设“违法电台”而被逮捕的案例更是屡见不鲜。

因此,不少微型电台都选择转为互联网广播,也就是播客。

播客

贝尔托·布莱希特等人曾将实现“真正代表民主的媒体”这一梦想寄托于广播技术上,然而,作为强大的声音媒介,广播的控制权一直被各国政府牢牢把握在手中,而这种被控制的广播技术是不可能改变社会现有体制的。

因此,布莱希特提出,民主社会需要有超越普通民众水平、进行“地下游击战”式报道的媒体——“自由广播(Free Radio)”。

“海盗电台”无疑是“自由广播”的最好诠释,微型电台接过了“海盗电台”的棒,播客继承了微型电台的衣钵……可是在简体中文互联网上,广播还在,自由却难以寻觅。

一开始也是有的。中国第一个播客是2004年的糖蒜广播,紧接着是2005年的反波。后者关注普通人生活,以新闻浓缩为素材,常常针砭时弊,还荣获“德国之声全球最佳播客”金奖。

可惜的是,反波这种“刺耳”的播客越来越少了,“浦江往事:百年上海红色印记”这种播客却出现了。这背后到底有怎样的原因呢?

首先是监管问题。国外的独立播客之所以独立,正是因为它们托管在自设的服务器上,因此不需接受内容监管和审查。

在国内,中文播客一般选择托管在喜马拉雅、荔枝、蜻蜓FM等平台上,这些平台的审核标准飘忽不定,稍有言论不慎,节目就会被全数下架。

比如博主和两位朋友合办的播客节目“擦边球协会”,只要更新,就被下架。

即便是托管在自设服务器上的“独立播客”也必须戴着镣铐跳舞:不管怎么说,你人还在国内呢。

其次还有商业化的问题。如果你的播客立场与主流相悖,哪有广告商胆敢冒着被抵制的风险与你合作?没有广告就没有收入,没有收入就没有新节目。

最后是大环境的问题。如今的播客用户——乃至绝大多数网民,或许根本不希望听到“刺耳”的声音。在这样的大环境中,批判的话语不可能有市场,“自由广播”不可能自由,“播客收编运动”也必定如火如荼地开展下去。

疫情期间,某播客节目因讨论敏感话题被下架,后上传至Spotify平台上,导致Spotify被墙,部分网民反应如上。

这些问题都难以得到解决。或许在未来的某一天,一档由上帝之鹰和地瓜熊老六主持的播客出现,乌合麒麟和吐槽鬼是嘉宾,主题是如何讲好中国故事。

想想就令人感到窒息,是不是?但我们却对此无能为力。毕竟在这片土地上,所有形式的媒体都经历过这一切。

参考资料:

《传媒学》桥元良明

《这就是“自由广播”》粉川哲夫