“有一种自己被击溃的感觉。”弦子形容自己在2021年一审败诉1、整理二审上诉状时的感受。当时她不断回忆自己被法官打断发言、被对方律师攻击的画面,“没有一天的时间是可以抽离出去的”。

2022年8月1日,弦子从律师处得知,她诉朱军一般人格权纠纷(性骚扰损害责任纠纷)案将于10日下午2点在北京市第一中级人民法院二审开庭。在公众号和微博都被禁言的情况下,弦子在开庭前两天通过朋友圈公开了这一消息。

网上有人攻击弦子通过起诉朱军获得名声,弦子自己作为当事人却明白:“影响力不能改变你在法庭里面(的处境)”。此时距离她提起诉讼已经过去四年,面对开庭,她不再有“终于来了”的兴奋感,只觉得“又要被折磨一顿”。

微信好友看到消息后联系她,说想去现场表达支持。弦子试图劝阻她们,因为害怕有人被带走“喝茶”。二审改判的可能性不高,她不知道一次“必然失败”的上诉,“到底值不值得(女权)社群再付出这么多”。

一场“派对”

8月10日凌晨2点,弦子刚写完3000字的庭审发言稿。因为长期的失眠,直到7点,她才终于入睡,只睡了3个多小时。中午12点,她在家人和朋友的陪伴下前往法院。

8月10日上午,弦子一边做开庭前的准备,一边匆匆吃早饭(照片由作者拍摄)

法院四周的街道已经被警戒线包围,下午1点前,弦子在相隔一条街的万达广场见到了等待自己的十几位支持者,一些人头戴象征“米兔(#Metoo)”的兔耳头饰作为隐晦的标识。国内媒体没有出现,弦子看到了熟悉的记者朋友,但她并不是为了采访而来,只是作为个人到场表示支持。除此之外,现场只有几名外媒记者。弦子同时注意到,商场门口“有很多公安”。

广场靠近法院的一边停着警车。1点40分左右,支持者中的一员,木兰,引导弦子和其他人走到商场侧面,一座旋转木马与建筑物的空隙里,在有点紧张的气氛下接受媒体拍摄。弦子手中抱着刚收到的鲜花,几名支持者在她身后展开“米兔”的标语,她们拿着派对用的金色字母气球,组成“加油”的拼音。

一位外国男记者笑了一声。木兰小声说:“真的好像派对。”她提前一天准备了这些气球,因为担心带太多标语会引起警察关注。弦子做了简短的庭前发言,表示希望女性在封闭空间遭受的性骚扰能够得到司法的重视。过程中一直有便衣在周围徘徊,对着参与者拍摄,并打断了弦子和其他人的拥抱。

弦子和支持者在万达广场合影 (以下图片均由现场参与者匿名提供)

支持者们目送弦子在几名便衣的跟随下走向法院。有人对着她离开的背影喊:“弦子加油,我们爱你。”弦子回过头,她的声音远远传来:“我也爱你们。”

“派对”散场,大家戳破手中的气球,并迅速将它们和标语一起收好。木兰有点难过,她希望留下一些见证,但拍完照不到五分钟,为了“不给彼此造成麻烦”,她们就必须亲手毁掉自己准备的东西。她也预想到记录这一场景的照片和视频很快会被删除,但还是在微信上尽力转发。

一位女生拥抱了其他的支持者,她之后还要赶回去上班,无法等到庭审结束。她说自己每次开庭都来到现场,第一次很晚才赶到,第二次和伙伴被警察冲散了,所以这次非常渴望和其他人的情感联系。拥抱的时候她全身颤抖。有的人试图寻找熟悉的面孔:“上次(一审)结束的时候狂哭的小姑娘今天来了吗?”

在路上,弦子遇到了一位“从始至终见证这件事情”的多年好友。她这时无法控制自己的情绪,走过去抱住朋友,说“好想哭”。朋友陪她一起往前走。另一些支持者在法院外的警戒区附近等她。有个女生一直在和警察争执,因为对方不允许她站在那里。弦子过去拍拍她的肩膀,女生愣了一下,不再和警察纠缠,跟在了她们身后。

弦子很受触动:“我们也不敢当着警察的面说什么。但是我们只要眼神对视一下,就会彼此认出来。”朋友们一直陪着弦子走到最后一道警戒线。

法庭内外

下午2点后,支持者们分散在不同的快餐店和咖啡厅,陆续有新的人加入。一旦怀疑身边有便衣,他们就开始寻找下一个“安全地点”。

24岁的夏洛是其中一员,因为关注案件,她和弦子从网友变成了生活中的朋友。夏洛估计现场至少有一百名支持者,但警察封锁措施的升级导致“大家没有发现彼此”。她对警察为了一个性骚扰案件当事人“大动干戈”感到愤怒和可笑:“有这么多人力,去干点啥不好?”

监控万达广场的警察

一位支持者发布的微博

刚刚本科毕业的四四,和30岁的“工作党”小泥在法院附近“相认”。她们都是独自前来,因为不知道其他人的位置,没能在开庭前见到弦子。四四在距离法院100多米处被五六个警察围住,要求检查身份证。她谎称自己来找朋友,走错了路,“不然他们就一直不放我走”。

小泥在法院四周徘徊,见到“相似的人”就上前询问:“你是来支持弦子的吗?”每个人都回答“是”。她看见一个男生因为拒绝从法院门前离开,被警察半推半拽了二三十米远。在商场与其他支持者汇合后,小泥还是有点紧张:“我第一次看到这么多戒严的场景。”“之前(一审)都会看见大家在一起去声援,有一种团结的感觉,但是今天就特别分散,心里没底。”

一位支持者将她在法院前目睹的情景画在餐巾纸上

法院内,弦子和律师的行动受到严格监控,上厕所都有一对法警一直跟到门口,“像坐牢一样”。她带进法庭的材料上有一张手绘的“米兔”便利贴,是朋友为了鼓励她贴上去的,被法警在开庭前要求撕掉。

弦子在庭审中提出,一审法院存在对部分证据不予收集、拒不通知朱军本人出庭、拒绝专家辅助人出庭、拒不提供事发时走廊的监控录像和弦子父母笔录等违反法定程序的行为。公安机关在她报警后未提供任何书面材料,包括受案回执、立案通知书或不予立案通知书、书面物证收取单,而法院又据此剥夺了她质证的权利,导致“通过民事诉讼程序查明案件事实的可能性彻底被截断,案件事实被锁死在公安机关提供的不完整、不符合客观事实的卷宗和说明中”。

她在二审向第一中院提交了2019年广东省一起职场性骚扰相关案件的民事判决书,其中提到:在警方未结案的情况下,法院经过调查,认为女员工在事发后报警及向家人讲述事件的行为可以被证实,而冒着风险报假案不符合“正常人的行为习惯和社会一般常理”;结合男方举证不能、行为有违常理等情形,依据民事案件的高度盖然性2原则,认定猥亵事实成立。这和弦子案件一审法庭的态度形成了鲜明对照。

弦子希望法官参考这一判例。她认为自己的案子只是一个普通的性骚扰司法实践的案例,而推动司法进步,需要大量的当事人用自己的经历挑战法官对性骚扰,尤其是权力关系下性骚扰的认知。“如果合理化了所有不公正的程序,就会伤害到下一个来这个法庭的人”,这是她继续争取的原因。

她的期待没有在法庭上得到回应。晚上7点左右,法官当庭宣判,认定弦子提交的证据不足以证明朱军对她存在性骚扰行为,“一审判决认定事实清楚,适用法律正确”。弦子要求朱军公开道歉及赔偿的诉求再次被全部驳回。

签完两个小时的笔录,9点多钟,弦子带着头痛、疲劳和饥饿感走出法院。她坐上出租车,回头看了一眼,那一幕让她马上哭了出来:二三十个便衣跟在车后,“所有那些男的(便衣)”都举着手机,对着她拍照。她后来意识到他们是想拍车牌号,但依旧感到屈辱:“我当时觉得我不是一个民事诉讼原告,像是一个十恶不赦的连环杀人犯。”

她没来得及拍下这个场景,于是回过头,坚持和便衣对视。她要告诉他们:“我也看到你们在做什么了。”

新的起点

弦子在庭审结束后发言

9点40分,弦子找到距离法院一公里左右的一家商业中心,和分散躲避警察的四五十名支持者汇合。她内心很平静,因为相信大家即使看到判决结果也“不会被法院所影响”,一定会在外面等她。

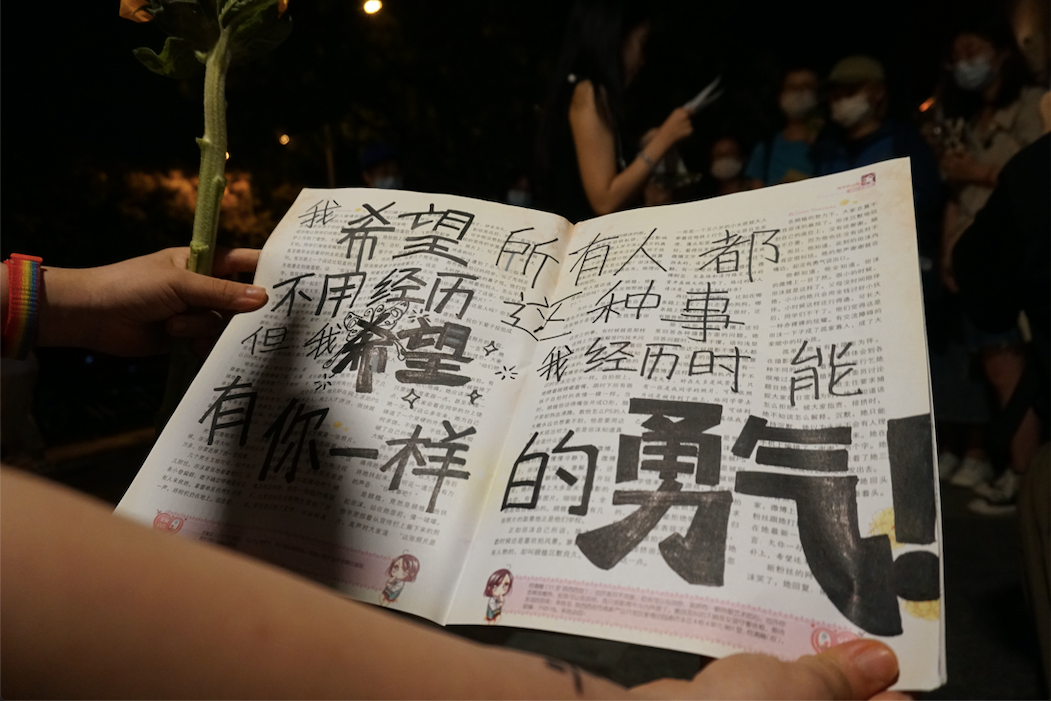

弦子发言时,一位支持者展开手写标语

支持者之一、大学生刺刺后来在她的豆瓣记录了这一时刻:“突然,无数双脚都往同一个方向奔去……仿佛每一张面孔都是从地砖里、花坛里拔出来的一样。人圈中间是弦子,那个不屈不挠地奋斗了四年的战士。我会永远记得这个夜晚。”

弦子复述了自己在法庭上的发言,并对其他人的支持表示感谢。十分钟内,警察来到现场,以防疫为名将人群驱散。

支持者拥抱弦子

第二天,弦子起床后感到浑身疼痛,“像被人打了一顿”。查看社交媒体上的消息后,她意识到“创伤不止来自法庭”,也源于她在自己的案件中自始至终被剥夺了言论自由。

因为发布庭审结束后和支持者见面的视频,弦子的微信视频号被封禁。这对她来说非常残忍。账号中保存了许多陌生人的支持留言,包括“跟女权社群没什么关系的”、“很普通的人”。一位女性写道,她从弦子的案件中“看到了一个女性的成长,也看到了整整一代女性的成长”。现在所有这些都消失了。

她的朋友和支持者们也屡遭封号、禁言,而网络上对她的攻击开始变得肆无忌惮,包括称她“有妄想症”、污蔑警察的正常调查程序(据弦子二审上诉状所述,2018年她在北京报案,且人在北京的情况下,警察前往湖北老家警告她的父母,非正常办案程序)。弦子为自己失去辩解的渠道感到痛苦:“只要一个人有生命,她就有诉说的权利。他们其实是完全地否认我这个人的存在。”

庭审后,劳东燕、迟夙生、李玫瑾等著名学者、律师提出了关于本案判决结果的法律意见。8月12日,中国青年政治学院副教授、北京泽博律师事务所主任律师周泽(微博@周泽拍案)发布微博,表示对弦子和“米兔”的支持,称弦子二审败诉“是可以预见的结果”:“如果骚扰确实发生,仅因证据不足未能被法庭认定,当然是骚扰者的侥幸,被骚扰者的不幸。主诉被骚扰者通过诉讼过程、媒体发声,使自己赢得同情、声援,仍不失为正义。”

四四非常佩服弦子,能为维权付出人生漫长的八年。四四的朋友曾对她说,“你去了(现场)也不会改变什么”、“不缺你一个”。四四回答:不是弦子需要她,而是她需要弦子。弦子的案子给她提供了机会,去了解一个女性在中国为自己的权益抗争,“到底能够走到何种境地”:“(到现场)算是对我自己的一个交代。”

弦子认为自己“没有资格”谈论“代价”,因为“很多人没有进入到法庭程序,都和我一样在承受代价”,并且有太多人,包括律师、朋友和无名的支持者,曾为她的官司付出。她希望大家认为这份关注是值得的。而她相信自己所有的努力和讲述都有意义:“我非常满意现在的我。我只觉得我还太脆弱了,能够承受的东西还不够多。”

现在弦子面临一个新的挑战,即在案子结束之后,还能继续做些什么服务于女权社群。在她看来,最珍贵的是和社群伙伴之间的联系,“是双方都在付出,都在承受痛苦,才建立的一种联系”。她渴望尽快摆脱创伤,“进入到下一阶段”,在不断地被公权力打散的情况下,寻找新的方式重建这份联系,并为大家提供支持。

(文中出现人物均为化名)