他们相信“乱世要用重典”,也相信“治世更要用重典”。

而这样想着想着,他们就成了“重典”重点惩治的草民。

前两天写《许不许吸过毒的含笑演戏,取决于你把演戏看成了什么》一文,有读者留言给我提意见,说:小西,这事儿你没说到点子上啊!你多去微博上看看,大多数人反对含笑这样的劣迹艺人复出,主要还是因为心里不平衡:凭什么咱们奉公守法、起早贪黑、就只能赚那么一点辛苦钱?这帮明星却成天喝酒泡妞、吸毒嫖娼?好不容易被抓住、栽了,如果蹲完大牢以后却仍然可以出来挣大钱,这太让人心理不平衡了。

我觉得这个质疑说的非常在理——抛开现实中是否所有从事演艺歌等行业的艺人都能如我们想象中那般“赚大钱”不谈。“守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。”

这样的场景确实一想就让人意难平。这是为什么大众会支持对那些有过违法犯罪记录的人设置更多行业准入门槛的主要原因。

于是我就开了个脑洞、跟这位读者继续探讨,我说:那可不可以这样,咱干脆就立个法,从法律上规定犯过罪的人从此就不能从事某些最赚钱的行业,比如当名人、或做生意。

亦或者,干脆我们就对曾犯过罪的人设置某些财产上限,一劳永逸的杜绝他们比守法良民更能挣钱的可能性?

那位读者没回我 ,但写到这个地方,我自己却被逗笑了。虽然这样法律提议在现代社会几乎不可能被提出,但我猜想,如果真的能被提出来,在老百姓当中搞个投票,保不准真的会有多数人支持这么干,因为确实不少国人会觉得,这样才是合适的。

有趣的是,在现代司法逻辑传入之前的古代,我国真的曾有过一种非常类似的制度,这就是一直到清代雍正年间才被废止的“良贱制”。

良贱制度在历代的具体规章变化很大,但总体上讲,它都包含将曾经作奸犯科的人及其后代“带入另册”,规定他们只能从事某些特殊行业,而在另一些“高级行业”(如考科举入仕)对其设置准入门槛,不摆脱贱籍就是不允许你从事。

如果按照阶级史观的思维去理解,我们可能会想当然的认为,“良贱制度”是统治阶级为了奴役底层百姓施加的一种残酷的人歧视人、人压迫人的桎梏。

但诡异的是,在真实历史场景中,反而恰恰是那些最底层百姓最拥护、最肯定这套设计,堪称大快民心。

比如出身乞丐的朱元璋,在“驱除鞑虏”建立明朝之后,就一举扭转“良贱制”在宋代的式微,创设了中国古代史上几乎最为森严的良贱制:

明代,你一旦从事“贱业”、或作奸犯科沦为“贱民”,户籍要代代相传,永远不允许有改变。良民与贱民打官司时,良民罪减一等,贱民罪加一等。贱民还必须在服饰上与良民有区别,中国人骂人时最具侮辱性的“绿帽子”梗,也就源自于此。

但有趣的是,朱元璋在复兴良贱制度、并且亲自编写《大诰》,为明朝订立“重刑”传统的时候,非但没觉得自己忘了本,反而有一种极为充沛的道德自豪感。所谓“元以宽失天下,朕救之以猛。”——在老朱看来,明良贱、用重典,不是为他为了巩固其皇权地位的一己之私。反而是他为了拯救黎民百姓而想出来的“救世方案”,他自豪感爆棚到就差没像美少女战士那样对作奸犯科者说“朕要代表大明子民消灭了你!”了。

而对朱元璋的这番苦心,老百姓认账么?真的认账!洪武皇帝怎么“刚猛治国”、怎么“乱世用重典”的传说,一直到清朝都还在被传颂。一百多年后的大清官海瑞,虽然连嘉靖皇帝都骂了,但当被朝廷问计到底该怎样戡乱定制时,开出的药房依然是要复严苛的“太祖之法”。

可见“重典主义”或曰“严刑主义”,在中国真的不是一两个朱元璋的想法,最迟到了明代,从明君到清官、从清官到良民,它已经成为了一种蔓延全社会的政治正确与普遍信仰。

而这种思维方式,在今天的中国社会上可能依然很普遍。

我记得小时候看《实话实说》,有一期谈“王海打假”,有个观众就对王海故意买假货,然后走法律途径索赔牟利的行为大加批驳。于是主持人就问他,那你觉得怎么杜绝造假泛滥的问题,那小伙子几乎不假思索的直接表示:“我觉得吧,逮着就毙,保准就没人敢了!”

时隔二十多年了,我至今依然记得,他这番发言引来的掌声,是那一期节目中最热烈的,所有在场观众都通过对这个提议的支持,表达了对制假者的义愤。

然后你再看看今天网络讨论对各种犯罪的惩罚问题时的画风:大到杀人放火、贪污受贿,小到电话、医疗诈骗。总有人喊“死刑起步”,而这种呼声总能赢得大量的掌声。

与朱元璋当年说要“刚猛治国”时的自我感觉一样,主张严刑依然约等于道德高尚,而呼吁宽刑则很容易被直斥为在“洗地”,被怀疑成是道德堕落分子,甚至是尚未被发现的该类犯罪者。

几百年了,其实这种“严刑信仰”,在我们这里没变过。不客气的说,中国人一谈法律量刑问题,大多都是有“极刑癖”的。

当然,这种信仰并不是我们民族专有的,古希腊伯罗奔尼撒战争时代,为雅典城赢得决定性海战的“十将军”,因为在没有在战后救助和打捞战友的遗体,就曾经被愤怒的平民们押上法庭,最终判决其中六人被执行死刑。苏格拉底正是通过这场“十将军审判”洞悉所谓“雅典民主”的嗜血性的。

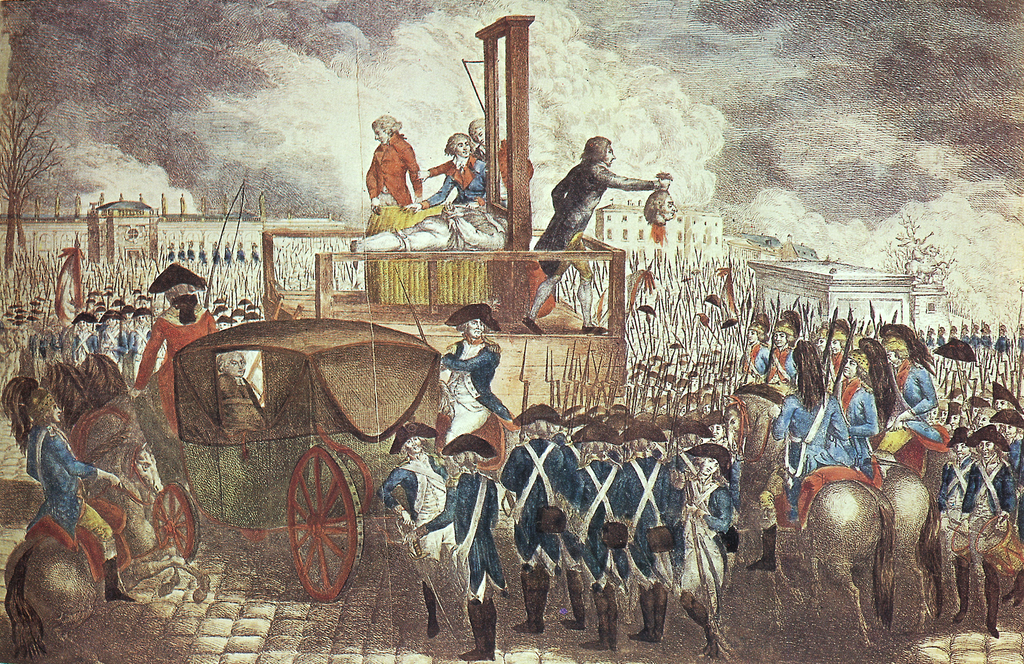

两千年以后的法国大革命,雅各宾派不加甄别的处死一切有反革命嫌疑的受审者的做法,最初也得到了巴黎民众的热烈欢呼与支持。

历史证明,企盼和呼吁国家机器要“硬起心肠”,严厉惩治作奸犯科者的立法情绪,几乎是所有社会中公众普遍具有的朴素倾向。

身为个体的平民百姓,为何总是如此热切的期盼国家机器执行严刑峻法呢?

这并不是某种“受虐癖”发作,而是出于一种非常天然、质朴而又自利的思维:

反正我这辈子肯定不造假、不吸毒、不嫖娼、当不上国王或贵族,不违法犯罪。那就来呗!对这帮犯罪者怎么严厉怎么整治。用最严厉的惩罚威慑了这帮人,把社会治安搞好了,对我们这些奉公守法的良民,只有收益、没有损害啊!所以我坚决支持乱世要用重典,治世更要用重典,重典万岁!

但在真正的司法实践当中,“重刑主义”对带来的效果,从没有那么简单。守法的良民并不存在一条可以倚仗的“防火渠”,能够放心的隔岸观火,看着违法犯罪者被严刑的烈火烧死,而自己只享受收益,不受过度刑罚的威胁。

这其中,首先是刑罚的“金属疲劳”问题,比如假设一个现代国家真的立法,对犯有一些罪行的人施加“附加刑”。那么造成的一个必然后果就是这些人成为无法被社会消化的不稳定因素——“扯了龙袍是死,打死太子也是死”,“等死,死国可乎。”在严刑的威压下,有些人会索性破罐子破摔怀,一条路走到黑,造成更大危害。曾得到广泛支持的“拐卖妇女儿童一律死刑”的呼吁不能够被采纳,就是这个原因。我国现行法律,对嫖娼、吸毒等违法行为执行的是拘留而不是有期徒刑也部分出于这个考虑。

此外——也是更重要的——任何刑罚都是有漫溢效果的,当法律在公众的呼吁下“硬起心肠”超限度的惩治了一种行为,那么这种刑罚绝对不会只待在一个法条当中,它一定会“漫溢”出来,最终提高整个法律体系的刑罚标准。

比如当年《实话实说》里,那位小伙对整治造假开出的药方——“逮住就毙”,假如真的有国家订立类似的刑罚——造假者死罪,那么紧接着产生的问题就是,如果有人生产的不是假货,而是高仿产品,又该当何罪呢?什么康帅傅方便面,周住洗衣粉、龙D粉丝、dasabi服装……

对这些高仿产品的制造者,是不是也该重刑呢?

如果你不重刑,原先直接造假的人就会在刑罚的高压下向这种恶意高仿集中,以逃脱“逮着就毙”的过度量刑,最终让严刑的效果失效了。

而如果一并重刑,那么在下一个问题更加致命——你怎么判定一个品牌是恶意高仿?

这个权力最终要授予给具体执行者,而当执行者掌握了说你假冒伪劣就假冒伪劣,一旦假冒伪劣就致命的大权时,你又怎么保证这其中不滋生对权力的腐蚀和滥用,并让其成为一根倾轧个体的“棍子”,打在那些原本无辜的个体头上呢?

所以制定法律并不是一件能完全依照公众情绪想当然的事情,被公众简单思维所热烈推崇的重刑主义,在历次历史实践中的效果,都不那么美好,甚至堪称灾难。这一点,我们从雅典民主制的败坏、从明代社会的失活与最终失序、从法国大革命恐怖十年的人头乱滚中,都能看的非常清晰——那些欢呼重刑的人,最终迟早会被自己所欢呼的东西所碾压。

这两年,中文互联网上有一股风潮,大家喜欢嘲笑很多发达国家的轻刑主义,很多人喜欢举出国外一些案件的审判,或者监狱超高的生活标准大加鄙薄,觉得:“这都不抓起来?”“这都不判死刑?”“让罪犯过得这么舒坦,就是对守法公民的犯罪!”

诚然西方尤其是北欧很多国家过分的轻刑主义,肯定确实有他们的问题。但我想提醒的是,这些问题其实是他们对自身社会历史上有的重刑主义的一种矫枉过正。他们存在的这些问题并不能反过来证明重刑主义一定是正确的。

作为一种任何前现代社会都会萌发的朴素本能,主张乱世用重典、甚至治世也要用重典,其需要警惕和反思的问题其实更多、更大。

我想起了意大利刑法学家贝卡里亚的名著《论犯罪与刑罚》——虽然我不同意他所首倡的废死论的观点,但我觉得他下面这段话,堪称至理名言——

“刑罚的威慑力并不在于它的残酷,而在于它的公正与不可避免……人对法律的畏惧是健康的,但对权力的畏惧却是有害的,是将滋生更多犯罪的。一般来说,受奴役的人总会比自由人更倾向于放荡与残忍。自由人思考的是实现公正。而受奴役者,却只企图在围观对他人的惩罚中获得自我满足的宣泄。”

我总感觉,贝卡里亚这段话,跟鲁迅先生讲的有些段子,似乎是不谋而合的。

聪明的个体从不迷恋“重典”,因你无法保证,自己有朝一日是否也会被它所割伤。