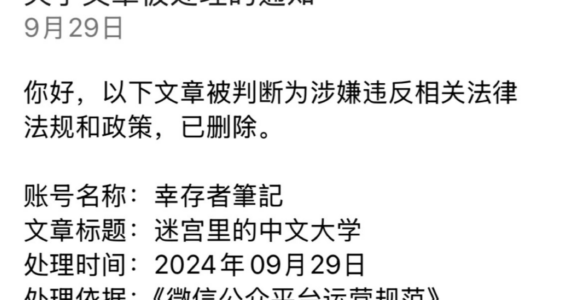

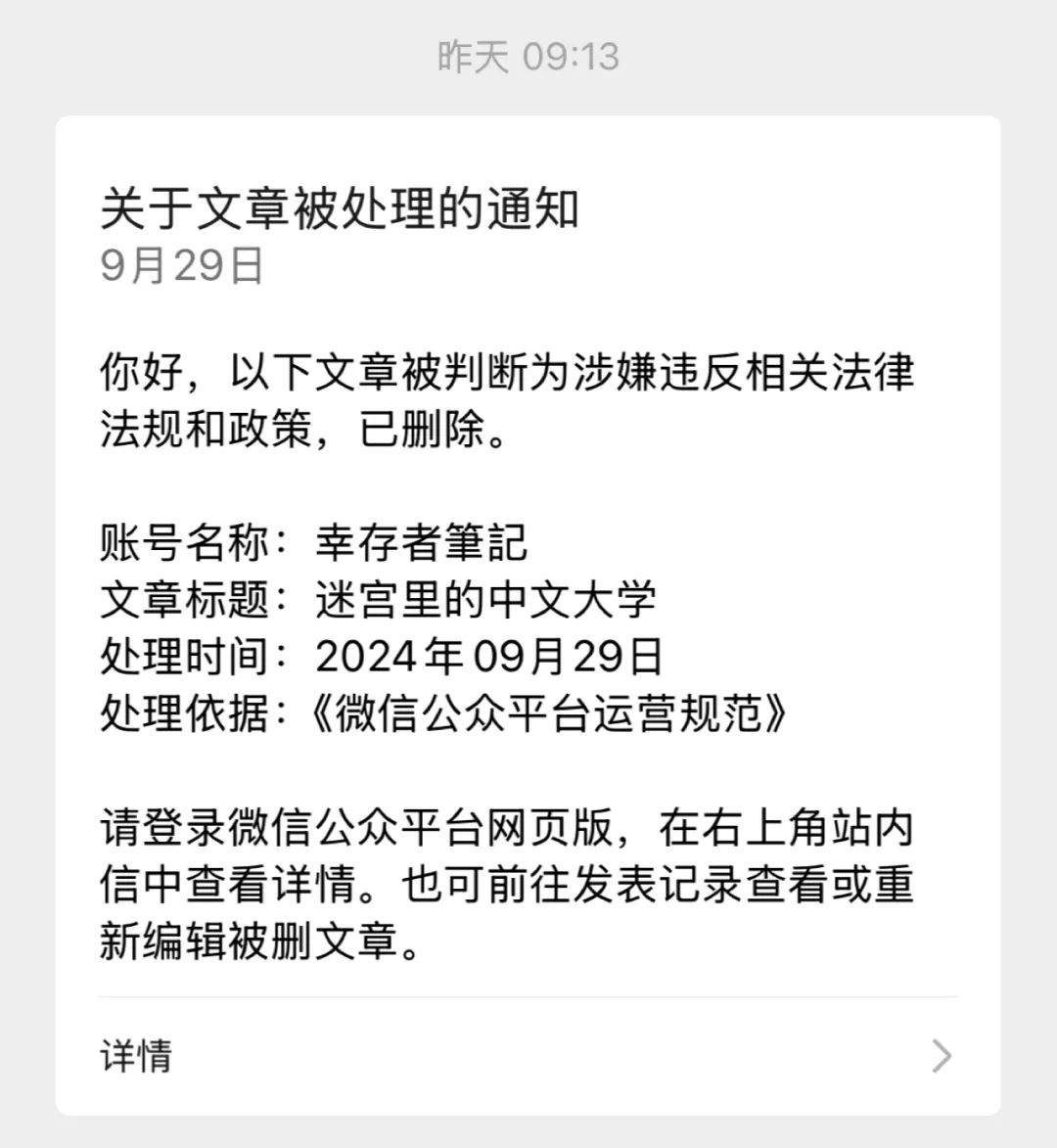

作者按:《迷宫里的中文大学》是我保留这个公众号的最后一个理由。在昨天,这篇2018年的文章终于被删掉了。所以我会很快注销掉这个公众号,感谢大家(曾经)在一些年份的关注和陪伴。祝假期愉快。

2018年3月,个人公众号「幸存者笔记」;9月,《中大學生報》迎新特刊

1.

2010年6月2日,距离香港中文大学候任校长走马上任还有一个月的时间,这所位于新界东北的高等学府里,发生了一件大事。

5月29日,香港支联会在铜锣湾时代广场立起了一个有着强烈象征意义的雕像,但很快被警方没收。当天,中大学生会就向校方申请,要求在港铁大学站外的广场上长期安置这一雕像。

6月2日,中大校方发出公开信,以「大学坚守政治中立」为由,拒绝了学生会的申请,这一声明马上引爆了舆论。要知道,两天之后,那个诱发九十年代初数十万港人移民外国的特殊日子就要到了,任何事关那个日子的新闻,都能引发社会的强烈回响,而中大又恰恰有着深厚的学运传统。一时间,中大校友和知识界人士纷纷站出来,反对中大校方的决定。

第二天,中大学生会发出题为《地狱之火将留给面对道德危机时仍坚守中立的人》的声明,得到了30多个中大组织和1500多名师生校友的联署。中大员工总会也对校方表示谴责,并呼吁「中大同工明晚出席六四晚会」。

那个日子到了,哲学系的教授们坐不住了,他们说「校方禁止学生摆放雕像,无异于打击言论自由,公然背离公共教育机构之宗旨,更有违基本法之精神。」这样的声明已经算委婉,哲学系校友梁文道就简单直接,斥责中大校方的决定「可耻」。当晚,维多利亚公园一年一度的晚会结束之后,两千多名中大师生校友和香港市民,护送雕像进入中大。

6月5日凌晨12点15分,雕像抵达大学站广场,落地安放。两小时之后,时任逸夫书院院长的沈祖尧教授发出声明,感激同学们表现克制,称自己和同事们会以开放的态度商讨有关雕像的解决方法。这是风波之中他的首次发声,不久之后,他就将接替经济学家刘遵义,成为香港中文大学历史上第七任校长。

2.

沈祖尧是肠胃科专家、抗SARS「亚洲英雄」,上任之初的他,作风亲民,声望日盛,得名「祖尧BB」。当时没有任何迹象表明,七年之后,他会被自己的学生称为「沈匪祖尧」。

雕像事件一星期之后,沈祖尧在接受传媒访问时承认,这是那个特殊的年份之后,中大面临的最严重的政治风波。

他坦陈,1989年夏天,正在加拿大卡尔加里大学攻读博士学位的自己,日日望住电视,「也曾因此流泪,要停止研究一星期,亦有考虑过返港参加游行活动。」在那次访问中,他将自己的身份分为医生、教师和学者三种,无论以哪种身份来看,事件都令他「痛心疾首」。

这样的表态,即使在当时的社会氛围来看,也是很大胆的。要知道,两年之后上任的特首、中文大学当然校董梁先生,后来再也没有正面回应过,六四清场发生后,自己署名的那份言辞激烈的谴责声明。

当时的沈校长恐怕不会想到,到了卸任之时,需要自己表态的,已经不是一起在正常的社会中理应盖棺定论的历史事件那么简单,而是另一个不敢有丝毫差池的、严肃的现实政治问题。

这个严肃的政治问题,从2014年那次浩浩荡荡的民主运动开始,已现端倪。

那时的沈祖尧,仍是以一副语重心长的慈父形象出现在公众视线中。九月和十月之间,他连发数封公开信,呼吁学生撤离,但也不忘鞭策政府。10月1号的公开信上,他这样写到:

之前一天的周六下午,看着上百名「重夺」公民广场的示威人士一个一个被带走,他们当中不少是学生;看到很多学生领袖疲倦不堪、面容憔悴苍白(也许是病倒了),无助地等待被带走,我不禁热泪盈眶。星期日傍晚,看到中环集结的群众被催泪弹驱赶,其中很可能有我们的学生,令我心焦如焚。这几天,我看着学生们在街头席地而睡,被猛烈太阳晒伤、风吹雨打,却仍然坚持走上街上,不但秩序井然,甚至自发清理垃圾,我又再次忍不住落泪。

我尊重同学们坚持以和平方式表达意见的立场。我为同学们的牺牲精神深受感动。纵使他们未能掌握全面的复杂情况,但他们只是怀着赤子之心,争取理想。我想我们应该给予同学最大的忍让与宽容。我恳请各方要克制,切莫使用任何武力。我希望当局要酌情处理对学生的检控。我呼吁政府与学生展开对话。让我们以对话打破困局,共同探讨未来的方向。

这封信发出的第二天,沈祖尧和港大校长马斐森出现在了金钟占领区,看望参加运动的学生们。他的声望,在此时达到顶峰。

毫无疑问,这次在占领区的现身,是沈祖尧任内的关键时刻。他和马斐森不同,后者是空降香港的英国人,结束港大校长任期后,就将返回英国,不必陷入香港政治的泥沼中。而沈祖尧选择在这样的关口慰问学生,需要不小的勇气。

作为外人的马斐森,同样于2017年卸任校长,在卸任之前,他把到访金钟占领区描述为自己任内「决定性的时刻」。他还说,「港大发生的事情经常被政治化,讽刺的是将事件政治化的人,有时正是既得利益者」。

或许,沈祖尧会对这番表态有着深刻的共鸣。2017年9月,因为一条横幅和一段内地生怒斥学生会的视频,中文大学受到了前所未有的关注,官媒炮火隆隆,咄咄逼人。这时的沈祖尧,用罕有的强硬言辞,要求学生会移除横幅。

「校园是学习的地方,不宜成为政治角力之所。」以此刻的政治情势来看,这句话显得苍白又无奈。

3.

「政治中立」、「不宜成为政治角力之所」……中文大学急切地想将自己剥离出政治的漩涡,但总是事与愿违。

事实上,中大的成立本身,就是一个颇具政治意味的过程。中文大学成立之后的五十多年,在每一个重要的历史节点上,大学都不是以「政治中立」的面貌示人的。

从1949年钱穆、唐君毅等人建立新亚书院,再到1963年在三间创始书院基础上创立中文大学,其间的十数年,是创校先贤们与殖民地政府艰难的谈判和纠缠。

在中文大学成立以前,香港仅有香港大学一所大学。港大采用英式学制,用英文授课,门槛极高。对于当时为数众多的中文中学毕业生来讲,他们只能在大陆和台湾间选择出路。创建一所用中文授课的大学,在这时显得十分紧迫。而且港英政府还有着另外一层考虑。香港离大陆如此之近,是西方世界抵御共产主义的桥头堡,那么又该如何确保在大陆读书的香港学生,回流之后不会传播不受殖民地欢迎的意识形态呢?

但殖民地政府必须小心翼翼地处理用中文进行大学教育的问题,香港状况特殊,港英当局不愿触怒两岸任何一个政府,也不愿收到任何一个「中国」的干扰,因此反复强调「政治中立」的原则。

在周爱灵博士的《花果飘零:冷战时期殖民地的新亚书院》中,她提到,新亚书院和另外两所书院联合成立中文书院联合会的时候,为了达致理想的教育环境,也曾提到「政治中立」的立场。

然而,同样的「政治中立」,却有着不同的解读,而且绝非完全的中立。不论是殖民地政府和中文书院,其意识形态本身就是与大陆相悖的,也自然而然地坚决反对北方的那个政府。1960年新亚的「挂旗事件」中,青天白日旗的出现令殖民地政府紧张万分,但在钱穆等人看来,悬挂对岸的国旗,只是单纯的民族情感的表现。

「挂旗事件」后及至中大成立,各方争吵频发,也在不断妥协,非是简短文字可以概括。但中文大学的出现,终归是改变了殖民地的教育状态,中文高等教育似乎出现了新的可能。虽然这一切,是以先贤钱穆的出走为代价。

从成立的那一刻起,中文大学,就承载了其他香港高校从不曾有过的意涵:反抗殖民地管治、传承中华文化、抵御共产主义入侵、探索中文高等教育的未来……李欧梵教授在后来的回忆文章中说:「既然名叫『中文大学』,就应该和殖民主义的香港大学模式截然不同。我在课堂上和课外与学生交谈时,都是讨论大问题,例如中国文化的前途,在香港作为现代知识分子的责任等等。外在的政治环境当然有影响,但当时香港的左右派的文化角力是公开的,我和双方都保持友谊关系。」

然而,创校五十年之后,研究者们再去回看那段历史,却有着充分的理由去质疑这种使命是否得当。文化学者安徒说:「中大成长于一个殖民地,原本就不具备一个什么伟大的民族国家文化使命……我们知道的是,它在振兴国家民族文化的角色被认同之日,恰好就是它的一些创办者从飘泊到定居之时。」

4.

上任之初的沈祖尧民望高企,或多或少是因为上一任校长的衬托。

中文大学第六任校长刘遵义,被学生称为「破坏王」。他的多项决策都饱受争议,卸任之后,学生会对他盖棺定论:「中大历史上最失败的校长」。

刘遵义在任的2005年,发生了著名的「哭中大」事件。

70年代出台的《香港中文大学条例》规定,中文大学教学使用「两文三语」,但主要教学语言应为中文。这个要求,是校名的应有之义,也是中大成立时所承担的「历史使命」。而在当时的校方看来,要实现大学的「国际化」,吸引更多国际学生就读(尽管大部分是内地学生),就应该提升英语授课的比例。而各学系,都必须有核心课程转用英语。

中大的师生校友对此惊诧错愕。被中大校友占据的新闻界和知识界,开始了一场质量极高、你来我往的大论争。

在这次论争中,出现了对于中文大学使命的新思考。中大创办之前,就有港英政府的官员质疑,在英文占据绝对主导的学术世界,中文无法承担高等教育的使命。而在中大教学语言论战中,中文系校友梁巨鸿提出这样的观点:「把中文和大学连在一起,不但冀望于大学的中文化,更要紧的还在中文的大学化。」频繁在公共事件中发声的梁文道,也撰文《说英文的中文大学》,他的思考是,「中文大学的独特使命不在固守中文,而在中文本身的『国际化』。所谓中文的国际化,意思是不拒外来文化,反而要把它们吸收转化成中文思考的新领域。」

而在一些校友看来,转用英语授课,不仅是对中大传统的背离,在后殖民地的香港,也有着不小的象征意义。中大学生会的公开信《哭中大》中写道:「在长长的殖民地历史中,英文背后所代表的阶级权力和社会地位,深深的刻在每个香港人的深层意识之中。」这时,「英文」不再仅仅是语言和工具,香港人的母语广东话,成了处在弱势地位的本土语言。

旷日持久的论争没有改变中大校方的决定。中大的国际排名,在「国际化」政策之后突飞猛进。如今,当被问及为何选择入读中大,很多内地生的回答都是:「英文授课」、「国际化氛围好」。

「哭中大」事件十年之后,语言政治又一次在香港的高校中出现。不过这一次,被视为殖民者的语言的,变成了中文普通话。

5.

在内地的社交网络上,沈祖尧在毕业典礼上的致辞,每隔一段时间都要被鸡汤账号转发。而任内的最后一次毕业致辞,他罕见地没有用大篇幅提出对毕业生的期望,反而进行了长长的自我剖白。

「身为校长,我常提醒自己,异见中也可以有真知,背后或有一段故事。纵使大家意见分歧,争持不下,我总得下个决定。」

「我也衷心感谢所有同学,无论是本地生或外地生、本科生或研究生、同意或不同意我的,你们都是我关心和在乎的学生。」

此时的他,正处于自己上任以来民望的最低谷。中大校长的职位,成了悬在他头顶的达摩克利斯之剑。他甚至表示,如果新校长顺利被选出,自己愿意提前交棒。

毫不意外地,他的继任者段崇智教授,甫一上任就受到了中联办的亲切招待。

终于卸任校长之后,沈祖尧再也没有出现在主流媒体的报道中。按照中大的说法,他将回到医学院担任教职,并在威尔斯亲王医院从事肠胃癌症的预防工作。我曾发邮件尝试约访,他用英文回复,说自己最近正走访世界各地的癌症中心,接下来两个月将经常往返美国,所以无暇受访。

七年校长生涯,现在沈祖尧终于走出了漩涡,身后的中文大学,却依然困在迷宫里,在语言的夹缝和政治的漩涡中,艰难地寻找着自己的安身之所。不知如今的沈祖尧医生,是否还会想起,接任校长之初的那次访问中,自己曾讲过这样一句话:「公道自在人心,希望历史会有公论。」

6.

中大学生会历尽千辛万苦护送进校的那座雕像,后来再也没有被移走。只是,当年策划护送雕像入校的学生会,随着这座城市政治气氛的变化,江山几度更迭。

2015年之后,本土派的大学生们开始掌握学生会的主导权。在他们看来,那座雕像背后的事件和港人年复一年的悼念,代表着对民主中国的憧憬,其实仍是对中国的热爱。要想真正聚焦香港本土议题,从香港本位出发争取民主,就应淡化对事件的悼念。港大民研计划的调查显示,这座城市18岁到29岁的年轻人里,认同自己是「广义中国人」的比例,还不到十分之一。中国的苦痛,在他们看来,和世界其他国家的悲剧,并无二致。

一位年轻的领袖在这时横空出世。他叫梁天琦,是主张「勇武抗争」的「本土民主前线」成员,2016年的春节,他在旺角用扩音喇叭,号召集会者冲击警方防线。旺角事件一个月后,他在新界东立法会补选中收获六万多张选票,虽然当时没有当选,但九月份的立法会换届选举,他势在必得。意气风发的他,骄傲地发出改写香港政治版图的宣告:「泛民、建制、本土,今后三分天下。」

后来的故事已为人们所熟知,梁天琦的参选资格被取消,另外两位本土派年轻人虽然赢得选举,但议席很快被剥夺,也导致另外几位立场较温和的议员被逐出立法会。梁天琦本人,则在2016年立法会选举后,淡出了人们的视线。现在,他因为旺角事件官司缠身,身陷囹圄。本土派在政坛活跃了短短两年之后,从此一蹶不振。

2017年的6月初,中大学生会发表了《六四情不再,悼念何时了》的声明,正式宣告与维多利亚公园的晚会割席。三个月后,校内民主墙上的风波又一次把中大置于风口浪尖,学生会的政治取态,此时已经明白无误地,朝着与创校先贤和学运先辈相反的方向疾驰。

不久前,中大学生会发出公告,准备修改自己的会歌,向中大师生征集广东话的歌词。创作于70年代的普通话会歌,在他们看来并不能代表香港的文化。老会歌的前三句是这样唱的:

开了山,辟了地

我们的神圣工作是拓荒

承担着整个民族的光辉

而那座雕像的底座上,现在被写上了七个大字:香港英雄梁天琦。